"やる気のある若手を潰す"マネージャーのヤバい声かけ

プレジデントオンライン / 2020年10月27日 18時15分

■コロナは日本型経営の呪縛から脱却する最後のチャンス

【冨山】ようやく日本型経営の呪縛から脱却するチャンスが来ている。日本は何度も変わるチャンスがあったのに、それを逃してきた。十数年前のリーマン・ショックもそう。多くの企業が“なんとか生き残る”というフェーズで疲れて終わって。でも本来は、「経路依存性」のしくみから脱却する戦いが必要。今度こそ長期戦で取り組まなければならないわけです。

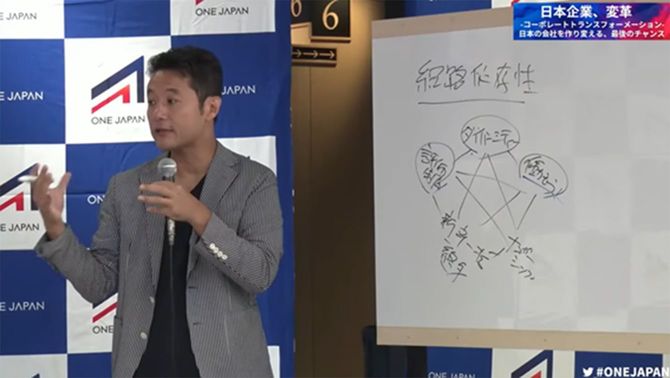

【入山】まさに「失われた30年」の最大の理由の1つが経路依存性で、ここを変えていかないと根本的には変わりません。経路依存性とは、過去の事象によって制約を受けるというもので、社会や企業はさまざまな経路を引きずっている状態。複雑に絡み合って回るようになっているから、一部を変えようと思っても無理で、全体を変えていく必要があると。

たとえば、ダイバーシティ経営をやろうと思ったら、新卒一括採用・終身雇用をやめないといけないし、メンバーシップ型雇用も当然見直すべき。評価制度も一律でいいわけがなくて。いつまでもエクセルで5段階評価をしているようではダメなわけで。

【岡島】ダイバーシティ推進をいろんな企業でやっていますが、イノベーションのために今までのバイアスを捨ててもらっています。属性の多様化だけではなく、視点の多様化、経験の多様化を進めることに、トップが覚悟を持ってやっていかないと、経路依存性が強まるだけ。

■「半沢直樹」が偉くなれない会社はヤバい

【島村】コロナは非常に大きなインパクトがありました。環境変化といっても、普通は特定の地域や分野で起こるものですが、今回は違う。全世界で同じ環境下に企業が晒されているため、企業としては前に進んでいくしかありません。

【入山】AGCさんは、ハーバードやスタンフォードでもケースとして取り上げられているくらい、「両利きの経営」を実践している企業として世界的に認めてられていますね。そんなAGCさんは、このコロナによって危機意識が高まったのか、それとも加速したのでしょうか?

【島村】今回のコロナは、原点に戻って「私たちの仕事の目的は何なのか?」を見直す機会になりましたし、社内の考え方を大きく変えていける良いチャンスでもあると感じています。

というのも、社長になって数年は、新しい取り組みを始めても、社員からは「何をやってるんだ」と白い目で見られることが多々ありました。社内でのコミュニケーションを重ねて、3年目くらいからようやく見る目が変わってきましたが、いままでやってきたことを変えることへの抵抗感や、アレルギーが起こっていました。企業が大きければ大きいほどそれは強いと思います。

【冨山】これは「それでも地球は回っている」に近い。最初はみんな太陽が回っているって思っているわけ。でも時間が経ってようやく“腹落ち”する、やっぱり地球が回っているんだって。やっぱり積み重ねてきたものがあって、その中で効率的にやろうとするから、経路依存性にはまっちゃう。そこから出るにはリスクとストレスを伴うので。だからこの会社は、何をエンカレッジしているのか、どういう人がプロモーションされていくのかってしっかり見せていくことが大事。つまり、変革している「半沢直樹」が偉くなれないで、違う人が偉くなったらダメってことですよ。

■社内の変人を子会社社長に抜擢して修行させる

【島村】今、若手が中心となって、「ゴングショー」みたいな取り組みをやっています。研究開発の人間に、10%は自分の好きなことをやっていいと言って、さまざまな部門のトップの前で自身のアイデアを発表してもらうイベントです。遊び心も取り入れつつ、若手がみずから声を出していける環境をつくっていきました。というのも、海外進出の際、日本の優秀な人材を送ったもののことごとく失敗して、日本的な優秀さの基準とは違う世界だと実感したんです。このような取り組みを通して、状況変化に対応していける力を持った人材を発掘していきたいとも考えています。

【岡島】私も次の社長を育成するために、まず人を選抜して、その人を教育して、子会社の社長にしていくといった取り組みをしています。社内の反感を買わないよう、まずは子会社という、離れ小島の村長的なポジションになってもらい、修行させるというわけです。抜擢される人材は、異能や異分子を持った人たちが多い。そういう人たちって360度評価するとあんまり周囲からの評価は高くなくて、変わっている人ってポジションなんですけどね。

■リーダーの役割は「よいファシリテーター」になれるか

【冨山】今までの日本企業は“野球の幅”で戦ってきて。でも、野球がサッカーになる時代。だから、野球選手しかいない会社だと弱いし、脆い。あるとき急にサッカーどころか、団体戦から個人戦のテニスになっちゃうことだってありえますから。変異に対してどう対応できるか、今、経営層が問われている。それに、マネジメントに求められるものも変わってきていますよね。たとえばかつての旭硝子(現・AGC)の工場長というポジションと、今のマネジメントプロフェッショナルでは違う。

【島村】当時は、部門のトップは誰よりもその部門のことを知っている人、経験を持っていてスキルがある人がトップになっていました。でも今はボーダレスの時代です。リーダーの役割はよいファシリテーターになれるかどうかということだと思います。得意じゃないことは得意な人の知恵を借りればよい。求められるパーソナリティが昔と明らかに変わってきていますね。

【冨山】結局は、メッシやロナウドをマネジメントできればいいわけだから。Jリーグチェアマンの村井満さんは、サッカーの名選手でもなく、元リクルートの方ですから。昔だったらダメですよ、名選手でないと束ねられない。でも今はそれができる。

■日本企業は“失敗の評価”を確立せよ

【島村】中間管理職のマインドセットも変えないといけません。先ほど話した10%好きなことをしていいという取り組みは、ノルマもないし、別に儲けなくてもいいと言っています。とにかく若手が、「やっていいんだ、自分で行動していいんだ」って気づいて、一歩踏み出してほしい、発想の転換をしてほしいと思っています。

でも中間管理職は、「とはいえ失敗させるわけにはいかない」と考えてしまうわけです。評価制度も含め、自部門の若手の失敗が中間管理職のマイナスにならないようにしてあげないといけないと思います。

【冨山】“失敗の評価”が、日本はまだできていない。だから他責にしたがる。失敗の評価すべきことは、失敗から何を学ぶかってこと。日本企業は、失敗から未来を議論するのは得意ではないので。でもそれは、結局アサインメントの問題でもある。問題はどれだけ正しいタイミングでやめることを判断して、速やかに引けるかってことです。負けは負けとして、鮮やかな撤退をすることも大事。

【島村】みんな一生懸命やろうとするのでなかなかやめられない。頑張っちゃうのは当たり前なんです。「お前もよく頑張ったんだから、違うテーマに移ろう」と後ろから経営トップが後押ししてあげることが重要だと思いますが、玉砕するまで頑張れと言ってしまう偉い人もいるようですね。

【冨山】偉い人たちは、よせばいいのに「頑張れるかって?」本人に聞くんですよ。そしたら当然、頑張るって答えるでしょ。あれはやめたほうがいい。

■「何のために、誰のために会社をやっているのか」

【島村】新しい事業をやるにしても、今は変化が激しい時代だから、とりあえずハウツーを考えがちです。ハウツーにばかり気を取られて、迂回路を探しているうちに、元の道も見失って遭難してしまいます。そんな時は1回、原点に戻って山全体を見直してみるといいと思います。「私たちの目的は何なのか」を改めて考え、ブレない軸をしっかり作った上でハウツーを考えるべきだと思います。

私が社長になった時、コンサルタント会社を使わず、当社の原点が何なのかを再認識するステップを起点として、経営方針を自分で作りました。今大切なのは「そもそも何のために、誰のために会社をやっているのか」という軸を確かめることです。その上で経営者として「何をすべきか」を考えました。

【冨山】今、自分たちは誰の何にどう役に立っているのかということが本質的に求められている。人様の役に立っているから、お金を払ってくれる人がいるわけで。儲かっているかどうかは、どれだけ人の役に立つことをやってきたのかということでもある。だから、本質がブレなければ、ビジネスモデルが変わってもついていけるはず。役に立つことをやらなくなっちゃったから、儲からなくなっただけでしょう。

残念ながら今は、テレビのハードだけを一生懸命作っても儲からない。コンテンツにはお金を払ってもハードには払ってくれない。でも原点は違った。昔はハードを手に入れることが本質でコンテンツは付いてきたんです。パナソニックにしても、テレビを作るとは経営理念には書かれていない。“世の中に貢献し続ける”といった言葉。テレビは手段、洗濯機も手段。その本質的な視点を若い頃から持つべき。

■スタートアップの若手が大企業の若手より優れている理由

【島村】売り上げや利益は目標でしかないんです。目的は「私たちの技術で世の中の役に立つ製品を作っていく」ということ。それをお客さんが認めてくれて初めて価値が付いてくるわけだから、本質的なことをやるべきだと感じました。

【岡島】「自分がどう付加価値を出したいか」ってことが、わからなくなっている人たちもいる。ミレニアル世代へお勧めしたいのは、やはり試合に出てみることです。試合の中から新しいイノベーションの種や、ミッションが生まれてくる人も多い。大企業に入ると、“なんちゃってコンサルタント”みたいになりがちだから、とにかく試合に出て、意思決定の機会を得てほしい。スタートアップに出向するなどもありだと思います。

【入山】最近、ONE JAPANに問題提起してることですが、大企業の若手人材とスタートアップの若手人材を見比べると、スタートアップのほうが明らかに上だと感じます。彼らは1日何個もヤバい意思決定をしている。それを毎日やり続けたら年間数千件も意思決定をしていることになるわけです。これは力になる。

【冨山】でもずっと練習している人っていて。練習場で球打っている場合じゃないと。会社も当然、トランスフォーメーションしなければいけないけど、最後に大事なのはやっぱりそこで働く人の変革。つまりPX(パーソナル・トランスフォーメーション)。一人ひとりが変わる必要があるんです。他律から脱却して、まず自分がどう行動を変えるか、社長をどう使い倒すかを考えたらいい。社長は将棋でいうコマ。そのコマを動かす人間は誰でもいいんですから。

【島村】とはいえ、最初から社長は動きませんよ。だからまずは自分が勇気を持って一歩踏み出す。そして一人でやれることは限られているので、周りを巻き込んで、いいチームを作る。そうやって仲間を増やしていくことをお勧めします。そうすればきっと社長も動きます。

----------

AGC社長

1956年生まれ。神奈川県出身。1980年慶應義塾大学経済学部卒業後、旭硝子株式会社(現・AGC株式会社)入社。アサヒマス・ケミカル(インドネシア)社長、旭硝子執行役員化学品カンパニープレジデント、常務執行役員電子カンパニープレジデントを経て、2015年1月より現職。

----------

----------

経営共創基盤グループ会長

1960年生まれ。東京大学法学部卒、在学中に司法試験合格。スタンフォード大学でMBA取得。2003年から4年間、産業再生機構COOとして三井鉱山やカネボウなどの再生に取り組む。機構解散後、2007年に経営共創基盤(IGPI)を設立し代表取締役CEO就任。2020年10月より現職。パナソニック社外取締役。

----------

----------

プロノバ社長

経営チーム強化コンサルタント、ヘッドハンター、リーダー育成のプロ。三菱商事、ハーバードMBA、マッキンゼー、グロービス・グループを経て、2007年より現職。成長ステージに合致した経営チーム組成のための「経営チーム診断/開発コンサルティングサービス」を提供。専門領域はリーダーシップ、ダイバーシティ、キャリア。アステラス製薬社外取締役、丸井グループ社外取締役、ランサーズ社外取締役、セプテーニ・ホールディングス社外取締役、リンクアンドモチベーション社外取締役。

----------

----------

早稲田大学大学院経営管理研究科教授

1972年、東京都生まれ。慶應義塾大学経済学部卒、同大学院修士課程修了。三菱総合研究所へ入所。2008年、米ピッツバーグ大学経営大学院でPh.D.取得。その後、米ニューヨーク州立大学バッファロー校ビジネススクール助教授。19年より現職。専門は経営戦略論および国際経営論。著書に『世界の経営学者はいま何を考えているのか』(英治出版)、『ビジネススクールでは学べない 世界最先端の経営学』(日経BP社)、『世界標準の経営理論』(ダイヤモンド社)他

----------

(AGC社長 島村 琢哉、経営共創基盤グループ会長 冨山 和彦、プロノバ社長 岡島 悦子、早稲田大学大学院経営管理研究科教授 入山 章栄 構成=小林こず恵)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

「副業は可能ですか?」入社前から問う若者の盲点 副業で成功する人・失敗する人の違いとは?

東洋経済オンライン / 2025年1月9日 7時30分

-

上意下達文化からの脱却 危機的状況のパナソニックを打開するために楠見グループCEOが掲げる「啓」から「更」

ITmedia PC USER / 2025年1月8日 10時5分

-

年金15万円・71歳ひとり暮らしの母「年寄り扱いするな!」と威勢がよかったが…半年ぶりの帰省で目の当たりにした「変わり果てた姿」に43歳息子、絶句

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年12月27日 8時15分

-

オリックス社長兼グループCEO・井上亮「常に『隣』を開拓して新しい事業づくりを!」

財界オンライン / 2024年12月24日 7時0分

-

発売たちまち6刷決定! 冨山和彦『ホワイトカラー消滅 私たちは働き方をどう変えるべきか』が好調

PR TIMES / 2024年12月20日 12時15分

ランキング

-

1「こんなそば屋はすぐに潰れる」と言われたが…会社員を辞めた「そば打ち職人」が59年続く名店を作り上げるまで

プレジデントオンライン / 2025年1月14日 7時15分

-

2東京株式市場はほぼ全面安…日経平均株価、終値は3万8474円

読売新聞 / 2025年1月14日 15時43分

-

3豊田章男会長の"未来予測"がついに現実のものに…トヨタが「世界一の半導体企業」と提携する重要な意味

プレジデントオンライン / 2025年1月14日 9時15分

-

4宝塚歌劇団が法人化し「株式会社」へ 今年7月をめど 6年目以降の劇団員も「雇用契約」へ移行 取締役の過半数を社外出身者に「透明性高い組織の構築を目指す」

MBSニュース / 2025年1月14日 17時20分

-

5携帯ショップ「空白地域」対策、小型バス巡回や役場会議室に無人店舗…人手不足・過疎化で閉店増

読売新聞 / 2025年1月14日 7時5分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください