「出張はもうしなくていい」航空・鉄道はこれからどうすれば生き残れるか

プレジデントオンライン / 2021年5月27日 11時15分

■前年比で売り上げが半分以下という大打撃

感染拡大がやまない新型コロナ・ウイルスにより、航空や鉄道などの交通企業は、大きく売り上げを落としている。2020年度の売り上げは、前年比でANAが67%減、JR東海が55%減と打撃は巨大だ。

こうしたショックからいち早く抜け出していくのは、近視眼的な経営と決別している企業である。交通企業は、現在の非常事態を乗り切った後にも、アフター・コロナの新しい日常に、状況を俯瞰しながら対処していかなければならない。マーケティング論の古典には、そのための発想方法が示されている。

■コロナ後も交通需要は戻ってこない?

コロナ感染の拡大防止のためには、人の移動や交流を制限することが避けがたい。そのためにコロナ禍が発生して以降の外食、宿泊、百貨店、エンターテインメントなどの店舗や施設、そして航空、鉄道などの交通機関は減収を余儀なくされてきた。

とはいえ、コロナ禍は永遠に続くわけではない。収束を待っての持久戦の日々が続く。一方で現在の私たちには、希望が生まれつつある。ワクチン接種の進行によって人の移動や交流を制限する必要がなくなれば、我慢していた消費が一気に戻ってくることが期待できる。

そのなかにあって交通企業には、エンターテインメントなどの企業とは異なり、さらなる重たい課題がのしかかっている。コロナ禍のもとで進んだ私たちのリモートワークの体験は、出社や出張が必要とされていた各種の業務を、企業が見直す契機となった。デジタル・トランスフォーメーションが一気に進んでしまったのである。

■リモートでの活動に慣れてきた企業

例えば、企業の営業活動の多くはリモートに切り換えても、大きな受注減とはならず、むしろ費用削減の効果が大きいことを、多くの経営者が認識してしまった。リモートでも回る業務のために、賃料の高い都心に広大なオフィスを構える必要はないと判断した企業も少なくない。あるいは産業財メーカーなどでは、現地に社員を派遣して行っていた機器の点検などを、リモート対応できるように製品の仕様から見なおす動きが進んでいる。

コロナ禍の収束後に、顧客はどこまで戻ってくるのか。交通企業は、状況を俯瞰(ふかん)しながら、アフター・コロナの需要減に備えることを迫られている。

■マーケティング論の古典が示すヒント

ここで古典的なマーケティング論のひとつの発想法を振り返ってみよう。この発想法は、事業の責任者などが、中長期の経営を検討するうえで今なお有効であり、各種の書籍などで繰り返し取り上げられている。

マーケティング論の有名な格言に、「ドリルを買おうとしている人は、ドリルが欲しいのではなく、穴が欲しいのだ」というものがある。製品志向を脱し、顧客志向で発想する要点を示す言葉として知られる。

この格言を広めたのが、ハーバード・ビジネス・スクールの教授だったT.レビットである。彼は別の論文で、「鉄道を利用している人々は、列車に乗りたいのではなく、移動をしたいのだ」との指摘も行っている。

「欲しいのは、ドリルそのものではなく、穴」「実現したいのは、鉄道に乗ることではなく移動」の含意は、自社の製品やサービスが購買される理由(ニーズ)を、手段ではなく目的にさかのぼってとらえることである。顧客にとって製品やサービスは手段であり、何らかの目的を実現するために購入される。この目的をさかのぼる発想は、事業の置かれた状況をマーケティング・サイドから俯瞰し、中長期の経営課題への備えにつながる点で重要である。

■顧客の目的は何なのかを考え直す

鉄道会社が日々直面しているのは、列車の運行サービスを確実に提供するという経営課題である。しかし、これは短期の経営課題である。レビットが論文を発表した当時の米国では、移動のために航空機や自動車などを利用する動きが広がっていた。鉄道会社が応えてきた移動のニーズは、別の手段で満たされるようになっていたのである。

短期の経営課題と、中長期の経営課題は一致しないことがある。当時の鉄道会社には、状況を俯瞰し、バスやトラックなどの新規事業に乗り出したり、あるいは航空会社との競争に対抗できる中短距離の移動の充実に経営資源を振り向けたりする発想が必要だった。しかしレビットが指摘するように、製品やサービスを確実に提供し、改善していくだけの近視眼的経営からは、この発想は生まれない。顧客のニーズをその目的にさかのぼり、芽生えつつある他の選択肢の可能性を理解しようとしなければ、短期の延長線上にはない中長期の経営課題は見えてこない。

■人が移動するのは「交流」のため

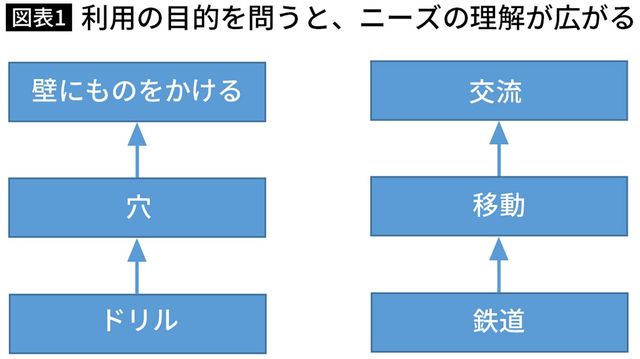

レビットの発想法をさらに突き詰めていけば、鉄道が応えてきた移動もひとつの手段であり、顧客の立場にたてば、さらにその上位の目的がある(図表1)。

人はなぜ移動するのか、移動したがるのか。こうした問いに向き合うことで、マーケティング・サイドからの状況の俯瞰が実現する。

現代の社会における移動の多くは、交流を目的としている。ここでいう交流とは、人と人、人とモノとなどとの出会いから生まれる五感を通じてのやり取りである。

もちろん現代においても移動の目的のすべてが、交流であるわけではない。避難、運搬、労務提供などを目的とした移動もある。しかし、ビジネスや観光をはじめとする移動の多くは、交流を目的としている。

一方で移動による交流は、デジタル社会のなかで、その意義や必要性を揺さぶられている。人やモノの移動をデジタル空間で行うことはできないが、交流はデジタル空間でも可能だ。

Eコマースにより最先端のファッションに自宅で出会えるのであれば、都心の百貨店に出掛ける必要はない。同様に移動をしなくても、オンラインで世界の美術館のコレクションを見て回ることができるし、社員が現場に出向かなくても、機器のトラブルの要因が診断でき、丁々発止の商談もできる。

交通企業にとって悩ましいのは、デジタル空間における交流は低費用なことである。中でもコスト・パフォーマンスに敏感なビジネス需要については、流出の恐れが少なくない。

■交通企業に考えられる今後の進路

今後交通企業が直面していく社会における交流の手段の変化は、コロナ禍だけによって生じた現象ではない。それ以前からのデジタル技術の進化によって広がり、くすぶっていた問題の健在化だといえる。

レビット式の「ドリルではなく、穴」の発想を踏まえて、デジタル空間での交流機会の拡大に備えていた経営者にとっては、コロナ禍は想定していた未来への移行を早めたにすぎない。デジタル社会においても交流のニーズが消滅することは考えにくい。起きているのは交流のニーズを満たす手段のせめぎ合いである。

この状況に、各種の交通企業は今後、どのように対応していくか。考えられる進路を挙げる。いずれにせよ交通企業は事業の組み直しが避けがたい。

・移動をともなわないデジタル空間での交流の可能性が広がっている。この領域にウイングを広げ、デジタル関連のサービス提供などの事業に取り組む。

・交流や人の移動にこだわらず、モノの移動(貨物輸送)などの事業を取り込む。

・デジタル社会における交流のシフトをにらんで、人の移動を提供する事業をダウンサイズする。

----------

神戸大学大学院経営学研究科教授

1966年、米・フィラデルフィア生まれ。97年神戸大学大学院経営学研究科博士課程修了。博士(商学)。2012年より神戸大学大学院経営学研究科教授。専門はマーケティング戦略。著書に『明日は、ビジョンで拓かれる』『マーケティング・リフレーミング』(ともに共編著)、『マーケティング・コンセプトを問い直す』などがある。

----------

(神戸大学大学院経営学研究科教授 栗木 契)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

高速の料金変動制「全国へ適用」ニュースの波紋 ロードプライシングを2025年度から拡大へ

東洋経済オンライン / 2024年5月24日 7時0分

-

東大など、物性物理における量子コンピュータの量子優位性達成条件を解明

マイナビニュース / 2024年5月15日 15時46分

-

未来の量子計算機は何をめざすべきか? ―実用的インパクトのある量子優位性に向けて―

Digital PR Platform / 2024年5月14日 14時7分

-

ヨーカドーの跡地が「世界最大級の無印良品」に…過疎地の商業モールを復活させた「社会的品揃え」の魅力

プレジデントオンライン / 2024年5月11日 9時15分

-

「飴ちゃん」から「グミちゃん」へ…セブンが「グミ棚」を新設するほどグミ市場が急拡大している意外な理由

プレジデントオンライン / 2024年5月5日 10時15分

ランキング

-

1「富士山を黒幕で隠す」日本のダメダメ観光対策 「オーバーツーリズム」に嘆く日本に欠けた視点

東洋経済オンライン / 2024年6月2日 8時0分

-

2サクラクレパスの「こまごまファイル」が“想定外”のヒット、なぜ?

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月1日 8時10分

-

3「みどりの窓口削減計画」はなぜ大失敗したのか…JR東が誤解した「5割がえきねっとを使わない」本当の理由

プレジデントオンライン / 2024年6月2日 7時15分

-

4食卓に「オレンジショック」=果汁が品薄、価格高騰

時事通信 / 2024年6月1日 13時55分

-

5秋田で半世紀親しまれる「うどん・そば自販機」、「断腸の思い」で50円値上げ

読売新聞 / 2024年6月1日 13時57分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください