ゲーテの名言を自由自在に使いこなす…頭のいい人にみえる「紙1枚読書法」のすごい効果

プレジデントオンライン / 2022年3月18日 9時15分

※本稿は、浅田すぐる『早く読めて、忘れない、思考力が深まる 「紙1枚!」読書法』(SBクリエイティブ)の一部を再編集したものです。

■経営者はみな話す言葉に名著を「引用」している

たとえ自身の読み解きに自信がなくても、その現状のまま古典を身近なものにしていける。

古典に親近感を見出し、仕事や人生を構成する要素として加えていくことができる。

そんな古典との付き合い方を、これから紹介したいと思います。

試しに、仕事やその他の場面で、古典を使いこなしている人に出会った時のことを思い出してみてください。すると、社長の年頭あいさつや、大規模なプレゼンの1シーン等、大人数でのシチュエーションばかりが浮かんでくるのではないかと思います。

そうした場面で、その人達が具体的に何をしているのか観察してみると、

クオート=引用する

ビジネスの場面に限定すれば、私達が古典を活かす動作は、「引用」がメインとなるはずです。「この名言が響いた」「この言葉を大切にすることで、難局を突破できた」「今こそ、このメッセージを皆さんに改めて問いかけたい」等々。

古典の全体的内容や時代的位置づけについて説明する機会よりも、名著の中にある一部分・一節が刺さった、響いた、大切にするべきだといって引用するシチュエーションの方が、圧倒的に多いのではないでしょうか。

■古典を身近にするカギ=クオート

本稿では仕事に活かすべく、「引用」を主目的=パーパスにして、古典という「作品」や偉人という「作者」とかかわっていく。そんな古典活用法を提案してみたいのです。

最初から最後まで古典を読むスタイルにはこだわらず、とにかく心に留めておきたい一文に出会ったら、それをいつでも「アウトプット=引用できる」ようなカタチでまとめておく。

押し花でも作るようなつもりで、ひと手間かけて、すなわち「めんどくさい」思考・「深める」思考・「没頭」思考を働かせて、体験記憶となるように名言をその身に刻み込んでおくのです。一体どうすれば、そんなことが可能になるのか。

「動詞」で済ませない=「動作」レベルの答えは……「紙1枚」書くだけでOKです。本稿では、「クラシック・クオート」と名前を付けて分類したいと思います。

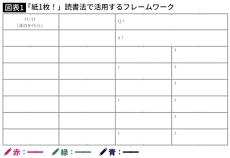

まず以下のフレームワークの「A?」を埋めていきます(図表1)。

本を読んでいて、名言に出会った。もう少し現実的な言い方をすると、古典の一部分や古典の解説書を読んでいた時に、「おおお!」と思わず唸(うな)るような言葉に遭遇することがあったとしましょう。

あるいは、最新のビジネス書を読んでいたら、そこに名著の言葉が引用されていて、何だかとても響いてしまった。この場合はもはや古典の読書ではありませんが、もしかすると一番現実的なシチュエーションかもしれません。

いずれにせよ、そこで一時的に感動してお終いとするのではなく、そのインパクトを言語化しておきたいのです。後で再現できるように、引き出せるように思考整理しておく。

そんな「スロー」な営みを、最小限のめんどくささで実現するための道具立てが、「紙1枚」読書法です。

今後、名言と出会ったらすかさず、緑ペンで「クラシック・クオート」のフレームを書いてみてください。そして赤ペンに切り替え、その名言を「A?」の欄に記入してみてほしいのです。

■「紙1枚」書くだけの古典活用法

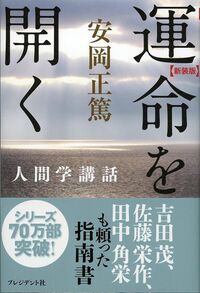

ここでは、安岡正篤さんの『運命を開く』を取り上げます。

「安岡正篤なんて、そんなに古い本じゃないのでは」と感じた人もいるかもしれませんが、私と同じ80年代生まれ以降の友人知人で、安岡正篤さんを知っている人はほぼいません。

何を以(もっ)てクラシックとするかは主観的で構いませんし、「目的は名言と親しむこと」なので、どの本でやるかは柔軟に捉えてください。

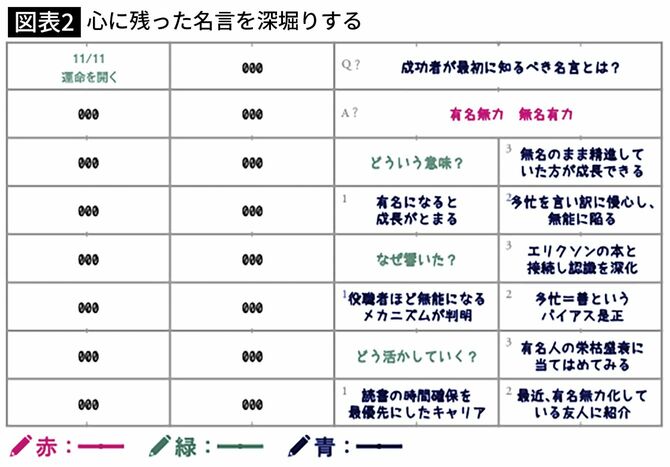

この本には、「有名無力 無名有力」なる言葉が登場します。個人的にとても響いたので、この名言を血肉化するべく、今回「紙1枚」にまとめてみたわけです(図表2)。

「A?」に「有名無力 無名有力」と書いたら、今度は周辺のフレームを記入していきます。

この名言について、「What?」「Why?」「How?」の3つの疑問を解消するように思考整理するとしたら、一体どんな問いを立てるべきなのか。

緑ペンを持ちながら、自分なりに様々な質問を考えてみてください。「深い」思考を働かせ、今回は最終的に、「どういう意味?」「なぜ響いた?」「どう活かす?」と記入しました。

後は、各問いの答えを青ペンで埋めていきます。

いきなり埋められない場合は、書籍の該当箇所を改めて開き、名言の周辺を読みながら役に立ちそうなキーワードを拾っていきましょう。それらを左半分の空きフレームに埋め、キーワード集として活用しながら、ポイント3つ以内で右半分をまとめていけばOKです。

最後に、残った「Q?」も埋めてみます。

この名言が響くような悩みやシチュエーションを設定し、「有名無力 無名有力」が回答になるような質問文を、逆算的に書いてしまうのです。この例では、「成功してしまったら、まず最初に知っておくべき名言とは?」を問いにしました。

ただ、「Q?」の記入は必須ではありません。難しければ空欄のままでも構わないのですが、こうやって埋めておくことで、様々な場面で役立つ可能性を高めることができます。

今後もし、例えば職場の部下や後輩に慢心が見えてきたら……。あるいは、組織全体が過去の成功体験に固執していることに危機感を抱いたら……。

そんな時に、面倒でも予め「Q?」を埋めておけば、この名言を思い出す際のトリガーになります。実践機会が少ない現段階ではピンとこないかもしれませんが、忘れてしまうこと自体は、大きな問題ではありません。それよりもはるかに大切なのは、「思い出せる」こと。

そのために、こうしたひと手間をかけ、思考を「深める」体験をしておきたいのです。

■「3年分くらい名言のストックができました!」

無事に想起できれば、あとは資料やプレゼンの場でガンガン引用していきましょう。

例として、営業部門の定例会議におけるマネジメントからの冒頭挨拶のイメージを載せておきます(今回は必ずしも「紙1枚」に沿って話す必要はありません)。

「有名無力 無名有力」は、そんな安岡さんの言葉です。

成功して有名になれば、それだけ忙しくなる。慢心もする。

その結果、自身の成長を怠ってしまう。

次第に無力となるが、相変わらず有名であるプライドには固執する。

「有名無力 無名有力」は、そんな本質が凝縮された8文字だと私は思います。

わが社は昨年、過去最高益を達成しました。

一方、今年の業績はどうでしょうか……。去年の成功体験に浮かれ、業界的にもチヤホヤされた結果、我々は今、まさに「有名無力」に陥っていないか。

この8文字を念頭に置きながら、今日の会議に臨んでください。では、始めます”

以前、社長秘書をされている受講者さんがいて、その方は毎月の訓示的プレゼンの資料作成に悩まれていました。そこで、この「紙1枚」と類似の型を手渡したところ、「3年分くらい名言のストックができました!」と言って、パワフルに活用してくれていました。

たとえそのような業務に従事していない人であっても、このフレームワークが身近になれば、様々な古典(作品)や偉人(作者)への親近感を高めていけるはずです。

「紙1枚」にまとめる読書法に慣れる意味でも、ぜひ気軽に取り組んでみてください。

■名言を自分なりの言葉に言い換える

もう1つ、「クラシック・クオート」の事例を紹介しておきます。

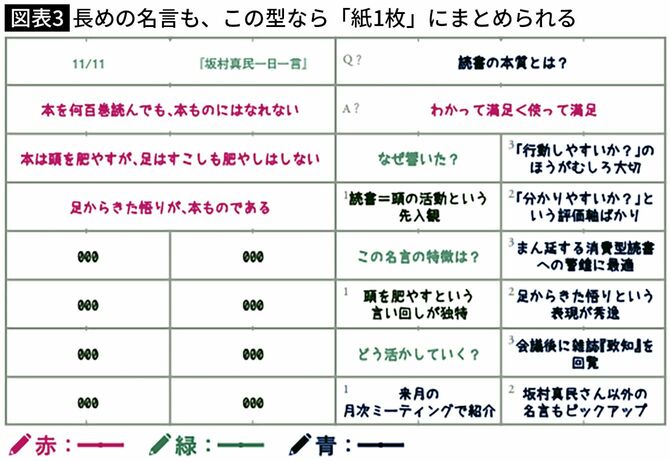

今回は、古典的名著というよりも、古典的名著からの抜粋集といった位置づけの本である、『坂村真民一日一言』を選びました。このような書籍であれば、さらにハードルは下がると思います。次の図表3を見てください。

この「紙1枚」を見て「あれ?」となってしまったと思いますが、今回は少しだけフレームをアレンジさせてもらいました。といっても変更点は1つだけで、左半分の真ん中にタテ線を引く際、一番上からではなく中央のヨコ線から下に引いてほしいのです。

これをやることで、「A?」のフレームに収まりきらない分量の名言に出会ったとしても、左上の3行分のスペースに記入することができるようになります。

『坂村真民一日一言』(坂村真民 致知出版社)

これが、まとめておきたいと感じた名言です。このくらいの分量であれば、字を小さくすることでまだまだ「A?」の欄に書けるかもしれませんが、「クラシック・クオート」において、左半分は他のフレームワーク以上に「メモ欄」的位置づけが強くなります。

そもそも何も書かない場合や、書いたとしても15個も必要ないケースが大半なので、むしろ左半分に長めの名言を記入するスペースを設けてしまった方が、より現実的・実践的に機能するはずです。こうした判断から、このアレンジを加えました。

記入方法自体は最初の例と基本的に同じなのですが、1点だけ。

従来の「A?」の欄は、このバージョンの「クラシック・クオート」では別に空欄のままでも構いません。ただ、もし余力があれば、「長めの名言を自分なりの言葉で煎じ詰めるとしたら?」といった問いを立て、その答えを埋めてみてほしいのです。

今回のケースでは、「分かって満足より使って満足」と自分なりに一言集約しました。

このプロセスもまた、「スロー」思考を働かせる良いトレーニングになりますので、エネルギーが十分にある状態の時は、積極的にチャレンジしてみてください。

■10枚以上の「クラシック・クオート」を作成する価値がある

最後にもう1冊、愛読書の例を挙げておきます。

この本自体が、エッカーマンによるゲーテの至言・名言・金言の引用集といった位置づけの作品なのですが、およそビジネス書や自己啓発書に書いてあるようなメッセージは大体この本のどこかに書いてあるのではないかというくらい、引き込まれる言葉の宝庫です。

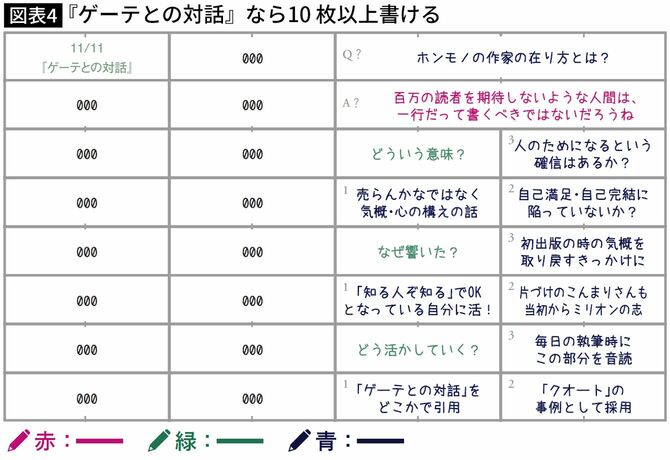

今回の例は個人的に響いた箇所で恐縮ですが、「百万の読者を期待しないような人間は、一行だって書くべきではないだろうね」を引用しました(図表4)。

当初は別の文を引こうと考えていたのですが、執筆の合間に再読した際、この部分が目に留まり頭を殴られるような衝撃を受けてしまいました。本書はたかがビジネス書かもしれませんが、ビジネス書もまた「本」です。

「百万の読者に役立ててもらう気概で、この本を、大切な本質を世に問うんだ」といったハングリーさを、この1文から取り戻すことができたと感じています。やはり、古典の読書は格別です。

■まとめ続けていると「作者の人となり」を感じられる

『ゲーテとの対話』は上・中・下巻の大ボリュームですが、だからこそ、この本だけで10枚以上の「クラシック・クオート」を作成してみてほしいのです。それだけの時間やエネルギーを注ぐ価値は、十分にあります。

何より、このトレーニングをやると、本書で紹介している小林秀雄さんの『読書について』の名言を、動作レベルで実践できたことにもなります。再度、引用してみましょう。

『読書について』(小林秀雄 中央公論新社)

試験で採点可能な「こう書いてあるからこういう意味ですよね」式の読解だけでは、こうした読書体験はそうそうできません。古典の作者についての認識が問われる「作者中心の読解力」が、どうしても必要になってきます。

だからといって、ゲーテの半生について書かれた本を読んでみても、眠くなるだけでしょう。そうした本を演繹(えんえき)的に理詰めで選書しても、残念ながら作者は立ち現れてきません。

一方、「クラシック・クオート」でゲーテの言葉を「紙1枚」に繰り返しまとめていると、帰納的に認識を深めていくことができます。加えて、「深める」思考から「没頭」思考の状態までいければ、次第にゲーテの人となりを感じ取れるにようにもなってくるはずです。

すなわち、同一著者の「クラシック・クオート」をやり込めば、「作者中心の読解」が自分なりにできるようにもなってくる。

本稿では、他の読書本で陥りがちな「古典を読め→読んでみた→訳分からん→寝た」といったルートとは、全く異なるバイパスを提案させてもらいました。少しでも可能性を感じてもらえたのであれば、早速「クラシック・クオート」を書いてみてください。

古典を、これからもっと身近なものにしていく。あるいは、憧れの「作者中心の深い読み解き」が自分でもできるようになってくる。そんなターニングポイントになれば嬉しいです。

----------

「1枚」ワークス株式会社代表取締役、作家・社会人教育のプロフェッショナル

「1枚」アカデミアプリンシパル。動画学習コミュニティ「イチラボ」主宰。名古屋市出身。旭丘高校、立命館大学卒。在学時はカナダ・ブリティッシュ・コロンビア大学留学。トヨタ自動車入社後、海外営業部門に従事。同社の「紙1枚」仕事術を修得・実践。米国勤務などを経験したのち、グロービスへの転職を経て、独立。現在は社会人教育のフィールドで、ビジネスパーソンの学習を支援。研修・講演・独自開講のスクール等、累計受講者数は10000名以上。独立当初から配信し続けているメールマガジンは通算1000号以上。読者数18000人超。

----------

(「1枚」ワークス株式会社代表取締役、作家・社会人教育のプロフェッショナル 浅田 すぐる)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

【定年後に読みたい】池上彰、弘兼憲史、ロバート・キャンベル…著名人たちにインパクトを与えた、珠玉の「名著」3選

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月1日 10時0分

-

ゲームやYouTubeを取り上げてはいけない…「頭のいい子」を育てるために親が子に繰り返すべきフレーズ

プレジデントオンライン / 2024年5月26日 10時15分

-

昭和生まれで肩身が狭く感じた時(案内人:吉田伸子さん)【ネガティブ読書案内】第30回

集英社オンライン / 2024年5月26日 10時0分

-

白藍塾小学生作文教室 夏の特別講座「読書感想文クラブ 2024」 募集開始

PR TIMES / 2024年5月26日 0時40分

-

「M-1見てない」芸人の"まさかの告白"に抱く共感 COWCOWの多田「人の活躍が見られなくなった」

東洋経済オンライン / 2024年5月16日 16時0分

ランキング

-

1スバルの「新・水平対向エンジン」何が凄い? トヨタハイブリッドを独自進化させた“スバルらしさ” 新型「フォレスター&クロストレック」に搭載へ

くるまのニュース / 2024年5月31日 12時10分

-

2電気代値上げが『賃上げ』『減税』効果を台無しに【播摩卓士の経済コラム】

TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年6月1日 14時0分

-

3来春卒大学生の採用面接解禁 既に内定率78%、進む形骸化

共同通信 / 2024年6月1日 10時50分

-

4ただの片づけとはまったく違う!…おひとりさまの「人生を楽しむための片づけ」のポイント6つ

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月1日 11時15分

-

5トヨタなどで不適切事案発覚 認証不正受け調査、国交省公表へ

共同通信 / 2024年6月1日 18時40分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください