今日は死ぬほど頑張った…そんな「やる気のある人」ほど実は試験に落ちやすいワケ

プレジデントオンライン / 2022年5月8日 15時15分

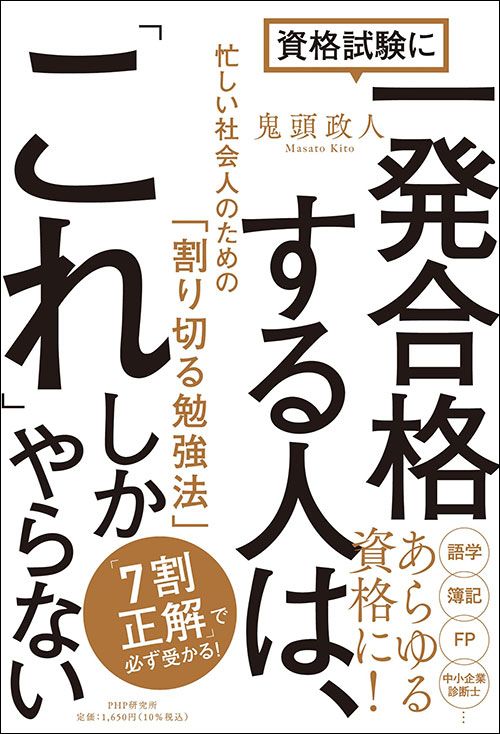

※本稿は、鬼頭政人『資格試験に一発合格する人は、「これ」しかやらない』(PHP研究所)の一部を再編集したものです。

■昼食は、どこで何を食べるかまで決めておく

私は、長期的な計画はざっくりとしか立てませんが、勉強の余力を残しておくために、なるべく脳を使わないよう、翌日の行動計画は前日のうちにかなり細かく決めておきます。

といっても、手帳に細かく書き込むわけではなく、仕事が終わったあとや寝る前に、翌日1日の行動を朝から夜まで頭の中でシミュレーションするだけです。

明日は何時に起きて、何時頃の電車に乗って、会社近くのコーヒーショップに何時に入店して、いつもの席で何時まで勉強する。何時になったら会社に行き、Aの仕事を1時間やってから何時の会議に出席し、昼食はそば屋に行って鴨南蛮そばを食べる。午後1時からはBの仕事を1時間半やり……、といった感じです。

忙しくて時間がない時は、このように昼食はどの店で何を食べるかまで決めておきます。コンビニで野菜ミックスサンドとハムチーズサンドとコーヒーを買って、食べながら勉強すると決めたなら、当日の昼休みは一目散にコンビニへ行き、目的のものを買って勉強する場所に移動して食べながら勉強します。

■悩んだ分だけ脳は疲れ、勉強する余裕が奪われる

もちろん、何を勉強するかもあらかじめ決めておき、その勉強に必要なものを持って会社を出ることは言うまでもありません。

ただ、こうしたシミュレーションができるのは仕事の定時までで、残業をするかどうかなどは、その日の仕事次第になるため考えません。最近は新型コロナウイルスの影響もあって飲み会に誘われることも少ないと思いますが、それ以前には、そうした断りにくい誘いが入ることもあり、夜の予定はどうなるかわからないため考えませんでした。

着るものも、基本的に同じシャツなどを何枚も用意し、それらを毎日着ています。着るものを当日の朝になって「どれにしようか」と悩むこと自体、脳のリソースの無駄遣いです。悩んだ分だけ脳は疲れ、勉強する余裕が奪われるのです。

■選択肢を減らすことで脳の負担は軽減する

さて、人間の脳が疲れるのは、どんな時でしょうか? 選択の余地が広い時です。

コロンビア大学のジャムの実験をご存知でしょうか。この実験では、6種類のジャムを置いて販売した時と、24種類のジャムを置いて販売した時のお客さんの反応を比較しました。その結果、24種類のジャムを置いた時のほうが立ち止まる人が多かったのに対して、6種類のジャムを置いた時のほうが買った人は圧倒的に多かったのです。

この実験結果から言えるのは、ジャムの種類が多いほうがお客さんの目を引く一方、選ぶのに疲れてしまうため購入には結びつかないということです。

ですから、昼食メニューにしても、着るものにしても、勉強する内容にしても、選択の余地が広いほうが脳への負担が大きいので、あらかじめ決めておいたほうが、脳の負担を軽減できます。

1日は選択の連続でできているわけですから、あらかじめ選択肢をなるべく減らしておくことが脳の負担軽減のためには重要なのです。

資格試験の勉強でも、机に座ってから何を勉強しようかなと考え始めるようでは、脳の負担が増えますし、考える時間もムダです。私の場合は、その日の勉強が終わった時、あるいは夜寝る前に翌日の勉強メニューの詳細を決めます。先ほど述べた、翌日の行動を頭の中でシミュレーションする時に昼食メニューを決めるように、勉強メニューも決めてしまうのです。

■生活の習慣化で「意志の力」はいらなくなる

私は毎日、同じ時間に起きて、同じ時間に寝るように心がけています。朝昼晩の食事も、できるだけ同じ時間にとるようにしています。勉強の時間も同様に、朝7時から9時と決めたら、その時間に毎日勉強するようにします。

まるで判で押したように毎日同じパターン、同じリズムにすることで、すべてが習慣になるからです。

生活のパターンが一定であれば、それだけ選択する機会も減り、脳の負担が減ります。少々眠くても、やることが決まっているので、何も考えずに体が勝手に動きます。起きてから1時間以上経てば、脳もしっかり目覚めますので強度の高い勉強ができます。

毎朝7時から勉強していれば、脳も体もそれに合わせて動き出すようになり、出張などで勉強できない時には強い違和感を覚えるくらいです。

この状態にまでなると、もう意志の力はあまり必要なくなり、毎日の勉強が習慣となり、続けやすくなります。

■「ついサボってしまう人」が意識すべきこと

裏を返せば、毎日、勉強時間を変えるスタイルは、継続しにくいということです。

月曜、火曜、水曜は夜に勉強して、木曜、金曜は朝に勉強するといった1週間のサイクルとして同じならまだしも、朝勉強した翌日は夜、次の日も夜で、その次の日は朝など、まったくアットランダムに勉強していたのでは習慣になることはありません。

習慣として勉強できないということは、毎日、意志の力が必要になりますので、ついついサボってしまったり、勉強時間が短くなってしまったりします。

ですから、できるだけ日々の生活パターンが同じであるほうが、資格試験の勉強が継続しやすいと私は考えています。まあ実際には、なかなか同じにはならないのですが、同じになるように意識しているだけでも、大きな違いがあるのではないでしょうか。

■「毎朝カレー」イチローもパターン化を実践していた

こうした一定の生活パターンを2週間から3週間続けると、私の実感としては習慣になり始め、その通りに進まないと違和感を覚えるようになります。

一定の生活パターンを継続することに非常にこだわったのが、イチローさんでしょう。現役時代の一時期、毎朝、奥様特製のカレーを食べていたと言われていますし、球場入りの時間も同じなら、球場でやることも細かく決まっていたそうです。打撃前も、ボックスに入ってからの一連の動きも、みなさんご存知の通り、判で押したように同じでした。

我々凡人には、ここまで徹底したパターン化とその継続はできませんが、イチローさんがそれにこだわったのは、いつでも100%の力を発揮できる頭脳と体にしておく、できる限りベストの状態に近づけるためだったのは間違いないでしょう。

「心が変われば行動が変わる。行動が変われば習慣が変わる。習慣が変われば人格が変わる。人格が変われば運命が変わる」

松井秀喜さんが星稜高校野球部の山下智茂監督(当時)からこの言葉を教えてもらい、座右の銘にしたことで有名ですが、もともとは著名な心理学者であるウィリアム・ジェイムズの言葉だと言われています。

それはさておき、私もまさにこの言葉の通りだと思います。資格試験に合格したければ、まずは行動を変えることです。そして、行動が変われば習慣が変わります。

----------

資格スクエア創業者、弁護士

1981年生まれ。開成中学、開成高校を特別優等の成績で卒業後、東京大学文科1類(法学部)に現役で合格。同大学法学部卒業後、慶應義塾大学法科大学院に現役で進学し、同大学院在学中に司法試験に一発合格。司法修習を経て都内の法律事務所に弁護士として勤務。ベンチャー企業を多面的に支援したいと考え投資ファンドに転職した後、2013年12月に資格試験対策をオンラインで提供する「資格スクエア」を創業、その後、ワンストップ電子契約サービス「NINJA SIGN」(後に「freeeサイン」と名称変更)も創業。著書に『東大合格者が実践している 絶対飽きない勉強法』(大和書房)、『資格試験に一発合格する人は、「これ」しかやらない』(PHP研究所)など。

----------

(資格スクエア創業者、弁護士 鬼頭 政人)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

大人の「勉強が続かない」やる気が原因じゃない訳 40〜50代が「脳の機能」を圧倒的に引き出すコツ

東洋経済オンライン / 2024年5月22日 19時0分

-

受けても受けても不合格…絶望の"医学部多浪生"300人超を合格させた「机に向かいたくなる声かけフレーズ」

プレジデントオンライン / 2024年5月19日 10時15分

-

晩ご飯はいつ食べる? 良質な睡眠につながる時間と腸内フローラとの関係【医学博士が解説】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年5月16日 11時15分

-

「資格を取れない人」がやっている残念な勉強法 正しい努力を適切に繰り返すことの重要性

東洋経済オンライン / 2024年5月15日 18時0分

-

平日は会社員、休日は副業+書籍執筆…無理せず人生が好転する東大式「土曜朝イチの30分勉強法」

プレジデントオンライン / 2024年5月12日 15時15分

ランキング

-

1スバルの「新・水平対向エンジン」何が凄い? トヨタハイブリッドを独自進化させた“スバルらしさ” 新型「フォレスター&クロストレック」に搭載へ

くるまのニュース / 2024年5月31日 12時10分

-

2「SNS投資詐欺」の被害が爆増している根本原因 "メディア"や"広告主"の責任も問われている

東洋経済オンライン / 2024年6月1日 7時30分

-

31人気ままに暮らしていた90歳女性、子どもの世話になった途端に動悸、食欲不振に…「親の介護は子どもがする」は世間体を気にした単なる“エゴ”【有名医師が解説】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月1日 8時0分

-

4来春卒大学生の採用面接解禁 既に内定率78%、進む形骸化

共同通信 / 2024年6月1日 10時50分

-

5ただの片づけとはまったく違う!…おひとりさまの「人生を楽しむための片づけ」のポイント6つ

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月1日 11時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください