手取りがどんどん減っていく…日本企業が社員給与を剝ぎ取るために30年間コツコツ続けた"悪知恵"のすべて

プレジデントオンライン / 2022年9月16日 11時15分

■手取り収入減…「戦後2番目の景気拡大」が聞いてあきれる

日本人の給与がいつまでも下げ止まらない。

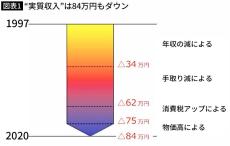

国税庁の「民間給与実態統計調査」によると、平均年収は1997年の467万3000円をピークに減少し、2020年は433万1000円と34万2000もダウンした。

また、厚生労働省の調査によると、2021年の物価などを加味した所定内給与の実質賃金はわずかにプラスになったものの2022年は再びマイナスに転じた。今年3月以降前年比プラス1%程度の賃金アップが続いている。しかし、最近の物価高を反映し、実質賃金は4月以降マイナス状態が続き、7月は前年比マイナス1.3%となっている(毎月勤労統計調査、現金給与総額)。

賃金アップが物価高に追いつかず、可処分所得は確実に減少の一途をたどっている。物価高だけではない。給与から天引きされる社会保険料もこの20年間に膨れ上がり、手取り収入自体も減少している。

例えば厚生年金保険料率は2017年に上限の18.3%に達し、健康保険料率も医療費増で10%前後に達している。これらは労使折半なので本人負担は14.15%。30万円の月給の人だと毎月4万2450円が天引きされていることになる。

もちろんそのほかに介護保険料や雇用保険料なども差し引かれる。北見式賃金研究所の北見昌朗所長はプレジデントオンライン(2022年8月30日)で、前出の民間給与実態統計調査の97年の平均年収が2020年に減少しているにもかかわらず、社会保険料はその間に年間15万8000円、住民税は12万1500円もアップしていると試算している。さらに消費税増税分と物価反映分を加えた実質収入は1997年に比べて84万5800円も減少していると試算している(いずれも「非正規含む勤労者」)。

少子高齢化の影響で年金財政の悪化や医療費増により、たとえ給与が減っても天引きされる公的保険料は増大していく。加えて国と地方の財源を補填する税金の増税が追い打ちをかけ、家計を直撃していることがよくわかる。

ところで本丸の給与はなぜ減少しているのか。

■本丸の給与もどんどん減っているのはどういうわけか

その背景には、言うまでもなく企業が人件費を削減するためにありとあらゆる人事・賃金制度の変革を行ってきたからだ。

日本企業の賃金は、月給と賞与に分かれる。

月給は、基本給と諸手当で構成される。諸手当は2つあり、所定内手当(役付手当、交代手当などの職務関連手当と、家族手当、住宅手当、通勤手当などの生活関連手当)と、所定外手当(時間外労働、休日・深夜手当などいわゆる残業代が主)となっている。

まず基本給である。基本給はベースアップ(ベア)と定期昇給(定昇)が賃上げの二大要素であるが、ベアは労働組合との協議(春闘)で決まるが、経営側が最初に手をつけたのがベアの廃止・縮小だった。

実際に厚生労働省の調査による主要企業の賃上げ率は1997年の2.90%をピークに下降し、2002年には1%台に突入、03年は1.63%だった。長期低落傾向は今も続いている。さらに2000年初頭には自動的に昇給する定昇の凍結・見直しも進んだ。

その流れを強力に後押ししたのは経済界だった。経営側の春闘方針のバイブルとされる日経連(現経団連)の「労働問題研究委員会報告」(2002年)は、「これ以上の賃上げは論外、ベア見送りにとどまらず、定期昇給の凍結・見直しなどが求められる」と企業にハッパをかけている。

定昇は少なくとも1990年代前半までは、大手企業であれば入社時から定年退職の60歳まで支給されていた。

しかし2000年以降、定昇額の縮小や支給年齢の前倒し、あるいは廃止など見直しが進んだ。2004年に産労総合研究所が、今後定昇をどうしていくかを調査している(春季労使交渉にのぞむ経営側のスタンス)。それによると「現状を維持する」企業が30.2%、制度は維持するが「定昇額を縮小」する企業が26.4%、「適用対象を限定する」企業が15.1%。今後「定昇制度は廃止する」企業が17.0%となっている。

では、その後どうなったのか。日本生産性本部が2013年に上場企業に実施した調査(第14回日本的雇用・人事の変容に関する調査)によると、定昇がある企業は67.6%。

「特に年齢や勤続年数に応じた定期昇給はない」企業が29.4%と約3割に達している。また定昇がある企業でも定年まで定昇がある企業は17.6%。「一定年齢まで定昇がある」と回答した50.0%の企業で最も多い「定昇停止年齢」は51~55歳の30.1%、次いで46~50歳の26.5%だが、36~40歳で打ち切る企業が14.8%もある。

ベアの廃止・縮小に加えて、定昇の廃止・縮小や適用年齢制限が基本給の上昇を阻んでいることは確実だ。

さらに2010年代以降進んだのが所定内手当の削減だ。とくに家族手当や住宅手当などの生活関連手当の削減が徐々に進行している。

■家族、住宅手当、残業代の削減を着実に進行させる

人事院の調査によると家族手当を支給している企業は、2016年は83.1%だったが、19年に78.0%、21年は74.1%と減少傾向にある。住宅手当を支給している企業は16年に58.5%だったが、19年に52.2%に減っている(「職種別民間給与実態調査結果」住宅手当は20年以降調査なし)。

また経団連・東京経営者協会が2020年1~6月に実施した調査によると、従業員500人以上の企業の家族手当支給企業は76.9%、住宅手当は59.5%となっている(「昇給・ベースアップ実施状況」)。支給企業に今後どうするかについて聞いた質問では、家族手当を全廃または縮小すると回答した企業は合計8.6%、住宅手当は9.2%と1割近くに上っている。

ちなみに手当の平均支給額は1000人以上の企業で家族手当2万2000円、住宅手当2万1300円(厚生労働省調査、2019年11月分)。廃止されると計4万3000円が月給から差し引かれることになる。

廃止するのはもちろん人件費を削減するだめだが、その理屈付けに使われているのが職務給あるいは役割給と呼ばれるジョブ型賃金制度の導入だ。

つまり「ジョブ(職務)や仕事の成果とは関係のない属人手当を支払う必要はない」という欧米企業の考え方と同じ理屈だ。

月給に含まれる基本給からベアや定昇、所定内手当を次々と剝ぎ取っていくだけではない。かつては“第二の給与”と呼ばれた残業代も減少している。

所定外労働時間(残業時間など)もコロナ禍で大きく減少した。2020年を100とした所定外労働時間指数はコロナ前の2018年は117.5、19年115.1だったが、21年は105.2、最新の22年7月も109.8とコロナ前には戻っていない(厚労省の毎月勤労統計調査)。

また、OpenWorkの調査(2021年12月16日)によると、2013年の月間平均残業時間は46時間だったが、以降徐々に減少し、2021年は24時間。22時間も減少している。

仮に月給30万円の場合、46時間の残業代は10万7824円(160時間÷30万円×1.25)。それが24時間になると5万6256円。差し引き約5万2000円の減収となる。

■給与削減の黒歴史から「希望」を見いだす方法

残業が減った背景には2019年4月から施行された働き方改革関連法の「時間外労働の罰則付き上限規制」も影響している。原則として上限は月45時間、年間360時間となり、労使協定を締結すれば年間720時間以内まで可能となる。この規制は純粋に長時間労働を抑制するのが目的であるが、企業にとっては残業代=人件費の削減にもつながる。

残業代が減ったもう1つの原因はコロナ禍で拡大した在宅勤務時の残業規制である。週3日以上の在宅勤務を推奨している広告関連会社の人事部長はこう語る。

「出社している場合はPCのログイン・ログオフの時間をベースに残業代を支給している。しかし在宅勤務時の残業は、残業した理由を記入し、それを上司が承認しないと認めないことにしている。出社時と違い、就業時間中でも仕事をしているかわからないし、ましてや本当に残業しているかわからないので厳格に運用している」

その結果、在宅勤務時の残業時間は大きく減少したという。しかし残業規制を強化すると、上司はどうしても「残業時間抑制」を求める会社側に配慮し、部下も実際に残業しても上司に忖度(そんたく)して申請しない可能性もある。似たような状況を生じやすいのが、近年増加している「固定残業代制」だ。

基本給とは別に、一定時間の固定残業代を支給する企業が増加傾向にある。固定残業代はたとえ残業時間がゼロでも支給される。つまり固定残業代の労働時間数より労働時間が少ないと、その分、得をすることになる。もちろん想定残業時間を超えて残業した場合は超過分の残業代は支払われることになっている。

労務行政研究所の「人事労務諸制度の実施状況調査」(2022年2~5月)によると、「定額残業手当」を支給している企業は2010年には7.7%にすぎなかったが、2013年に10.7%、2018年に12.5%と徐々に増加し、22年には23.3%に上昇している。また、固定残業代の時間数の設定では、最も多いのは30時間の37.7%となっている。

ただし、固定残業代の時間数が30時間に設定されていれば、それ以上の残業を会社が望んでいないと忖度し、30時間を超過しても社員が申告しない可能性もある。固定残業代の設定時間では10時間が6.6%、15時間が9.8%。20時間以内の企業が計31.2%も存在する。

かくして残業代も削られていく。長年にわたる賃金制度の変革による給与削減の歴史を振り返ると、給与が上がる可能性は見つけづらい。

残る手段は仕事を人一倍がんばり、目に見える成果を上げ続けて基本給を上げる。あるいは副業によって生活費を補塡(ほてん)する。いずれにしても厳しい時代が待ち受けている。

----------

人事ジャーナリスト

1958年、鹿児島県生まれ。明治大学卒。月刊誌、週刊誌記者などを経て、独立。経営、人事、雇用、賃金、年金問題を中心テーマとして活躍。著書に『人事部はここを見ている!』など。

----------

(人事ジャーナリスト 溝上 憲文)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

新入社員です。はじめての給料が出たのですが、給与や残業代はどう計算されていますか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年5月19日 9時0分

-

月給19万円の手取り額はいくら?引かれる税金・保険料や生活レベルを解説

楽天お金の総合案内 みんなのマネ活 / 2024年5月13日 10時0分

-

やったね、給与アップ!〈月収34万円〉33歳サラリーマン、〈月3万円〉の昇給に歓喜も「んっ⁉」給与明細に覚えた違和感の正体

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年5月13日 7時15分

-

新卒で初任給が「22万円」です。ニュースではもっと高い企業も多いようですが、22万円は少ないですか?「手取り」だとさらに少なくなります…

ファイナンシャルフィールド / 2024年5月9日 2時20分

-

繁忙期で「3~5月」は残業が増えてしまいました。「月4万円」ほどの差が出そうなのですが、9月からの手取りが減ってしまうのでしょうか…?

ファイナンシャルフィールド / 2024年4月29日 5時10分

ランキング

-

1飲むヨーグルトが「乳酸菌バブル」でジリ貧の理由 市場は逆転寸前、かつての人気を取り戻せるか

東洋経済オンライン / 2024年5月19日 7時20分

-

2東京から新幹線…「新神戸」よりも、一駅先の「西明石」まで買った方がおトク!? JR往復割引「601キロ」のカラクリ

まいどなニュース / 2024年5月19日 8時2分

-

3ローソン、コーヒーなどの「濃さ」選べる仕様に 背景に“客離れ”回避

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年5月19日 8時0分

-

4都内「自転車が命がけ!」危険スポット5選 「左折車こわっ!」「マジで、ここ進むの…?」

乗りものニュース / 2024年5月19日 8時12分

-

5消えゆく「回転レストラン」…80年代には全国50店→再開発・老朽化で数店舗に

読売新聞 / 2024年5月18日 15時0分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください