「3K」に配属されるのが当たり前だった…日本の官僚トップに女性があまりに少ない歴史的理由

プレジデントオンライン / 2023年5月22日 10時15分

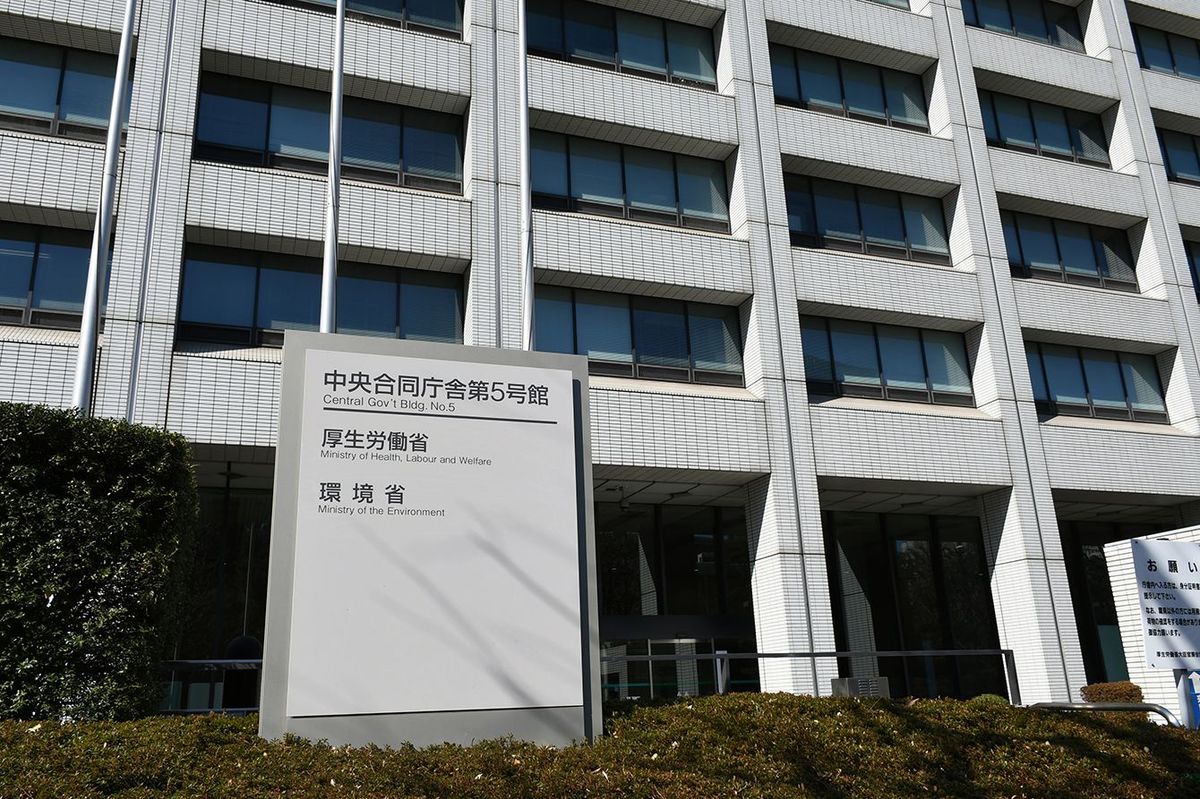

※本稿は、岸宣仁『事務次官という謎 霞が関の出世と人事』(中公新書ラクレ)の一部を再編集したものです。

■戦後、次官になった女性は何人いるか

「事務次官」を主題に据えた本書(『事務次官という謎』)だが、固定観念として「東大法学部卒」と同時に、「男性」をイメージしている読者が多いのではないか。明治時代に今日のキャリアにつながる官僚制度が誕生して百数十年、東大法卒と男性はワンセットのように見られてきたのだから当然と言えば当然であった。

クイズもどきの質問になって恐縮だが、戦後に就任した次官の中で、いったい女性は何人ぐらいいただろう。ここでは「次官級」ではなく、あくまで事務次官のポストに就任したかどうかを前提とする。

その問いに対する答えは、

松原亘子(のぶこ)労働事務次官

村木厚子厚生労働事務次官

のたった2人に過ぎない。

各省官制発足後、霞が関で何人の次官が誕生したか詳(つまび)らかではないが、財務省(旧大蔵省)だけで90人超にのぼることから連想してみる。この間、府省の統廃合が進んだため、すべての府省の次官数を集計するのは至難の業であり、現在ある1府12省庁を最少ラインとすると、90人の12倍にあたる1000人を優に超える次官が生まれた勘定になる。そのうち女性次官がわずか2人ということは、確率にして0.2%しか就任できず、キャリア官僚の世界がいかに男性優位であったかを如実に示す数字ではある。

■女性次官は2人とも労働省出身

その稀少(?)な、女性次官2人の経歴を見ておこう。

[松原亘子]64年東大教養学部卒業後、労働省(現厚生労働省)入省。婦人少年局婦人労働課企画官、国際労働課長、官房審議官などを経て、91年婦人局長。その後、労働基準局長、労政局長を歴任し、97年労働事務次官に就任。

1年3カ月の任期を務めて、98年10月に退官。日本障害者雇用促進協会会長や、イタリア特命全権大使、大和証券グループ本社取締役など要職を務めた。

[村木厚子]78年高知大学文理学部卒業後、労働省入省。障害者雇用対策課長、障害保健福祉部企画課長、官房政策評価審議官などを経て、08年雇用均等・児童家庭局長に就任。

■164日間に及ぶ勾留の末、無実の身を証明

女性や障害者政策を中心に順調なキャリアを積んできたが、09年、思いも寄らぬ事件が身に振りかかる。郵便不正事件に関連して、虚偽公文書作成、同行使の容疑で逮捕、大阪地検に起訴されて刑事被告人となった。

ところが、事態は予想もしない方向へ動く。担当検事によるフロッピーディスク改竄(かいざん)の事実が明るみに出て、検察側の準抗告が却下され保釈となる。10年9月、大阪地裁で判決が言い渡され、懲役1年6月の求刑に対し、無罪の判決を勝ち取った。164日間に及ぶ勾留の末、晴れて無実の身であることが証明されたのだ。

起訴に伴う休職が解かれ、大臣官房付に復職すると、新たなポストが村木を待っていた。内閣府に出向して政策統括官(待機児童ゼロ特命チーム事務局長併任)に就いた後、社会・援護局長から13年7月厚生労働事務次官のポストを射止めた。2年3カ月後の15年10月に退官、現在は津田塾大学総合政策学部客員教授を務める。

■次官の歴史の中でも特筆すべきケース

たった2人の次官のうち、村木の経歴は特異さが際立つと言っていい。冤罪ではあったが、一時は刑事被告人の立場にあったキャリア官僚が、復職して事務次官にまで駆け上がるとは誰が想像しただろう。本人の実力もさることながら、運命の巡り合わせを感じさせるものがあり、村木は自書『私は負けない』(中央公論新社)の中で、人事についてこんな感想を述べている。

「局長や次官になったではないか、お前は勝ち組だと言われるかもしれませんが、昇進というのは結果なんです。たまたまポストが空いたとか、たまたまやった仕事が評価されたとか、「たまたま」が重なった結果、今の立場があるだけ。私が勝ちを取りに行ったものとは違います」

なるほど、人事には時の運というか、人知を超える何かが作用することも確かだ。それを「たまたま」で片づけられるかはともかく、場合によっては我が身を亡ぼしかねない冤罪に見舞われながら、官僚最高位の事務次官を射止めたのは、次官の歴史の中でも特筆すべきケースであるのは明らかだ。

それと、2人の女性次官がいずれも労働省出身なのは何を意味するのか。松原の14年後輩が村木であり、何年に1人と年次に法則性があるわけではないものの、2人がともに労働官僚だったのは、婦人少年局とか児童家庭局とか、「女性でも務まりやすい」とされた役所であったことに由来するのだろうか。逆に、労働省以外の府省からいまだに女性次官が誕生していないのは、なぜなのか、と首を傾かしげざるをえない。

■「国際調査、広報、研修」に配属されるのが一般的だった

戦後、女性の事務次官が2人しか誕生していないのは、いかに官僚の世界が男社会で回ってきたかを示す恰好の事例だ。では、なぜ、女性に次官への門戸が開かれなかったのか。根源的な要因を、人事院出身の嶋田博子京都大学公共政策大学院教授(人事政策論)に尋ねた。

官僚人事一筋の役人人生を送ってきた嶋田に対し、やはり霞が関における女性の位置づけから見解を聞いてみたいと思った。「戦後、女性次官はたった2人」の月並な質問については、「次官連絡会議メンバーである消費者庁長官も女性が歴代務めていますし、肩書きは違っても次官級ポストまで含めれば女性のトップはかなり出ています」と、やや矛先を変えて答えを返した。

本書が「事務次官」をメインテーマに据えていることを改めて伝え、女性次官のあまりの少なさを問うてみると、それは当然至極なことといった表情で話を続けた。

「確かにそうですが、そもそも私たちがI種試験を受けた30数年前は、女性をほとんど採っていませんでした。たとえ試験に合格しても、大きな役所は面接段階で門前払いの状態だった。女性を採用した場合でも、最初から次官候補とは見ていなくて、いわゆる3K要員とみなすのが当たり前と考えられていた時代だったのです」

「3K? きつい、汚い、危険な職場、という意味ですか?」

「いいえ、ここでいう3Kは、国際調査、広報、研修の3つの部門を指します。もちろん省ごとの応用形もあります」

■40代半ばの人たちは普通に育ってきている

つまり女性キャリアは、これら3部門に象徴される特定分野に回されることが多かった。政治家と丁々発止、政策論議を戦わすのは男性の仕事で、女性はいわゆる日本的な根回しの少ない、3K職場に配属されるのが一般的だったというのである。

将来の事務次官を期待される男性とは、スタートから異なる物差しで採用され、育成方法も別枠の扱いを受けていた。そうした人事が数十年近く続いたなか、掛け声だけは「女性登用」を叫んでも、それにふさわしい人材を育てていないのが実態だったのだ。

だが、時代は少しずつ変化している。本格的に人材を育てるには30年かかるといわれるが、女性の活躍を促すさまざまな施策が徐々に実を結び始め、「1990年代に入った女性キャリアから、3Kでない職場に配属されるケースが増えてきた。今の課長級の人たちはバランスよくポストを回っているし、年齢で言うと40代半ばの人たちは普通に育ってきていると思いますね」と、嶋田は霞が関に広がる変化の兆しを指摘した。

■20年7月時点で、課長・室長級の女性割合は5.9%

官界に根付く“男尊女卑”とも言える現状に、政府も手をこまぬいているわけではない。中央省庁の女性幹部登用に、第五次男女共同参画基本計画で目標を定めている。これは2020年に設定した25年度末までの目標になるが、毎年度の総合職採用者の35%以上を女性とする目標を掲げており、21年度の実績は34.1%とあと一歩のところまできた。今や、毎年採用されるキャリアの3分の1強が女性で占められている。キャリア官僚への女性の採用比率は、かつての少数派からかなりの勢力に拡大しつつあるのが実情だ。

この計画では同様に、事務次官や局長など指定職に占める女性の割合を8%に、課長や室長級は10%に増やす方針を掲げている。ちなみに、設定時の20年7月時点の指定職の女性比率は4.4%、課長・室長級のそれは5.9%にとどまり、相当のペースで女性登用を進めないと低水準からの脱却は絵に描いた餅で終わる。

■総合職志望者のうち4割が女性になった

将来の女性比率上昇を睨んだ時、明るい兆しも見え始めている。21年度の国家公務員総合職試験の志望者のうち、女性は5772人で全体の40.3%を占め、初めて4割を超えた。

ここ数年、志望者に占める女性の割合が増えているのは確かで、女性登用の面では歓迎すべき徴候といえる。ただし、男性を含む総合職の志望者総数が減った中での4割超えであり、男性激減に伴う押し上げ効果を考えると素直に喜べない数字ではある。

民間の管理職に占める女性の割合について、金融庁は上場企業を対象に開示を義務づける方針をまとめた。早ければ、23年の有価証券報告書から適用する。

管理的職業従事者に占める女性の割合は20年で13.3%、欧米の3~4割に比べると日本の比率は極めて低く、いかに押し上げるかが問われる。ただし、民間企業の尻を叩こうとする金融庁の意気込みもわからないではないが、何ごとも隗(かい)より始めよで、霞が関が女性次官を増やすなど規範を示すことが先決ではないか。

----------

経済ジャーナリスト

1949年埼玉県生まれ。経済ジャーナリスト。東京外国語大学卒業。読売新聞経済部で大蔵省や日本銀行などを担当。財務省のパワハラ上司を相撲の番付風に並べた内部文書「恐竜番付」を発表したことで知られる。『税の攻防――大蔵官僚 四半世紀の戦争』『財務官僚の出世と人事』『同期の人脈研究』『キャリア官僚 採用・人事のからくり』『財務省の「ワル」』など著書多数。

----------

(経済ジャーナリスト 岸 宣仁)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

国家公務員離れ 誤った政治主導を見直したい

読売新聞 / 2024年6月2日 5時0分

-

このままでは北方領土は「二島返還」も困難に…プーチンのロシアを見誤った外務省幹部のすさまじい劣化

プレジデントオンライン / 2024年5月28日 8時15分

-

「私も“栄ちゃん”と呼ばれたい」…教科書には載っていない〈歴代総理・佐藤栄作〉の実話

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年5月28日 8時0分

-

友だちの彼氏が公務員だと知りました。「高給」だと言っています。公務員で年収1000万円の人とか、いるのでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年5月27日 21時40分

-

村木厚子さん「子どもの貧困」に思う|子どもたちに 幸せの「おすそ分け」を

ハルメク365 / 2024年5月21日 21時0分

ランキング

-

1大阪・泉南市中1自殺、教育長「生徒と信頼関係が築けなかった」謝罪

産経ニュース / 2024年6月3日 20時39分

-

2「空き缶にハイター入れた」 川崎の京急線車内で爆発 神奈川県警、20代男性を事情聴取

カナロコ by 神奈川新聞 / 2024年6月3日 23時40分

-

3ハチに刺されて従業員死亡…測量業者を労働安全衛生法違反の疑いで書類送検

読売新聞 / 2024年6月4日 7時16分

-

4空自で男性自殺、国に100万円の賠償命令…パワハラ相談に適切に対応せず安全配慮義務に違反

読売新聞 / 2024年6月3日 17時50分

-

5「ことしはメスのクマ520頭捕獲」北海道が保護管理委員会で生息数増加抑制のため目標定める

STVニュース北海道 / 2024年6月4日 7時52分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください