東大卒であることが不安になった…中野信子が「頭がいいんですね」と褒められてもうれしくなかった理由

プレジデントオンライン / 2023年9月11日 9時15分

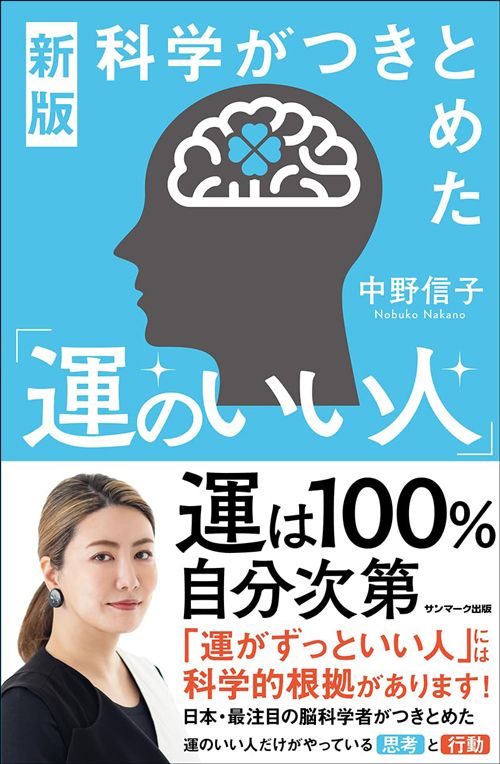

※本稿は、中野信子『新版 科学がつきとめた「運のいい人」』(サンマーク出版)の一部を再編集したものです。

■「ちょっと違うな」と思われたらもったいない

他人をほめるといっても、やみくもにほめたのでは逆効果で、いくつか気をつけなければならないことがあります。

そのひとつは、正しくほめること。

人がほめられてうれしいのは、自分自身でもある程度納得できる点をほめられたときです。たとえば自分ではまったく自分のことを繊細な人間だと思っていない、むしろ大ざっぱすぎるところが欠点と思っているのに、「繊細な人ですね」とほめられてもピンときません。「ちょっと違うな」「当たってないな」などと感じます。

人はだれかにほめられると、脳の報酬系という部分が刺激され「気分がいいな」と感じるのですが、「ちょっと違うな」というところをほめられてもこうはならないのです。

ふたつ目は、表面的な軽いほめ方はしないこと。

たとえば私は東京大学を卒業していますが、それを知るとすぐに「頭がいいんですね」とほめてくれる人がいます。でも実は、そう言われても私はあまりうれしくはありません。むしろ、学歴だけで見られているのかな、きちんと私のことを見てくれているのかな、などと不安に思うのです。

■より喜んでもらえるほめ方とは?

3つ目は、欠点には寛容になってほめること。

児童心理学の実験で、次のようなものがあります。

小学生が何人か集まったグループをふたつつくり、それぞれに「担任の先生」をつけます。ひとつをAグループ、もうひとつをBグループとしましょう。

ふたつのグループには、それぞれ勉強が得意な女の子と勉強が極端に苦手な男の子が含まれています。

Aグループの担任の先生は、勉強が得意なCちゃんを「なんてえらいのでしょう」「すごいね」などと言って思いきりほめます。しかし勉強が極端に苦手なD君には、「どうしてこんな簡単な問題ができないの?」「だめな子ね」などと言って叱ります。

一方、Bグループの担任の先生は、勉強が得意なEちゃんに対してはAグループの先生と同じように「なんてえらいのでしょう」「すごいね」などと言って思いきりほめますが、勉強が苦手なF君に対しても、「算数は苦手かもしれないけれど、虫のことをよく知っているね」「絵も上手だね」などとF君なりのよさを見つけてほめるのです。

この場合、CちゃんもEちゃんも同じようにほめられていますが、より喜びを感じているのはEちゃんのほうです。

Cちゃんは自分がほめられてうれしいと思う一方で、「もし勉強ができなくなったら、私も叱られてしまう。ほかの欠点が見つかったら、もっと叱られてしまう」とドキドキしています。

一方、Eちゃんは「もし勉強ができなくなったとしても、ほかの部分で認めてもらえる。欠点があったとしても、そこを強く責められることはない」と感じています。

■デキる人は短所を褒める余裕がある

人間にはだれしも長所と短所がありますが、同じ長所をほめられる場合でも、同時に短所をどう評価されるかで、そのうれしさの度合いは変わってくるのです。

たとえば、あなたが彼氏や彼女に「頭がいいね」とほめられたとしましょう。しかしあなたには、ちょっとだけ時間にルーズなところがあるとします。彼氏や彼女に「頭はいいけれど、時間にルーズなところは本当によくない、絶対に直すべきだ」と言われた場合と、「頭もよくて時間にもいつも正確だったらこっちが疲れるから、まあ、いいか」と言われた場合、どちらのほうがうれしいでしょうか。もちろん後者ですね。

人の欠点を批判するのは簡単ですが、欠点に寛容になるのには少しエネルギーが必要かもしれません。しかし他人から好かれるためには、ひいては他者と共生していくには重要なことなのです。

他人をほめる――。一見簡単なことのように思えますが、実は、他人を素直に正しくほめるには、心に余裕が必要です。心が自分のことだけでいっぱいになっていたら、他人を冷静に見ることはできませんね。他人のよさにも気づきにくくなります。

■不安を「生理前」のせいにしてもいい

人の心をいっぱいにしがちなのが「不安」です。

受験はうまくいくだろうか、仕事はうまくいくだろうか、パートナーは自分を裏切らないだろうか、お金は足りるだろうか、ずっと健康でいられるだろうかなど、人は数々の不安を抱えて生きています。

不安を抱え込みすぎていると、他人を正しく素直にほめられないばかりか、自分の不安に気づいてくれない周囲の人間や、不安を何とかしてくれないパートナーなどに不満をぶちまけるなどしてしまいます。

そこで、まずはこの不安を何とかしましょう。

不安を感じたら、心に余裕がなくなっていると思って、次の対処法をためしてみてください。

●セロトニンの分泌量が増えるような生活習慣にする

セロトニンの分泌を増やすには、早寝早起きの規則正しい生活、適度な運動、リラックスしたお風呂タイムをもつのがコツです。

●不安は「生理現象」と割り切る

女性の場合、とくに生理前にはセロトニンの分泌量が減る、といわれています。そんなこともありますから「不安も生理現象のひとつ」として割り切るのも手です。

■不安を正面から受け止めず、捉え方を変える

「どうして不安になるのだろう?」「心配でしかたがない」などあれこれと考え、不安を真っ正面からじかに受け止めてしまうのではなく、これはおなかがすいたり、生理前になると腹痛や腰痛が起きたりするのと同じ生理現象なのだ、セロトニンの分泌量が減っているにすぎないのだ、と考えるのです。

そう考えれば、不安がさらに不安を呼び、ますます不安になっていってしまう、という悪循環を避け、自分の状態をコントロールしながら、しんどい時期をうまく乗り切ることができるでしょう。

●不安のとらえ方を変えてみる

たいていの人は「できれば不安はなくしたい」と考えるかもしれませんが、不安は人が生きていくうえで必要な機能、ともいえます。不安があるからこそ、人は備え、工夫し、努力できる一面があります。

■不安を箱にしまってしまうことも必要

病気になったらどうしよう、そうならないために生活習慣を見直す、会社のリストラ候補になったらどうしよう、そうならないために精いっぱい努力する、将来夫が浮気をするかもしれない、そのときのためにへそくりをためよう、などというように。

セロトニンの分泌量が抑えられているのは、人をあまりに能天気にさせないための脳の働きかもしれません。

こう考えると、不安もまったくの悪者ではありません。

●不安を箱にしまってしまう

といっても不安の中には、漠然とした不安というものもあります。

こんなときには、不安を感じている自分を客観視するという方法も有効です。不安を感じたら、「ああ、私はいま、不安を感じているな」と自覚してみるのです。

そして不安をひとつのモノとして、自分から切り離して考えてみます。

いま、私は「不安」というモノを抱えているな、いろいろ考えるべきことはあるかもしれないけれど、とりあえずいまはこの「不安」というモノを箱の中にしまって、今日は寝てしまおう、不安になるのは後回しにしよう、などと考える。しっかり眠って翌朝その箱を開けると、不安がなくなっている場合も少なくありません。

■運のいい人は、人を助けたときにこそ感謝する

運のいい人は他者を蹴落としてひとり勝ちしようとする人でなく、他者と共に生きていこうとする人です。運を味方につけるには、日々の生活の中で、他者を思いやり、理解し、助け、利他行動をとるのが大事なのです。

ところで、自分以外のだれかを助けるときに心がけたいのが、「ありがとう」という気持ちを抱くことです。

「ありがとうと言うのは助けられる側では?」と思うかもしれませんが、感謝の気持ちを抱くべきなのは助ける側なのです。

人間の脳には、前頭前野内側部と呼ばれる部分があり、ここは自分の行動の評価を行っています。

人をだまして自分だけが得をするようなこと、たとえば仲間を蹴落として自分だけが出世したり、あるいは電車の中で目の前にお年寄りが立っているのに気づかないふりをしてしまったりしたら、「悪いことをしたな」と心が痛むのではないでしょうか。

逆に、仲間を思って行動したときや、お年寄りに席を譲ったときなどは「よいことをしたな」とよい気分になります。

■実は助けた側が社会的報酬を得ている

このように、自分の行動のよしあしを判断するのが前頭前野内側部です。そしてこの部分が「よい行動だった」と判断すると、脳内の報酬系が刺激されて「ああ、よいことをして気分がいい」「私ってえらいな、すごいな」と思えるのです。だれかを助けたときには、当然「よい行動」と判断され、気分がよくなるでしょう。

また、助けた相手から「ありがとう」「あなたのおかげで助かった」などと感謝されること(社会的報酬を得ること)も少なくありません。

他人のために何かをするには、時間や労力、ときにはお金が必要で、一見、自己犠牲を払っているように思える場合もあります。しかし実際は、他者を助けることで気分がよくなり、ときには社会的報酬さえも得ているのです。

だれかを助けたり、だれかのためを思って行動したりするときに、もうひとつ覚えておきたいのが「互酬性の原理」です。

これは、もともと人間にはお互いに報酬を与え合う、お互いに報いるという性質が備わっているので、人はだれかから報酬を与えられると「お返しをしたくなる」というもの。

たとえばスーパーの食品売り場では、ときどき試食が行われていますね。店員さんから試食品を受け取って食べてしまうと、たとえそれがあまりおいしくなかったとしても、商品を買わずにその場を立ち去るのは何となく申し訳ない気がしてきます。家族総出で試食したときなどは、どうしても欲しいわけではないのについ買ってしまったりする。

■「助けさせてもらう」という謙虚な気持ちを

あるいは、友人から旅行のお土産をもらうと、自分が旅行に行ったときにもお土産を買っていかないと悪い気がしてくる。相手は見返りを期待してお土産をくれたのではないとわかっていても、何かの形でお礼をしないと、何となく気分がスッキリしないのです。

このように、人はだれかから何かをしてもらうと、「借り」をつくってしまった気持ちになり、その状態のままでいるのが非常に嫌なのです。

というのは、私たちは無意識のうちに「何かをしてもらったときにお礼を返さない人は嫌われる」という社会的ペナルティがあることを知っているからです。

つまり、だれかを助けるというのは、相手をそういう気持ちにさせることなのです。

もちろん、助けた相手が感謝の気持ちを抱いてくれる場合もあるでしょう。しかし同時に「悪いな」「お礼をしたい」という気持ちも抱えています。

だれかを助ける行為は尊いことですが、相手の気持ちに負担をかけていることも忘れずにいたいものです。「助けてあげる」というより、「助けさせてもらう」という謙虚な気持ちを抱くことが大事、といえそうです。

また、助けた相手からのお礼は快く受け取りましょう。「借り」を相手につくらせたままお礼を返させないと、その相手はずっと、「借り」を抱えた不快な状態でいることになり、しまいにはあなたを重たい存在と感じるようになってしまいます。お礼を受け取ることで、相手の気持ちを軽くしてあげるのも、とても大切なことなのです。

----------

脳科学者、医学博士、認知科学者

東日本国際大学特任教授。京都芸術大学客員教授。1975年、東京都生まれ。東京大学大学院医学系研究科脳神経医学専攻博士課程修了。2008年から10年まで、フランス国立研究所ニューロスピン(高磁場MRI研究センター)に勤務。著書に『サイコパス』『不倫』、ヤマザキマリとの共著『パンデミックの文明論』(すべて文春新書)、『ペルソナ』、熊澤弘との共著『脳から見るミュージアム』(ともに講談社現代新書)、『脳の闇』(新潮新書)などがある。

----------

(脳科学者、医学博士、認知科学者 中野 信子)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

落ち込み時、無気力時、ネガティブ時にはどうしたらいい? 自己肯定感を高める5つの方法

ananweb / 2024年5月31日 19時0分

-

うつ病の引き金になる“有力要因”…医師・和田秀樹が「深刻な喪失体験」を回避できたワケ

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年5月27日 13時0分

-

影山優佳「“初心者面”ができる今しか聞けないことも」 新しいことに挑戦する読者にエール!

ananweb / 2024年5月17日 20時0分

-

哲学者が説く「周りにどう思われるかを気にする人生」の不毛な末路

PHPオンライン衆知 / 2024年5月9日 11時50分

-

10分でもOK! 自分を高める「週末ひとり時間」のつくり方 ― 20代~30代が今読んでいるビジネス書ベスト3【2024/4】

マイナビニュース / 2024年5月7日 17時0分

ランキング

-

1サクラクレパスの「こまごまファイル」が“想定外”のヒット、なぜ?

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月1日 8時10分

-

2「富士山を黒幕で隠す」日本のダメダメ観光対策 「オーバーツーリズム」に嘆く日本に欠けた視点

東洋経済オンライン / 2024年6月2日 8時0分

-

3秋田で半世紀親しまれる「うどん・そば自販機」、「断腸の思い」で50円値上げ

読売新聞 / 2024年6月1日 13時57分

-

4食卓に「オレンジショック」=果汁が品薄、価格高騰

時事通信 / 2024年6月1日 13時55分

-

5「みどりの窓口削減計画」はなぜ大失敗したのか…JR東が誤解した「5割がえきねっとを使わない」本当の理由

プレジデントオンライン / 2024年6月2日 7時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください