とんかつ、カレー、コロッケの「三大洋食」はいつ日本に来たのか…そしてとんかつだけが「和食化」したワケ

プレジデントオンライン / 2023年9月12日 18時15分

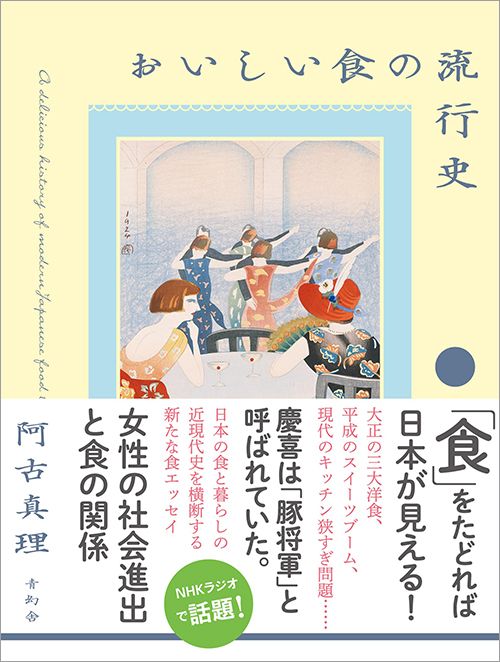

※本稿は、阿古真理『おいしい食の流行史』(青幻舎)の一部を再編集したものです。

■ヨーロッパのカツレツが「とんかつ」になるまで

とんかつの誕生秘話については、よく語られているのでご存じの方も多いかもしれません。もともとは、ヨーロッパにあるカツレツが原型です。ウィーン名物のヴィーナー・シュニッツェルなどもその一つですね。肉を薄く叩いてパン粉の衣をつけ、揚げ焼きにする料理は、油っこくてちょっとベトベトしています。つけ合わせは温野菜です。使う肉は牛肉か鶏肉。

明治後期、女性誌の『女鑑』(國光社)や村井弦斎のベストセラー小説の『食道楽』(報知社出版部)などで使うよう指示する肉は、牛か鶏。また、内田百閒も『御馳走帖』(中公文庫、1979年)のエッセイで、カツレツと言えばビーフカツレツだと書いています。チキンカツも人気でした。

しかし、日清日露の戦争で牛肉が足りなくなると、豚肉が普及して、カツも豚肉を使うようになります。

そして、薄くて油っこかったカツレツが、さっくり揚げた現在のとんかつになるにあたっては、2段階の変化がありました。

『zakzak by夕刊フジ』(産経新聞社)の2017年9月1日配信の「松浦達也 肉道場入門!」シリーズ記事によれば、レシピとしては1888年に出版された『軽便西洋料理法指南』(マダーム・ブラン著、洋食庖人編、久野木信善)で紹介されています。

■なぜつけ合わせはキャベツなのか

最初にアレンジしたとされているのは、銀座の洋食店「煉瓦亭」です。創業は1895(明治28)年。4年後に、創業者の木田元次郎がてんぷらをヒントに、たっぷりの油で揚げる方法を思いつきました。揚げ焼きは1枚1枚焼くので手間がかかりますが、てんぷら方式なら1度に何枚か揚げることができるので時短にもなりました。

そして、さっぱり味が好みの日本人に合わせて、温野菜の替わりに刻んだキャベツを添えました。ちなみに、てんぷらにおろし大根をつけるのも、油で胃がもたれないように、てんぷらが流行した江戸時代に出てきた方法です。なお、木田の考案以前にとんかつはあった、という説もあります。

次の変化は、あらかじめとんかつを包丁で切り、箸で食べられるようにしたことで、1905(明治38)年に上野で創業した「ぽん多本家」の島田信二郎が考案したという説と、島田が指導した上野御徒町の「ポンチ軒」が1929(昭和4)年頃に売り出したという説があります。

島田は、元宮内省の大膳職でシェフを務めていました。箸で食べやすくなるよう、揚げ方も工夫したそうです。

こうしてとんかつは、油脂が苦手な日本人でも食べやすいさっぱりとした味わいになり、ご飯に合う料理になったのです。だからこそ大流行したのでしょう。

■江戸末期には製造されていたソース

とんかつに欠かせないウスターソースが定着したのは、大正時代です。『ブルドックソース55年史』(ブルドックソース株式会社社史編集委員会編、ブルドックソース株式会社、1981年)によると、最初にソースをつくろうとしたのはキッコーマンで、なんと開国直後の1854(安政元)年に製造しています。西洋料理も知られていない時代につくっても受け入れられなかったわけで、ビジネスにはできなかったようです。

次に挑戦したのはヤマサ醤油で、1885(明治18)年。ニューヨークで製造技術を学んだ7代目の浜口儀兵衛はアメリカで客死し、同行していた通訳の高島小金治が日本へ技術を持ち帰りました。そんな犠牲を払ったのに、売れ行きは芳しくなく1年で撤退しています。

3番目に挑戦したのは、大阪の越後屋産業(現ハグルマ)で1894(明治27)年に発売し、ようやく時代が追いついたのか成功し、その後は次々とソース販売に乗り出す企業が現れ定着していくのです。ですから、とんかつが20世紀の初めに完成し、広がっていくのは、ソースの普及も影響していたかもしれません。

■洋食から和食に変化したワケ

ところで皆さん、とんかつが洋食だと言われると違和感はありませんか? 現在、とんかつ店はのれんがかけられ、カウンター席などもある和風のしつらえが目立ちます。注文すると、ご飯を茶碗に入れ、味噌汁と漬けものがついた定食形式で出され、日本茶まで出てきます。でも、とんかつは洋食だったのです。

いつ頃和食のイメージになったのかと思って、調べてみました。池波正太郎は『むかしの味』(新潮文庫、1988年)で、とんかつが流行したのは関東大震災以後と書いています。専門店が出てきたのは、昭和初期頃。このあたりからどうも和食化が始まっています。とんかつ好きの小津安二郎の映画を見ると、1952(昭和27)年に撮られた『お茶漬の味』では、「カロリー軒」という名前の店に入っていくので、どうも洋食っぽい。昔は○○軒という名前の洋食屋がたくさんありました。

でも、遺作となった1962年公開の『秋刀魚の味』では、とんかつ屋の店内のシーンがあり、畳敷きの部屋で食べているので、和食化しています。ですので、高度経済成長期頃には、すっかり和食になっていたのではないかと思います。

■明治のレシピ本に書かれていた意外なカレーの具材

三大洋食の中で、比較的早く定着したと思われるのが、カレーです。

カレーライスは、1872(明治5)年に刊行された『西洋料理通』(仮名垣魯文、万笈閣)と『西洋料理指南』(敬学堂主人、雁金書屋)という日本で最初に西洋料理を紹介した2冊のレシピ本に載っていたことが知られています。

『西洋料理指南』では、ネギとニンニク、ショウガをバターで炒めてから、鶏、エビ、タイ、牡蠣、赤ガエル、カレー粉を入れて、煮込みます。今とは全然違いますよね。

市販のルウがない時代ですので、小麦粉とカレー粉でとろみをつけます。ルウが売られ始めるのは戦後です。カレー粉も、1905年に大阪の大和屋(現在のハチ食品)が考案するまでは、イギリスのC&B社のものしかありませんでした。

大和屋はもともと薬種問屋です。カレー粉の原料である、ターメリック、日本名はウコンなどのスパイスは、漢方の薬でもありました。ですから、材料を手に入れやすい薬種問屋がまず、国産のカレー粉を生み出したのです。

■明治末期にはカレーの基本形ができる

19世紀、鉄道敷設などの仕事でインド人移民が世界中に散らばった結果、カレーは世界中に広がりましたが、日本ではまず、イギリス経由で洋食として受け入れられたところに特徴があります。

インド人移民が本格派のカレー屋を開くのは戦後ですので、戦前のカレーは、インド人亡命家をかくまってレシピを教わった新宿中村屋以外は、西洋料理から発展した料理でした。

東京凮月堂では、1877年にフランス料理のレストラン営業を始めるのですが、最初のメニューの中にカレーを入れています。『神戸と洋食』(江弘毅、神戸新聞総合出版センター、2019年)によると、1870年創業の神戸のオリエンタルホテルでも、少なくとも1897(明治30)年には仔牛肉のカレーが名物メニューとして愛されていました。よく知られているように、軍隊などでもカレーは出されました。

カレーの定番食材が一通りそろったのは、明治末頃です。というのは、ニンジンもタマネギもジャガイモも皆「西洋野菜」として明治以降に普及した野菜だからです。赤い金時ニンジンなどの東洋系のモノは江戸時代に普及していますが、カレーで使うニンジンはオレンジの西洋ニンジンで、明治のモノは長細く香りも強かったそうです。

■「ラッキョウのお化け」と呼ばれた野菜

ジャガイモは一部の地域で江戸時代に定着した在来系の小さなモノがありますが、幕末に西洋から入った品種が、本格的に栽培されるようになったのは明治半ばでした。私たちがなじんでいる男爵イモは明治末、メークインは大正時代に導入されています。

定着に時間がかかったのが、タマネギです。1871年には札幌で、少し遅れて大阪南部の泉州地域で栽培が始まっていますが、『カレーライスの誕生』(小菅桂子、講談社、2002年)によると、当初は「ラッキョウのお化け」などと呼ばれて、受け入れてもらえなかったそうです。一般家庭に広まるのは大正時代頃でした。

というわけで、カレーの形が定まったのは大正時代ということがわかります。西洋野菜は、幕末から明治にかけて、先進的な農家が採り入れていきます。北海道のように西洋人の指導のもと、新しい野菜を栽培し始める場合もあります。

農家の蟹江一太郎が、軍隊時代の仲間から「これからは西洋野菜だ」とすすめられて栽培を始めたのが、カゴメ創業のきっかけでした。1899年からトマトやキャベツ、レタス、パセリ、白菜、タマネギなどの栽培を始めますが、トマトだけは売れませんでした。

『「食」を創造した男たち』(島野盛郎、ダイヤモンド社、1995年)によると、それは「酸っぱいような、甘いような、青臭い、なんとも言えない妙な味」と思われたからです。

■スパイス好きな大阪人

その4年後、得意先の西洋料理店の主人から、今のトマトピューレに当たるトマトソースがよく売れると聞き、つくり始めたところよく売れ、工場を建てて本格的に製造を始めたのです。

やがてトマトケチャップのほうがアメリカではよく売れる、と知りトマトケチャップも製造し始めます。ちなみにトマトケチャップを最初に売り出したのは横浜の清水屋で、1896年から売り始めています。

貿易港と外国人居留地がある横浜は、需要が多いことから西洋野菜の栽培が幕末から始まっています。

初代の駐日イギリス公使のオールコックは、植物の愛好家でもあり、庭で野菜を栽培させていたようです。日本人では、鶴見の畑仲次郎という農家が、1863(文久3)年にキャベツの栽培を始めています。

大和屋に続いて、昭和期に家庭で常備されるようになったエスビー食品のカレー粉が誕生するのは、1923(大正12)年。カレーが家庭料理として定着し始めます。

また、1924年に東京・神田で誕生したチェーン店「須田町食堂」、現在の「聚楽」でも、1929(昭和4)年に大阪梅田駅前に誕生した阪急百貨店の食堂でも、カレーは人気メニューでした。こうして、昭和初期にはカレーがブームになるのです。ウスターソースといい、カレー粉といい、どうも大阪はスパイス好きの風土があるようです。

■クリームコロッケとポテトコロッケどっちが先?

カレールウを大衆化させたのは大阪のハウス食品。最初のレトルトカレーも大阪の大塚食品。そして近年、大流行しているスパイスカレーも大阪が発祥です。

室町時代から続く薬種問屋街があったからでしょうか。あるいは商人の町として発展し、食の都でもあったことから、新しいモノ好きでおもしろがりの風土があるのかもしれません。

日本のカレーは、日本食として世界に知られるようになりました。もしかすると、ご飯にかけて食べられる丼形式の食べ方が、人気の要因なのかもしれません。

さて、コロッケです。コロッケは、ホワイトソースを使ったクリームコロッケとポテトコロッケのどちらが先に入ってきたのでしょうか。

『オムライスの秘密 メロンパンの謎』(澁川祐子、新潮文庫、2017年)によると、1894(明治27)年に戸田保吉が出版した『独習西洋料理法』(バックマスターなど著)、に、クリームコロッケのレシピが紹介されています。

しかし、家庭向けレシピでは、『女鑑』1895年11月5日号にジャガイモのコロッケが紹介された後、12月5日号で「仏蘭西コロッケ」という名称で、クリームコロッケが紹介されています。

今も銀座に店を構える「資生堂パーラー」が西洋料理のレストランになったのは、1928(昭和3)年です。当初はやはりカレーの人気が高かったようです。そこへ1931年に「ミートクロケット」というメニューが加わります。『東京・銀座 私の資生堂パーラー物語』(菊川武幸、講談社、2002年)によるとそれは、のちに総料理長になる高石鍈之介が考案した料理でした。

■庶民には手が出せない

高石は、当時西洋料理店として有名だった三田の「東洋軒」にいた1921年、赤坂離宮で開かれた皇太子、のちの昭和天皇が渡欧する歓送午餐会で出されたフォアグラのクリームコロッケに感動した経験があったのです。高石はこのとき、庶民が食べ慣れたコロッケと全然違うことに驚いています。

メニュー提案の際も、レストランでコロッケを出すことに難色を示した重役がいたそうです。それは、この頃すでにジャガイモのコロッケがポピュラーになっていたからです。

『にっぽん洋食物語大全』(小菅桂子、ちくま文庫、2017年)によれば、ジャガイモのコロッケを人気にしたのは、庶民が通える店でした。現存する店では、大正時代に開業した、横浜市鶴見の洋風揚げもの店「改良軒」や、1927年に東銀座で開業した「チョウシ屋」があります。

チョウシ屋の創業者、阿部清六は、その前は「長楽軒」という洋食店で働いていて、クリームコロッケを出していたそうです。しかし、庶民には手が出ない。そこで、ホワイトソースをジャガイモに替えて売り出し、人気になりました。コロッケなら残った肉やラードを使える、と全国の肉屋に広がっていったのが、現在も親しまれる肉屋のコロッケです。

■コロッケ伝来の謎

実はコロッケがどのように日本に入ってきたかは、はっきりしていません。

日本エスコフィエ協会のウェブサイトによれば、クリームコロッケについては、日本の西洋料理のルーツをつくったといえるフランスの有名シェフ、エスコフィエのレシピにあるそうです。

オーギュスト・エスコフィエは、19世紀後半から20世紀にかけて活躍し、フランス料理とその厨房を、近代化したことで知られるフランス料理の巨人です。これまで3度もテレビドラマ化されている『天皇の料理番』(杉森久英、集英社文庫、1982年)で有名になった、秋山徳蔵が宮内省に呼ばれたきっかけは、エスコフィエが指揮するホテルリッツの厨房でも働いたことでした。

一方で、ポテトコロッケは、ヨーロッパ各国にあります。ポルトガルやイギリスには、ジャガイモと魚などを使ったコロッケがあります。日本の西洋料理界を支える料理人を輩出した日本郵船の定期航路の厨房には、イギリス人も多かったので、彼らを経由してジャガイモのコロッケが伝わった可能性もあります。

そして、チョウシ屋の阿部の発想がオリジナルだったとすれば、思いつきでジャガイモを入れる発想もあり得ます。レシピは必ずしも誰かから学んで覚えるだけでなく、自分が思いついた新しい料理を誰かが始めることはよくあります。プロの料理人は日々レシピを考案し、メニューに載せていますし、家庭で台所を担う人たちも、思いつきでつくってみることはあります。

コロッケは、大正時代から流行していました。流行ぶりを象徴するのが、1917(大正6)年に東京の帝国劇場で上演された喜劇『ドッチャダンネ』で歌われたのち、浅草オペラの『カフェーの夜』で使われてヒットした「コロッケの唄」。新婚の妻が毎日コロッケばかりつくるので参った、という歌詞です。

こうして三大洋食は、昭和初期にブームになります。外食やテイクアウトの総菜だけで

なく、家庭でも三大洋食は採り入れられていました。

----------

生活史研究家

1968年生まれ。兵庫県出身。くらし文化研究所主宰。食のトレンドと生活史、ジェンダー、写真などのジャンルで執筆。著書に『母と娘はなぜ対立するのか』『昭和育ちのおいしい記憶』『昭和の洋食 平成のカフェ飯』『「和食」って何?』(以上、筑摩書房)、『小林カツ代と栗原はるみ』『料理は女の義務ですか』(以上、新潮社)、『パクチーとアジア飯』(中央公論新社)、『なぜ日本のフランスパンは世界一になったのか』(NHK出版)、『平成・令和食ブーム総ざらい』(集英社インターナショナル)、『料理に対する「ねばならない」を捨てたら、うつの自分を受け入れられた。』(幻冬舎)などがある。

----------

(生活史研究家 阿古 真理)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

ダイエット中の人・血糖値の高い人に 米粉とみりんのスイーツと料理

美容最新ニュース / 2024年5月15日 10時45分

-

累計10,000食を突破【好評につき延長決定】

PR TIMES / 2024年5月14日 16時15分

-

全レシピ砂糖不使用、グルテンフリー。日本のどの家庭にもある伝統の発酵食品みりんで、体と心にやさしい甘さとおいしさを実現。『わたしに優しい 米粉とみりんのお菓子と料理』5月11日発売!

PR TIMES / 2024年5月10日 12時15分

-

【こどもの日】のお祝いレシピ17選〜ハンバーグやお寿司、柏餅など子どもが喜ぶレシピが集結!

Woman.excite / 2024年5月4日 6時0分

-

【今日の献立】2024年4月27日(土)「ナスのミートカレーグラタン」

Woman.excite / 2024年4月28日 0時0分

ランキング

-

1「育休1年+時短勤務で昇進もしたい」は正気の沙汰ではない…「子持ち様VS非子持ち様」の対立が起きる根本原因

プレジデントオンライン / 2024年5月18日 6時15分

-

2消えゆく「回転レストラン」…80年代には全国50店→再開発・老朽化で数店舗に

読売新聞 / 2024年5月18日 15時0分

-

3「株価暴落」引き起こしてしまう意外な"きっかけ" 金融危機のきっかけとなった市場急落のケース

東洋経済オンライン / 2024年5月18日 8時40分

-

4血圧・血糖値・コレステロール値…良くない結果に肩を落とすも「健診の数値は気にしなくていい」ってどういうこと?【有名医師が助言】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年5月18日 10時0分

-

5庶民は買えない!?マンション高騰は続くのか? 今後のインフレで日本の不動産はどうなるのか

東洋経済オンライン / 2024年5月17日 19時30分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください