「外国人を起用してまで勝ちたいのか」心無いバッシングに当時のラグビー日本代表が考えていたこと

プレジデントオンライン / 2023年9月11日 17時15分

■20年前は「外国人を使ってまで勝ちたいか」と叩かれた

――2019年のラグビーW杯日本大会では、国籍を問わない代表チームのあり方が注目を集めました。今大会も7カ国にルーツを持つ16人の選手が日本代表として戦います(註)。平尾さんが出場した1999年の第4回W杯ではキャプテンのアンドリュー・マコーミック(ニュージーランド出身)を含めて、当時としては史上最多の6人の海外出身選手が選出されましたね。

あのときはマスコミからのバッシングが激しかったんです。外国人選手をたくさん起用してでも勝ちたいのか、と。

ぼくの周囲でも「外国人がたくさんいる日本代表ってなんなの?」と疑問を口にする人は多かった。肩入れしにくいと話す人もいました。

しかも、その前の95年W杯で、オールブラックス(ニュージーランド代表)として出場したジェイミー(現在の日本代表でヘッドコーチをつとめるジェイミー・ジョセフ)や(グレアム・)バショップも日本代表に選ばれました。

勝利を期待されたW杯本戦で日本はサモア、ウェールズ、アルゼンチンに3連敗を喫してしまった。もしも勝てていたら違う反応があったのかもしれませんが、もともとのバッシングに拍車をかける結果になってしまいました。

ただぼくにとってはマスコミや世間のバッシングが不思議でした。「メディアは何を言っているの? ラグビーはそういうスポーツなんだから当たり前のことでしょ」と。

(註)国際統括団体「ワールドラグビー」は、選手が代表資格を得る要件として、以下の4つを定めている。

①当該国で出生している。

②両親、祖父母の1人が当該国で出生している。

③プレーする直前の5年間、継続して当該国に居住している。

④プレーするまでに通算10年間当該国に滞在していた。

■外国人選手からさまざまな刺激を受けた

――日本のマスコミだけではなく、海外メディアも、元オールブラックスを起用した日本代表を当時の愛称「チェリーブロッサムズ」をもじって「チェリーブラックス」と揶揄しました。チームの一員として平尾さんは外国人選手の存在をどのように受け止めていましたか?

ぼくはW杯の前年に代表に呼ばれました。まさか自分でも選ばれるとは思っていなくて初めての練習では「すげー! あのバショップがいる」と驚いたほどでした。ですが、日本代表は、日本でプレーする選手のなかから、最も実力がある30人が選ばれるわけです。外国人選手だから、日本人選手だから、という意識はまったくなかった。

日本代表の先輩たちも外国人選手とチームメイトとして自然に付き合っていた。オフも外国人同士だけでつるむわけではなく、日本人選手と外国人選手が一緒にご飯を食べに行っていました。同じナンバーエイトだったジェイミーと(伊藤)剛臣さんがよく一緒にいたのを覚えています。

ぼくはパット(フィジー出身のパティリアイ・ツイドラキ)と同部屋でした。彼は引退して帰国したら、中古車の輸入会社を設立しようと考えていた。練習が終わって部屋に戻るとすぐに経理や経営の勉強を始めるんです。ラグビーに打ち込んできたぼくにとって、パットの生き方、考え方がとても刺激になりました。

■「殺される」と感じるほど真剣に練習に打ち込んだジェイミー

もちろんグラウンドでも外国人選手にはたくさんの刺激を受けた。

忘れられないのは、W杯初戦のサモアとの試合前に行われた練習中のジェイミーの姿勢です。いつもお茶目でいたずら好きのジェイミーの雰囲気ががらりと変わった。フルコンタクトの練習だったのですが、あまりの激しさにぶつかられた瞬間に、殺されると感じたほどです。そのときのジェイミーの真剣な目はいまもはっきりと覚えています。

世界のトッププレーヤーだったジェイミーやバショップが勝負に賭ける思い……。2人の気迫がチームに伝播していくのを実感しました。ふたりに感化された元木(由記雄)さんや薫田(真広)さんたちは、頭のネジが飛んでしまったような激しさで、練習に臨んでいました。世界のレベルを知る外国人選手たちがチームの雰囲気を変えました。彼らと同じチームでプレーできることを、誇りに思いましたね。

■切羽詰まったぶつかり合いに肌の色や国籍は関係ない

――試合に賭ける思いは、いくら説明されても言葉では伝えられないものなのでしょうね。

一緒にプレーしてぶつかり合うからこそ、伝わるものだと思います。そんな経験をしたからこそ、ラグビーっていいスポーツだなと心から感じるようになりました。でも現役時代はラグビーという競技について、客観的に考える余裕はあまりなかったんです。

引退後にスポーツについて研究しはじめて、ラグビーの魅力を再認識しました。ラグビーは15人がまるで1つの身体のように動く。そのためには10のポジションに別れた15人がそれぞれの役割を果たさなければなりません。

バックスのウィングやフルバックだったぼくからすると、スクラムを組むフォワードは異なるスポーツだと感じるくらい求められる能力が違います。

最前列でスクラムを支えるフロントローの選手たちの体重は120キロを優に越えますし、ラインアウトなどで空中戦の要となるロックの選手は2メートル近い身長がある。かと思えば、スクラムハーフは世界レベルでも160センチほどの小柄な選手が少なくない。それほどポジションごと特徴があり、役割がはっきり決まっているのです。

つまり15人ひとりひとりが、与えられた役割を果たさなければ、チームとして機能しない。外国人選手が多いという以前に、ラグビーというスポーツには多様性が組み込まれていると言えます。

加えてラグビーには格闘技の要素が含まれています。切羽詰まったぶつかり合いのなかで、肌の色や国籍は関係なかった。外国人であろうが、日本人であろうが、ともに戦う仲間であり、味方なんです。

■外国人選手は決して「助っ人」ではない

――なるほど。野球でもサッカーでも外国人選手というと「助っ人」という枕詞がつきがちですが、ラグビーでは「助っ人」外国人という言葉はあまり耳にしない理由がわかった気がします。

ラグビーは15人対15人という大人数で行うスポーツでしょう。レベルが上がれば上がるほど1人、2人強い選手が入ったとしても勝てません。

大学や高校で留学生を使って強化を図るチームに対して「ズルい」という声は確かに耳にします。でも大概は外野の声なんですよ。フィールドに立つ選手から「ズルい」という話は聞いたことがない。

だってそうでしょう。ルールに則って出場している留学生に対して「ズルい」と言っても始まらない。対戦したら勝たなければいけないわけですから。どうやって止めるかを考えなければならない。

それ以前にラグビー選手として、最もダサいのは怖じ気づいてタックルに行けなかったり、腰が引けたりすること。ビビったと思われるのが、一番恥ずかしい。ぼく自身の経験を振り返っても「ズルい」と感じたことはなかったですね。対戦した留学生を「怖い」と思ったことはありましたが(苦笑)。

■「ズルい」と感じていたのは外野だけ

――そう考えると平尾さんが出場した99年のW杯で、オールブラックスだったジェイミーやバショップを起用した日本代表に、外野が「ズルい」と感じたのかもしれませんね。

そうした外国人選手への眼差しが変わったのは、2015年W杯の五郎丸(歩)選手のツイートでしょうね。南アフリカからの歴史的な勝利のあと、五郎丸選手がこんな投稿をしました。

そのあたりから潮目が変わった。その後、19年のW杯日本大会で日本代表の躍進に日本中が熱狂しました。たくさんの人たちが、ラグビーが内包する多様性という魅力を知るきっかけになったと感じるのです。

■バラバラのまま認め合うほうが面白い

――ただ19年W杯でも、当初は以前と同じように外国人が多すぎて応援する気にならないという声もありました。でも日本代表が勝ちはじめるとがらりと変わって賞賛の声があふれた。気になったのは、海外出身選手に対して「日本人よりも日本人らしい。大和魂を持った本当の日本人だ」と日本人と同化させるような言説を耳にしたことです。

わかる気がします。たぶん日本人らしいという型にはめたほうが楽だからでしょうね。オリンピックなどは国籍主義だから、日本人として日本人を応援する。そのほうが理解しやすいのでしょう。

ぼくとしては、ルーツも言語も文化も考え方も違うバラバラのまま互いに認め合うほうが面白いと思うんですけどね。ラグビーは国籍主義ではなく、協会主義(選手が所属するラグビー協会)です。そこが、ラグビーの魅力のひとつであり、ほかのスポーツとの違いです。

トンガには日本代表に憧れる若者が大勢いるそうです。ラグビーがもっと普及すれば、アフリカなどの貧困にあえぐ国の子どもがラグビーに取り組んで、日本代表に憧れるかもしれない。ラグビーが彼らの夢になり得る可能性がある。その意味でも協会主義というあり方は大切にしていく必要があると思うのです。

----------

ノンフィクションライター

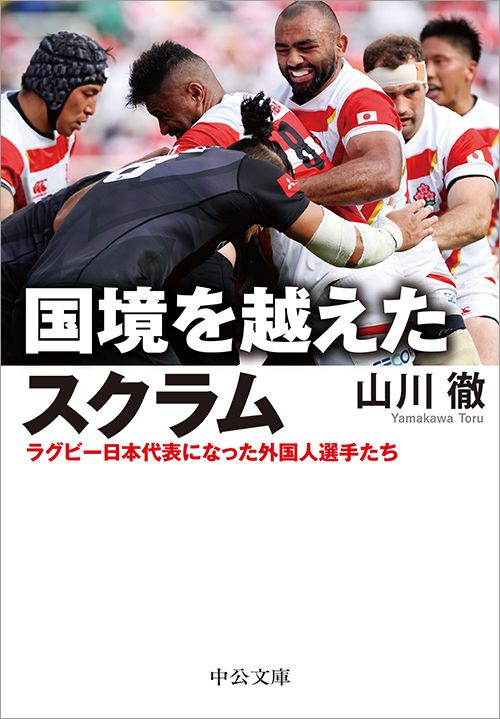

1977年、山形県生まれ。東北学院大学法学部法律学科卒業後、國學院大学二部文学部史学科に編入。大学在学中からフリーライターとして活動。著書に『カルピスをつくった男 三島海雲』(小学館)、『それでも彼女は生きていく 3・11をきっかけにAV女優となった7人の女の子』(双葉社)などがある。『国境を越えたスクラム ラグビー日本代表になった外国人選手たち』(中央公論新社)で第30回ミズノスポーツライター賞最優秀賞を受賞。Twitter:@toru52521

----------

----------

神戸親和大教授

1975年、大阪府生まれ。専門はスポーツ教育学、身体論。元ラグビー日本代表。現在は、京都新聞、みんなのミシマガジンにてコラムを連載し、WOWOWで欧州6カ国対抗(シックス・ネーションズ)の解説者を務める。著書・監修に『合気道とラグビーを貫くもの』(朝日新書)、『ぼくらの身体修行論』(朝日文庫)、『近くて遠いこの身体』(ミシマ社)、『たのしいうんどう』(朝日新聞出版)、『脱・筋トレ思考』(ミシマ社)がある。

----------

(ノンフィクションライター 山川 徹、神戸親和大教授 平尾 剛)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

BL東京、モウンガ&フリゼルに求めた「W杯後、10日以内に来日」 世界的スターの献身、若手の成長実った14季ぶりV…記者コラム

スポーツ報知 / 2024年5月30日 8時18分

-

自分の母国を「ワタシ、コロシマス」 日本ラグビーに忠誠心を捧げ…33歳で急逝した父を追う決断

THE ANSWER / 2024年5月27日 14時3分

-

だから日本人の成長は止まるんだ…ユニクロ社長×ラグビー日本代表監督「世界一目指すなら自分をぶっ壊せ」

プレジデントオンライン / 2024年5月27日 8時15分

-

引退・堀江翔太に悔いなし「生まれ変わってもラグビーしません」 痛恨トライ取り消しで準V「最後の最後に運がついてこなかった」

THE ANSWER / 2024年5月26日 17時18分

-

「エディーさんも変わっている部分はあると思いたい」堀江翔太とリーチ マイケルが語る、新生ラグビー日本代表に抱く期待

REAL SPORTS / 2024年5月15日 2時42分

ランキング

-

1パン祭りならぬパン地獄…医師が警鐘「パンを食べると脳の神経伝達物質を阻害、記憶曖昧・情緒不安定化」

プレジデントオンライン / 2024年6月2日 8時15分

-

2医学部に合格したのに、医師にすらなれずに退学…「頭がいいから医学部受験」を疑わなかった親子の末路

プレジデントオンライン / 2024年6月2日 9時15分

-

3「餃子の王将」この2年で4度目の値上げを発表。それでもお客が離れない“2つの理由”

女子SPA! / 2024年6月1日 8時46分

-

4ダンプカーの車体にある「謎の文字と番号」の正体は? 「足立 営 12345」は何を意味しているのか 実は「経済成長」と深い歴史があった!?

くるまのニュース / 2024年6月1日 20時10分

-

5月19万円の年金で貯蓄3000万円でも「贅沢はできない」67歳男性が語る年金暮らしのリアル

オールアバウト / 2024年6月1日 22時20分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください