なぜ日本人は「腰・肩・膝の痛み」で病院に行かないのか…「先生が話を聞いてくれない」とこぼす人が多いワケ

プレジデントオンライン / 2023年10月7日 9時15分

※本稿は、オズマピーアール、榑林佐和子、林直樹『世の中の最適解を共に考える 「問い」を立てる力』(ディスカヴァー ビジネスパブリッシング)の一部を再編集したものです。

■目に見えないからこそ見過ごされやすい

本稿でご紹介する「痛みのオノマトペ開発」は、言葉の力で医療コミュニケーションの課題に挑んだプロジェクトです。言語や医療の専門家に協力を得て、痛みを表現するオノマトペと疾患との相関を導き出し、医療の現場で活用できるようにしたところがポイントとなっています。

プロジェクトの全貌と社会デザイン発想による考え方について見ていきましょう。

多くの人が悩みつつも放置している、慢性的な神経の痛み。この痛みは外傷のように目に見えるわけではないため、症状があっても見過ごされやすいのが特徴です。そんな症状のある人の医療機関への受診を促進すると共に、患者さんを医師がスムーズに受け入れられるようにしたい――そのための社会環境づくりについて、製薬会社と共に取り組みを進めました。

この製薬会社は神経の痛みの治療薬を開発し、世界中で提供しています。一方でこの病を取り巻く課題として、患者数が非常に多いにもかかわらず、実際に医療機関を受診する人が少ないという状況があります。

■「痛みは我慢する」日本人が74.3%

日本国内でも慢性の痛みを抱える人は、約2700万人いると言われており、2009年に行われた厚生労働省による「慢性の痛みに関する検討会」でも深刻な社会課題として取り上げられました。慢性の痛みはQOL(Quality of Life=生活の質)を著しく低下させたり、就労の損失を招いたりすることから、社会的な損失が大きいと指摘されています。

特に日本では痛みを我慢することが美徳とされる傾向があり、慢性的な痛みを持っていても医療機関を受診しない人が多くいます。2012年に実施した、慢性疼痛患者を対象とする調査では、「痛みは我慢する」(74.3%)、「病院に行くほどでもない」(31.2%)という結果が出ました。多くの人はマッサージを受けたり、市販薬を服用したりするものの、なかなか医療機関を受診しないことがわかったのです。

慢性的な痛みを抱える人たちの適切な治療を促すにはどうすればいいか。私たちは、医療機関を受診しない理由について考えました。

■痛みが医師にちゃんと伝わっていない

同調査によると、「治療に不満がある」(45.7%)、「病院の変更経験あり」(65.4%)と答えた人が目立ちました。治療に不満があって病院を転々としている人や、途中で治療を止めてしまう人も多くいらっしゃいました。実際に直接話を伺った人たちからも、「痛みを伝えて対処してもらっても、あまり症状が改善しなかった」「医師に症状を話しても、あまり伝わらなかった」という声が上がりました。

つまり、患者さんの見えない痛みが上手に医師に伝わらず、適切な治療を受ける機会を逃してあきらめてしまうケースが多いのではないか――。私たちは、この点に注目したのです。

痛みには、大きく分けて2つの種類があります。

1つは、骨折や切り傷、火傷などによって組織が傷ついて生じる炎症の痛みで、「侵害受容性疼痛」と呼ばれるもの。もう1つは、何らかの原因によって感覚神経が傷害されて生じる痛みで「神経障害性疼痛」というものです。

後者の痛みは、傷のように外から見えないので、「年をとったら関節痛があっても仕方がない」「なんとなく痛むが、怪我ではないし、治療するものでもないだろう」などと思われてしまい、患者さん自身が病気と認識しないケースが少なくありません。

■問題解決のために「問い」を立ててみる

このようなケースを含め、神経の痛みの可能性がある人は、日本国内で慢性の痛みを抱える人のうち4人に1人いるという調査結果があります(2012年わが国における慢性疼痛および神経障害性疼痛に関する大規模調査より)。つまり、この疾患の可能性がある人は国内におよそ660万人以上いることになるのです。

神経の痛みという悩みを抱えているにもかかわらず、治療をあきらめてしまっている人たちがたくさんいる。そのような方々に医療機関を受診し適切な治療を受けられるようにするにはどうすればいいのか。ここが課題であると考えました。

ここで社会デザイン発想によって、「問い」を立ててみましょう。

問いを立てるには、次のようなプロセスを踏みます。

・ひとりの声にも耳を傾ける

・企業が持つ力や意思を確認する

・未来を想定する

これら4つの要素から真に取り組むべき「キザシ・課題=問い」を発見していきます。

さっそく、このプロジェクトにおける問いを考えていきましょう。

■患者と医師の間に「共通の言語」がない

①社会の潮流として、患者さん中心の医療にシフトしていく中で、インフォームドコンセント(医師や看護師が病状や治療について十分な説明をして、患者さんが納得したうえで医療行為に合意すること)が重視されるようになった。医師による説明と患者さんの納得が不可欠だという意識が、社会全体で高まっていた。

②ひとりの声とは、患者さんの声のこと。慢性的な痛みを持つ人の多くは、「この痛みは医師にわかってもらえないだろう」「病院で診察してもらっても、本当に治るのだろうか」と治療をあきらめてしまっている。

③製薬会社は神経の痛みに関する治療薬を提供する企業の使命として、慢性的な痛みに悩む患者さんたちのQOL向上に寄与したいと考えていた。そのための社会環境づくりを強く望んでいた。

④そうした中で望まれる未来とは、慢性的な痛みを持つ患者さんたちが医療機関を受診し、医師とスムーズにコミュニケーションをとってもらうことである。

これらの状況を踏まえたうえで、真の課題(=問い)とは何でしょうか。

私たちは、患者さんと医師の間に痛みを伝える共通の言語がないことだと考えました。それは、適正な診断を妨げたり、治療におけるゴールの共有が阻害されたりすることにつながっています。

問いを立てたら、この問いに対する「答え」すなわち新しい「あたりまえ」と、それを世の中に浸透させるコアアイディアである「最適解」を探ります。何に着目し、どのようにそれらを導いたのかを、次の項目で詳しくお話ししていきます。

■「10段階にしたらどのくらいですか?」と聞かれても…

神経の痛みは、けがによる痛みと違って目に見えないため、医師の対応は診察や問診が中心となります。必ずしもレントゲンを撮るわけではなく、患者さんが医師に症状を訴え、その内容をもとに診断されます。

患者さんが言葉で症状を伝えるということは、発する言葉によって医師側の判断に影響を与える可能性もある。となると、患者さんと医師が共有できる痛みの言語がないのではないだろうか。私たちは、ここが問題の本質だと考えました。

筆者自身も昔、突然おなかに鋭い痛みが走って動けなくなったことがあり、病院に電話をしたとき、今の症状をうまく伝えられなかった経験があります。電話口で「痛みを10段階にしたら、今はどのくらいですか?」と聞かれ、うまく答えられなかったのです。痛くて痛くて転がり回っているときに、ようやく「7くらい」と答えたのですが、こちらの切迫度と病院側の受け取り方の間に温度差を感じ、痛みをわかってもらえない辛さを実感しました。

症状を言葉で正確に伝えることは、非常に難しい。もし、皆さんが何らかの痛みを感じていて、家族にその症状を伝えようとするとしたら、どのように表現しますか?

■「ビリビリ」「チクチク」のほうが共有しやすい

「電気が走るような痛み」「針で刺されるような痛み」という比喩表現のほか、「ビリビリする痛みがある」「胸のあたりがチクチクする」などと伝えるのではないでしょうか。このように物事の状態や動きを表す擬態語(ビリビリ、チクチクなど)や、音を言葉で表した擬音語(ドカン、ガシャンなど)を総称して「オノマトペ」と言います。

なぜ痛みを伝えるときにオノマトペが使われるのかというと、単純に伝えやすいからです。特に日本人同士の場合、「共通認識としてわかってもらえる」と感じている人がたくさんいます。

また私たちは、何となく痛みの種類によって無意識にオノマトペを使い分けています。特に見えない感覚を共有する場合、聞き手である医師は、相手が無意識に表現する言葉から症状を把握しなければなりません。この「痛みの種類によってオノマトペを使い分ける」というあたりに、コミュニケーションの課題を解決するヒントがあるのでは? と着目しました。ここが、今回のプロジェクトの発端です。

■「痛みのオノマトペ」を医療現場で広めるために

では、社会デザイン発想から「提唱」を考えてみます。提唱とは、企業と社会の多数がともに目指す理想の社会、新しい「あたりまえ」です。先ほど立てた問いに対する「答え」に当たるものです。ここを構想したうえで、新しい「あたりまえ」を社会に浸透させていくための仕組みをデザインします。

理想の社会(=答え)は、慢性的な痛みを持つ患者さんが、医師と上手にコミュニケーションをとることができ、適切な治療を受けられる社会です。

この答えを浸透させるには、患者さんと医師がコミュニケーションをとる中でどこに行き違いがあるのか、伝わりにくいところがあるのかを明確にしなければなりません。そのうえで、両者における「共通言語」を提示することが必要です。私たちは、患者さんと医師の共通言語として、痛みを表現する「オノマトペ」が最適解のヒントになるのではないかと考えました。

では、この「痛みのオノマトペ」を、実際の医療現場で活用できるようにするためには、どうすればいいのでしょうか。

私たちは最初に、このプロジェクトの座組みを考え、「医療」と「言語」という異分野の専門家たちに協力を仰ぎました。

患者さんと医師のコミュニケーションにおいて、オノマトペによる痛みの表現を活用することは可能なのか。可能である場合、医療現場のコミュニケーションをスムーズにするために、どういった活用方法が有効なのか。医療と言語の可能性を見い出すために、専門家とともに調査や研究に着手する必要があると考えたのです。

■疼痛治療、コミュニケーション、言語の専門家がタッグ

そこで私たちは、協力していただく専門家を探し始めました。当然ながら医療領域と言語領域にはさまざまな研究があります。私たちは約7000の論文や文献を徹底的にリサーチしました。

そして医療領域からは、疼痛治療の第一人者である医師、医療コミュニケーションの研究者、言語領域では、国内随一の言語研究所である大学共同利用機関法人人間文化研究機構の国立国語研究所に協力していただくことになりました。

言語領域を専門とする国立国語研究所は、今まで民間と組んでプロジェクトを立ち上げたことはなかったそうです。「巻込」のポイントとなったのは、「大義」でした。多くのステークホルダーとの共創につなげるために、どういった大義や未来を掲げるか。ここを明確にすることが、ステークホルダーを巻き込む段階で重要となります。

私たちは、「疼痛を抱えているものの、医療機関を受診せず苦しみ続けている患者さんをサポートしたい」と、プロジェクトの意義について国立国語研究所に丁寧にお伝えしたところ、「協働しましょう」というお返事をいただきました。こうして、同研究所からは2名の言語専門家が参画してくださることになりました。

■産学共同の「オノマトペラボ」が発足

そのうち1名は、病院の言葉をわかりやすくする研究をしている先生です。例えば、「寛解」「誤嚥(ごえん)」「浸潤」などのわかりにくい言葉や、「潰瘍」「頓服」「炎症」などの意味が曖昧な言葉などを患者さんにスムーズに伝えるためにはどうすればいいかを追求しています。

もう1名は、方言オノマトペと震災医療を研究している先生です。東日本大震災では、患者さんと医療関係者との意思疎通が難しかったことが問題となりました。震災時に起こった医療における問題点を調査し、医療コミュニケーションで必要となる言語の整理と活用方法を研究しています。同時に、方言の保存保護活動も行っています。

さらにオノマトペ研究の第一人者である国語学の先生にも声をかけました。日本語の歴史や意味の変化のほか、オノマトペの仕組みを研究している先生です。

こうして医療領域からは2名、言語領域からは3名の専門家(所属は当時)に参画していただくことになり、産学共同プロジェクト「オノマトペラボ」が発足しました。

■仲間を巻き込むために「大義」を共有する

このプロセスは、社会デザイン発想における「巻込」の段階です。改めてポイントを整理します。

巻込とは、当事者の声を起点に、ともに世の中に問いかける仲間を見つけ、賛同の輪を次々と広げる仕組みです。ここでの仲間とは、オノマトペラボに参加していただいた医療と言語の専門家の先生方です。疼痛治療の権威、医療コミュニケーションの専門家、医療用語の専門家、オノマトペの研究者にご協力をいただきました。

ここで重要となるのが、「大義」です。専門家の先生にも共感していただけるゴールを提示しなければ、協力は望めません。そこで私たちは、「慢性的な見えない痛みを持つ患者さんと医師のコミュニケーションが円滑に行われるようになれば、患者さんの適切な治療につなげることができる」という共通のゴール、すなわち大義を提示しました。

専門家の皆さんは快諾してくださり、オノマトペラボが発足しました。ここでようやく私たちは、「痛みのオノマトペ」研究のスタートラインに着いたのです。

■どの疾患にも一番使われているのは「ズキズキ」

オノマトペラボでは、医療と言語の可能性を追求する調査や研究を行いました。

日本語には、およそ2万から3万のオノマトペが存在すると言われています。その中で、よく使われるオノマトペは約1390語。さらにそこから痛みを表現するオノマトペを徹底的に抽出する作業から始めました。

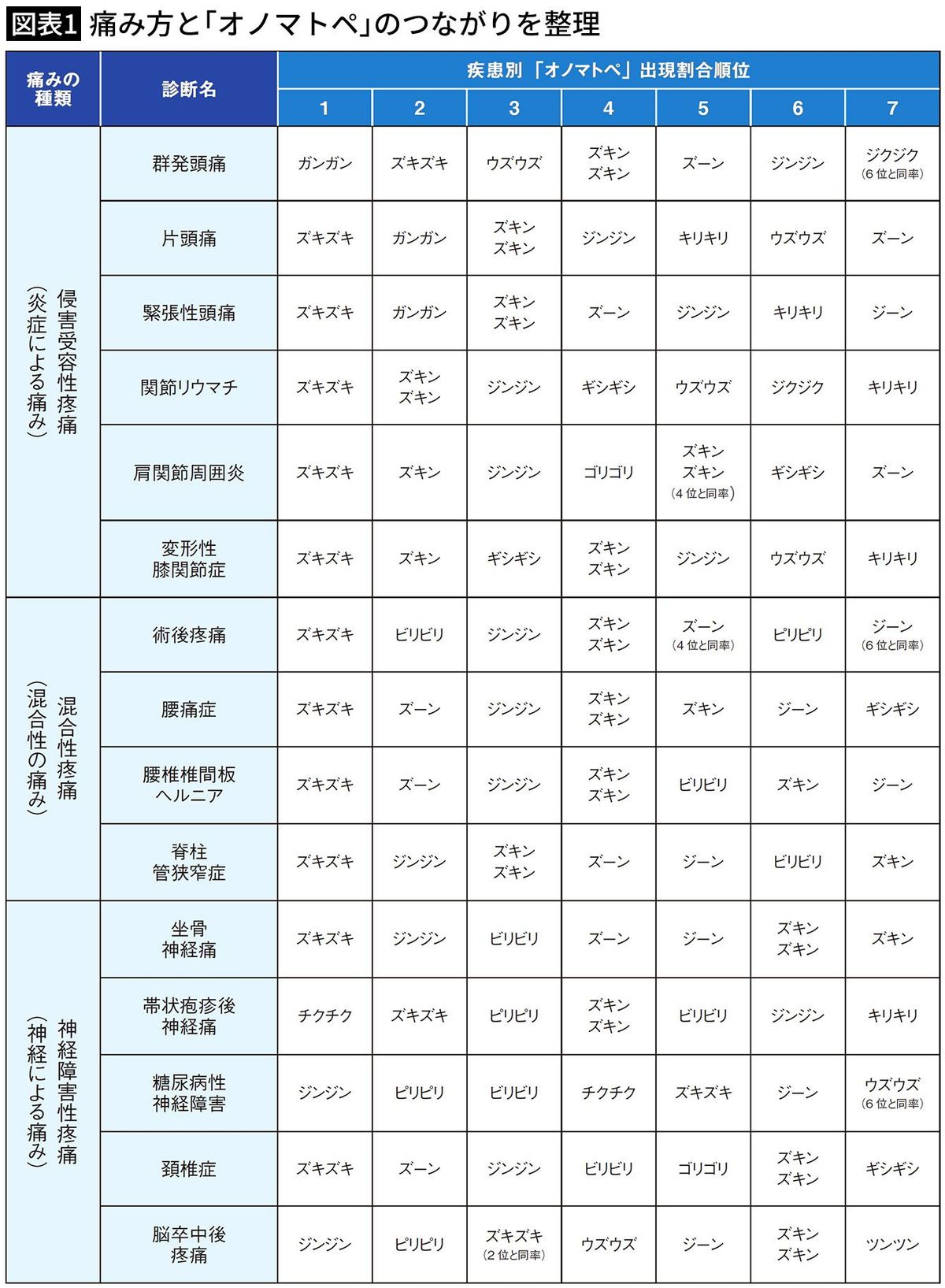

痛みのオノマトペを抽出したら、実際に痛みを持つ人がどのようにオノマトペで表現しているかを調査し、オノマトペと疾患のつながりを分析します。神経の痛みを持つ患者さん8183人に対して、「今感じている痛みを、オノマトペで表現してください」とアンケートをとったのです。このデータを、医療領域と言語領域の先生に監修していただきながら整理すると、図表1のようになりました。

痛みの種類と疾患ごとに、痛みのオノマトペの出現割合順位をまとめました。例えば群発頭痛の場合、最も使われる痛みのオノマトペは、「ガンガン」、2番目は「ズキズキ」、3番目は「ウズウズ」となりました。帯状疱疹後神経痛は、1番目に「チクチク」、2番目に「ズキズキ」、3番目に「ピリピリ」。

■痛みの認知率は27.1%→84.4%まで上昇

つまり、「頭がガンガンする」「頭がズキズキと痛む」と言う患者さんがいたら群発頭痛、「右胸がチクチクする」「左の背中がズキズキ痛む」と言う患者さんは帯状疱疹後神経痛である可能性を示したのです。

このように疾患と痛みのオノマトペとの相関がわかると、痛みのオノマトペが見えない病気を診察する助けになります。患者さんと医師のコミュニケーションがスムーズになり、神経の痛みの治療がより適切なものになる可能性が高まるのです。ここが私たちの1つの到達点でした。

私たちの一連の取り組みは、社会からどのような反応が得られたのでしょうか。

まず、「炎症による痛み『侵害受容性疼痛』と、感覚神経による痛み『神経障害性疼痛』の2種類の痛みがある」という認知が大幅に上がりました。神経性の痛みの認知率は、活動開始時は27.1%だったのが、1年後には84.4%まで上昇したのです(2012年「長く続く痛みに関する意識調査」、2013年「慢性疼痛に対する患者と医師の意識比較調査」より)。

最終的には、神経の痛みで受診する患者さんの数も、活動開始時には26万人だったのが、1年後には年間195万人まで増加しました(2012年「長く続く痛みに関する意識調査」、2013年「慢性疼痛に対する患者と医師の意識比較調査」より)。

■医療分野でもオノマトペ研究が進むように

さらに、見えない痛みを持つ人たちに向けてアンケート調査(2013年「慢性疼痛に対する患者と医師の意識比較調査」)を実施したところ、次のようなことがわかりました。

以前は、「医師や看護師に痛みをうまく説明できなかった」と回答していた人が74.7%いました。それが1年後には、医師に痛みを伝えるときにオノマトペを使う人は82.8%、それによって医師や看護師に痛みが伝わったと実感した人は80.7%となり、オノマトペが患者さんと医師のコミュニケーションに役立っている様子がわかりました。

最後に社会デザイン発想の「喚起」をまとめます。喚起とは、新しい「あたりまえ」が社会の多くの人たちから共感されるかを問うために、社会に議論を起こすことです。

新しい「あたりまえ」とは、痛みのオノマトペが世の中に浸透し、慢性的な痛みを持つ患者さんと医師のコミュニケーションがスムーズに行われるようになることでした。今、痛みのオノマトペが医療現場で理解されるようになり、医療コミュニケーションに役立てられています。

さらには、医療の専門家たちの間でオノマトペ研究が独自に進められるようになりました。国立国語研究所が論文にしたり、日本皮膚科学会の医師たちが帯状疱疹の症状を伝えるためのオノマトペ研究を始めたりするなど、議論が自発的に深まっています。東北にある大学の医学部でも、医療コミュニケーションの一環としてオノマトペの講義が導入されました。

■的確に問いを立て、社会課題を解決する

こうして痛みのオノマトペは、着実に世の中に浸透していきました。これからも患者さんと医師のコミュニケーションがますますスムーズになり、痛みに苦しむ患者さんが1人でも減っていくことを望んでいます。

このように私たちは、見えない痛みというなかなか言語化しにくい感覚をどのように共有するかという課題に対して、患者さんと医師が同じ感覚で理解しやすい「オノマトペ」が有効なのではないかと注目しました。そこで医療と言語の専門家に協力してもらうことで、実際にオノマトペで痛みの種類がわかるという事実を顕在化させました。さらにアカデミックにも証明したことで、医療現場で活用できる手応えを感じました。

今回のプロジェクトにおける私たちのPR活動は、「痛みを抱える患者さんに『この症状は神経の痛みかもしれない』と気づいてもらい、受診のきっかけをつくる」ことがゴールでした。さらにもう一歩先のゴールとして、痛みのオノマトペの理解を専門医と医療機関で深めることで、実際に医療現場で役立てていただくところまで進められました。

医療コミュニケーションの“むずむず”を“しっくり”にしたことが、今回のプロジェクトで答えを導き出すことができた大きなポイントです。

----------

----------

----------

オズマピーアール 執行役員兼リレーションズデザイン本部長

戦略PR・マーケティングブティック会社を経て、オズマピーアール入社。官公庁ほか、大学、食品、飲料、製薬、商業施設、生活用品など幅広い領域のマーケティング・コミュニケーションにおいて、戦略立案から実施まで数多く手がけ、現在、執行役員兼リレーションズデザイン本部長。「PRアワード」グランプリ、「カンヌライオンズ」ショートリスト、「スパイクスアジア」シルバー受賞。PRSJ認定PRプランナー。

----------

----------

オズマピーアール エグゼクティブマネジメントアドバイザー

博報堂で食品、飲料、製薬、金融、官公庁などのビジネスデザイン業務、計画管理業務等を担当したのちにオズマピーアールに出向。取締役常務執行役員を経て、現在、エグゼクティブマネジメントアドバイザー。早稲田大学大学院商学研究科修了(経営学修士)、早稲田大学招聘講師、大阪芸術大学非常勤講師。日本広告学会監事、日本広報学会会員。

----------

(株式会社オズマピーアール、オズマピーアール 執行役員兼リレーションズデザイン本部長 榑林 佐和子、オズマピーアール エグゼクティブマネジメントアドバイザー 林 直樹)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

【関節痛治療のための“人工関節の手術”】リハビリの要は「患者の“ゴール”を見極め併走してくれる医師を見つけること」

NEWSポストセブン / 2024年6月11日 15時59分

-

【下半身の『関節痛』】医者任せでは治らない 必須なのは「治療を受けなからの筋力トレーニング」、“正しい歩き方”を意識することも重要

NEWSポストセブン / 2024年6月10日 15時58分

-

体がだる重い、あちこち痛い…50代女性に多い疾患3つ【病状セルフチェック付き】

ハルメク365 / 2024年6月3日 11時50分

-

SENSHIN CLINIC東京未来医療センター総院長 リチャード・ヒデキ・カシンスキー博士のインタビュー記事を『人民日報海外版日本月刊』にて公開

@Press / 2024年5月27日 12時30分

-

神経線維腫症1型とうまく付き合うための2つのポイント

QLife / 2024年5月27日 10時0分

ランキング

-

1これするだけで筋トレ効果倍増!【医師解説】50代からの「たるんだ体」改善エクササイズ

ハルメク365 / 2024年6月15日 21時30分

-

2【ユニクロ】1番透けにくいのはどれ?夏に着たい「白Tシャツ」4つを比較!着心地やフィット感も比べてみた

isuta / 2024年6月15日 16時45分

-

3「大谷豪邸報道」「ポツンと一軒家」に覚える"不安" 上空から自宅を映すことの危険性を日本人は知らない

東洋経済オンライン / 2024年6月14日 19時0分

-

4横浜中華街の「地元の人」はどこで食事をしているのか。“地元の人”に聞いたオススメの店3選!

&GP / 2024年6月14日 22時0分

-

5トヨタ新型「スポーツコンパクト」発表! 全長4.3m以下ボディ&6速MTの設定アリ! ブレンボ製ブレーキも搭載の「GR86」墨に登場

くるまのニュース / 2024年6月15日 13時10分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください