"働きながら弁護士・米国公認会計士資格を一発合格"本当に頭のいい人だけが知っている「時間の使い方」

プレジデントオンライン / 2024年2月22日 10時15分

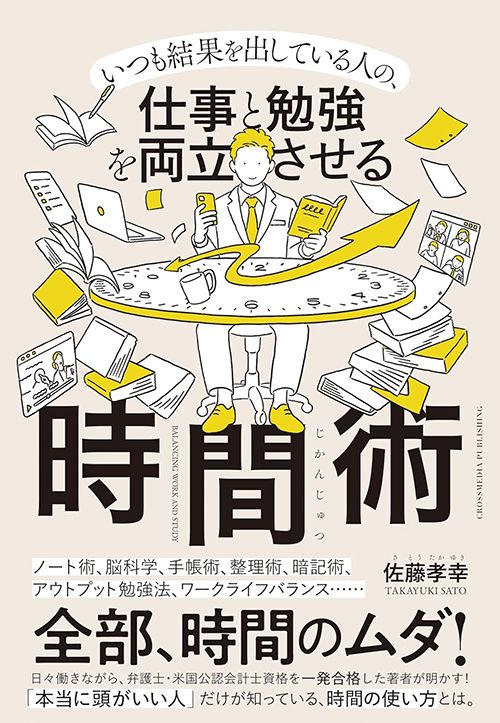

※本稿は、佐藤孝幸『仕事と勉強を両立させる時間術』(クロスメディア・パブリッシング)の一部を再編集したものです。

■バブル崩壊でも常に涼しい顔をしていた経理部長

時はさかのぼり、私が大学生だった頃の話です。

1980年代末、バブルの全盛期でした。空前の“超売り手市場”の中、ある外資系の銀行に就職しました。

もともと外資系に就職してバリバリ働きたかった、ということではありません。人付き合いがわずらわしくなく、かつ転勤の可能性もないということで選んだ会社です。

というのも、私は社会人として2年くらい働いたら大学院で勉強をするつもりでした。

資格を取ることなど夢にも思わず、「とりあえず仕事には困らないだろうし、好きなことをやろう」。それくらいの感覚で社会人になってしまったのです。

ですが当然、現実はそんな甘いものではありませんでした。

私のいた会社では、新人だからといって何を教えてくれるということはありませんでした。

わからないことは許されず、完全に放置されます。簿記などの必要な知識は自分で身につける必要があったのです。

ただ、そんなのは序の口。

きついとは言え、まだまだ気持ち的には「何とかなる」という状態でした。私の人生観を変える決定的な出来事は、入社2年目に待っていました。

バブルの崩壊です。

先輩社員たちが次々とリストラされていく様を見ました。

幸い年次が低く、先輩社員に比べて給料の少ない私がすぐターゲットになるということはありませんでした。

ただ、その様子はかなりの恐怖と危機感を私にもたらしました。転職をしようか、リストラされたらこの先どうなってしまうのだろう……。さすがに焦りました。

しかしそんな中、よく面倒を見てくれていた経理部長だけは涼しい顔をしていました。

マイペースに仕事をこなし、常に余裕なのです。

もちろん、それには理由があります。

■社内で価値が認められ、他の会社でも重宝される

外資系企業とは、外国の企業のことです。つまり、本国で培ってきた商売の習慣やルールがあります。

ですが、本拠地が外国にあるといえども、商売する場所は日本なのです。すなわち、そこには日本独自の法律やルールがあるわけで、どんな企業もそれを無視することはできません。

外資系の経理部とは、まさにその点を指摘できる部署なのでした。「日本の法律はこうなので、それはできません」。そう言ってしまえば、たとえトップが外国の人であれ、意見のしようがありません。

彼はそんな経理部署のトップであり、さらに税理士の資格も持っていたのです。

「この人は磐石だ」と私は思いました。

社内でも十分に価値が認められているし、そのうえ税理士という資格があるので、他の会社でも重宝されます。

私の価値観、考え方はそのときに変わりました。将来世界がどうなっても大丈夫なように資格を取らないといけない。

それも難易度の高い、普通の人は持っていないような資格を取ろう。そんな欲が私を駆り立てました。

■働きながら「いかに効率よく勉強するか」

そんな折、電車の中の広告でふと見つけたのが「米国公認会計士」という資格でした。

あまり聞きなれない資格だと思いますが、米国公認会計士とは、USCPAと呼ばれ、文字どおりアメリカで公認会計士として働くための資格です。

私もはじめて聞いた資格でしたが、調べてみると試験は私の得意な4択のマークシート式。また、面接もないのでずば抜けた英語力は必要なく、大学入試レベルでOK。

さらに、日本の公認会計士のように合格者を上から成績順に取るというのではなく、一定の点数に達すれば誰でも取得できるということがわかりました。

ちょうど会計の知識を身につけたいと思っていた私は、「これだ!」と資格の取得に全力を注ぐことを決意しました。

就職2年目、11月のことでした。

本番の試験はその翌年の11月、期間はちょうど1年です。私は過去類を見ないくらいのパフォーマンスを発揮して勉強したと思います。

そして次の年、結果的に私はUSCPAの試験に合格することになります。

働きながら、しかもタイムリミットもあったので、「いかに効率よく勉強するか」を重点的に考え、試験に挑みました。

その後、資格の取得には会計事務所での実務経験が必須だったので、私はアメリカへ渡り、公認会計士事務所で働くことになったのです。

と、ここまでが私の20代前半のお話です。何も、「すごいだろう」と自慢したいのではありません。

そんなことはどうでもいいことで、言いたいのは、結局やる気や集中力を自分の意思でコントロールするなどほとんど不可能だということです。

■欲と危機感を抱け

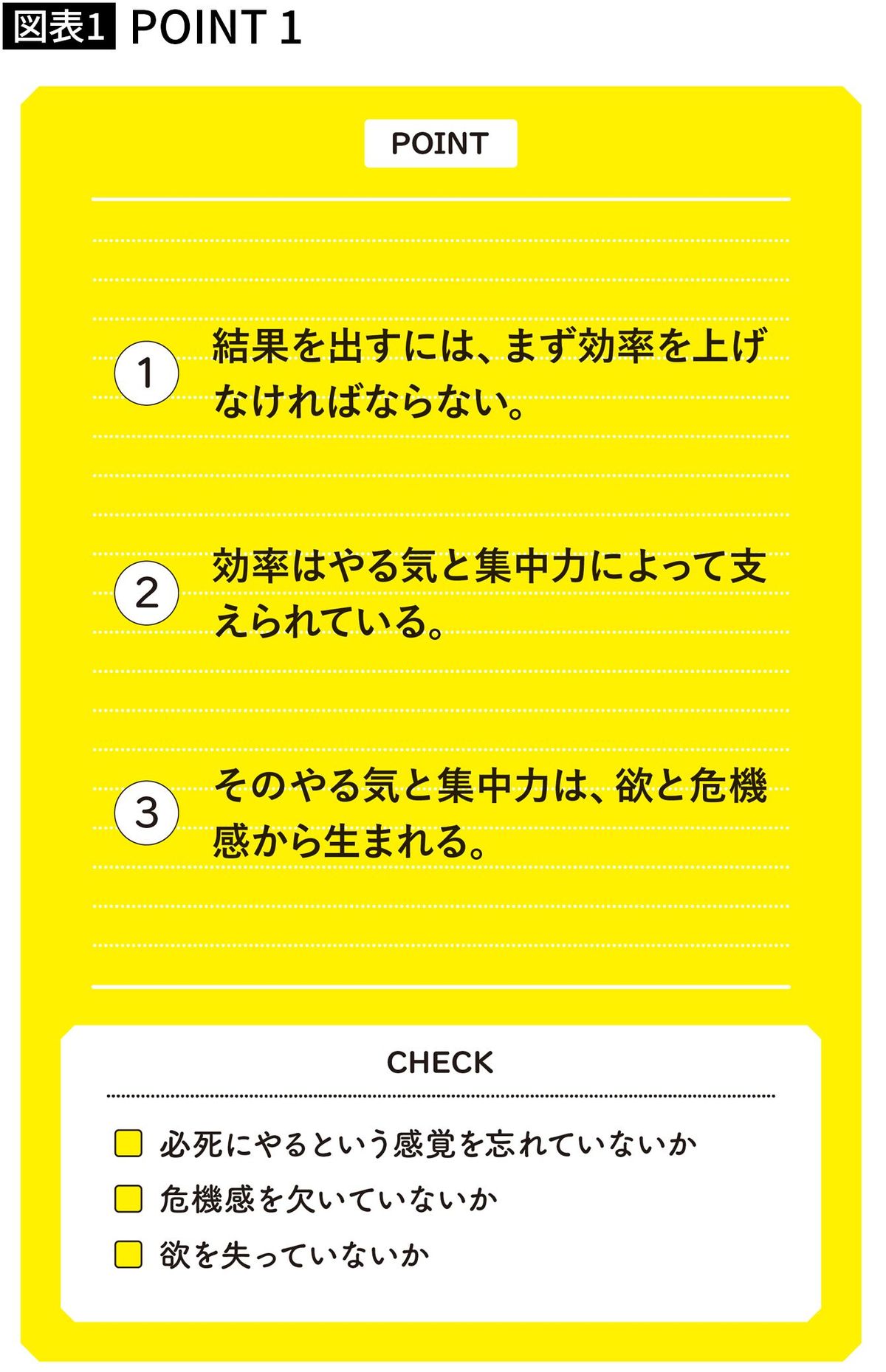

私がそうだったように、結果を生み出すのは「効率」です。そして、効率を支えるのは、「やる気」と「集中力」です。

ただ、やる気や集中力は小手先のテクニックなどでは生み出すことはできません。

やる気と集中力は、「欲」と「危機感」から生まれるものなのです。

「このままだとヤバイぞ」という「危機感」が必然的にやる気を呼び、有無を言わせず集中させるのです。

同じように、「あれがほしい」、「これがしたい」という「欲」がやる気と集中力を発揮させるのです。

おそらくあなたも、仕事や受験勉強で追い込まれたときは、自分でも驚くほどのパフォーマンスを発揮したことがあるのではないでしょうか。

明日提出しないといけない書類、レポートなら必死にやります。人間、やらなきゃ仕方ないものはやるのです。

つまり、欲や危機感をいかにして作り出すか、自分をそういう環境に置けるか、それがポイントになります。

詳しくは、このあと私の実体験を踏まえながらお話ししていきますが、まずは本書のガイダンスとして、「欲」と「危機感」というキーワードをおさえておいてください。

■日本での経験はまったく役に立たない仕事の量と質

では、人はどうすれば欲と危機感を抱けるようになるのでしょうか。そのキーになる要素は、「時間」だと考えています。

時間は誰にでも平等です。世界に時間で計れないものはありません。

私の1日のスケジュールも、これまでの人生も、これからの人生も、すべて時間で計ることができます。

たとえば、私は朝ごはんを10分で済ませます。家から会社までは30分です。メールは10秒で返します。弁護士の仕事をあと10年続けるつもりです。といったように、分単位であれ、年単位であれ、時間はあらゆる物事のバロメーターになります。

誰かの1分も私の1分も同じ。でも、使い方が違う。それだけの話です。だからこそ、意識すべきは時間の使い方になります。

このことを特に考えさせられたのは、USCPAの試験にパスしたあと、アメリカの公認会計士事務所で働きはじめてからのことです。

数年でしたが、外資系で働いていた私は、ある程度アメリカのスピードにもついて行けるだろうと高をくくっていました。しかし、現実は想像以上。日本での経験はまったく役に立たなかったと言っていいほど、仕事の量と質が重視されました。

特に私のような新人の場合、黙っていても上司は決して仕事をくれません。私の能力がどの程度なのかわからないからです。

そのため、自分の能力をアピールし、「仕事をふってください」と社内営業する必要があります。自分から仕事をもらいにいかなければ、結果どころか、そもそも仕事にありつくことさえできないのです。

■時間は金より何倍もケチって使え

そして、仕事ができるかどうかの判断基準は、仕事が速いかどうか。

一定以上のクオリティーはキープしたまま、とにかく回転率を上げなければ「仕事のできないやつ」と判断されます。そうなると、もう二度と仕事はもらえません。

しかも、成果が出るまで1年も2年も待ってくれるような悠長な上司はおらず、自分の給料の3倍くらいは結果を出さないと、すぐにクビです。そのため、私は時間をそれまで以上に意識し、働くようにしました。それこそ危機感です。

ですが、危機感の中で仕事をしていたおかげで、何とかクビにされることなく済みました。事務所にいたのは約2年間でしたが、やる気と集中力を磨くには、時間が大きなポイントになると確信した職場でした。

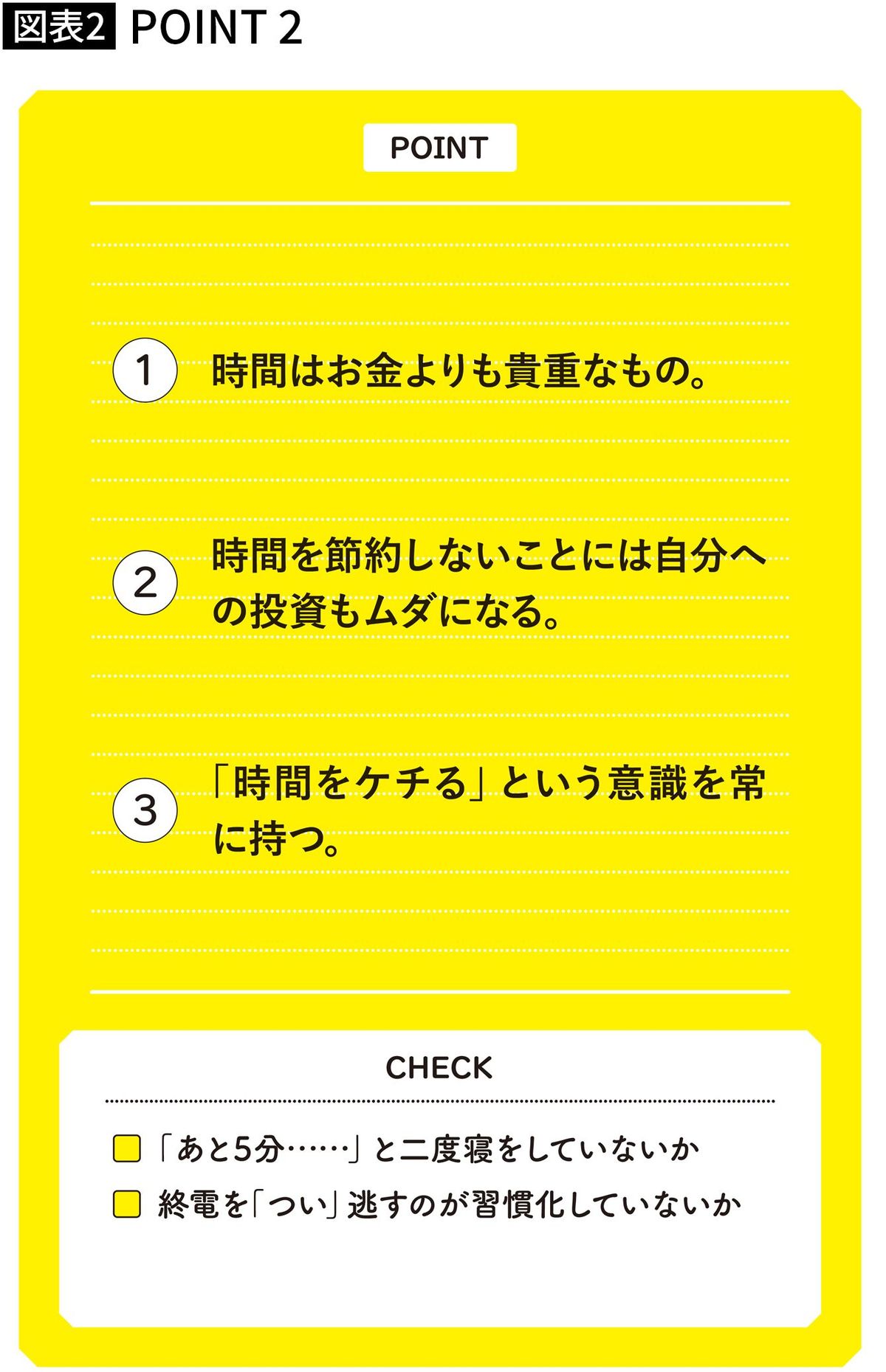

使い古された言い方ですが、時間は買えません。

昔から「時は金なり」と言いますが、お金は結局、自分が時間を何にどう使ったか、その結果なのです。その意味で、時間はお金以上に価値のあるものだと私は思います。

まずはそのことを身をもって“実感”しましょう。

お金の使い方、お金の本質を知らないと投資ができないように、時間の使い方がわかっていなければ自己投資で結果を出すことなどできません。

■資格勉強の限界は2年

私は現在もコンスタントに資格取得を目指して勉強しているのですが、資格を取ろうと思ったときは、必ず「2年以内で取得する」と決めています。

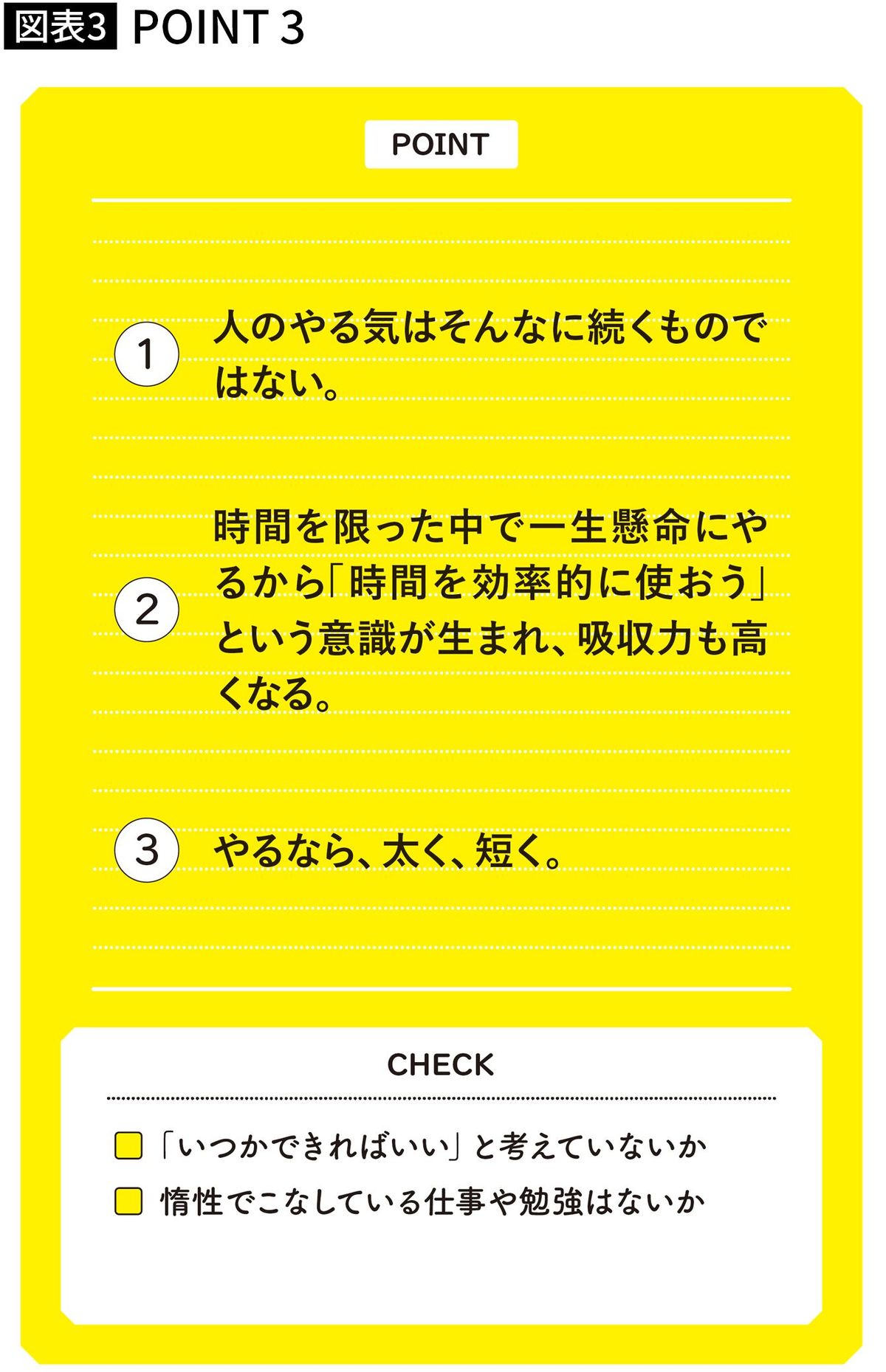

ある目標に向かって取り組んでいくには、それくらいが限界だと思うからです。モチベーションや集中力はそんなに続くものではありません。

経験上、資格勉強の場合、限界は2年なのです。それを過ぎると当初のやる気も失せ、勉強も単なるルーティンワークになりがちです。

「目標を達成してやる」という気持ちを最大限活かすには、短期決戦に限ります。

アメリカの公認会計士事務所で働いていたときのことになりますが、私はどうにもアメリカの環境で働き続けるというのは厳しいなぁと思いはじめていました。

というのも、私の取得していた「専門職ビザ」の期限は3年です。1回は更新できますが、それでも最長6年。あとは永住権を獲得しなくてはならず、できなければ帰国して日本での働き口を探さなければなりません。

うっすらと帰国後のキャリアについて考えていた頃のこと。ある折、私は法律に興味を持つようになったのです。

当時の業務はアメリカに進出してくる日本企業を対象にした税務コンサルティングだったので、どうしても税法に触れる機会が多くなりました。

また、その関係で事務所の研修としてロー・スクールにも通っていて、そこでは税法に関するさまざまな判例が取り上げられていました。この講義が非常に面白かったということもあり、新たな欲がわいたのです。それは、「法律をもっと勉強したい」というものでした。

■目標達成したいなら短期で全力をかける

また同時に、帰国後のことを考えると「何としても法律の知識を身につけなければ」という危機感もありました。

司法試験を受けて、弁護士として働くのはどうだろうと思いはじめたわけです。

その際も、期限はやはり2年。

97年のはじめから、98年の末くらいまでの2年間で取得を目指しました。会計士事務所で働きながら勉強を続け、ビザがちょうど切れるタイミングで会社を辞め、転職活動をしながらの勉強。

結果的にはこれがうまくいき、今も続けている弁護士としてのキャリアがスタートしたわけです。その間の具体的なスケジュール管理、手法についてはのちほど見ていきますが、まずは「○年間、○カ月、○週間でやる」という目標を立てたら、そのために全力を尽くすことです。

全力というのは、本業の手を抜いて勉強に力を注ぐということではありません。

ムダな時間を一切なくして、残業をしないように業務をこなし、勉強をする。

どこかの手を抜くよりも、どちらも全力でやる方がかえって効率がよくなり、いい循環を生みます。

そして、目標設定はあくまでも短期間で。だらだらと続けていてもまったく意味がありません。目標を達成するときは、太く短くでいきましょう。

----------

弁護士、米国公認会計士

公認内部監査人(CIA)・公認金融監査人(CFSA)・公認不正検査士(CFE)。早稲田大学政治経済学部を卒業後、外資系銀行に就職。職場における資格の強さを実感し、米国公認会計士資格の取得を目指す。働きながら勉強を開始し、わずか1年で米国公認会計士試験に合格した。その後、米国の大手会計事務所に就職し、渡米。帰国後を視野に入れて、米国在住のまま司法試験の受験勉強を開始。2年間の独学で、帰国後に一発合格、弁護士となる。現在、弁護士業務のかたわら、資格取得を目指す方の「資格勉強お悩み相談」を受け付けている。

----------

(弁護士、米国公認会計士 佐藤 孝幸)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

難関資格「たった1年で合格」の"神スケジュール" 多くの資格を取得して人生の選択の幅を広げる

東洋経済オンライン / 2024年6月14日 19時0分

-

【2024年7月6日(土)14時~】PwC Japan有限責任監査法人 財務報告アドバイザリー【FRA】の採用説明会を士業特化の転職エージェント「株式会社SACT」が開催します。

PR TIMES / 2024年6月10日 16時15分

-

マネー秘宝館 医者・弁護士・会計士に〝ニュー・タイプ〟登場 従来の「マイナスをゼロに」から「ゼロをプラスにもっていく」業務へ

zakzak by夕刊フジ / 2024年6月5日 15時30分

-

独学のプロ断言「資格を取ると人生が変わる」 新しいことを恐れず、学び、挑戦し続ける

東洋経済オンライン / 2024年5月27日 18時0分

-

【本日16時~公開】2024年5月公認会計士短答式試験 解答速報のお知らせ

PR TIMES / 2024年5月26日 16時45分

ランキング

-

1爆増する「ロピア」にも負けないスーパーの正体 従来スーパーが切り捨てた生鮮ノウハウを強化

東洋経済オンライン / 2024年6月16日 13時0分

-

2「戦力の集中」運用に背いたゆえのミッドウェー敗戦 空母4隻と2隻に分けたことがそもそもの敗因

東洋経済オンライン / 2024年6月16日 9時0分

-

3バブル期のリゾート地では1室数千万円も、いまや数十万円まで値下がり…「貧乏マンション」の悲惨な末路【サラリーマン大家が解説】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月16日 14時5分

-

4年収1000万40歳は4910万円、年収400万35歳は2742万円が限界…年齢・年収別「マイホーム価格」早見表

プレジデントオンライン / 2024年6月16日 9時15分

-

5お金の問題は「お金がないこと」ではない…収入が低くても「一生お金に困らない人」が絶対に欠かさないこと

プレジデントオンライン / 2024年6月16日 10時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください