刑事役を拒否していた田村正和は、なぜ「古畑任三郎」だけは引き受けたのか…最終話で菅原文太に放った名台詞

プレジデントオンライン / 2024年4月27日 16時15分

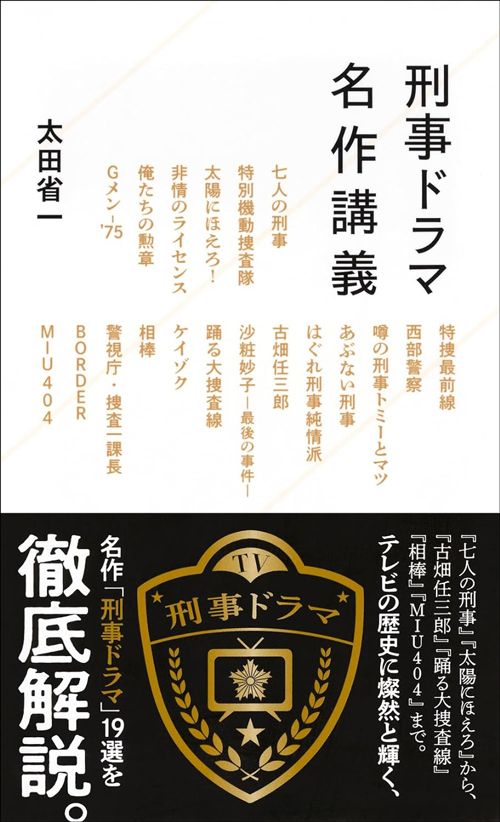

※本稿は、太田省一『刑事ドラマ名作講義』(星海社新書)の一部を再編集したものです。

■見ごたえのあった田村正和と桃井かおりの演技合戦

旬の人気者だけでなく、大物俳優と田村正和との演技合戦も大きな魅力だった。

第1シーズン第11話「さよなら、DJ」の犯人役は桃井かおり。桃井演じる女性は歌手で、ラジオの深夜生番組の人気DJの「おたかさん」こと中浦たか子。彼女は生放送中に、恋人を奪った付き人の女性を殺害する。

犯行は番組で「サントワマミー」が流れている数分というごく短時間のうちにおこなわれたようだが、どうすればそれは可能だったのか? 彼女への脅迫文が届いていた件で偶然ラジオ局に来ていた古畑による捜査が始まる。

この後、シリーズのなかで何度か登場する「赤い洗面器の男」の小噺(必ずオチになる前で邪魔が入ってしまうというのがパターン)が初めて出てきたり、古畑の歌声が聞けたりするという点でもファンにとってはたまらないが、やはりこの回の見どころは、田村正和と桃井かおりの競演だろう。

女性を殺す場面、まだ息のある相手に対して「痛い?」と絶妙なトーンで冷たく聞いたのがアドリブだったという話は古畑ファンの間では有名だが、それだけではない。通常の回とはちょっと違う古畑と犯人との掛け合いが見られるのが印象的だ。

■古畑が答えた絶妙な返し

たとえば、番組のCM中に放送ブースに入ってきた古畑がおたかさんに疑問を投げかける。のらりくらりとかわされ、立ち去ろうとする古畑の手をつかみ無理やり引き留めるおたかさん。「アタシを疑った罰にもう少しここにいなさい」と言って、古畑を急きょリスナーからのお悩み相談のハガキに答えるゲストにしてしまう。

お悩みは、嘘を見破る秘訣を教えてほしいというもの。警部補と自己紹介した古畑は、「それが上手ければとっくに警部になってます」と絶妙の答えを返す。桃井かおり、田村正和双方が持つ洒落た持ち味が出た場面である。

最後の場面も、2人の洒脱さは健在だ。古畑に次々と証拠を突きつけられ、観念したおたかさんが「難しいのね、完全犯罪って。全力で走って損しちゃった」と苦笑混じりにぼやくと、古畑が「はいー」といかにも同情に堪えないという感じのあの笑顔で答える。このあたりはもはや、刑事と犯人というよりも、気心の知れた友人のようなリラックスした雰囲気が漂う。

■シリーズ屈指の名セリフ

津川雅彦が出演した第3シーズン第5話「古い友人に会う」も忘れがたい。

津川が演じるのは古畑の小学校の同級生で小説家の安斎亨。彼の持つ長野の山荘に招待された古畑は、そこで安斎の妻が不倫をしているところを目撃する。部下の西園寺は妻が安斎を殺すつもりなのではないかと疑うが、古畑は安斎の真意を見抜く……。

この回は、倒叙ミステリーにはなっていない。その点、明らかに異質である。しかも謎解き編の前にある恒例の視聴者への呼びかけで、古畑はこう語る。「えー刑事はいつも事件が起こってから現場に現れます。だからこそ一度でいいから悲劇が起こる前に事件を解決したい。それが私たちの夢です」。

そうして古畑と安斎が対峙する最後の場面。拳銃を用意し、自ら命を絶とうとする安斎に対し、その自殺に秘められた目論見を次々に解き明かし、自殺を思いとどまらせようとする古畑。だがそれでも死ぬことを望む安斎に向かって「お察しします」と言いつつ、古畑は矢継ぎ早に言葉を投げかける。

■誰も死なないエンディング

「しかし、しかし、あなたは死ぬべきではない。たとえすべてを失ったとしても、我々は生き続けるべきです」「また一からやり直せばいいじゃないですか」「明日死ぬとしても、やり直しちゃいけないと誰が決めたんですかっ?」。

この言葉を受け止めながら、反発しつつも徐々に生きようと考えを改めていく様子を津川雅彦は、ほとんど顔の表情の変化のみで見事に演じている。そしていつも以上に熱く訴えかけるような田村正和の演技もまた惹きつけられる。

先ほどふれた呼びかけの場面で、古畑はこのエピソードを「実は最終回に持ってこようと思っていた」とも語っている。むろんそれは、脚本の三谷幸喜の思いでもあっただろう。

倒叙ミステリーという基本をあえて崩し、誰も死なないエンディングを提示したこの回は、『古畑任三郎』という一個の作品だけでなく、刑事ドラマというジャンルそのものへの果敢な自己批評でもあった。

■他の刑事ドラマだったら出演していない

田村正和は、この『古畑任三郎』が初めての刑事役だった。すでに俳優として長いキャリアのあった田村だが、それまで刑事役のオファーがあったとしても断っていたわけである。引き受けた理由は、まずは脚本の面白さにあった。

「台本を読んだとたん、これはと思いました。まずなぞ解きが面白い。構成が綿密で余分なものがないから、ぐーっと引きつけられるんです。普通の刑事ものだったら出てませんよ」(『読売新聞』1994年4月15日付け記事)と当時の田村は語っている。

三谷幸喜にとっても、田村正和は「古畑任三郎」のイメージにぴったりの配役だった。「狙いは、なぞ解きをパズルとして楽しんでもらうこと。彼の生活感のなさが、いい意味で生きてくると思うんです」(同記事)とは、三谷の言葉だ。

1943年生まれの田村正和は、『古畑任三郎』開始時ちょうど50代に入ったところだった。戦前の大スター・阪東妻三郎の三男として生まれた田村は、1961年に映画でデビュー。その後映画、ドラマで活躍を続けた。

そして1972年から放送の時代劇『眠狂四郎』(フジテレビ系)が人気に。憂愁を帯びたミステリアスな雰囲気が女性を中心に熱狂的な支持を集め、時代を代表する二枚目俳優のひとりとなった。

■古畑であり、田村正和であり

転機が訪れたのは、1980年代である。1984年から放送の『うちの子にかぎって…』(TBS系)では、生意気でませた小学生たちに手を焼く学校教師を演じ、それまでの田村のイメージとのギャップに世間は驚いた。子どもたちに振り回されオロオロする姿は、眠狂四郎の寡黙な剣士とはあまりに異なっていたからである。だがこのドラマがヒット。田村正和主演のコメディドラマ路線が定着することになる。

『パパはニュースキャスター』(TBS系、1987年放送)も、ヒットした作品のひとつ。ここでの田村は、人気ニュースキャスター。ところがある日、自分を父親だと言う3人の女の子が突然現れ、同居することになる。その共同生活のなかで巻き起こるさまざまな騒動をコミカルかつ感動的に描いた作品である。

これらのドラマを通じ、田村正和のコメディセンスは開花した。二枚目の代表というイメージに、新たな魅力が加わったわけである。

『古畑任三郎』には、毎回冒頭でスポットライトの当たるなか古畑が小噺を披露するおなじみの場面があるが、そこには田村のユーモアセンスが垣間見える。どこかミステリアスな部分とそこはかとないユーモアという両面を併せ持つ古畑任三郎というキャラクターは、まさに田村正和の俳優人生を象徴するものだったと言える。

■古畑任三郎はなぜ拳銃を持たないのか

「普通の刑事もの」だったら引き受けなかったと語った田村正和。そうした古畑任三郎の“普通の刑事ではないところ”が端的に表現されていたのが、第1シーズンの最終話となる第12話「最後のあいさつ」だろう。

この回の犯人役は菅原文太。彼が演じる小暮音次郎は強面の警視庁警視で、古畑の上司だ。小暮は2年半前、孫娘を殺されていた。ところが被疑者として逮捕された男に対し、証拠不十分で無罪の判決が下る。

それに到底納得できない小暮は、自ら銃で男を殺す。事件の担当になったのは古畑。だが小暮には別の事件で犯行時刻には張り込みをしていたというアリバイがあった。そのアリバイをどう崩すのか? 小暮を犯人とにらんだ古畑の捜査が始まる。

そして最後、2人の対決の場面。古畑によってアリバイの矛盾を突かれ、観念せざるを得なくなった小暮は、上司としての気持ちをのぞかせながら「いいぞ、古畑。俺の負けだ」と犯行を認める。そしてこう語り出す。

「いつも思っていた。往生際の悪い犯人ほど情けないものはないって」「自分が捕まるときは誇り高くいたいもんだと」「灰原は人間のくずだ。わかってくれ。俺が法に代わって……」。

小暮がそう言いかけたとき、古畑は珍しくきっぱりとその言葉を遮る。「小暮さん、それは違います。人を裁く権利は我々にはありません。我々の仕事はただ事実を導き出すだけです」。

■古畑任三郎を独自な存在にしたもの

古畑のその毅然とした態度に、小暮はようやく落ち着きを取り戻す。そして「納得がいったよ。君に拳銃は必要ない」と古畑に言う。

実はこの対決の前、古畑が拳銃を携行していないことをめぐって2人は会話を交わしていた。麻薬取引の現場に踏み込む小暮に同行させられた古畑は、拳銃の準備をしておくように言われ、持っていないことを白状する。「使いかたもわからない」と言う古畑に悪びれた様子はない。それを見て少しあきれたような小暮。

そしていま、小暮に「君に拳銃は必要ない」と言われた古畑は、「警視、最高の褒め言葉です」と喜びをあらわにする。敬礼する古畑。小暮も敬礼を返す。この小暮との一連のやり取りからは、拳銃を持たないことが古畑にとってひとつの思想であることが見えてくる。

つまり、警察官とは、拳銃による力の行使ではなく事実の解明のみによって職務を果たすべきものである、ということだ。

他の刑事ドラマであれば、拳銃を撃つことをためらい、悩む刑事はいても、最初から拳銃を持つこと自体を拒否する刑事は存在しないだろう。この思想的な“非暴力性”こそが、刑事ドラマ史にあって古畑任三郎を独自な存在にしているのである。

----------

社会学者

1960年生まれ。東京大学大学院社会学研究科博士課程単位取得満期退学。テレビと戦後日本、お笑い、アイドルなど、メディアと社会・文化の関係をテーマに執筆活動を展開。著書に『社会は笑う』『ニッポン男性アイドル史』(以上、青弓社ライブラリー)、『紅白歌合戦と日本人』(筑摩選書)、『SMAPと平成ニッポン』(光文社新書)、『芸人最強社会ニッポン』(朝日新書)、『攻めてるテレ東、愛されるテレ東』(東京大学出版会)、『すべてはタモリ、たけし、さんまから始まった』(ちくま新書)、『21世紀 テレ東番組 ベスト100』(星海社新書)などがある。

----------

(社会学者 太田 省一)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

主役級の刑事が通り魔に襲われて死ぬ…「太陽にほえろ!」が刑事ドラマとして日本で初めてやったこと

プレジデントオンライン / 2024年5月4日 17時15分

-

バカリズム「めちゃくちゃ嫉妬した」同世代芸人明かす「一緒にライブしていた仲間」が大人気ドラマ抜てき

スポニチアネックス / 2024年4月28日 18時29分

-

バカリズム、“めちゃくちゃ嫉妬した同世代芸人”を明かす 『古畑任三郎』レギュラーに抜てき

クランクイン! / 2024年4月27日 12時18分

-

世相の変化?古畑任三郎が今泉君にパワハラ認定?何回やった?暴力は?「バカせまい史」総力調査

日刊スポーツ / 2024年4月26日 16時55分

-

古畑任三郎の決めぜりふ「えーー」はアドリブ!?全42話中の登場回数に衝撃!1話平均まさかの?

日刊スポーツ / 2024年4月26日 16時34分

ランキング

-

1「スナップえんどう」の筋取りが、お家にあるアレを使うだけで簡単キレイに!驚きのアイデアに「目からウロコ」「見ていて気持ち良いー!」

まいどなニュース / 2024年5月6日 15時45分

-

2年収は「130万円」と「140万円」のどちらが損ですか? 夫の扶養に入っていますが、実際の手取りはどのくらいになるでしょうか…?

ファイナンシャルフィールド / 2024年5月6日 4時30分

-

3外国人観光客向け「二重価格」は海外にも存在するが……在欧日本人が経験した「三重価格」の塩対応

オールアバウト / 2024年5月7日 18時30分

-

4PTA活動でおなじみ「ベルマーク」ってなに? 集めるとどうなるのか解説

マイナビニュース / 2024年5月8日 7時0分

-

5超熟に小動物混入、食パン10万個回収 敷島製パン「深くお詫び」購入者に返送呼びかけ

まいどなニュース / 2024年5月8日 6時37分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください