鼻を低くする整形手術が大流行…イスラム原理主義のイランでいま「イスラム離れ」が起きている理由

プレジデントオンライン / 2024年7月22日 9時15分

■スカーフの着用ルールはどんどん緩くなった

──イランの女性たちは、スカーフとベールの着用が強制されています。この違いは何でしょうか。

ベールは頭だけじゃなくて、頭髪を含めて基本的には顔と手以外の体全体を覆う布です。ベールの中にスカーフも含まれます。スカーフの中にも何種類かあるのですが、体の線を覆うものがベールで、頭部に限定した場合はスカーフとなっています。

ベールのなかにはマントといって、ゆったりとした外套(がいとう)のような服もあります。またチャドルという、頭から全身を真っ黒な1枚の布で覆うものもあります。

──このスカーフやベールを着用しない女性が増えていると伺いました。なぜでしょうか。

イラン革命(1979年)があった40数年前から、少しずついい加減になっています。21世紀はじめの改革派・ハータミ政権(1997年8月~2005年8月)では規制が緩くなり、強硬派と言われたアフマディネジャド政権(2005年8月~2013年8月)期には一時的に厳しくなった。こうしたことを繰り返しながら、全体としては「適当になっている」のが現実です。

初めは頭髪ではなく、体を隠すことから緩くなりました。かつてはマントなどでしっかり体全体を隠す服がたくさん売っていたし、着てる人も多かった。現在では、例えばちょっとオーバーサイズのトレーナーなどでもOKになっています。

■トラブルを避けるために髪に引っ掛ける

──つまりタイトではなければ許される、ということでしょうか。

タイトというか、腰が隠れてればいいということです。実際、タイトな服を着ている人もいます。つまり、くびれやおしりのセクシーなラインが見えなければいいのですね。

ボディコンほどではないけれど、スプリングコートのように、腰のところがギュッと締まったような服もある。だから女性の服は、少なくとも私が知っている20年近く前のイランと今を比べるだけでも、かなり規制が緩くなっています。

一方、頭部を覆うスカーフに関しては、結構厳しい。スカーフを完全に取ることは、抵抗感が強かったようです。ところが、ここも少しずつ緩くなって形骸化しています。

例えば前髪を見せている人は普通です。髪どころか、髪の毛をアップにして、うしろでお団子みたいなのを作って、そこに布をちょっと引っかけるというスタイルもかつては多かった。ほとんど何も隠していないんですけど、完全にスカーフを取ることはできないという状況が、ここ15年?20年ぐらい続いていたのです。

それでも、街を歩いていると、時々注意されることがあった。これは政府の風紀警察や年配の人、敬虔なムスリムといった保守的な人が、服装の乱れをあげつらうんですね。女性たちはトラブルを避けるためにも、一応スカーフをひっかけておいたわけです。

■2022年の大規模デモで何が変わったのか

──2022年に「女性・命・自由」を掲げた反政府運動(デモ)がイラン全土に広がりました。それ以降も変化しているのでしょうか。

デモ直後は8~9割の女性がスカーフを外して町を歩いていましたが、今その割合は5~6割ほどに低下しています。取締りが再び厳しくなっていますから。外している場合でも、万が一というとき、とっさにかぶれるようにスカーフを首かけておく人がほとんどですね。

それでも、デモの前と比較すればスカーフ強制はかなり緩くなった印象です。

ただし、学校では今もスカーフを着用しています。そうしないと内申書に響くからです。学校ではほぼ100%の着用率だと思います。イランでは、学校の入り口に必ず門番が目を光らせているのです。

彼らに服装などをチェックされます。小学校から大学まで全部同じです。男性もチェックされます。だらしない服装だと門番に止められてしまいます。私も大学に通っていた頃にシャツの第2ボタンまで開けていたことがあるのですが、門番に止められて、第2ボタンは閉めなさいと言われました(笑)。

教育機関はそうしたことが徹底されており、スカーフ文化が残っています。役所などの公的機関に入るときなども、今でもスカーフを付けなければいけません。

イランでは、公的機関ではないショッピングモールやレストラン、カフェなどに入る際にもスカーフをチェックされることがあります。壁にもスカーフ着用を呼びかける警告が貼ってあったりする。このような場所は以前から取締りが緩かったのですが、デモ後はさらに緩くなった印象ですね。

ですから、家の外では、引き続き取締りが厳しい場所が残ってはいるものの、全体としては規制の緩和、なし崩し的なスカーフ自由化が進行していると言ってよいと思います。

■女性の敵は女性

──スカーフを着用しない女性を、女性が非難することもあるのですね。「へジャブ女性」という存在は興味深いです。

イスラムの規範を笠に着て権力を振るう女性を「ヘジャブ女性」と言ったりします。本書に登場するアクラム(仮名)のような人ですね。

アクラムさんは政府のイスラム宣伝局幹部で、バシージという民兵組織の関係者です。彼女は「銃を所持する資格も持っている」と言っていました。

旦那も同じような畑を歩んできた人でした。イラン・イラク戦争(1980年~1988年)に参加して、そこで勇敢に戦ったという話も聞きました。シリア内戦(2011年~)ではアサド政権を支持し、その戦争に参加したいと言っていた。アクラム夫婦は体制に忠誠を誓い、自宅以外ではゴリゴリの保守派として振る舞っていました。

ところが、自宅やプライベートな空間では、着るものから言動まで全然違う。着るものはとても露出が高い。

よく言えば、肝っ玉かあちゃん。悪く言えば、品行の悪い人。飲むことを禁じられているお酒の話もするし、最高指導者だったホメイニ師を罵倒したり……。

■「へジャブ女性」は敬虔なイスラム教徒なのか

人前では信心深い女性を演じるけど、実際はそれを出世の道具にしたり、金儲けの武器にしたりする「へジャブ女性」が大勢いるのが実態です。イラン人は誰でも、1度や2度はそういう人たちに騙されたり、お金や立場をむしり取られたりする経験をしています。

──ヘジャブ女性は人々から嫌われる存在なのでしょうか。

イランの人々は、怒りと恐怖と警戒心を持ってヘジャブ女性に接しています。普段は警戒心、恨みのような感情を内に秘めているだけですが、例えば2022年のデモのようなきっかけがあると、ものすごい怒りとして噴出させます。「この機に仕返ししてやろう」という感じになる。その怒りはすごくよくわかります。

──2022年のデモ以降、ヘジャブ女性に対する認識に変化はあったのでしょうか。

デモの直後、ヘジャブ女性たちは結構おとなしくしていました。デモはすごいエネルギーだったものですから、彼女たちも警戒していました。けれども、ほとぼりが冷め始め、今はまた少し揺り戻しが来ています。この1年ぐらいですね。今年4月、イランとイスラエルの軍事衝突が起きましたが、この出来事と関連性があると考えています。イラン国内を準戦時体制として引き締める意味もあるのでしょう。

風紀警察もまた勢力を盛り返しています。スカーフを着用していない女性を暴行したり、無理やりワゴン車の中に押し込んだりする映像が出回り始めていますね。注視が必要です。

■イスラム教を笠に着ているだけ

──ヘジャブ女性の存在感が再び高まっているということでしょうか。

そういうことです。風紀警察だけではなく、イスラム教を都合よく利用しようという人たち、括弧付きの保守派が、巻き返しに出ているという印象です。

――スカーフを燃やす抗議活動が行われることもあります。なぜスカーフが注目されるのでしょうか。

これはイスラム教の教えを笠に着た人たちへの反発という意味もありますが、実力主義を願う人々の思いが込められていたのだと思います。イランという国はコネ社会です。スカーフはその道具に使われているわけです。

「実力社会」という言葉はイランにはありませんが、今の若い人たちはそれを求めています。大学で学問を修めたら、卒業後はそれを活かせる仕事に就きたいわけです。ところが、多くの若い人たちはそういう仕事がなかなか見つけられません。

自分の能力と経験を活かしたいと思っている人がたくさんいます。しかし、それを活かせない。なぜか。能力も才能も何もないけども、ただコネだけはあるという人が、社会の隅々に入り込んでいるからです。

■スカーフを燃やして抗議する女性たちの真意

役所もそうです。公務員も基本的にコネ社会なので、とにかく、私から見ても仕事ができない人がたくさんいる。ところが、そういう人たちはコネを使ってどんどん出世します。組織の上層部は「能力はないけどコネがある」人だらけです。これでは経済も含め、社会全体が正常に回っていきません。

コネ社会から実力社会へ変えよう――。こうした思いがイランの人々には根強くあり、ヘジャブ女性は典型的な仮想敵として許せない存在になっているのです。女性がスカーフを着用しないという行為は、被ると暑い・面倒くさいということではなく、もっと社会の根源に対するメッセージなんです。

――なぜイランでは「コネ社会」になったのでしょうか。

革命前の王政時代からイランはコネ社会でした。王政時代のイデオロギーは基本的には世俗主義ですから、今とは真逆です。だから現在力を持っているような宗教至上主義だと、当時は出世できなかった。

逆に頂点に立つ国王、王族と繋がっている人たちは出世コースに乗ることができた。なぜなら王族たちは、ポストを牛耳るだけでなく、国営企業などを通じて、経済もがっちり握っていたからです。それが革命後も形を変えて残っているのです。

■イラン人は見栄っ張り、学歴詐称は当たり前

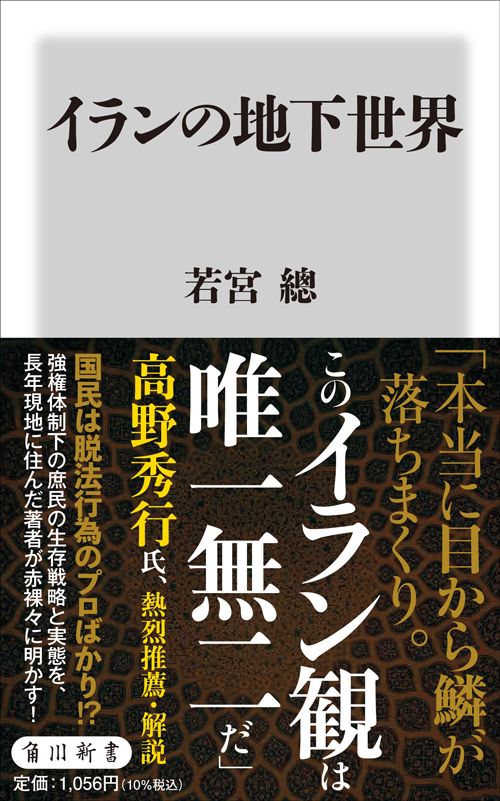

――イランの人たちはどんな人たちなのでしょうか。『イランの地下世界』では「リア充アピール」が大好きだと指摘していますね。

それは日本人の比じゃないですよ(笑)。イラン人は、基本的に自分を実際よりも良く、大きく見せたい人たちなんです。そういう意識が常に働いています。

先日、インスタグラムに面白い投稿がありました。「全てのイラン人が専門家である」という自虐的な言い回しなのですが、要するに、イラン人は「自分は何でも知ってる」と常にアピールすると言いたいわけです。

例えばカメラ。自分が何一つ知らなくても、知ってるふりをしないと恥ずかしい。メンツが保てない。だから知りもしないのに、「カメラはやっぱりSONY」「昔持ってたよ」と適当なことを言って知ったかぶりをする。それがイラン人だと(笑)。実際にみんなそうなんです。それが当たり前だから、嫌だとも変だとも思いません。

日本では小池百合子・東京都知事の学歴詐称疑惑が話題になりましたが、学歴詐称なんてイランでは当たり前です。コネを使って学歴詐称をするんです。住所についても同様で、例えばアメリカに移住すると、SNSで「俺はビバリーヒルズに住んでいる」などと発信する。本当は端っこのビバリーヒルズとは言えないようなところに住んでいたとしても、そう発信するんです。見栄を張るんですね。

■若者の間で美容整形が大流行

──話を伺っていると、若宮さんはイラン人が嫌いなのではと思ってしまいます。

いやいや、そんなことはないですよ(笑)。大好きです。でも、彼らが見栄を張るのは事実です。例えば、道端にベンツやポルシェが停めてあると、イランの人たちはその前でよく自撮りをして、いかにも自分の車であるかのようにSNSにアップします。これはよくやっているんです。

──イランでは美容整形が盛んなようですね。

これも見栄を張ることと関係しています。イラン人の場合は、自己肯定感の低さも関係していると考えています。

イランはコネ社会ということもあって、今の自分に満足できない人がたくさんいるわけです。そのフラストレーションをどこで発散させるか、どこで自分を肯定するかを考えた時に美容整形が手っ取り早い手段になっているわけです。

■なぜ鼻を低くしたがるのか

──『イランの地下社会』には、鼻を低くする手術がよく行われていると書かれていました。

鼻を高くしようとする日本人とは違うところですね。

イラン人の鼻は大きく前にせり出している場合が多い。日本人からみればうらやましいくらいですが、イラン人はこうした立派な鼻をコンプレックスに感じています。

そのため、鼻全体を低く削り、鼻先を上向きにやや反らせるような手術を施します。要するにヨーロッパ人のような鼻に近づけるということでしょう。

整形の手術のすぐ後は手術痕が残りますね。しばらくするとこれが消えてきれいになる。このいわゆるダウンタイムを、日本人は恥ずかしがります。

だけどイラン人は見栄っ張りですから、整形ができるくらい裕福であるという意味で、手術跡が落ち着くまでの包帯の状態をむしろ誇る傾向があります。そのままでどこにでも出ていく。

■宗教ではなく、麻薬にすがる若者が急増

──アヘンなどの薬物も流行っているとのことですが、これも見栄の一部?

いいえ。薬物汚染は、社会的、経済的な矛盾が背景にあると私は思ってます。その矛盾とは、コネ社会であることも大きいですが、もっと大きな規模で俯瞰してみる必要がある。

イラン社会には、様々な矛盾があります。対立といってもいいと思うんです。まずは宗教と世俗の対立がある。もう一つは伝統と近代の対立。その中には男尊女卑の文化、親子間の世代対立なども含まれています。こうした様々な対立、矛盾の中で若者たちが特に苦しんでいるんです。

家の中でも親の権力がとても強い。親が子供の結婚相手や進学先、就職先などを全部決めたりするわけです。一人暮らしも許してもらえない。そういう息苦しさがあります。家の外に視点を移しても、就職できない、就職しても不安定、コネがない……。そのような苦しみがあり、さらに風紀警察などの絞め付けもある。

ですから若者たちは常に何かに抑圧されているわけです。そのはけ口として、薬物の氾濫があると見ています。ひとときの楽しみ、ある種の現実逃避の道具になってしまっています。

加えて、手に入りやすいということもあるでしょうね。特にマリファナは、高価な覚せい剤・アヘンと比べて安価で入手することができます。

お酒も結構手に入ります。要するにアメリカの禁酒法時代のように、お酒を禁止する一方で、政府はマリファナで儲けているんじゃないかと考える人もいます。なぜなら、国境を越えて入ってくるということは、政府が税関などでお目こぼししているということですからね。

■「嫉妬深さにカルチャーショックを受けた」

──若宮さんはなぜイランを好きになったのでしょうか。

なんだろう……イジりたいんでしょうね。イラン人とイラン社会をイジりたい。大阪人が大阪を馬鹿にしているけど大阪が大好き、という感情と似ているかもしれません。愛憎半々ということだと思います。

でも最初は違ったんですよ。最初は本当に惚れ込んでいました。けれども、そうした幻想は必ずいつか砕かれる。砕かれたにもかかわらず、私は今でもイランが大好きなんです。

彼らの嫉妬深さにはカルチャーショックを受けました。今回の著書で、イラン人の国民性、様々な気質について書きましたが、彼らを理解するうえで一番大事なのは嫉妬心だと思っています。これまでイラン人のホスピタリティや優しさに着目した書籍はありましたが、嫉妬心を取り上げたものは少なかったと思います。

ホスピタリティや優しさは、イラン人の「表の顔」なんです。建前です。彼らも人間ですから、その裏にはでものすごくドロドロの人間劇もあるわけです。

でも、イラン社会自体が変わってくれば、それに伴ってもしかしたら、イラン人の嫉妬深さも変わるのかなと思っています。

結局、さきほども申し上げた通り、イランはものすごい競争社会であり、コネ社会なんです。この社会からあぶれた者たちが、救済されない社会。これが社会の上から下まで浸透している。社会の末端の末端まで、コネと過剰な競争がはびこっているんです。

当然学校とか家族、親戚の間でも対抗心、嫉妬が渦巻いてる。小さな職場でもそうです。それがずっとピラミッド状になっているのがイラン社会なんです。

■「敬虔なイスラム教徒」はウソ

──著書で、イランは「世界で最も厳格なイスラム国家でありながら、その国民はイスラム圏の中で最も世俗的である」と指摘しています。このような、国民の実態と乖離した体制の在り方も、本書で指摘されているイラン人特有の「見栄」と関係があるのでしょうか。

一部関係していると思います。イラン政府、イスラム体制というのは、とにかく自分たちが敬虔なイスラム国家であることを世界中に喧伝したいわけです。これを人に置き換えれば、イランの人たちの見栄そのものですよね。建前やリア充アピールを政府もやっているんです。国家として「自分たちすごいだろう。イスラムなんだぜ」と。

本当は違うのに、敬虔でない国民の存在はひた隠しにし、反米デモを行っている人たちや、コワモテの革命防衛隊、金曜礼拝に集まるチャドルを纏った女性の映像ばかりを報道させる。これは要するに「外づらのいいイラン人」とやってることがそっくりなんですよ。このことに外国人は気づいていませんが、イラン人ならだれもが自覚しています。

イラン・イスラム革命が起きた40~50年前は、本当に敬虔なイスラム教徒がたくさんいました。だから、イスラム体制は今ほど表面的なものではなかったと思っています。しかし、当時から他のイスラム諸国と比べてもイラン社会はものすごく世俗化が進んでいました。

■「イスラム離れ」「イスラム疲れ」が進んでいる

ところが、そんな国で革命が起きた。本当に敬虔な気持ちで革命に参加した人もいたのですが、多くは革命を取り巻くエネルギー、集団熱狂に乗せられてしまった。

普段から礼拝をしていたわけではないし、断食などにも興味がなかった人たちも、そのエネルギーに乗せられ、気づいたら革命が起こり、イスラム共和国が出来上がったというのが真実に近いと思います。

革命から半世紀近くが経過しましたが、本書でも書いたように、今ではほとんどのイラン人はイスラムから距離を置きつつあって、「イスラム疲れ」を起こしてしまっていると思います。

実際に国の上層部にいる人たちも、ほとんど実体を伴っていないことはわかっているんだけれども、何しろ建前が大事なので仕方なくイスラム共和国を続けているのではないでしょうか。

----------

ルポライター

10代でイランに魅せられ、20代より留学や仕事で長年現地に滞在した経験を持つ。近年はイラン人に向けた日本文化の発信にも力を入れている。イラン・イスラム共和国の検閲システムは国外にも及んでおり、同国の体制に批判的な日本人はすべて諜報機関にマークされる。そのため、体制の暗部を暴露した本書の出版にあたり著者はペンネームの使用を余儀なくされた。著書に『イランの地下世界』(角川新書)がある。

----------

(ルポライター 若宮 總)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

イランがイスラエルを強く敵視する理由は何か 今後10年、イランに起こりうる3つのシナリオ

東洋経済オンライン / 2024年7月14日 9時0分

-

社説:イラン新大統領 対話・協調の道開けるか

京都新聞 / 2024年7月11日 16時0分

-

イラン大統領選で最高指導者が見せたサプライズ 改革派大統領を登場させた最高指導者の本音

東洋経済オンライン / 2024年7月11日 9時20分

-

世界で吹き荒れる「現職指導層への逆風」

Japan In-depth / 2024年7月10日 17時0分

-

イランで核兵器取得論争が活発化~イスラム体制の形骸化招く可能性も

Japan In-depth / 2024年6月29日 18時4分

ランキング

-

1トランプ氏銃撃、民主主義脅かす不安「感じる」76%…読売世論調査

読売新聞 / 2024年7月21日 22時0分

-

2「発見」通報の女逮捕=殺人容疑、マンション男性遺体―京都府警

時事通信 / 2024年7月21日 22時54分

-

3エレキギターを持ったロック歌手がズブ濡れのファンとハグし感電死

東スポWEB / 2024年7月21日 14時57分

-

4政令市で唯一、福岡市の「夜のごみ収集」ピンチ…深夜のコンビニ休憩に「サボり」通報増加中

読売新聞 / 2024年7月21日 16時0分

-

5【ヤクザサミット2024in横浜に密着】関東暴力団トップ、マル暴40名が駆けつけた「炎天下の極秘会合」が開かれたワケ

NEWSポストセブン / 2024年7月22日 7時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください