相談相手は友だちよりも恋人よりも"お母さん"…生きづらさの原因に気づいた娘が"母の呪縛"から逃れる方法

プレジデントオンライン / 2024年9月4日 7時15分

■母親への期待値がどんどん上がっている

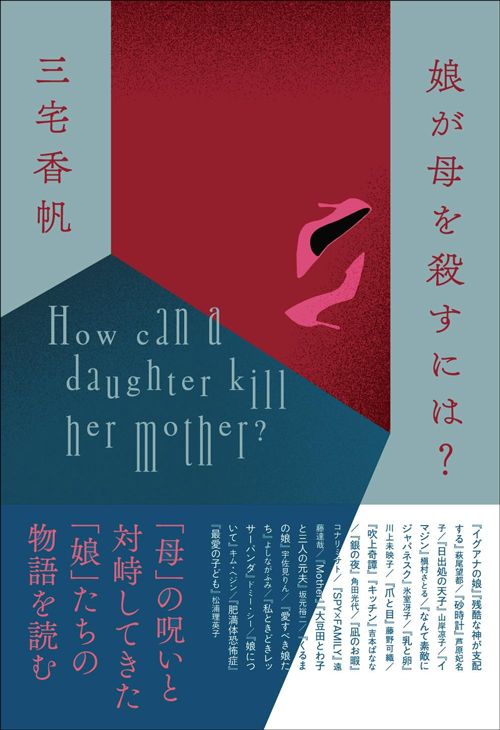

【菅野】三宅さんは近著『娘が母を殺すには?』(PLANETS)の中で、母娘問題に悩む娘が母の規範から脱するためには、「母以外の他者(第三者)に出会うこと」が重要であると指摘されていました。それは言い換えれば、外の世界に「自分のことをわかってくれる大人」「期待できる大人」を見つけるということかもしれません。

私自身は母から肉体的、精神的、ネグレクトなどあらゆる虐待を受けていた真っ只中にあった90年代、漫画や書籍など親以外の大人やカルチャーに育てられたことが大きかったと思います。

私自身の家庭はハチャメチャな機能不全家族でしたが、漫画や活字の本やゲームの中の世界がいわば父や母となってくれた。そのおかげで、かろうじてギリギリのところで踏みとどまることができました。著書『母を捨てる』でも書きましたが、ひきこもっていたときは殺すか、殺されるか、みたいな時期もありましたから。

当時はまだ、社会の中に「救い」の手触りのようなものがあったんです。ところが、2000年代以降はそのような大人が少なくなって、親以外の他者への期待値が下がってしまっているような気がしています。

【三宅】最近、雑誌『現代思想』の「〈友情〉の現在」特集記事を読んで驚いたのが、若い世代の悩み事の相談相手の割合が、友だちは年々下がっている一方で、母親はどんどん上がっていると書かれていたことです。

私は京都市立芸術大学で非常勤講師をしているのですが、学生たちを見ていると、たしかに親が絶対的な存在、唯一自分の弱さを知っている存在だと考えている人が増えていると感じます。

SNSなどで大人の“炎上”を見る機会も増えていますし、フィクションの中でも頼れる大人、強い父親のようなものがしだいに消えていっている印象があります。そうした背景もあって、若い世代の母親への期待値がどんどん上がっているのかもしれません。

■家族の「外側」に自分のやりたいことを見つける

【菅野】『友人の社会史』(石田光規著)によると、2003年をピークに、若者たちの間で悩み事を相談できる相手が、友人ではなく母親に取って代わられたそうです。

またスポーツ報道では2000年代以降、友情にフォーカスしたものが急増したそうなんですね。しかしその中身はというと、ざっくり説明すると、人間関係のドロドロした部分が抜け落ちた「無菌化」した友情の物語だそうです。

2000年代以降はとても純化された、現実にはありえないような友情の物語が好んで消費されるようになっていきました。友だち関係が薄く広くなってしまった結果、純化されたファンタジーとしての友情がもてはやされはじめる。その一方で、現実では悩みを相談できる対象は母親にシフトしたのでしょう。

【三宅】恋愛についても同様だと思います。相手への期待値が低く、自分の弱いところをあまり晒せなくなって、「親のほうが自分のことをわかってくれる」と思っている人が多いようです。最近はそこまでして恋愛をしたいという若者も、友だちと夜通し遊びたいという若者も減っている印象があります。

■「推し」も欲望の一つのかたち

【菅野】そういう時代背景があるとすると、いまの時代は、たとえ苦しくても母と離れるのは、かなり困難ですよね。自分の「欲望」を見つけ、親以外の価値観に出合うにはどうしたらいいのでしょうか。

【三宅】大学生たちを見ていると「推し」のようなものが流行(はや)っていますし、「自分の好きなものを大事にする」という感覚を持つ若者は昔より増えている気がします。まずは趣味などを通して家族の外側に自分のやりたいことを見つけるのがよいのではないでしょうか。

【菅野】「推し」も欲望の一つのかたちということですね。

【三宅】そうだと思います。自分の好きなことを突き詰めていくと親と対立することもしばしばありますし、それがきっかけで実家を出たいと考えるようになるのはとても健全なことだと思うんです。たとえ一人暮らしをしていなくても、母以外の他者と出会い、精神的に他者を入れ込むことが自覚的にできるといいのではないでしょうか。

■「友だちになるか」「虐待するか」の二者択一

【菅野】「母親が相談相手」という人が増えているように、母娘を取り巻く状況は時代によって大きく変わってきていると思います。

先日お話をうかがった精神科医の斎藤環先生は、潜在的に存在していた母娘問題が一気に噴出してきたのが1990年代で、2000年代以降はむしろ母が娘を支配するという発想が希薄になり、「友だちになるか」と「虐待するか」の二者択一になってきたとおっしゃっていました。それは、それできつい気がします。

【三宅】斎藤環先生や臨床心理士の信田さよ子先生、社会学者の上野千鶴子先生が、「女性たちの間に存在する母娘問題」を発信していたのが2000年代以降だったと思います。

【菅野】三宅さんは、漫画や小説などのフィクションで母と娘の葛藤がどのように描かれてきたのかをご著書『娘が母を殺すには?』で年代ごとに整理されています。フィクションの世界では、70年代くらいから現代にかけて描かれ方はどう変化していったのでしょうか。

【三宅】母娘の問題は少女漫画や小説のかたちでこれまでずっと描かれてはきたのですが、1990年代までは「娘が母を嫌悪する」というより、「葛藤はあるが、どうしたらいいかわからない」といった話のほうが多かったと感じています。

2000年代以降、特に2010年代は母と娘をテーマにした作品が増えています。フィクションにおいては、近年のほうが母娘の問題を表立って言いやすくなったという印象があります。

■母娘問題を男性にも知ってほしい

【菅野】90年代以前は、母親への嫌悪をストレートにまだ出せなかったけれど、その後はだいぶ意識が変わってきたんですね。昔から潜在的にテーマとして描かれていたのに、なぜなかなか問題としては捉えられなかったのでしょうか。

【三宅】これまで言いづらかった原因の一つは、男性から「母娘問題はヘビーすぎて手をつけられない」と思われていたからではないでしょうか。実際、私の周りの男性からも「母娘問題をどうしていいかわからない」という声を聞くことがあるので、こういう本をきっかけにして男性にも知ってほしいと思います。

家庭内で父親がもう少し存在感を出して母と娘の間に入り込んだり、父親ではなくても母親以外の他者が間に入ってくれたりしたら、少しは状況が変わるのではないでしょうか。

【菅野】斎藤環先生は、男性には母娘問題がピンとこないので、教養の一部のようなものとして受け止められてしまうとおっしゃっていました。男性に理解してもらうのは、なかなか難しいんですよね。

■女性たちは漫画や小説にずっと救いを求めてきた

【菅野】いずれにしても、70年代、あるいはそれ以前からかもしれませんが、女性たちはこういう漫画や小説にずっと救いを求めてきたということなのでしょうね。これって、社会にとっても個人にとっても、もっとフォーカスすべき重要なテーマだと思うんですよね。

【三宅】そうだと思います。だからこそ、作者自身が母娘の葛藤を大事なテーマとして描き続けてきたのではないでしょうか。

ただし、その葛藤は必ずしも母と娘というかたちではなく、少年のかたちに置き換えてはじめて描けるというものも多かったと思います。女性同士では生々しすぎるけど、萩尾望都先生の『残酷な神が支配する』などのように、少年の話にすることでおもしろく読めるということもあったのかもしれません。

【菅野】私も、三宅さんがおっしゃる文脈で男性同士・少年同士の物語をたくさん読んできました。私にとってはそれが「欲望」の一つで、そうした表現に間接的に救いを求めていたのかもしれません。

まさに、作家たちが「親」的な役割を果たしてくれたんですよね。

■少女漫画に描かれた「親にわかってもらえない孤独」

【菅野】しかし当時は、自分自身が母娘問題の真っ只中だったので、ほとんど意識することはありませんでした。

「自分はこういう読み方をしていたんだ」と気づいたのは比較的最近、『母を捨てる』(プレジデント社)を書いている頃でした。だから、三宅さんのご著書も衝撃的でした。

これまで母娘間で抱えていた個人的な苦しみを振り返りつつ、「これだけの作家たちがこの問題に挑んできたのか」と、改めて歴史的な文脈の中で俯瞰(ふかん)で見れたというか。70年代の方などは、どのような思いで読んでいたのでしょうね。

【三宅】気づかないうちに、救いになっていたと思います。たとえば、『娘が母を殺すには?』で私が例に挙げた萩尾望都先生の『ポーの一族』や山岸凉子さんの『日出処の天子』を、いまでいうBL(ボーイズラブ)のはしりとのようなものとして楽しんでいた読者もいたと思います。

しかし、こうした作品の根底には、「親にわかってもらえない孤独」のようなものがテーマとしてありました。作者が読者に伝えようとしたことがどこまで言語化されていたかはわかりませんが、無意識にはあったはずです。

【菅野】そうですよね。母娘問題に向き合ってきた作家や漫画家がたくさんいたという事実を、もっと歴史的文脈という渦とともに、改めてしっかりと捉えたほうがいいのではないかと考えさせられました。

【三宅】家族のようなものへの抵抗というのは少女漫画などではとてもよく描かれてきたテーマだと思います。それはやはり、女性や女の子たちが漫画に求めていた「欲望」そのものだったと思うんです。現実では家族とのつながりのようなものが強くなっているのに、毒親などを描いた作品が増えているというのも、そういう理由があるからかもしれません。

【菅野】漫画は女性や少女たちの欲望を体現する「写し鏡」なのかもしれないですね。

■創作物で自分の生きづらさの原因に気づく

【菅野】私の周りを見ていると、やはり母親の呪縛から逃れたくても逃れられない女性がとても多いと感じます。母娘問題を描いたフィクションやノンフィクションがつねに一定程度売れているのは、やはり「苦しい」と思っている人がそれだけ多いからなのでしょう。

【三宅】若い世代にとっては、それだけ母親の存在感が大きいのでしょうね。毒親ものや母娘関係がベースにあるフィクションを読んで、自分の生きづらさの原因に気づくこともあるはずです。

漫画や小説などの創作物によって生きづらさの原因が「母親」にあることを知り、そこから信田さよ子先生の『ザ・ママの研究』や菅野さんの『母を捨てる』といった本にたどり着く。そんなルートがあってもいいと思います。

【菅野】私もそうした創作物で救われた1人なので、自分の表現を通じて何かしら世の中に「救い」や「解決策」を提示できたらと考えて発信しているんです。それは、かつて私自身が最も苦しかった時期にたくさんの「表現物」によって勇気づけられ、救われたところが大きいからなんですよ。

三宅さんのご著書『娘が母を殺すには?』も、母娘問題に悩む人たちに届くことを切に願っています。

----------

書評家・文筆家

1994年生まれ。高知県出身。京都大学大学院人間・環境学研究科博士前期課程修了。著書に『人生を狂わす名著50』(ライツ社)、『文芸オタクの私が教える バズる文章教室』(サンクチュアリ出版)、『副作用あります⁉ 人生おたすけ処方本』(幻冬舎)などがある。

----------

----------

ノンフィクション作家

1982年、宮崎県生まれ。大阪芸術大学芸術学部映像学科卒。出版社で編集者を経てフリーライターに。著書に、『超孤独死社会 特殊清掃の現場をたどる』(毎日新聞出版)、『孤独死大国 予備軍1000万人時代のリアル』(双葉社)、『大島てるが案内人 事故物件めぐりをしてきました』(彩図社)、『家族遺棄社会 孤立、無縁、放置の果てに。』(角川新書)などがある。また、東洋経済オンラインや現代ビジネスなどのweb媒体で、生きづらさや男女の性に関する記事を多数執筆している。

----------

(書評家・文筆家 三宅 香帆、ノンフィクション作家 菅野 久美子 構成=岩佐陸生)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

「服は捨てておいたよ」子が理想と違った時の母の行き過ぎた行動を読者はどう考えた?

Woman.excite / 2025年1月3日 16時0分

-

「衝撃のオチ」「地獄のような漫画」とトレンド入り 話題の漫画『娘の弁当が気に入らない!』、作者に聞く背景

ねとらぼ / 2024年12月29日 20時0分

-

「ノーコメント」「あっけないですね」 加害者の元少年からの回答 並んでいたのは信じられない言葉 娘を殺害された母の苦しみ、加害者に伝わらない悲しみ

RKB毎日放送 / 2024年12月28日 12時3分

-

〈40年間無職の女性〉「31歳で高校入学した時点では、九九も覚えてなくて…」長年のひきこもりから脱出できたワケ

集英社オンライン / 2024年12月21日 14時0分

-

【漫画】「あんなの…話し合いじゃない!」 「多数決」に納得できない娘がぶち当たった“小学校の壁”<作者インタビュー>

オトナンサー / 2024年12月21日 6時10分

ランキング

-

1高齢者は「体重」が重要…標準を下回ると死亡リスクが急上昇

日刊ゲンダイDIGITAL / 2025年1月15日 9時26分

-

2芸能人なぜ呼び捨て?「日本語呼び方ルール」の謎 日鉄会長の「バイデン呼び」は実際に失礼なのか

東洋経済オンライン / 2025年1月15日 9時20分

-

3急増する大手黒字企業リストラのシビアな背景…2024年「早期・希望退職」1万人超え、前年比3倍に

日刊ゲンダイDIGITAL / 2025年1月15日 9時26分

-

4「室内寒暖差がつらい…」その要因と対策が明らかに! - 三菱電機が紹介

マイナビニュース / 2025年1月14日 16時10分

-

5スニーカーのインソールを変えるだけで「靴の機能は劇的にアップ」する。“初心者が買うべき”一足とは

日刊SPA! / 2025年1月15日 15時51分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください