水深107メートルからの浮上中に意識を失った…ダイバー・廣瀬花子がそれでも「ひと息の勝負」にこだわる理由

プレジデントオンライン / 2024年10月13日 16時16分

■病気がちだった子供時代

(前編から続く)

1986年に千葉県で生まれた廣瀬は、子供の頃から海が好きだった。伊豆七島の御蔵島に父方の祖父母が住んでおり、休みの日に島へ行って海で遊ぶのをいつも心待ちにしていた。

「私は小学生の頃、腎臓の病気で入退院を繰り返した時期があるんです。激しい運動を制限されていたので、体育の授業も見学していることが多かったし、友達がスイミングを習っているのも羨ましく見ていました。でも、御蔵島に行くと、両親も『走らなければ、10分くらいならいいよ』と海で遊ぶことを許してくれた。普段は体をあまり動かせなかっただけに、海にいる時間が私にはとても大切で、嬉しかったんですね」

海との関わりは小学校を卒業し、病気を克服するとさらに強まっていった。中学生の頃に島の親戚がイルカウォッチングを始めた。彼女は仕事の「お手伝い」と称して船に乗り、海に潜ってイルカと戯れるようになった。

「ずっと『海』とかかわって生きていきたい、と思うようになったのはその頃からです。たぶん、私にとって海に潜っている時間は、自分がありのままの自分でいられる手段だったのだと思います」

■「フリーダイビング」との出会い

そんな彼女が「フリーダイビング」という競技に出会ったのは、自宅のテレビで放送されていた映画『グラン・ブルー』を見たことがきっかけだった。フリーダイバーのジャック・マイヨールの半生を描いたこの映画を観たとき、彼女は「これを私はやるべきだ」と思った、と振り返る。

「当時から潜ることが好きだったから、『こんな世界があるんだ』って。自分はどれくらい潜れるんだろうと思ったし、きっと自分にもできるはずだと感じたんです。映画の中に出てくるフリーダイバーの人たちが、とても近しい存在に感じられました」

廣瀬は高校生になると、インターネットでフリーダイビングを習えるスクールを探した。当時は競技の情報は少なかったが、そのなかでたどり着いたのが、そのジャック・マイヨールと交流のあったフリーダイバー・松元恵のダイビングスクールだった。

■原点は「西伊豆の海に潜った日の経験」

スクールに初めて参加し、西伊豆の海に潜った日の経験は、今も彼女の原点であり続けている。

「それまでの私の海とのかかわりは浅瀬で遊ぶことが中心で、イルカウォッチングで少しだけ素潜りをしていただけでした。だから、恵さんのスクールでフリーダイビングを体験したとき、初めて15メートルくらいの深さに潜ったんです。すごく感動しました。潜り終えたときは言葉にならない感覚に包まれて、ただただボーっとしていたのを覚えています。

すると、恵さんが私の傍(かたわ)らに来て、こう言ったんです。

『私も同じ気持ちだったのよ』

恵さんも初めてジャックのもとでフリーダイビングを経験したときは、同じように呆然とするほどの感動を覚えた、という話をしてくれました。そんな自分の姿を後ろから見透かすように、ジャックがこう言ったのだ、と。

『Feel so good?』」

■思わず「世界記録をとりたい」と言った

「潜った時の感覚や感情のつながり。そこにはもう、言葉はいらないんだと思いました。私は我に返った後、恵さんに『世界記録をとりたい』と思わず言っていました。いまは15メートルだけれど、きっとこの先、私は20メートル、30メートルと潜れる。そんな気持ちが自然と胸に湧いてきたからでした」

廣瀬は高校を卒業後の2007年、21歳の時に初めて公認記録大会でCWTに挑み、35メートルの記録を残す。その後、ダイビングのインストラクターとして働きながら、国内外の大会に出場していった。2010年には沖縄でのAIDA(International Association for Development of Apnea)世界選手権の団体戦の日本代表となり、STA(閉息静止)6分13秒・DYN(平行潜水)177メートルという日本記録を樹立して日本女子チームの優勝の立役者となる。

フリーダイビングの競技でそうして結果を残していく中で、彼女はCWTでも頭角を現していった。

そんななか、初めて前述の「フリーフォール」の感覚を経験したのは2014年のことだったという。この年、イタリアのサルディーニャ島で行われる世界大会に向けて、廣瀬は「90メートル」という目標を掲げてCWTのトレーニングを行っていた。

■「生」と「死」が隣り合わせの状態

「海に吸い込まれていく感覚は、40~50メートルの先の世界で生じるものです。そのときは70メートルくらいの練習をしていたのですが、『先輩たちが言っていた「海に溶ける」というのは、こういうことなんだ』と思いましたね。

深く潜っていくにつれて、手足の毛細血管の血流がなくなって、手足そのものが消えていくように感じたんです。不思議な感覚でした。このまま潜り続けていけば、自分は死んでしまう。それでも、できることなら、ずっと深く深く落ちていきたいとも思う。そのとき、『生きている』という実感が胸に湧いてきました。海の中で『生』と『死』が隣り合わせの状態でせめぎ合っていた、と言えばいいでしょうか。

そんなふうに海に潜っていると、そこでは生と死が一体のものであると強く感じます。生きているから死がある。潜るという行為は、生の世界から死の世界に近づくことに似ているように思います。たぶん私がそう感じるのは、潜ることによって『死』の隣にある『生』のほうに意識がフォーカスされていくからだと思います。水中という『死』に取り囲まれた場所だからこそ、くっきりとする『生』の実感がある。その実感に私は言葉にならない幸せを感じてきたんですね」

■少しだけ「生まれ変わっている」ような気がする

――フリーダイビングのもたらすそんな感覚を、廣瀬さんは求めている?

「すごく偉大なもののバックアップがあるような気がするんですよ。自分が生命の個体であるという実感があって、深く潜るたびに何かが洗い流されていく感じがします。息を止めて潜るトレーニングを続けていると、『苦しい』という状態をコントロールできるようになる。だから、ボトムに潜っていくと、『私はこの場所でずっと生きていける。もう息もしなくていい』という気持ちにさえなるんです。そう感じるのは、生命がもともと海からやってきたからかもしれませんね。

でも、やっぱり私は陸で生きている人間だから、次第に呼吸の欲求が水の中にいると始まるわけです。水面に上がっていくことを『コントラクション』と言うのですが、自分の脳が『呼吸をしなさい』と身体に命じているのを感じる。筋肉の痙攣(けいれん)が気管支の辺りから、ぐっ、ぐっ、という感じで始まって、低酸素による窒素酔いの反応も起こってくる。そうすると『夢の中』から目覚めるように、周囲の人たちのことや、普段の生活や記憶が頭の中でリアリティを持ち始め、『みんなの待っているところに帰るべきだ』と思う。

コントラクションの過程では、そんなふうに人間としての感情がちょっとずつ戻ってきて、それが浮上とともに膨らんでいく感じがします。ああ、私は陸で生きている『人間』なんだ、と思うんです。その感覚は深く潜れば潜るほど、私にいつも新鮮な感覚として体験し直されていきます。未知の場所に行く前の新しい緊張、新しい不安、新しいプレッシャー。その都度、新しい気持ちが芽生える。海の中で純粋な生命としての個体に変わり、そして、上がってくると、そのたびに自分が少しだけ生まれ変わっているような気がするんですよ」

■「ブラックアウト」の経験から学んだこと

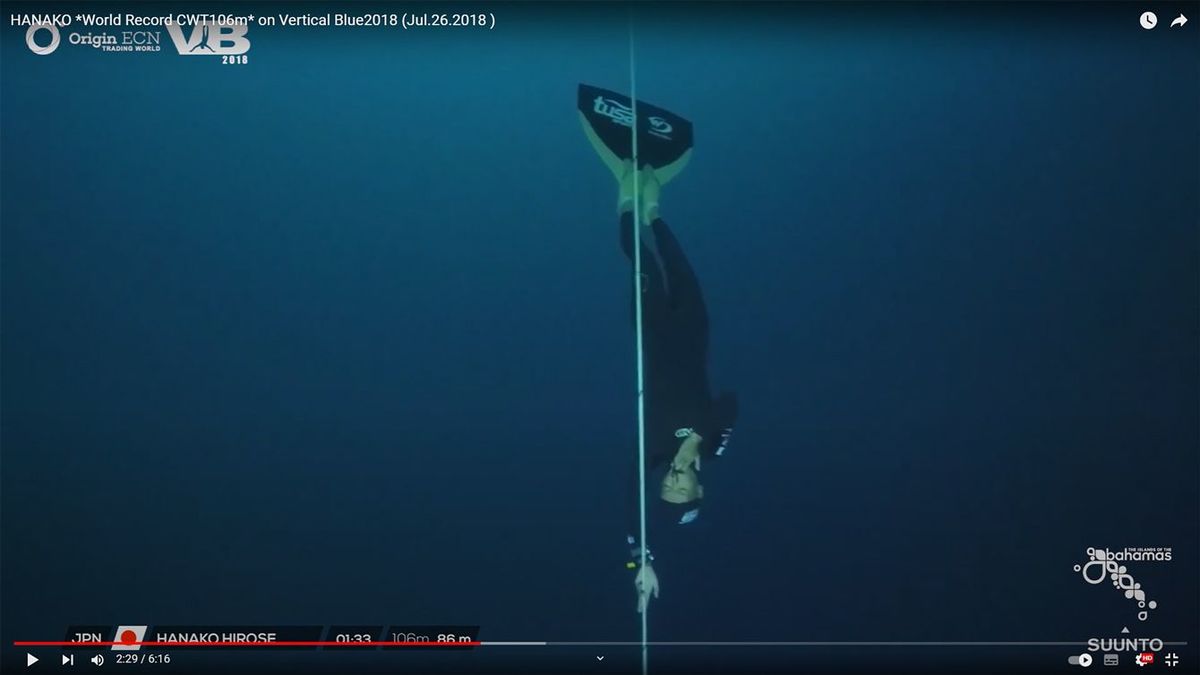

2018年のバーティカル・ブルーで、廣瀬はイタリアのアレッシア・ゼッキーニとスロベニアのアレンカ・アルトニクと世界記録を争い、一時は世界記録を更新する106メートルまで伸ばした。一方、同大会では大会最終日に107メートルに挑戦した際、浮上中に意識を失う「ブラックアウト」を経験している。その経験から、廣瀬は次のようなことをあらためて学んだと語る。

「2018年の106メートルの時は、『自分の行けるところまで行った』という良いダイブができたんです。でも、その後、ゼッキーニ選手とアレンカ選手が記録をさらに伸ばす中で、『勝負をする』という気持ちになってしまったんですね。

特にゼッキーニ選手は自身がブラックアウトを繰り返しても、とにかく記録を伸ばそうとするタイプ。私とは本来、スタイルが違うダイバーなのですが、彼女の『絶対に負けない』という雰囲気に引っ張られてしまった。そんなふうに自分と闘っている状態になると、クレイジーに限界を超えるようなダイブになって、『いいダイブ』をしようという感覚が薄まってしまったのだと思っています。

その経験から学んだのは、どんなにハードな状況であっても、あくまでもダイブを自分軸で考えることの大切さでした。『この人よりも勝たなきゃ』『あの人が107メートルなら私も107メートルやらなきゃ』と考えるのではなく、自分のコンディションとマインドをよく見つめて最良の距離をベットしていく。結局はその方が記録も出るんですよ」

■「あの場所にまた行きたい」

「その意味で強く印象に残ったのは、私とゼッキーニ選手が107メートルにベットした最終日、前日まで記録を競っていたアレンカ選手が一人だけ勝負を降りたことでした。

彼女が80メートルを申告しているのを知ったとき、私は『負けた』と思いました。私がかなり無理をして107メートルを申告していたとき、彼女は大会や勝負の雰囲気に惑わされず、今の自分が『いいダイブ』をできる選択をしていたからです。アレンカ選手は前日に105メートルを潜っていたのに、その日は80メートルのダイブをした後にすごく気持ち良さそうに海から上がってきました。3人の勝負とは関係なく自分のいいダイブをした彼女の姿に感動しました」

――今後、廣瀬さんはどのようなダイブを目指していくのでしょうか。

「やっぱり私は挑戦することが好きだから、世界記録は人生の目標であり続けます。でも、いまは『記録』そのものには、以前ほどは固執していないかな……。それ以上に大事なのは、自分にとっての『いいダイブ』をいかに作っていけるかどうか――と思っています。

記録への挑戦はもちろん興味深いものだけれど、私にとって1メートルでも先に潜ることは、未知の場所にたどり着き、未知の自分を発見することです。だって、70メートルを潜っていたときも、75メートルの場所に未知があった。うまく言えないけれど、新しい場所に到達するたびに新鮮な感覚があって、『あの場所にまた行きたいな』と私は感じ続けていました。だから、きっと先に行けば行くほど、いままで感じたことのない感覚がある。その先を見てみたい、感じたい。そんな思いがあるんですよ」

----------

フリーダイバー、水中モデル

1986年生まれ。幼少期から御蔵島のイルカと泳ぎフリーダイビングの素養を身につける。高校在学中に初めてフリーダイビングスクールに参加。2007年公認記録会においてCWT(垂直潜水)初挑戦にして-35mの成績を残す。2010年に沖縄で開催された世界選手権大会での総合優勝を皮切りに、日本代表選手として国内外の大会で数々の日本記録を樹立。世界選手権では日本代表チーム「人魚ジャパン」のメンバーとして3度の金メダリストに輝く。2017年の国際大会で-103mへの深度潜水の世界記録を樹立。深度100mを越える記録は世界女子史上2人目。2018年には-106mへの潜水を成功させ、再び当時の世界記録を樹立した。現在も世界記録更新を目指し競技活動を行うかたわら、フリーダイビングのインストラクターとして全国各地でフリーダイビングスクールやレッスンを行い、後進の選手育成にも努めている。

----------

----------

ノンフィクション作家

1979年東京生まれ。2002年早稲田大学第二文学部卒業。2005年『ぼくもいくさに征くのだけれど 竹内浩三の詩と死』(中公文庫)で第36回大宅壮一ノンフィクション賞受賞。著書に『ドキュメント 豪雨災害』(岩波新書)、『豊田章男が愛したテストドライバー』(小学館)、『「本をつくる」という仕事』(筑摩書房)など。近刊に『サーカスの子』(講談社)がある。

----------

(フリーダイバー、水中モデル 廣瀬 花子、ノンフィクション作家 稲泉 連)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

水深100メートルを素潜りすると肉体はどうなるのか…ダイバー・廣瀬花子が到達した「海に溶ける」の意味

プレジデントオンライン / 2024年10月13日 16時15分

-

【海外発!Breaking News】サメの腹部からウェットスーツを着用した遺体の一部、68歳ダイバーと判明(インドネシア)

TechinsightJapan / 2024年10月10日 5時55分

-

ファーウェイ、フリーダイビングの国際大会に協賛 「HUAWEI WATCH Ultimate」を着けて水深111mの日本新記録達成

ASCII.jp / 2024年10月9日 18時10分

-

『HUAWEI WATCH Ulimate』が日本で14年ぶりとなるフリーダイビング日本新記録樹立をサポート!

PR TIMES / 2024年10月9日 13時15分

-

『HUAWEI WATCH Ultimate』にプレミアムなゴルフ機能が追加!新色グリーン10月9日(水)より発売

PR TIMES / 2024年10月2日 16時45分

ランキング

-

1「日本の観光が危うい」と懸念される2+1要素 観光学者が感じている「観光消滅」へ足音

東洋経済オンライン / 2024年10月15日 11時40分

-

220歳になって“腹違いの兄”から知らされた両親の秘密…母は「黙っててごめんなさい」と号泣

日刊SPA! / 2024年10月15日 8時52分

-

3オバマ元米大統領が被団協のノーベル平和賞に祝意

産経ニュース / 2024年10月15日 9時23分

-

4もうタイトルからして「地上波いいんすか?」 衝撃的内容だった2024夏ドラマ

マグミクス / 2024年10月14日 20時10分

-

5ワークマンで見つけたらラッキー「1000円台のファーマルシェバッグ」 ふわふわがカワイイ使い勝手抜群バッグ

Fav-Log by ITmedia / 2024年10月15日 6時20分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください