「90歳でもヨボヨボにならない人」は心得ている…栄養士が警鐘「高血圧・糖尿病リスク」をあげる意外な食べ物

プレジデントオンライン / 2024年12月27日 6時15分

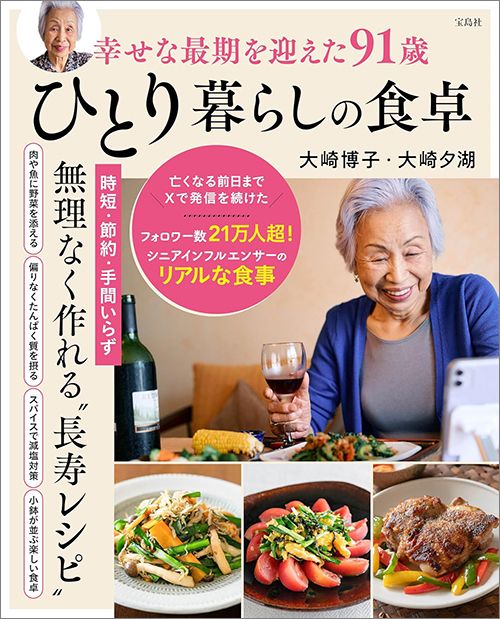

※本稿は、大崎博子・大崎夕湖著『幸せな最期を迎えた91歳ひとり暮らしの食卓』(宝島社)の一部を再編集したものです。

■「ピンピンコロリ」した人が食べていたものをプロが分析

まさに“ピンピンコロリ”な最期を体現した21万超のフォロワーを超えるインフルエンサー大崎博子さん(91)。その健康の秘訣は、どこにあったのでしょうか。多くの高齢者の食事を見てきた、在宅栄養専門管理栄養士の塩野﨑淳子さんに、博子さんの食事から見える健康長寿のヒントを伺いました。

私は、地域で介護予防の教室を開催していますが、来られるのは前期高齢者と呼ばれる60~70代の方。みなさん口をそろえておっしゃるのは、「介護を受けるのではなく、(亡くなる)直前までピンピンしていたい」。病気で苦しまず、長らく介護のお世話にならず、長生きしてコロリと死ぬ“ピンピンコロリ”です。

ですが、平均寿命と健康寿命の差は男性で8.7歳、女性で12.1歳あり、約10年の開きがあります。つまり、約10年は介護や病気などの期間があるのが平均ということになります。

実際に、ピンピンコロリで亡くなる方は100人中5人、約5%程度だといわれています。

本記事では、管理栄養士の立場から、大崎博子さんの食生活を読み解き、最期まで元気でいられた栄養のポイントを一部ご紹介します。

■「豆腐でタンパク質をとる」もほどほどに…

博子さんの食生活を拝見し、まず素晴らしいと思ったのは、たんぱく源になる食品を毎食必ず摂られていることです。

それもひとつの食材に偏らず、昨日は鮭で、今日は鶏肉と、毎日同じものが続かないようにまんべんなく召し上がっています。さらに、肉と魚を交互にする、植物性たんぱく質をプラスするなどの工夫も見られます。

高齢になると、たんぱく源として豆腐ばかり食べている方が多くいらっしゃいます。豆腐はやわらかくて食べやすいたんぱく源ではありますが、豆腐だけだと、亜鉛などのミネラルが不足してしまいます。

亜鉛は高齢者が不足しがちな栄養素で、慢性的に不足すると皮膚炎や味覚障害などのリスクがありますが、意識して摂っている人は少ない傾向にあります。牛肉や豚肉などの赤身の肉や牡蠣には亜鉛が豊富なので、たんぱく質は肉や魚、豆腐などの豆類、とバランスよく摂るようにしましょう。

目安量は、日本人の食事摂取基準2020年版によると、高齢者(65歳以上)では、1日に少なくとも体重1kg当たり1.0g以上のたんぱく質を摂取することが望ましいとされています。体重が60kgの方の場合は、60gということになります。

■大崎さん流「体に良い」お酒の飲み方

博子さんの長寿な食生活の2つ目のポイントは、毎晩の夕食に野菜がついていることです。先ほどご紹介したたんぱく質とともに、高齢者の食事には、緑黄色野菜はもちろん淡色野菜も欠かせません。

博子さんご本人は彩りを考えて、トマトやパプリカをよく選んでいるようですが、栄養面でも食べごたえの面でもおすすめの食材です。

ただし、咀嚼力が落ちている人には、トマトの皮が口に残ったりして食べづらいことも。湯むきしてあげると、食べやすくなります。

また、魚や肉に必ず添え物として野菜を加えているのも、野菜をたっぷり食べられるコツです。例えば、焼き魚に添える野菜とは別に野菜の和え物を1品加えるなど、品数を増やすテクニックにもなります。

■毎日の「晩酌」もたっぷりの野菜と、がポイント

毎晩の晩酌が欠かせなかった博子さんは、まず350ml缶のビールを飲んでから、ワインまたは焼酎を軽く1杯飲むのが日課だったようです。アルコールの適量は純アルコール量にして、女性の場合は1日20gです。アルコール度数が5%のビールの場合、純アルコール量を20gに収めるには、500mlが適量です。大崎さんのひと晩ごとの量で計算すると適量内におさまっていたのではないでしょうか。

もうひとつのポイントが、たくさんの野菜と一緒にお酒を飲んでいた点。空腹で一気にビールを胃に流し込むように飲むなど、アルコール濃度が高いまま維持される飲み方はよくありませんが、博子さんのように野菜やたんぱく質の食事と一緒に飲むのは、健康的な飲み方ともいえます。私が管理栄養士の仲間と飲む時は、必ずサラダを頼んだり、アボカドやグレープフルーツなど翌日にむくみを残さないような食べ物を一緒に摂っています。

■丼ものや煮物は要注意

博子さんの食生活は、1回の食事に小鉢が多く登場し、その分塩分が多くなってしまうので注意が必要です。

とはいえ、味をつけずに食べられる野菜はトマトぐらいですよね。そこで活用したいのが、減塩調味料です。以前は減塩のものはおいしくないというイメージがあったようですが、最近ではさまざまなメーカーが減塩タイプを販売し、ケチャップやドレッシング、めんつゆにも減塩タイプがあります。

博子さんも生野菜によくマヨネーズを使っていたり、ぬか漬けがしょっぱい時は塩を抜いて野菜炒めにしたりと工夫していたようです。

また、調理では、丼ものや煮物は塩分が多くなってしまうので気をつけましょう。毎日続けて食べるのをやめるだけでも変わります。

博子さんのように、品数の多い夕食には、味噌汁をつけないなど、全体のバランスをみて調整することも大切です。

減塩は、なるべく早いうちから始めるのをおすすめしています。すでに高くなった血圧を減塩だけで下げるのは難しいからです。最初は薄味に慣れないかもしれませんが、慣れると野菜の味や素材の味でおいしいと感じるようになっていきます。

■定期的な「歯科検診」で糖尿病のリスクを下げる

博子さんの食卓に並ぶメニューからわかるように、91歳でこれだけの食材を食べられるお口を維持できたのは、日々の歯磨きや定期的な歯科検診を怠らなかったからではないでしょうか。

高齢になると、肉などの硬い食材を食べなくなる人がいます。硬いから嫌だと避けるのではなく、それを食べるための口をどう維持するかが介護予防では大切です。

また、噛めないからといって、やわらかく煮たうどんやおかゆなど、やわらかい食事ばかり摂ると、結果として栄養状態が悪くなったり、糖質過多になることで、糖尿病のリスクが高まる恐れがあります。

高齢者の悩みに多い便秘は、食欲の低下にもつながりますので、水分や食物繊維を積極的に摂るとよいでしょう。

----------

在宅栄養専門管理栄養士

機能強化型認定栄養ケア・ステーション「訪問栄養サポートセンター仙台」(医療法人豊生会むらた日帰り外科手術クリニック内)で、在宅栄養専門管理栄養士として活動。高齢者の栄養管理の最前線に立ち、食事に関するアドバイスや支援を行う。著書に『70歳からは超シンプル調理で「栄養がとれる」食事に変える!』(すばる舎)ほか。

----------

(在宅栄養専門管理栄養士 塩野﨑 淳子)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

82歳料理研究家が伝授「食べ力」鍛える"簡単"習慣 ひき肉そぼろを加えてたんぱく質"ちょい足し"

東洋経済オンライン / 2025年2月5日 12時30分

-

おかゆ?ゼリー? 発熱時、エキスパートが推奨する食材・食事とは【管理栄養士解説】

ORICON NEWS / 2025年2月1日 9時0分

-

大妻女子大学食物学科管理栄養士専攻が東京歯科大学との合同連携授業を開講 ― 「摂食嚥下機能に応じた栄養食事」をテーマに実習や講義、嚥下検査の実演などを実施

Digital PR Platform / 2025年1月7日 14時5分

-

野菜不足を感じる方におすすめ!低カロリーでも食べ応え抜群の「半日分の野菜とイカのXO醤仕立て」を1月7日(火)から新発売

PR TIMES / 2025年1月7日 12時30分

-

たんぱく質たっぷり♪エビに含まれる嬉しい栄養素を解説!エビのおすすめおつまみも

楽天レシピ デイリシャス / 2025年1月7日 9時0分

ランキング

-

1今年も大量廃棄「ご利益なんてない」売れ残った恵方巻きに疑問噴出、米不足も批判に拍車

週刊女性PRIME / 2025年2月5日 8時0分

-

2「五十肩」を最もスムーズに改善する方法…じっと安静はダメ

日刊ゲンダイDIGITAL / 2025年2月5日 9時26分

-

3「那智の滝」で滝つぼ凍る 和歌山の世界遺産、白く雪化粧

共同通信 / 2025年2月5日 10時26分

-

4函館のラブホテル社長が語る“ラブホ経営”の難しさ。「2日間部屋が使用できない」困った用途とは

日刊SPA! / 2025年2月3日 15時51分

-

5「あれ?今日、オレだけ?」内定式で知った衝撃の事実 採用難が生む異常事態

まいどなニュース / 2025年2月5日 7時20分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください