「こんなそば屋はすぐに潰れる」と言われたが…会社員を辞めた「そば打ち職人」が59年続く名店を作り上げるまで

プレジデントオンライン / 2025年1月14日 7時15分

■千葉・柏にある「そばの名店」

再開発で新しい街づくりがはじまろうとしている千葉県の柏駅。にぎやかな駅前から車で15分ほど進んだ場所に、豊かな自然に恵まれた天然湖沼の手賀沼がある。隣接する小高い丘の上に広がるのは、閑静な住宅街。その一角に、そば好きなら知らない人はいないといわれる名店が佇んでいる。創業59年の「竹やぶ 柏本店」だ。

この店を興したのは阿部孝雄(80)さん。機械によるそば打ちや製粉が主流だった1980年代に、手打ちそばと石臼挽き自家製粉をいち早く導入。その後も500種以上の変わりそばをつくり出し、そば界に新しい潮流を生み出した巨匠と呼ばれる人物だ。

阿部さんが竹やぶを開業したのは22歳の時。以来、江戸前そばの伝統を主軸としつつ、個性的で粋なそばと先進的な店づくりで長年業界を牽引、何人もの後進を輩出してきた。その味は多くのそば好きをうならせ、柏を飛び出し箱根や恵比寿、六本木などにも出店。現在はすでに引退して2人の息子に店を任せているが、今でも竹やぶのそばを食べに足繁く通う著名人も数多い。

取材で店を訪れた筆者は、入り口付近にいたお客さんに「よく来るんですか」と尋ねてみた。

「最初は知り合いから、ここでおいしいおそばが食べられると聞いてね。隣の県に住んでいるのだけど、ここのおそばの味が忘れられなくて時々食べに来るんですよ」

決して便利な場所にあるとはいえない、片田舎のそば屋。飲食店のなかでも経営が難しいとされるそば業界で、なぜ竹やぶは世代を超えて長年愛され続けてきたのか。その道のりは「出会いの縁」と「独創的な発想」に満ちていた。

■夜行列車に乗って上京

阿部さんは、1944年に新潟県で3人兄弟の末っ子として生まれた。父親は小学校の校長先生をしており、母親は自宅の2階で洋裁や和裁を教えていたそうだ。

阿部さんは子どもの頃「家で勉強をした記憶がまったくない」という。学校から帰ると原っぱに走り、暗くなるまで遊んでいた。学校の成績はいつもビリから2番目。しかし教育者だった父親は決して勉強しろとは言わず、自然のなかで好奇心を持ち、工夫しながら遊ぶ息子の姿を静かに見守っていた。

この頃に育まれた独創性が、のちの味づくり、店づくりの基盤となる。

高校を卒業すると、夜行の就職列車に乗って上京。学校に家具会社の就職案内が来ていたことから、縁があって川崎の家具会社に入社した。

特に将来どうなりたいという夢があったわけでもない。「高校を出れば働くんだろう。そんなものだ」と、人生の流れに身を任せる形で社会人としての一歩を踏み出した。

■家具会社を辞め、何気なく叩いた「薮」の門

入社後は東京、名古屋、大阪と、各地で家具の注文を集めて売りまわった。約2年で課長代理になるほど真面目に働いたが、入社して3年目を迎える頃に転機が訪れる。

今となっては原因を「忘れてしまった」そうだが、上司と喧嘩して退職することになったのだ。会社を辞めた阿部さんは、当時上野に住んでいた2番目の兄の家に転がり込んだ。

「これから何をしよう」と考えていた時に、江戸そばの老舗「池の端藪蕎麦」の店頭に張り出されていた求人広告を目にする。阿部さんは「じゃあ、そば屋にでもなろうか」と思い、なんとなく応募することにした。

江戸時代には数え切れないほど多くのそば店があったという。そのなかで、現代まで暖簾を受け継いできた3つの代表的な系統を「江戸三大そば」と呼ぶ。それが「藪」「更科」「砂場」の3暖簾だ。

それぞれ味やつゆに異なる特徴がある。「藪」はやや緑がかった色のそばと少し塩辛いつゆ、「更科」は真っ白なそばと淡く甘めのつゆ、「砂場」は小麦粉2:そば粉8の割合でつくられる「二八そば」で、甘めの濃いつゆが特徴だ。

このうち、薮の系統には「かんだ」「並木」「池の端」からなる「藪御三家」があり、阿部さんは偶然にもこの「池の端」の門を叩くことになった。

阿部さんはそれまで日本そばを食べたことがなかった。「そもそも料理にまったく興味がなかった」そうで、もちろん飲食店で働いた経験もなかったが、池の端薮蕎麦に面接に行くと「かえって経験がないほうがいいでしょう」と言われ次の日から働くことになった。

1964年、間もなく20歳になろうとしていた阿部さんは、ここからそば職人への道を歩み出す。

■一から学んだ修行時代

修行中は洗い物、そば打ち、盛りつけ、お客さんの注文を聞き料理を運ぶ「花番」といった仕事の繰り返しだった。

当時の阿部さんは、そばに関する技術も知識も一切持ち合わせていない、いわば真っさらな状態。「仕事とはこういうものだ」と思い、言われるがまま必死に体を動かした。

池の端薮蕎麦では機械でそばを打っていたが、そば粉と水を合わせてこねるのは手作業。そば粉に加える水の量は計らず、手の感覚で決めるよう厳しく教え込まれた。

水の量はその日の気温や湿度、そば粉の挽き具合などで毎日変わる。そうした繊細な感覚を見極められるよう、何度も失敗しながら自分の体で覚えた。

もりそば1枚の量も三箸半と教わった。これは箸で3回半つまんで食べ終わる量で盛るようにということ。江戸時代からそばは食事の合間に軽く食べるもので、2枚食べるのが粋だと考えられていたためだ。

■22歳で独立、自分の店を開く

修行期間が1年10カ月になろうとする頃、再び転機を迎える。

池の端薮蕎麦で10年修行しても、店を出して成功する人はごく少数。実際、独立せずにいる先輩が多かったため、阿部さんも自分の店を持つまでにはまだまだ時間がかかるものだと考えていた。

ところがある日、千葉県の我孫子に住む兄から思いがけない助言を受ける。

「一生修行だよ。まだ未熟かもしれないけど、店をやりながら修行をしたらどうだ」

兄の言葉を聞き「それもそうだな」と思った阿部さんは、人生の流れに身を任せるように、独立して自分の店を開こうと決意する。場所は、兄に「これから発展する」と勧められた柏に決めた。

タイミングもよかった。ちょうど父親が退職し、退職金のうち100万円を開店資金として融通してもらえたのだ。修行期間はわずか2年弱。店をやめたいと申し出た時、池の端薮蕎麦の主人から「まだ早い」と反対されなかったのだろうか。

「まったく。わかりましたと快く了承してくれました。僕が自分の店を開く時には、わざわざ周りのそば屋を見て回り、アドバイスしてくださったんですよ。本当にありがたかった」

■開店するも、客は日に日に減っていく

1966年12月、22歳の時に「竹やぶ」を開店。柏駅から歩いて1~2分の場所にある、ビルの1階を借りた。お客さんに喜んでもらえるよう万全の体制で開店日を迎えたが、間もなく厳しい洗礼を受けることになる。

当時の値段は、もりそば1枚50円。周りのそば店の相場は、もりそば1枚35円。竹やぶでは江戸前の三箸半で出していたため、柏に住む人たちから「こんなに量が少なくて高いそば屋は、すぐにつぶれる」と口々に言われたのだ。

初日の売上は1万円ほど。しかし2日目は8000円、3日目は5000円とどんどん落ちていき、売り上げの少ない日は2000円、多い日でも5000円という状態が続いた。店の家賃が2万4000円。「3日でひと月の家賃分を稼げればやっていける」と聞いていた阿部さんは、危機感を覚えた。柏の人たちに言われた言葉が脳裏をかすめる。

■深夜営業が奏功したが…

「もうダメだ、店がつぶれる」

家賃や給料を払えない苦しい状況が続いた。「どうにかしなければ」と出前をはじめようとしたものの、ノウハウも人手もない。簡単には手を出せなかった。それでも生きていくために稼がなければならない。

苦悩の末にはじめたのが、深夜営業だ。20時までだった営業時間を深夜0時まで延長。その策が功を奏し、23時40分になると近隣のバーから引けたお客さんやホステスさん、芸者さんが来てくれるようになった。

1日の売り上げが1万円台になり、どうにか最低限の生活ができるようになった。これでひと安心かと思われたが、そうではなかった。酔っ払いのお客さんに悩まされるようになったのだ。そばを味わうどころか「こっちは金を払っている客だぞ」と文句をつける人もいて、言い返したいのをグッと堪えながら低姿勢で接する日々。通常の営業時間のお客さんは相変わらず増えないままで、阿部さんは頭を抱えた。

「お客さんに反発なんてとてもできない。言ってみれば僕はよそ者なわけですよ。だから柏の地で定着するためには、お客さんに喜んでもらえる店、また来たいと思ってもらえる店にしなきゃいけなかった」

■1年間の休業中、手打ちそばを学ぶ

頭に浮かぶのは「どうしたらお客さんが来てくれるのか」「どうしたらお客さんに喜んでもらえるのか」ということばかり。阿部さんは、そばの道で生きていくための勉強を本格的にはじめた。

「全国のいろいろな名店を回って食べ歩きをしました。『○○に面白い店がある』『あそこの店は評判がいい』と聞けば、すぐに飛んでいきましたよ。そして、その店の優れているところを見つけるんです。子ども頃は勉強なんてしなかったけどね」

「人と同じことはやりたくない」という気持ちも強かった阿部さんは「手打ちそばをやってみよう」と考えはじめる。当時、東京のそば店はほとんどが機械打ちだった。手打ちにすれば、そばの味がよくなり、お客さんが増えるかもしれない。阿部さんはベニヤ板を買って見よう見まねで手打ちを覚えたが、やはりきちんと習いたいと思うようになった。

ちょうどその頃、願ってもないチャンスが訪れる。柏駅前の再開発で、店の前にある道を拡張する話が持ち上がり、店を移転する必要が出てきたのだ。工事の影響で1年間休業しなければならない。

阿部さんは、これ幸いとばかりに空白期間を利用して武者修行に出ることにした。食べ歩きがきっかけで知った練馬のそば店で2カ月、板橋のうどん店で1カ月住み込みで働き、そばとうどんの打ち方を一から学んだ。

■理想のそばを打てた後の虚しさ

そばとうどんを手打ちに切り替え、柏駅により近い2軒目の店を開いたのは1971年のこと。駅前が再開発で活性化したことも追い風となり、初日からお客さんがひっきりなしにやって来る。昼は3回転、夜は2回転するほどの盛況ぶりだ。さらに雑誌に取り上げられたのがきっかけで、竹やぶは県外にも知られる存在となった。

この頃の目標は、日本一のそば店になること。竹やぶをお客さんと対等に渡り合える店にしたかった。そのために毎日打ち場に立ち、1本たりとも無駄のないきれいなそばを打つことを追求していた。

そば職人としての頂点を目指して突き進んでいた33歳のある日、ついに自分の理想通りの完璧なそばを打ち上げることができた。「自分の納得のいくきれいなそばを打てたのは、その1回きり。その1回だけが自分のなかの最高」だったという。

「もう、そば職人をやめよう」

この時、日本一のそば店になろうという気持ちも急速に失せていった。1本たりとも無駄のないきれいなそばを打てたからといって、それは打てただけ。おいしいとは限らないし、お客さんが喜んでくれるとも限らない。まったく隙のない完璧さをつまらなく感じたのだ。

ちょっとばかり欠点があったほうが、人間味があって面白い。それは個性として味に現れる。それならば自分らしい味づくりと店づくりをしていこう、自分らしく生きようと強く思ようになる。自分なりの頂点に達した阿部さんは、そば打ちを店で教え込んだ子たちに任せ、特別な時以外は自分で打たなくなった。

竹やぶの象徴となる「そば三昧コース」の中の「にしんそば」。甘く煮たにしんは優しい味わい

- 筆者撮影■「竹やぶだから食べに来る客をもてなしたい」

自分らしさを追い求めるようになってから、「駅前ではなくもっと適した場所があるのではないか」と考えるようになった阿部さん。

駅前という場所柄、いろいろなお客さんが店にやって来る。なかには「どんぶりを貸してくれ」と言いながら、犬を連れて店に入ってくる人もいた。貸したどんぶりで犬にエサを食べさせるのだ。言葉がなかった。

「金を出しているのだから」と傍若無人に振る舞う地元のお客さんに耐えきれず、店内で喧嘩をすることも増えた。「そば屋というのは一段も二段も低く見られていた」という当時の時代背景も大きく影響していたのだろう。

「生意気だ」

「値段が高すぎる」

「柏でやるには100年早い」

独立以降、常に厳しい言葉を浴び続けてきた。10年におよぶ我慢もいよいよ限界を迎える。

「これからは『竹やぶだから』とわざわざ食べに来てくれる人をもてなしたい。それを理解してくれるお客さんだけ来てくれればいい」

阿部さんは「自分らしい店をつくるのなら、自然が残されている場所にしよう」と考え、土地探しに奔走した。それでようやく探し当てたのが、現在の店がある手賀沼のほとりだ。

■大工に金を持ち逃げされる

2番目の店をたたむ3~4年前に念願の土地を買い、新しい店づくりを開始。当時は森のような状態で道もなかったため、友人にブルドーザーで切り拓いてもらい、自分で小型ダンプを運転して何往復もしながら砕石を運んだ。

新しい店への期待が高まっていたある日、事件が起こる。信頼していた大工さんにお金を持ち逃げされてしまったのだ。

工事をはじめる前に手付金を払っていたが、それとは別に「どうしても今日中に材木を買うお金が必要だ」と言われ、わざわざ銀行から450万円を借りて大工さんに渡した。すると「その日のうちに夜逃げをしてしまった」のだという。

近所の人から「いなくなった」と聞き、慌てて駆けつけると家はもぬけの殻だった。450万円は大金だ。今ある店の存続も危ぶまれる非常事態。しかし、嘆いている場合ではなかった。これからも生きていくために、店をつくり上げなくてはいけないのだから。

「逃げられてしまったものはしょうがない。こんちくしょうと思ったら自分がどんどん惨めになる。すべては自分の心がけ次第」と考え、逃げた大工さんを追いかけず、警察にも届けなかった。

とはいえ借金の返済日は待ったなしで迫ってくる。このままでは店の人たちに給料を払えない。帳簿をつけていた妻の栄子さんは困り果て、給料日の朝、実家に頼み込んでお金を融通してもらいその場をしのいだ。

■手賀沼を一望する丘の上で再スタート

駅前の店の営業を続けながら工事を続行し、1982年に店を移転。トラブルを乗り越え、37歳の時に手賀沼の湖畔で再スタートを切った。柏駅からは車でないと行くのが難しい場所に移ったため、またもや地元の人たちから「あんなところじゃすぐにつぶれるよ」と心ない言葉を言われたという。

手賀沼の店は、「竹やぶだから」とわざわざ足を運んでくれるお客さんのためにつくった。阿部さんも「最初の1年はお客さんがゼロでも構わない」という覚悟だった。

乗り切るための資金も準備していたが、まったく自信がなかったわけではない。そもそも駅前に店を構えていた頃から地元のお客さんは少なく、クルマ社会も進んだことから「そば好きな人の3割程度は車で来てくれるだろう」と予想していたのだ。

その予想は的中。新規開店の宣伝はしていなかったにもかかわらず、竹やぶのそばを食べるためにたくさんのお客さんが来てくれた。

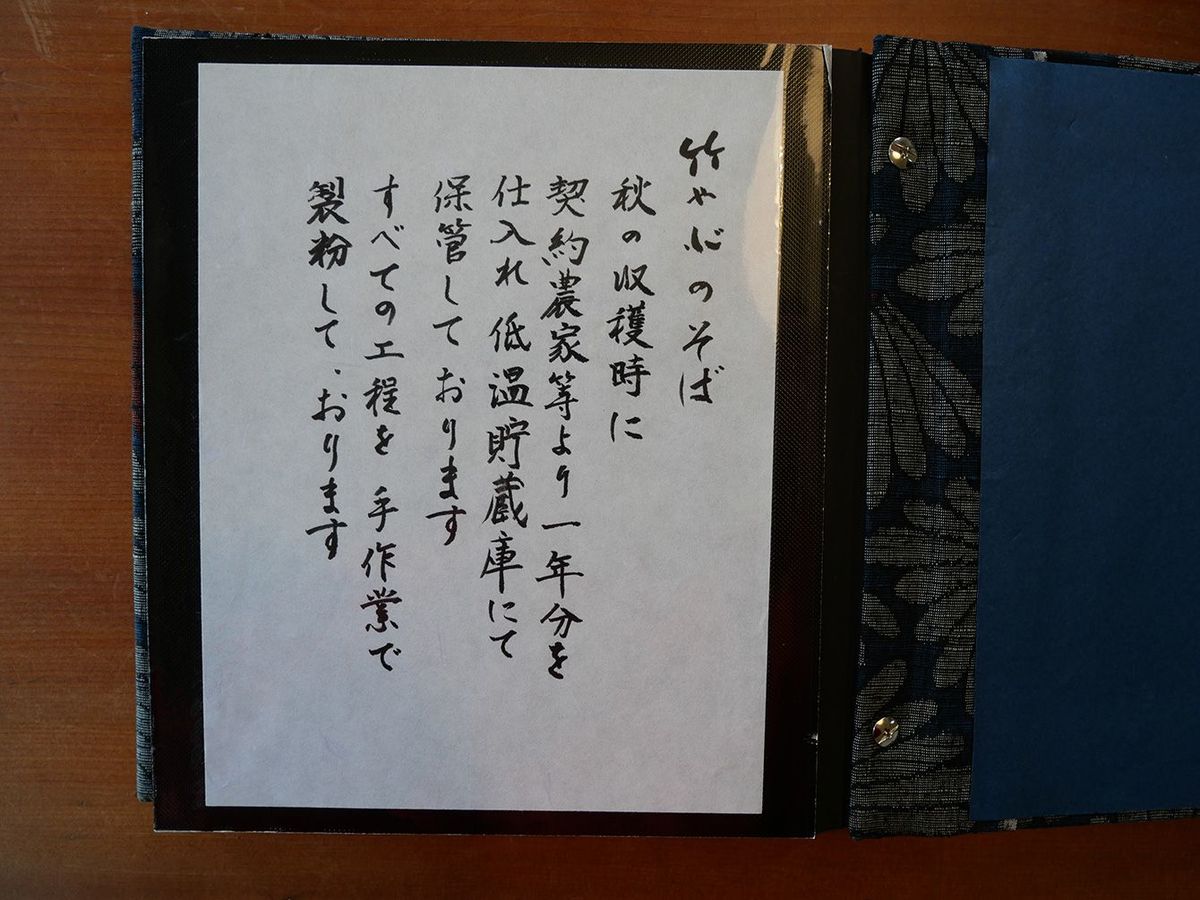

手賀沼の店に移ってから着手したのが、石臼による玄そばからの自家製粉だ。玄そばとは、収穫されたままの黒い殻のついたそばのこと。当時は玄そばをそば粉にするのは製粉所に任せるのが当たり前だったが、それをすべて自分の店でやろうと考えた。その頃、ほかに石臼で自家製粉していたのは「荻窪のそば屋1軒だけだった」と当時を振り返る。

■石臼で挽いた“自家製紛”にこだわる理由

なぜ石臼で自家製粉するようになったのかと尋ねると、阿部さんは「日本のそばがまずくなったから」と答えた。

「1965年ごろまではどこで食べてもそばの香りがしてうまかったんですよ。でも高度成長期に入ったのを機に外国から安い玄そばが輸入されるようになって、国内産のそばの生産が急に減った。そのあたりからガタガタっとそばの質が悪くなったんです」

そこから阿部さんの探求がはじまる。常日頃から、阿部さんは「素材を超える料理人はいない。いい素材を生かす料理人になりたい」と考えていた。自分の思い描くそば粉を使うには、いい玄そばを直接仕入れて自家製粉するしかない。

そのためにおこなったのが、玄そば行脚だ。産地を回っては農家の人に「玄そばを売ってください」と直接かけ合う日々。するとある日、知り合いから黒姫の生産者を紹介された。

土づくりの様子を見た阿部さんは「この人ならきっと風味豊かな玄そばをつくってくれる」と確信し、「うちで全部買い取るから、ぜひ玄そばをつくってほしい」とお願いした。契約栽培という形をとったのは、これが初めてのことだ。

ところが、自家製粉は簡単なものではなかった。

どうやって殻を剥けばいいのか、どうやって石やゴミを取り除けばいいのか、どうやって長期保存すればいいのか。すべてがわからないことだらけ。農家や農機具店にアドバイスを求め、試行錯誤を重ねながら自家製粉を定着させていった。

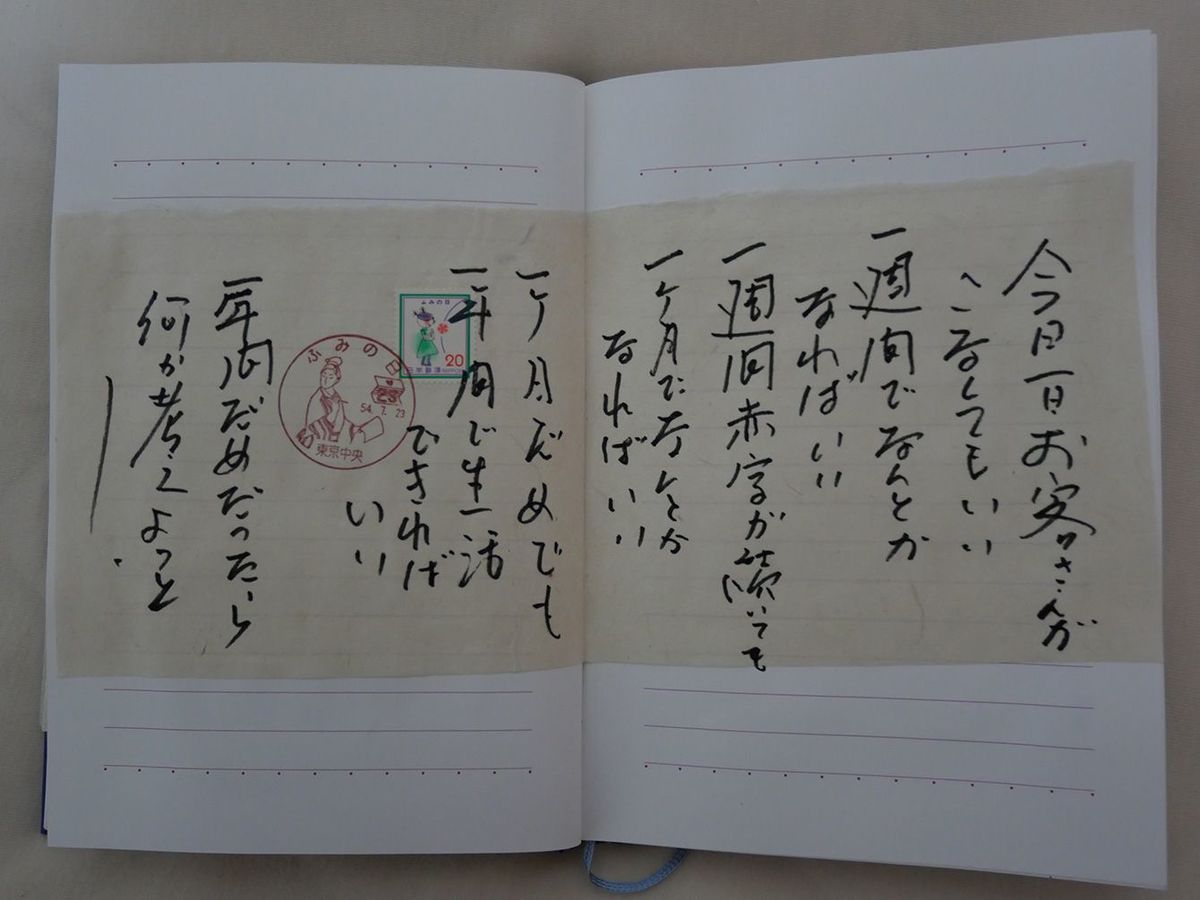

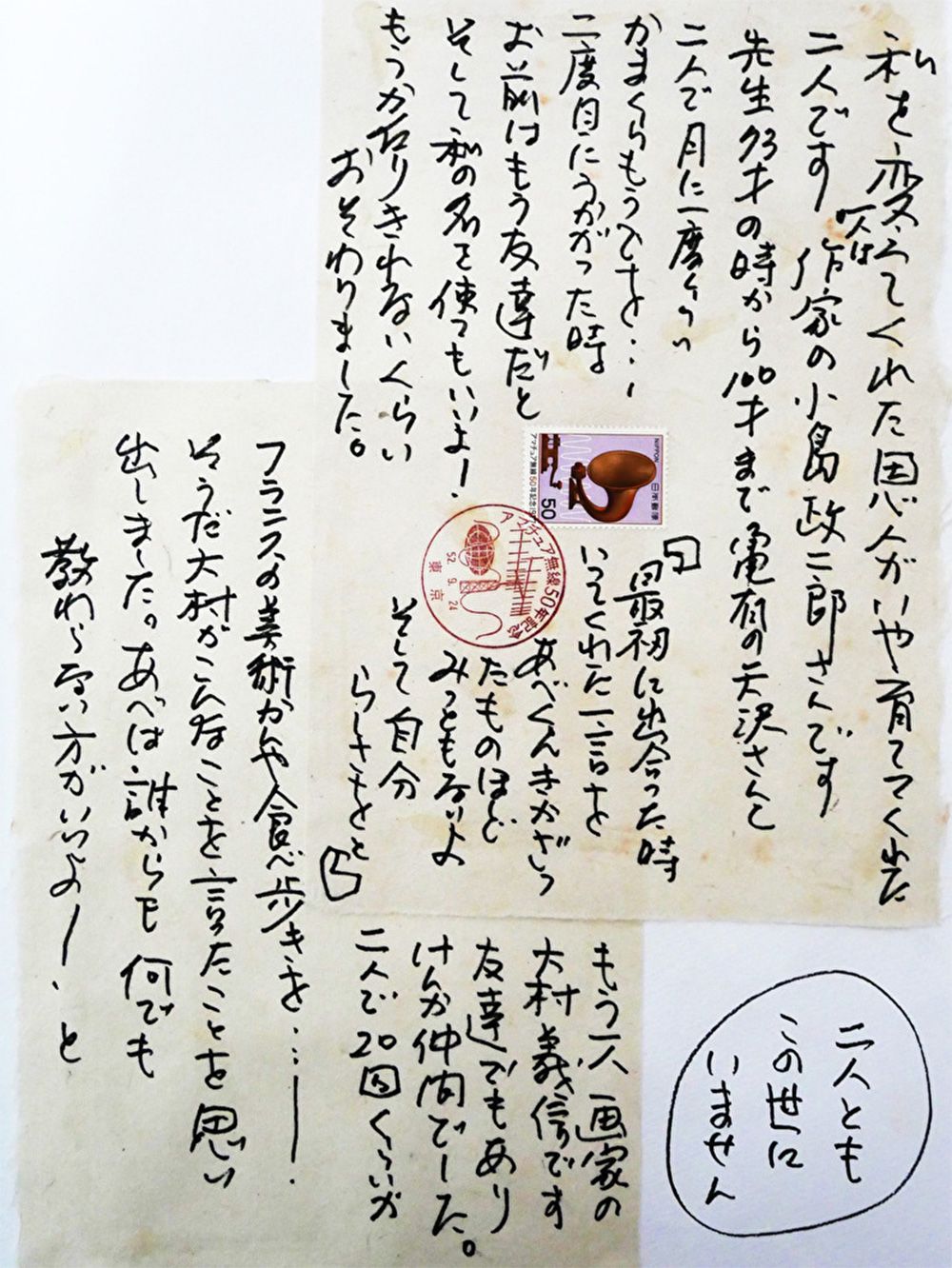

■阿部さんを変えた出会い

しばらくすると「あんな場所に変わったそば屋がある」と店の知名度がさらに高まってきた。その頃、阿部さんの人生に多大な影響を与える人物と出会う。小説家の故・小島政二郎さんだ。小島さんは『食いしん坊』『眼中の人』など多数の著書を持ち、直木賞・芥川賞の選考委員を務めるなど文壇で活躍した人物。

友人の紹介で、小島さんが73歳、阿部さんが45歳の時に知り合った。ある日、店が有名になり世間からチヤホヤされることが増えた阿部さんに、小島さんはこう言葉をかけた。

「着飾ったものほどみっともないことはないよ。自分の字、自分の文章、自分のそばというものを大切にしなさい」

阿部さんはハッとした。自分のなかにある慢心に気がついた。自分を偽らず正直にやらなければ。小島さんによって阿部さんは再び、自分らしい生き方、自分らしいそばづくりを追い求めるようになる。

「自分を変えてくれた生涯の師」と語るほど、小島さんが阿部さんに与えた影響は大きい。今まではどうしたらお客さんを喜ばせられるかということばかりを考えていたが、それも少しずつ変化してきた。

「商売を野球のバッターにたとえて考えてみると、10割のお客さんに対してヒットを打とうとするからおかしなことになる。プロ野球でも3割のヒットを打てれば大打者なのだから、3割のお客さんを喜ばせればいいんだと考えるようになったんです。そうしたらすごく楽になりましたね」

■「新しいことをやるのは面白いんですよ」

竹やぶの名が知れ渡るにつれ「うちで店を出さないか」と誘いが来るようになった。最初が1981年に出店した船橋のららぽーと。その後は中目黒、恵比寿、箱根と続けて出店。恵比寿店を出す直前には、日本テレビで阿部さんの密着ドキュメンタリー番組が放送され、一気に竹やぶの人気がはね上がった。

2003年には「六本木竹やぶ」を開店。六本木ヒルズのオープンに合わせての出店で、竹やぶの総決算にしようと考えた。開店して最初の1年は「毎日がお祭り騒ぎだった」と当時を振り返る。その後も阿部さんがもてなしたいと思うような素晴らしいお客さんが何人も店を訪れた。

しかし店として一番いい時期に、スパッと店を閉めてしまう。船橋ららぽーと店は10年、恵比寿店は9年、六本木店は8年で閉店しており、出店の誘いを受けた店で10年以上営業した場所はひとつもない。

「すべて挑戦。新しいことをやるのは面白いんですよ。ただし場所を借りている場合は10年でやめるのが自分の鉄則です。10年と決めれば、挑戦をするなかでひとつの区切りができるじゃないですか」

■息子に「いつやめてもいい」と伝えている

現在、柏の店を2代目にあたる次男の智也さん、箱根の店を長男の亮輔さんが切り盛りしている。しかし、一度も息子たちに「店を継げと言ったことはない」そうだ。

「2人にいつでもやめていいよと言っています。京都のある人に『息子に継げと言ったら終わり。両方辛くなるよ』と教わったんです。だからその時から店を継げとは一度も言っていない。親から押しつけられたら、子どもの人間性がなくなっちゃうでしょ」

竹やぶの暖簾が途絶えてしまったら残念に思わないかと聞くと、阿部さんは「大賛成」だと答える。

「だっていつかは消えるものだから。日本全国でずっと続いている店なんかありっこない。なくなってしまったとしても、それが自然です。これから先のことは誰にもわからないじゃないですか。それに続いているのがいいことではないんです。時代はどんどん変わっていくのだから、守っていてはダメですよ」

今後、箱根の店も大きな転換期を迎えるようだ。

「どんどん店を小さくしようと思っています。大きいからいいってものじゃない。大きくなればなるほど銀行にも国にも振り回される。それなら原点に戻って、小さくやろうと今動いていますよ」

■素人にもできる、だから続けるのは難しい

数々の出会いに導かれ、阿部さんはそばの道を真っすぐ歩んできた。最近は定年退職後にそば店をはじめる人が増えている。しかし、長く続かずに店を閉めてしまうケースが多い。

「いい指導者に出会ってないのでしょうね。素人の時は周りがチヤホヤするけど、本音を言う人がいない。お金をもらうって大変なことです。お金を払わなくてもいいのなら、誰だってうまいって言いますよ。裏を返せば素人だからこそできることで、お金をもらうとなると全然違うものになる」

阿部さんは北大路魯山人の「師を無数に選べ」という言葉を引用しながら、さらにこう続ける。

「師はひとりじゃないんです。魅力的な場所に人は集まりますから、どういう縁を築いて、どういう勉強をするのか。そうしたものが積み重なって、初めて道が見えてくると思うんですよ。ひとつだけでは引き出しがないから、単純すぎてダメになる。いい人に出会って、いい恥をたくさんかいて、引き出しを増やすことが大切です」

■古いだけではダメ、新しいだけでもダメ

また、店の難しさは継続することにある。そのためには“温故知新”だ。「新しいものだけでは倒れやすく、古いものだけでは進歩がない。その接点の見極め方が一番大事だと思います。時代に合わせて自分らしいものを生み出していければ、継続につながるのではないかな」と語る。

その考えを形にするように、2024年2月に新たな試みをおこなった。湯河原の有名ラーメン店「らぁ麺 飯田商店」とタッグを組み、そばとラーメンのコラボレーションイベントを1日限定で開催したのだ。約200枚用意したチケットは、予約開始から1分も経たずに完売したという。この企画は阿部さんが持ちかけたものだった。

「そばとラーメンのコラボって聞いたことないでしょ。飯田さんとコラボすることで、新たな発見がいくつもありました。飯田さんがやっている事前予約制はいいよね。ドタキャンを減らせるし、うちでも取り入れたいシステムですよ」

「今は人生の下り坂を楽しんでいます」と微笑む阿部さんは、今日も人に振り回されず、人を振り回さずに歩み続けている。

----------

フリーライター

1978年生まれ、千葉県在住。人材業界での勤務を経て、2016年から地域情報誌の編集・ライターとして活動。2020年に独立。現在は生き方や働き方、キャリアに関するインタビュー記事を中心に、Webや雑誌、書籍、企業のオンドメディアなどで幅広く執筆中。誰かの行動のきっかけになるような記事を生み出すため、日々取材をおこなっている。

----------

(フリーライター 山本 ヨウコ)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

「シャウエッ天そば」に「シャウリタン」...シャウエッセンをふんだんに使った麵料理たちと“シャウ名店アワード”に輝いたメニューを一挙紹介!

文春オンライン / 2025年1月14日 11時0分

-

3億円を株投資で失い、40歳で時給850円のバイト…人生に絶望した男性が「19時間待ちのラーメン店」を築くまで

プレジデントオンライン / 2025年1月11日 10時15分

-

ヨガ講師と不倫した夫がスピ系に!そばを打ち、食事制限を極める夫に辟易、家庭内別居をしたら2階が異空間になって…(後半)

OTONA SALONE / 2025年1月9日 20時1分

-

市町村てくてく散歩#137 ~JPが柏市へ~【後編】

チバテレ+プラス / 2025年1月7日 17時50分

-

〈「年越しそば離れ」も現実味?〉原材料費、光熱費の高騰に人手不足…立ち食いそば屋は「500円の壁」で店主が悲鳴

集英社オンライン / 2024年12月20日 11時0分

ランキング

-

1NEC、社員逮捕受け「採用活動指針」見直し 採用活動全般に関するハラスメント相談窓口を新たに設置

ORICON NEWS / 2025年1月14日 20時57分

-

2イオンFSの藤田健二社長が引責辞任…イオン銀行のマネロン対策不備で、白川俊介会長が社長兼務

読売新聞 / 2025年1月14日 20時33分

-

3東京株式市場はほぼ全面安…日経平均株価、終値は3万8474円

読売新聞 / 2025年1月14日 15時43分

-

4宝塚歌劇団が法人化し「株式会社」へ 今年7月をめど 6年目以降の劇団員も「雇用契約」へ移行 取締役の過半数を社外出身者に「透明性高い組織の構築を目指す」

MBSニュース / 2025年1月14日 17時20分

-

5東京海上HD社長に53歳小池氏 6年ぶりトップ交代、異例の若さ

共同通信 / 2025年1月14日 16時53分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください