まるでスパイ映画のようなカンニングが横行…世界一過酷なインドの受験で行われているすごい手口

プレジデントオンライン / 2025年1月30日 16時15分

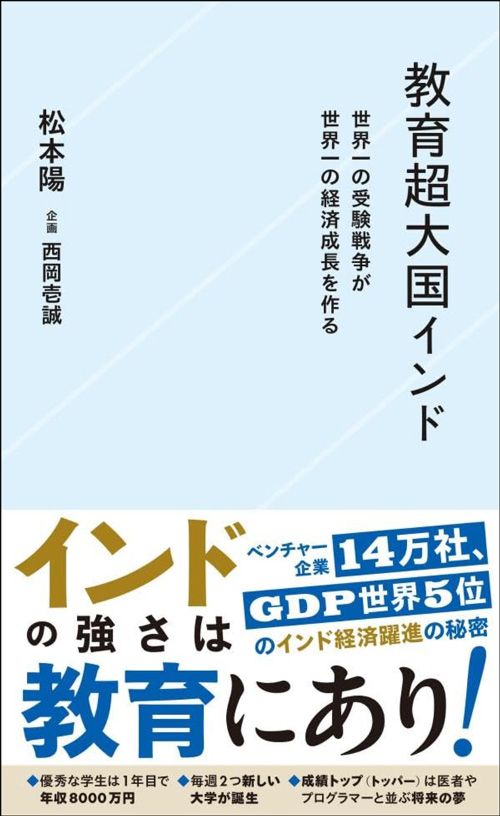

※本稿は、松本陽著、西岡壱誠企画『教育超大国インド』(星海社新書)の一部を再編集したものです。

■日本とはまったく違うインドの受験事情

ここからは、インドの爆進を支えている教育についてお話ししたいと思います。

世界でも類を見ない規模と激しさを持つ受験戦争は、インドの発展を象徴する現象として注目に値します。日本では『ドラゴン桜』という漫画・ドラマが流行し、桜木先生というキャラクターが、「バカとブスこそ東大に行け!」というセリフを叫んで大きな反響を呼びました。しかし、インドの受験競争は、その規模においても激しさにおいても、私たち日本人の想像をはるかに超えるものと言わざるを得ません。

インドの若年層人口(0〜19歳)は約5億人。これは日本の総人口の約4倍、アメリカの全人口の約1.5倍に相当します。この膨大な若者たちが、限られた教育機会を求めて競争を繰り広げているのです。

『教育超大国インド』第1章でもインドの教育熱について触れましたが、インドの学習塾では、言葉を選ばずに申し上げれば、非常に極端な詰め込み教育が行われている、と言って差し支えないかと思います。

宿題の量も膨大で、寝る間も惜しんで勉強することが日常茶飯事です。インドの教育システムは厳格であり、数学は99×99までの計算が瞬時にできるよう求められ、それ以外の理数教育に関しても世界的に見てかなり高い水準にあります。

大学もインド工科大は世界的に高い評価を受けていて、卒業後は世界の名だたる企業に就職していくのみならず、約50%が卒業後すぐに起業・もしくは卒業後3年以内に起業予定とも言われています。

■すさまじいカンニング合戦

しかし、その厳しさゆえに受験生たちに大きなプレッシャーがかかっているのです。塾では当たり前のように「インド工科大に受からなければ、その先の人生はない」「勉強以外に人生を切り開けるものはない」と叫ばれており、そのプレッシャー・強迫観念が受験生たちを追い詰めている側面もあるように思えてなりません。

インドの受験がどれくらい極端に大変なのか、それをお伝えするのに一つわかりやすい例をお示しするとすれば、受験におけるカンニングや替え玉受験といった不正行為が横行し、それが大きな社会問題となっているほどです。本当に悲しいことですが、「何がなんでも受からなければ」というプレッシャーから、家族ぐるみ、塾ぐるみの不正が発生しています。

例えば、2015年、インドのビハール州で起きた大規模カンニング事件は世界に衝撃を与えました。家族が建物の外壁をよじ登り、試験会場の窓からカンニングペーパーを渡す様子が報道されたのです。

「壁をよじ登ったってどういうこと?」と思われた方は、ぜひインターネットで「インド カンニング」と検索して画像・動画を見てみてください。家族や友人が試験会場の外に集まり、生徒が座る教室の窓の近くまで登り、解答や参考資料を手渡ししている光景を、ご確認いただけるかと思います。メモを窓から中に投げ込む人もいました。

■試験監督が黙認したワケ

そしてそれと同じくらい、もしくはそれ以上に大きな問題は、それを試験の監督者が黙認していたと報道されたことです。試験会場に配置されていたはずの試験監督者や警備員はそれらを黙認していて、彼らは賄賂を受け取っていたのではないかと言われています。

こうしたカンニングの特徴は、単なる個人の不正行為ではなく、複数の試験会場で広範にわたって行われているということです。塾ぐるみ・家族ぐるみはもちろん、地域全体で行われていることもあるのです。

カンニングだけでなく、犯罪グループが組織的に替え玉受験や答案の改ざんを行うケースも次々と報告されています。当然ですが政府も対策に乗り出し、生体認証システムの導入や試験会場での携帯電話使用禁止などを進めていますが、私の知る限り、現時点でも根本的な解決には至っていません。

政府には、教育の質を維持しつつ、受験生の精神的な健康を守るための改革が求められています。不正行為の撲滅に向けた様々な対策を講じていますが、そのような技術的な対策だけでは効果は限定的で、受験生やその家族に対する啓発活動とともに、そもそものインドでの教育のあり方そのものの再考が必要です。

そのためにも、また詳しくは後述しますが、インドで現在大規模に行われている30年ぶりの教育改革プロジェクト(NEP2020)の改革案の中でも、詰め込みからの脱却およびカリキュラムの大幅な刷新、教員の指導力向上や生徒のリテラシー向上のためのガイドラインの整備が急ピッチで進められています。

■倍率は数百倍

それにしても、なぜここまで受験が加熱してしまうのでしょうか。

まず、なんといっても先述の通りインドは若者の人口が圧倒的に多く、それに対して、入れる大学の数が圧倒的に足りていません。日本の東大にあたる大学であるインド工科大の倍率は、100万人以上が受験し、約2万~3万人が合格となっていますので、約50倍です。東大が3倍であることを考えると、単純計算で日本の15倍以上の競争が行われていると言えます。

また医学部も日本と同様、大人気です。インドで最も権威のある医学系大学であるデリーにある全インド医科大学(AIIMS)はインド工科大以上に競争が激しく、受験者数約2~3万人に対して合格者は数百名程度、倍率は数百倍にも達します。

ビジネススクールとして有名なインド経営大学院(IIM)では、試験方式によっては合格率0.25%とも言われています。

まとめると次のようになります。

・医学(全インド医科大学や他の医科大学):医学系の入試は最も競争率が高く、数百倍に達することも。

・経営(インド経営大学院や他のビジネススクール):インド経営大学院のようなトップビジネススクールの合格率は非常に低く、倍率は数百倍と言われる。

■なぜこれほどまでに過熱するのか

もちろんこれらの大学以外にも、トップ校と言われる大学が50〜100校ほどありますが、それでは全然足りません。

そこまでして名門大学に入りたがるのは、なぜなのでしょうか。それは、卒業後の人生が大きく変わるからだと私は考えています。

インド工科大卒業生の平均年収は、一般の大学卒の数倍以上、と言われています。インドにはまだまだ貧しい家庭も多く、一族の中で一人でも高い収入を得る人がいるだけで、家族全体の生活が豊かになり、社会的な地位も上がります。

名門大学に入学・卒業しさえすれば、高額な給与が得られ、親も親戚も簡単に養えて一生の安泰が約束されますし、人生一発逆転することも夢ではないのです。

受験に「貧しさから抜け出すんだ!」と人生を賭ける人がいますし、本人だけでなく家族も「あなたが有名大学に行ってくれたら、私たちの一族がみんな助かるのよ」と期待をかけているため、生徒にかかるプレッシャーが半端ではないのです。

それに、カーストの存在も大きな要因になっています。『教育超大国インド』(第2章の最後にも書きましたが、インドには未だにカーストの影響が残っています。カーストは法的には完全に廃止されたことになっていますし、教育を受けた若い世代を中心にカーストにとらわれない考え方が広まりつつあり、都市部ではカーストの影響力は徐々に弱まっています。

しかし、特に農村部や伝統的な地域ではカーストの価値観は強く残っていて、受験はそこから抜け出すための手段の一つになっているわけです。

■受験は人生を変える手段

『ドラゴン桜』に出てくる桜木先生も、登場するメインキャラクターの一人であり、お父様が失踪して借金・生活苦に耐えている矢島に東大受験を勧める際に「いいか矢島、受験ってのはな、今の日本に残された、たったひとつの最後の平等なんだぞ」という言葉がありますが、それはもしかしたらインドにおいても同様なのかもしれません。

教育においてもカーストが問題になっていて、政府は「指定カースト」(旧不可触民)や「その他後進諸階級」などの社会的に不利な立場にある学生のために、大学の入学枠の一定割合を確保する「留保制度」(Reservation System)を実施しています。が、これは逆にカーストの意識を強める結果にもなっていて、いまだに差別も残っている状態だと言えます。

このように、まだまだ道半ばではあるのですが、教育そして大学受験は、インドの古い社会制度から抜け出す重要な手段となっています。

インド政府は過酷な受験競争を改善するため、2020年に大規模な教育改革「NEP2020(National Education Policy 2020)」を発表しました。これは実に34年ぶりの包括的な教育政策で、この改革の中でも、大学数の大幅な増加が目玉改革案の一つに盛り込まれています。

2035年までに高等教育機関を倍増させるという計画で、国内だけでなく、海外の有名大学の誘致も進めています。これに伴い、大学進学率を現在の約26%から2035年までに50%まで引き上げる目標も掲げ、大学教育の民主化および、質・量ともに大学教育の底上げに国全体で取り組んでいるのです。

----------

スタディオス社長

1989年、京都府生まれ。2012年、一橋大学社会学部(教育行政学専攻)卒業後、株式会社リクルート入社。オンライン学習サービス「スタディサプリ」の創業期にジョインし、新規事業開発・海外展開に従事、2019年に退職・渡英。ロンドン大学教育学研究科(University College London - Institute of Education)にて教育工学の修士号を取得後、2020年より株式会社ベネッセホールディングスに入社。インド現地法人を立ち上げ、取締役およびHead of Product & Operationを歴任、2024年に退職。現在は、外資系IT企業にて日本の公教育DXの推進と並行し、自身の会社をインドで立ち上げ、インドの高校生向けの進路支援事業のトライアルという二足の草鞋に挑戦中。

----------

(スタディオス社長 松本 陽)

この記事に関連するニュース

-

東大入試、足切り点変更で前年比1000人超が挑戦できない計算 受験生「無理か…」

産経ニュース / 2025年2月4日 15時35分

-

国公立大学2次試験 難関志向強まったか 東大、京大の倍率上がる

毎日新聞 / 2025年1月31日 19時47分

-

だからインドは爆速で経済成長している…インドの若者の「なりたい職業ランキング」上位に入る「トッパー」とは

プレジデントオンライン / 2025年1月29日 16時15分

-

「御上先生」が問う"高学歴勝ち取った"後の人生 合格したものの、その後の人生に悩む東大生も

東洋経済オンライン / 2025年1月20日 9時0分

-

「よかれと思って」受験生の親が作る不合格の罠3例 親は基本的に口出ししないほうがいい理由

東洋経済オンライン / 2025年1月9日 8時20分

ランキング

-

1東大阪市切断遺体 大阪市内のマンション敷地で頭部を発見

日テレNEWS NNN / 2025年2月5日 13時51分

-

2高級シャンパンのラベル貼り替え“ドンペリ偽装”の狡猾手口…72本を買い取り店に持ち込み580万円ダマし取る

日刊ゲンダイDIGITAL / 2025年2月5日 9時26分

-

3八潮道路陥没の復旧工事、埼玉県補正予算案に40億円…再発防止へ下水道局定員を10人増

読売新聞 / 2025年2月5日 12時12分

-

4万博、「当日券」導入へ=前売り券伸び悩みで―石破首相

時事通信 / 2025年2月5日 12時44分

-

5国内最古級の文章?土器片に「何」「不」の漢字か…高知・南国の若宮ノ東遺跡から出土

読売新聞 / 2025年2月5日 10時55分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください