借金して家を買うなんて「コスパ悪すぎ」…東京23区の住宅地から始まる不動産市場の"地殻変動"

プレジデントオンライン / 2025年2月4日 8時15分

※本稿は、牧野知弘『新・空き家問題――2030年に向けての大変化』(祥伝社新書)の一部を再編集したものです。

■東京でも「人口減」が始まっている

首都圏で確実に発生する大量相続。そして多額の相続税を支払うため、あるいは自身では所有し続けて居住する予定のない戸建て住宅やマンション住戸が売却されます。売却しないものでも賃貸として運用するために賃貸マーケットに登場します。

今時点ではまだ絵空事のように思えるかもしれませんが、いつまでにどのようなシナリオで大量の中古住宅がマーケットに登場してくるのでしょうか。

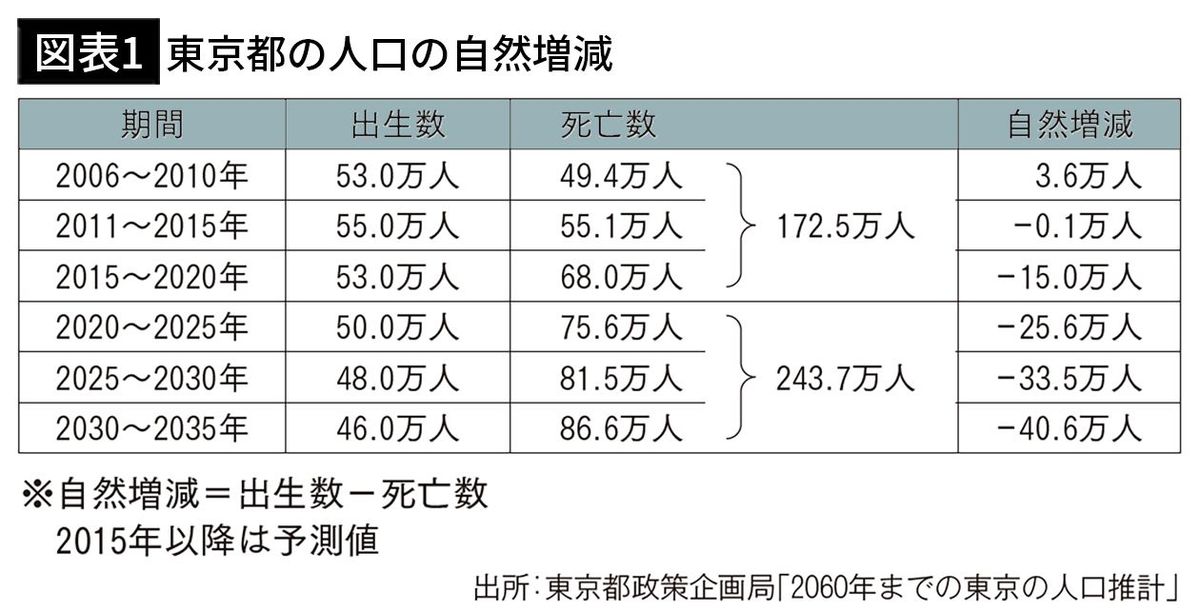

東京都政策企画局「2060年までの東京の人口推計」によれば、東京都人口の自然増減(出生数-死亡数)はすでに減少に転じています。2011年から2015年ではほぼ増減なしでしたが、2015年から2020年で15万人の自然減です。

今後は2020年から2025年で25.6万人、2025年から2030年で33.5万人、2030年から2035年には40.6万人の減少となります。

■死亡者がどんどん増え、相続が大量発生

死亡数については、2006年から2020年までの15年間で172.5万人であったものが、2020年から2035年では243.7万人と40%もの増加となります。【図表1】

2020年から2035年の死亡数は、年平均で16万人です。ちなみに2020年が12万人ですから、今後加速度的に死亡数が増えていくことが想像されます。

高齢化の進展が速い他の3県も含めて考えると首都圏では2020年の死亡数33万9000人がこの先15年平均で30%から40%増加していくことが想定されます。数にして45万人から50万人程度、15年間で675万人から750万人の相続が発生することになります。

■「相続した家」が不動産市場を席巻する?

首都圏の持ち家率はおおむね55%(関東大都市圏)ですから、今後15年間で370万~413万件の自宅が相続対象物件となります。年平均で25万~28万件です。このうち、どのくらいの割合で不動産マーケットに登場するかはわかりませんが、かなりのインパクトをおよぼすことは間違いありません。

なぜなら、現在の首都圏における新築マンション供給戸数はわずか2万7000戸弱、中古マンション成約件数は3万6000戸弱、中古戸建て住宅成約件数は1万3000戸弱、合計約7万6000戸にすぎません。相続対象物件の3割がマーケットに新たに登場してくるだけで8万戸。その供給圧力の大きさが想像できます。

この計算はあくまでも年平均にすぎません。現実的には年が進むにしたがって、供給量が増えていくものと考えられます。

■東京23区の中で最初に動きがあるのは…

すでに首都圏では東京都を除く3県では人口の減少が始まっています。東京都ですら都全体人口は2025年、都区部に限っても2030年が人口のピークとされています。

世帯数こそ増加を続けてきていますが、今後は若年人口の減少、高齢者単独世帯の死亡等による減少など人口増だけでなく世帯数増を保っていくことにも限界があります。2030年を軸に前後3~5年にこの大量相続問題が世間を賑(にぎ)わせるようになるはずです。

地域的には、まず都区内の住宅地がスタートです。世田谷区、目黒区、文京区、杉並区、大田区、練馬区などの戸建て住宅がポロポロと売りまたは賃貸に出てきます。

戦後まもなくに東京に出てきた人たちが最初に家を構えたのがこの近辺です。戦前・戦中世代の所有者が多いエリアです。この人たちはすでに80代半ばから90代。ここ5年から10年でほぼ確実に相続が発生していきます。

このエリアは比較的富裕層が多いので、相続人がそのまま所有を続けるケースも考えられますが、相続税の納税用に売却する、賃貸マンション、賃貸戸建てとしてリニューアルを施して運用するなどの事例が多発しそうです。

■ニュータウンのゴーストタウン化が進む

さらにこの流れは3県のニュータウンに広がります。団塊世代以降は急速に地価が上昇した東京を離れ、1980年代から1990年代にかけて郊外ニュータウンに家を構えました。この世代で相続が発生すると、すでに流動性を失っているエリアでは空き家が増加。そうでないエリアでは売却物件が急増するものと考えられます。

団塊世代以降で相続が発生し出すのは2035年前後からです。この頃になると3県の人口減少は顕著になります。ニュータウンでもよほど特徴のあるエリアでなければ、家の流動性を確保できるところはごくわずかになります。ましてや賃貸需要も望み薄なので、ゴーストタウン化が進むところが多くなるでしょう。

不動産マーケットを彷徨(さまよ)うことになるのは戸建て住宅ばかりではありません。三菱UFJ不動産販売の調べでは首都圏のマンションストック数は東京都の200万戸を筆頭に1都3県で395万戸に達していますが、このうち築30年超のマンションが152万7000戸存在します。

これらのマンションのほとんどが2030年には築40年超になります。都心物件はともかく、郊外にある多くの築古マンションで相続などをきっかけに賃貸や売却に供される住戸が多数登場してきます。空き住戸にしていると、管理費や修繕積立金の支払いから逃れることができないからです。

■「いつか値段が上がる」は裏切られる

「家は資産」という日本人のDNAにしっかりと組み込まれてきた不動産神話が崩壊するのが、これからわずか5年から10年で起こる現実なのです。

持っていればまた上がるかもしれない、家の片づけが面倒なのでとりあえず空き家にして管理していればよい、などと問題の先送りを続けていると、どうでしょうか、いざ処分をしたいとなった時に不動産マーケットはその姿を大きく変えている可能性が高いのです。

個人住宅空き家は、首都圏にあっても近い将来出口を見つけることができない負動産化するリスクが年々増していく存在です。空き家は早めに出口を探しておかなければ将来さらに厄介者になります。

でも見方を変えると、これまで人生で得られるはずの収入のほとんどを住宅購入に注ぎ込んでいた日本人にとって、家なんてどこにでもある単なる消費財となる時代がすぐそこまで来ていると言い換えることができます。次世代にとっての住宅を考えてみましょう。

■いまの30~40代の人生と価値観

現在、社会の働き手から昭和世代が徐々に退場を始めています。企業のなかでバリバリと前線で働く30歳から40代の多くが、ミレニアル世代と呼ばれる1981年から1995年生まれの人たちです。人口は約2000万人。彼らの父母が購入した大都市郊外の家で育ち、都心部の学校を卒業、就職した世代です。

基本的に大都市から出た記憶はなく、育った環境もほぼ同じ。夫婦共働きは当たり前で都心居住志向。なるべく良い学校に入り、良いと世間で言われている会社に就職。新築、中古のこだわりはあまりないものの、家は買うものと考えていて、彼らの親世代からは考えられないほど高額になったマンションでも夫婦でペアローンを組んででも買う。

自分たちが育った郊外に住むことは眼中になく、都心部のできれば将来値上がりしそうなマンションを選択。会社までの通勤時間という無駄をなるべく省きたいと考えます。

特に出世したい意欲もないけれど、人生無事、恙(つつが)なく生きていきたい。思想も、どちらかと言えば親世代よりも保守的。今の暮らしが満足であればよく、海外に積極的に出かけようとも思いません。

■親世代との共通点は「持ち家志向」

仕事よりも家庭を重視する傾向にあり、男女平等は当たり前、会社の飲み会よりも家に帰って家族で過ごすことを優先する世代でもあります。

会社ではコンプライアンス重視、ハラスメントはもってのほか。体育会系イケイケのオヤジ上司には、表面上はへつらっていても内心ではバカにしています。基本的には会社に忠実ですが、無理に売上、利益を上げようとも思っておらず、嫌ならあっけなく辞めて別の会社に転職することも辞さない。

恋愛にも積極的ではなく、おひとりさまはごく普通の存在。むしろ恋愛にかかわることで起こるゴタゴタや傷つけあいは避けたいと考えています。

家族や仕事に対する価値観は、彼らの親世代にあたる昭和世代とはだいぶ異なりますが、共通するのは家を持つ、という持ち家志向でしょうか。

■日本のピークを知らないZ世代が社会人に

彼らは計算高いので、持ち家と賃貸でどちらが得かといった思考をします。あまり将来がどうなるかを綿密に分析するというよりも現時点での両者を比較して、「持ち家のほうが得」という結論を出します。

ちなみに食事をする時でもSNSにおける評価ポイントの高低でお店の選択をします。何においてもまずランキングを眺める、他人の評判を重視して決める傾向があるのもこの世代の特徴です。

そして彼らが働く職場にそろそろ登場し始めたのがZ世代と呼ばれる人たちです。いくつかの定義はありますが本書ではこの世代を1996年から2012年に生まれた世代とします。

日本の国力がピークを迎えたとされる1995年以降、そしてアベノミクスがスタートする2012年までの17年間に生まれた人たちです。人口で言えば約1900万人。現在(2025年)の年齢にすると13歳から30歳。中学生から社会人8年目くらいといった人たちです。

■コスパ、タイパを何よりも重んじる世代

この世代の特徴は生まれた時から携帯端末、タブレットがあり、それらは使い方を学ぶというよりも、普通の生活道具として手元にあったというものです。

彼らはスマホを扱って日々の生活を楽しみます。自らを演出することを好み、SNSを利用して情報を発信。YouTubeが日常であり、テレビや新聞、雑誌というものの存在すらほとんど意識していないように見えます。

逆に言えば、スマホとタブレットの画面のなかだけで必要な情報の受発信を行なっているために、パソコンは不得手。ワードやエクセル、パワポといった企業人であれば当たり前に使いこなせるソフトに手を触れてこなかった人たちです。

コスパ(コストパフォーマンス)やタイパ(タイムパフォーマンス)を重視し、大量の情報のなかから常に自分に必要なものだけを選択して吸収することに長(た)けています。

話題となった映画やドラマなどは、2倍速、3倍速で視聴。話題作を「観た」という事実が重要であって、昭和世代のようにドラマについて、あるいは映画を作る監督や脚本家にこだわって、蘊蓄(うんちく)を語るようなことはしません。

■上の世代が頭を悩ませる「家問題」とは無縁

そんな特徴を持つZ世代ですが、彼らはミレニアル世代以上に柔軟な思考性を持っていて、贅沢に対する憧れがほぼないのではないかと思われるほど謙虚、質素です。

私の会社では地方創生の一環として、東京大学の体験活動プログラムに参画して、現役の学生さんたちと地方生活をご一緒する機会を持っていますが、彼らの多くが首都圏で何一つ不自由しない生活を送り、こちらが面食らうほどに大人しい人たちです。

そして彼らと住宅の話をすると、ほぼすべての学生は「家を持つ」ことにあまり興味を持っていないように映ります。もちろん年代的にまだピンと来ないところもあるのでしょうが、家が資産になる、というミレニアル世代が信じているような志向は感じられません。

■優良物件の中から選びたい放題になる

それはそうです。彼らは都心で生まれ育ち、しかも家という存在は生まれた時からある「当たり前」のものだからです。当然、これからの将来学校を卒業し、仕事を得て、家族を持つこともあるのでしょうが、本稿で見てきた通り首都圏でも大量の優良住宅がマーケットに陳列されている時代を迎えます。

彼らはもはや会社に通勤するというスタイルからもかなり解放された時代を生きることになります。相続を契機にマーケットにあふれ出た家のなかから、気軽にスマホでタイパやコスパの良いものを選ぶようになることでしょう。

そして彼らが社会の中心に躍り出た時、きっと、

「え? 家ってローンを組んで買うものだったの? コスパ悪すぎ」

と嘯(うそぶ)くことになるのです。

----------

不動産事業プロデューサー

東京大学経済学部卒業。ボストンコンサルティンググループなどを経て、三井不動産に勤務。その後、J-REIT(不動産投資信託)執行役員、運用会社代表取締役を経て独立。現在は、オラガ総研代表取締役としてホテルなどの不動産事業プロデュースを展開している。著書に『不動産の未来』(朝日新書)、『負動産地獄』(文春新書)、『家が買えない』(ハヤカワ新書)、『2030年の東京』(河合雅司氏との共著)『空き家問題』『なぜマンションは高騰しているのか』(いずれも祥伝社新書)など。

----------

(不動産事業プロデューサー 牧野 知弘)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

中国人が「日本の別荘」として超高級タワマンを購入…都心マンションの「空き家」が増えている裏事情

プレジデントオンライン / 2025年2月3日 8時15分

-

東北でも四国でも山陰でもない…「空き家が多い都道府県ランキング」1~10位の意外な顔ぶれ

プレジデントオンライン / 2025年1月31日 8時15分

-

神戸市が“タワマン空室税”を検討するに至った切実な背景…加熱するタワマン投資の恐ろしい行く末「超有名マンション購入客の1割が中国人」

集英社オンライン / 2025年1月25日 10時0分

-

2025年“家じまい元年” 「相続」が理由の売却査定の実態をLIFULL HOME'Sが調査売却査定依頼の件数は全国で2.2倍に

PR TIMES / 2025年1月16日 16時45分

-

「マンション価格ついに…」2025不動産市場の行方 分譲マンション、戸建て、賃貸をそれぞれ「予測」

東洋経済オンライン / 2025年1月16日 9時0分

ランキング

-

1ホンダ・日産の株価急上昇、需給巡る思惑先行 破談報道でも

ロイター / 2025年2月5日 10時39分

-

2やりすぎやん、スシロー! 鶴瓶のCM“抹消”は危機管理的にアリかナシか?

ITmedia ビジネスオンライン / 2025年2月5日 6時10分

-

3「横浜駅に頼らない路線」神奈川県ご当地鉄道事情 代表格は「ロマンスカー」でおなじみの大手私鉄

東洋経済オンライン / 2025年2月5日 6時30分

-

4トランプ政権始動、円相場の行方は関税次第に…マーケット・カルテ2月号

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2025年2月5日 7時0分

-

5西友の売却に見る「総合スーパー」の終焉 かつてダイエーと争った“王者”の行方は?

ITmedia ビジネスオンライン / 2025年2月4日 8時0分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください