「置き配」が盗まれても泣き寝入りするしかない…「身近にいる犯人」から荷物を守る"4つの自己防衛策"

プレジデントオンライン / 2025年2月4日 10時15分

■「盗まれた」報告は氷山の一角?

置き配の盗難事件が、じわじわと増えているらしい。

「らしい」というあいまいな表現をしたのは、警察庁など、公の機関が宅配の盗難事件だけを抜粋した統計データを公表していないからだ。

しかし、SNSをはじめとするネット上では、EC・通販などで注文し、置き配指定を行った荷物が盗まれてしまったという声が増えているようだ。

結論から言えば、置き配を100%安全な状態で利用する方法は存在しない。

本稿では、置き配盗難の犯人像、置き配のリスクを考察し、できる限り安全・安心に置き配を利用する方法を考えよう。

■犯人はあなたのそばにいるかもしれない

置き配盗難における被害者の声をネット上で調べていくと、少し気味が悪いことに気がつく。例えば以下のようなケースである。

置き配盗難の被害にあった住民が、家の前に「荷物を返してくれれば警察には届け出ない」という旨の掲示を行ったところ、翌日荷物が返ってきた。

これらのケースは、置き配盗難の犯人が常習的犯罪者ではなく、「つい出来心で」窃盗を行ってしまった普通の人である可能性を示唆している。

犯罪機会論という考え方がある。

これは、犯罪の原因を個人の資質や性格ではなく、「犯罪が起きやすい状況や環境」に求める考え方である。

目の前に置き配荷物が無防備に置かれていれば、出来心で置き配荷物を窃盗してしまう人も出てくるだろう。

そして一度目の窃盗における成功体験は、犯人の心のなかにおける窃盗行為に対する罪悪感や抵抗感を薄れさせ、二度目、三度目の窃盗行為につながることがある。

先に挙げた前者のエピソード、集合住宅における置き配窃盗は、これに該当するのではないか?

■置き配利用者は7割超というデータも

東京都の「『宅配便の利用等に関する意識』調査結果」(2024年11月)によると、受け取りの半分以上あるいはほとんどが置き配という人は28.7%で、置き配を利用したことがない人(26.1%)を上回った。

年齢別に見ると、70代以上の利用者が34.3%であるのに対し、50代以下では半数以上に利用されていることが分かる。

また、宅配ボックスのメーカーであるナスタ社では、2019年から毎年「置き配に関する実態調査」を実施している。

2024年に実施された調査結果より、置き配の実態に迫ってみよう。

本調査によれば、置き配の利用者は7割を超えている(72.4%)。

置き配を利用する一番の目的としては、「荷物が再配達になることが多かったから」が41.2%でトップ、以下「非対面で荷物を受け取りたいから」(28.6%)、「自動的に置き配が選択されているから」(15.3%)と続く。

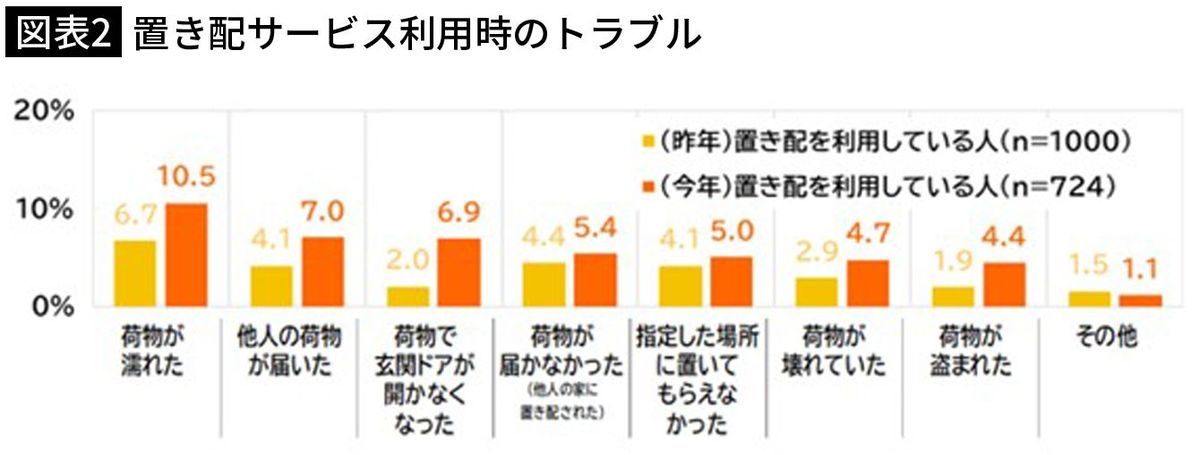

■最多の置き配トラブルは「水濡れ」

一方で、置き配に関するトラブルは増加している。

置き配でトラブルを経験した割合は、前年調査の21.1%から、2024年は33.0%へと11.9ポイントも増加した。

置き配トラブルの内容は以下のとおりである。

「荷物が濡れた」(10.5%)

「他人の荷物が届いた」(7.0%)

「荷物で玄関ドアが開かなくなった」(6.9%)

「荷物が届かなかった」(5.4%)

「指定した場所に置いてもらえなかった」(5.0%)

「荷物が壊れていた」(4.7%)

「荷物が盗まれた」(4.4%)

■盗難トラブルはわずか「4.4%」だが…

置き配盗難の割合が4.4%だから、「思ったよりも少ないな」と安心してはいけない。

2023年調査では1.9%だったから、2.3倍も増えていることになる。

さらに言えば、置き配サービス「LOCCO」によると、2021年1月~2022年3月間に発生した「盗難」・「紛失」などによる盗難保険の適用率は0.0008%だった。

つまり置き配盗難の発生頻度は、2022年ごろは12万5000件の配達あたり1件という、とても低い水準だったが、直近では23件の配達あたり1件まで、激増している可能性がある。

置き配指定された荷物が盗難された場合、まずはEC・通販事業者など、商品の販売元へ相談することをお勧めする。

これまでは、EC・通販事業者が購入代金の返金や、購入商品の再発送などの補償をしてくれることが多かったからだ。

だが、最近になって、EC・通販事業者が補償を渋るケースが散見されるようになってきた。

■いちばん厄介なのは「個人と個人」の取引

その理由として、EC・通販事業者は、盗難を装った虚偽申告を懸念していることが考えられる。例えば、置き配盗難を何度も申告した場合、EC・通販事業者が「これは被害者による自作自演ではないか?」と疑うケースもあろう。

また、配達員が配達完了したことを証明する画像を撮影していることを理由に、補償を渋るケースも見受けられる。

「配達はきちんと行ったのだから、その後の盗難までは責任を持てない」というのだろう。

厄介なのは、メルカリなどのフリマアプリによる個人間取引における置き配盗難である。

個人間取引では、「代わりの商品を送る」といった代替措置が取りにくいうえ、売り主、買い主の双方が被害者感情をエスカレートさせ、交渉が泥沼化するケースも少なくない。

これは、置き配盗難における責任の所在が、売り主、買い主のどちらにあるのかという法律的な解釈、あるいは社会通念が広まっていないことも一因であろう。

■荷物を何日も放置=「盗んでください」

置き配盗難のトラブルに巻き込まれないためには、荷物を受け取る側が、自己防衛を行う必要がある。

①購入した商品によって、置き配と対面受取などを使い分ける

AmazonなどのECプラットフォーマーからの購入ではなく、メーカーなどから直接購入した場合、商品箱に直接伝票が貼付されて直接配送され、荷物の内容が丸見えになるケースがある。

こういったケースでは、出来心による窃盗のリスクが高く、置き配を利用しないほうが良いだろう。

また高額な商品の場合は、置き配ではなく対面受取や宅配ロッカーによる受け取りを行うべきだ。

②置きっぱなしにしない

置き配の荷物を数日間放置している光景を目にしたことがある。当然、放置すればするほど、盗難のリスクは高まる。

本稿のテーマからはずれてしまうのだが、数日放置された置き配荷物を見ると、「もしかして、住民が家の中で急死しているのではないか……?」と筆者は怖い想像をしてしまう。空き巣の標的となる可能性もあり、置き配で配達された荷物は、なるべく早く回収すべきだ。

■自宅に宅配ボックスがない場合の選択肢

③防犯カメラの設置

置き配荷物を置く玄関などに、防犯カメラを設置するのも盗難対策になる。

東京都は1月、防犯カメラなどの防犯機器購入費用として、1世帯あたり最大2万円の補助金を支給することを明らかにした。このように、防犯カメラなどの設置に補助金を出す自治体も増えているのでぜひ活用してほしい。

※日本経済新聞「東京都、防犯機器の購入費を補助」(2025年1月16日)

④置き配以外の配達手段を選択する

対面受取、時間指定配達、あるいは宅配ボックスなど、荷物を受け取る手段は、置き配以外にもある。

一軒家、あるいは集合住宅で、宅配ボックスがない場合には、以下の方法も検討してほしい。

・コンビニエンスストアでの受け取り

・宅配事業者の営業所での受け取り

・街なかに設置されているオープン型宅配ロッカーでの受け取り

あるいは、盗難防止用のワイヤーや鍵がついており自分で玄関前などに取り付ける簡易型宅配ボックスを利用する方法も検討してほしい。

■置き配も「自己防衛策」も一長一短

このように置き配盗難対策を列記すると、それぞれ一長一短であることが分かる。

例えば、コンビニ受取、営業所受取、オープン型宅配ロッカーは、近所になければ利用することが難しいし、「重たい」あるいは「大型」の荷物は利用しにくい。

駅に設置されているオープン型宅配ロッカーなど、利用者が多く空きが出にくいロッカーは、いつまで経っても受け取ることができないケースもある。

実際、筆者も最寄り駅のPUDOを利用しようとしたら、1週間も受け取れず、最終的にはヤマト運輸から電話があり、対面受け取りに切り替えた経験がある。

防犯カメラは、盗難の発生抑制に効果的ではあるが、集合住宅において、共用廊下部分に防犯カメラを勝手に取り付けると住民間トラブルに発展するリスクがある。

■リスクを知ったうえで賢く利用する

そして、置き配は利用者自身が恣意的に選択すべきだ。

Amazonなど、一部のEC事業者などでは、デフォルトの配達方法が置き配になっているケースがある。ぜひ自分自身の設定を確認してほしい。

置き配は、EC・通販・個人間取引などを担う宅配における再配達削減と省力化に大きな効果が期待されている。短時間で大量の荷物を配達しなければならない配達員からは、「すべての荷物が置き配であってほしい」という声も上がっている。

だが置き配は、残念ながら良いことばかりではない。

「『置き配』は、ネット通販を中心に、急速に普及していますが、誤配、盗難などのリスクもあります。メリットとデメリットを理解して利用しましょう」、これは2022年6月の国民生活センターによる情報発信だが、まさしくそのとおりである。

置き配には、盗難の他にも、「荷物を乱暴に扱われ、中身が破損していた」「水濡れして商品がダメになった」「置き配荷物の荷札から個人情報、あるいは購入した商品の品名から個人の趣味嗜好がばれてしまうことが怖い」といったさまざまなリスクがある。

再配達の削減には貢献しつつ、かつトラブルにも巻き込まれないように、賢く置き配を利用してほしい。

----------

物流ジャーナリスト、Pavism代表

「主戦場は物流業界。生業はIT御用聞き」をキャッチコピーに、ライティングや、ITを活用した営業支援などを行っている。物流ジャーナリストとしては、連載「日本の物流現場から」(ビジネス+IT)他、物流メディア、企業オウンドメディアなど多方面で執筆を続けている。

----------

(物流ジャーナリスト、Pavism代表 坂田 良平)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

100サイズダンボール箱×2回分の荷物受け取りができる!再配達削減に貢献する機能ポール「フレムスGrand」発売

@Press / 2025年2月3日 13時0分

-

「置き配でポイント還元」は定着する? 盗難や誤配の課題をどう解決するか

ITmedia Mobile / 2025年1月21日 11時37分

-

荷物が勝手に「置き配」された! 雨で3万円の商品が「破損」してしまったけど、全額補償してもらえますか? 置き配のトラブルを解説

ファイナンシャルフィールド / 2025年1月17日 4時30分

-

大容量で安全にも配慮!多様なデザインから選べる「PYKES PEAK」の宅配ボックス

IGNITE / 2025年1月12日 21時30分

-

もう再配達は必要なし!選べる3つの宅配ボックスで再配達0社会へ

PR TIMES / 2025年1月7日 18時15分

ランキング

-

1今年も大量廃棄「ご利益なんてない」売れ残った恵方巻きに疑問噴出、米不足も批判に拍車

週刊女性PRIME / 2025年2月5日 8時0分

-

2部屋を整理していたら、使っていない「クレジットカード」を3枚発見…!すぐに解約したほうがいい?

ファイナンシャルフィールド / 2025年2月5日 4時30分

-

3「五十肩」を最もスムーズに改善する方法…じっと安静はダメ

日刊ゲンダイDIGITAL / 2025年2月5日 9時26分

-

4函館のラブホテル社長が語る“ラブホ経営”の難しさ。「2日間部屋が使用できない」困った用途とは

日刊SPA! / 2025年2月3日 15時51分

-

5「那智の滝」で滝つぼ凍る 和歌山の世界遺産、白く雪化粧

共同通信 / 2025年2月5日 10時26分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください