年収2000万円超の求人がズラリ…美容クリニックに流れ込む医師たちの大問題「だから地方に医師がいなくなる」

プレジデントオンライン / 2025年2月4日 9時15分

■「直美」は医療制度崩壊のサインか

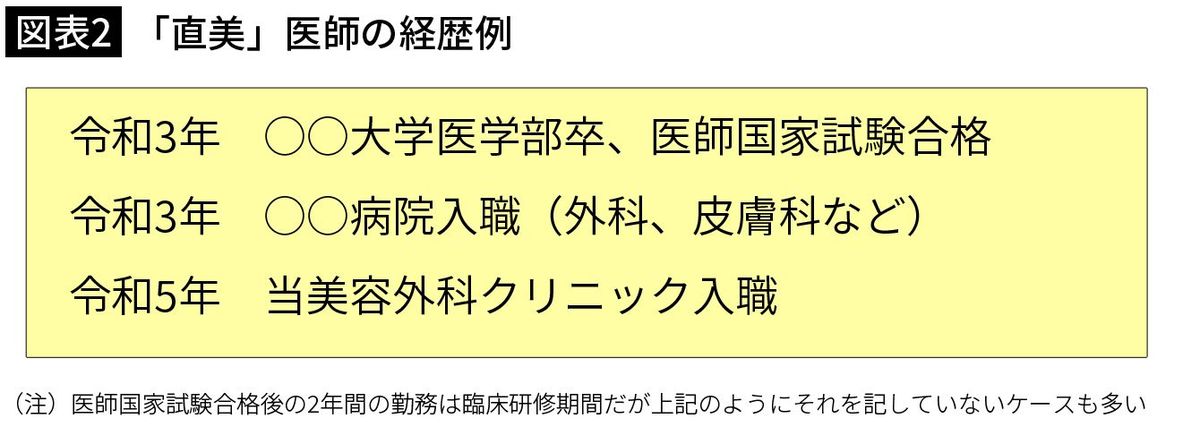

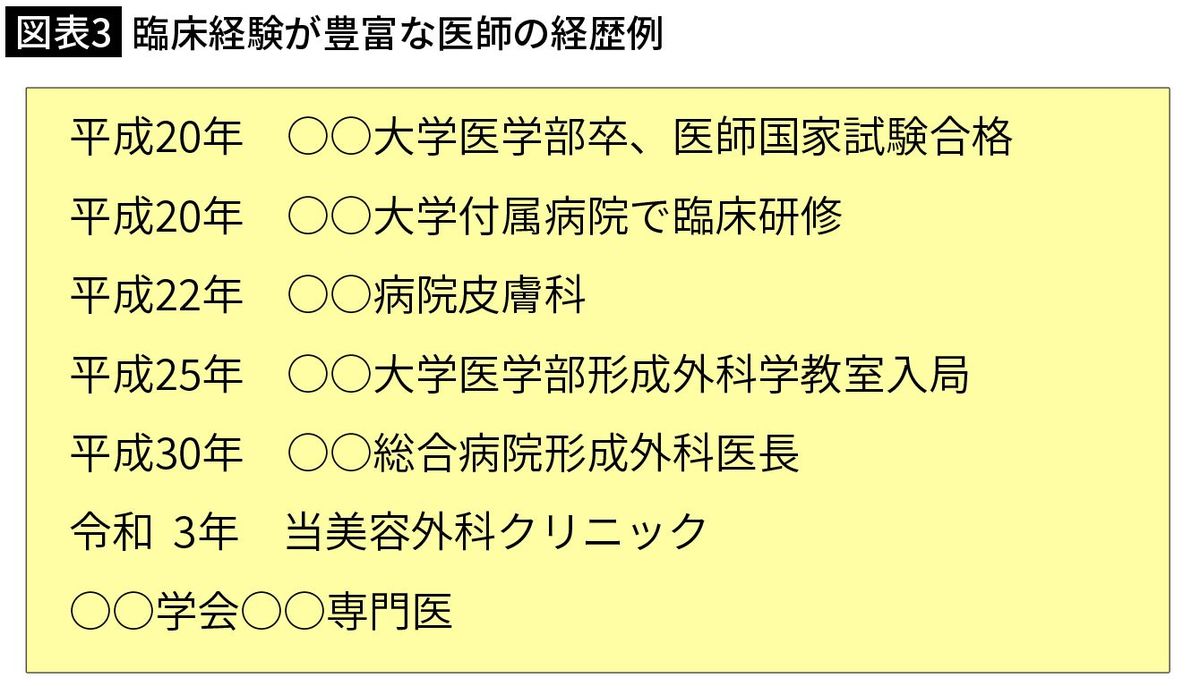

「直美」(ちょくび)という言葉がニュースに登場するようになってきた。医学部を卒業した医師のたまごが医師免許取得後に受ける2年間の臨床研修を終えてすぐに美容外科など美容医療に進む経歴や医師をさす言葉だ。

医学界で最近、

また、保険診療を行う病院の勤務医等で大手美容医療チェーン店等に移籍するケースが増えていることも指摘されている。美容医療は保険が適用されない自由診療が通常であり、医師の報酬も高額であることが原因だ。年収2000万円以上をうたう美容外科の求人広告もよく見かける。美容外科医院経営者のセレブな暮らしがメディアで紹介されることも多い。

以前より、自由診療である美容医療の消費者トラブルが問題視されてきた。その多くは、釣り広告などによる高額報酬の請求、不適切と思われる施術の売り込みなどであったが、近年は施術によってむしろ傷害を負わせてしまうような医療事故なども目立ってきている。

その背景には「直美」のような臨床経験の乏しい美容医療医師の増加も指摘されている。また、疾病や怪我の治療ではない審美性を求める美容医療分野の医師の増加てみよう。

■増え続ける相談件数

「レーザー脱毛」「豊胸」「脂肪吸引」「包茎手術」といった医師が行う美容医療施術において、その販売方法や広告に問題のあるものや、皮膚障害や熱傷など危害を受けたという相談が全国の消費生活センターの多数寄せられている。

2024年7月30日に国民生活センターが発表した資料によると、図表1の通り、相談件数が急増している。

あまりのひどさに消費者行政の監視役として2009年に創設された内閣府の消費者委員会は過去に2度、厚生労働大臣に是正を求める建議を出しているが効果は上がらず、むしろ相談件数が急増している。

金銭トラブルに加えて、皮膚障害や熱傷を負ったという「危害」相談も多く、医療事故が多発する事態になっている。美容医療による怪我などの相談件数は、23年度に約800件と18年度から2倍に増えた。合併症が起きても、患者が対応を断られるケースが起きている。

■美容クリニックは44%増

その背景には美容クリニック(診療所)の数が急増していることもある。

厚労省が2024年11月に、3年に1度実施する「医療施設静態調査」の23年版を公表した。美容外科の診療所は23年に2016施設と20年調査から44%(612施設)増え、増加率は全43科目で最も高かかった。美容外科と関わりが深い形成外科も2491施設で15%増えている。

通常治療を目的とした診療は健康保険が適用される保険診療だ。保険診療は診療報酬が公的に定められているのに対し、美容医療をはじめとする自由診療では医療機関が料金を自由に設定でき、収益を上げやすい構造がある。大手美容医療チェーンが高額な報酬を提示して医師を確保し、店舗網を広げている状況にある。

美容外科の診療所が主な勤め先の医師は22年末で約1200人と、16年末に比べて2.4倍に増えた。年齢別では20~30歳代が半数を占める。

「直美」の弊害のひとつが医師偏在の助長だ。美容クリニックが採用を増やしたことで、地方や他の診療科が医師を確保しにくくなっているとの指摘がある。

■ようやく国が動き出した

カウンセラー等と称する医師でない人に診察や施術をされたという法令違反も報告される。

医療分野を所管する厚労省は今まであまりこうした消費者トラブルに積極的に対策を講じてきたとは言えなかったが、危機感をもったのか、2024年6月27日に医師や弁護士等で構成する「美容医療の適切な実施に関する検討会」を発足させた。

4回の会議開催を経て、同年11月22日に、検討会の報告書が公表された。そこで示された課題の概要は以下のとおりだ。

・患者側も医療機関の状況・体制を知る手段がなく、医療機関における相談窓口を知らない

・関係法令&ルール(オンライン診療に係るものを含む。)が浸透していない

・合併症等への対応が困難な医師が施術を担当している

・安全な医療提供体制や適切な診療プロセスが全般的・統一的に示されていない

・アフターケア・緊急対応が行われない医療機関がある

・保健所等の指導根拠となる診療録等の記載が不十分な場合がある

・悪質な医療広告が放置されている

こうした課題に対して以下の対策が必要としている(概要)。

・関係法令&ルールに関する通知の発出⇒保健所等による立入検査や指導のプロセス・法的根拠の明確化

・医療機関による診療録等への記載の徹底

・オンライン診療指針が遵守されるための法的整理

・関係学会によるガイドライン策定⇒遵守すべきルール/標準的な治療内容/記録の記載方法/有害事象発生時の対応方針/適切な研修のあり方/契約締結時のルール等を盛り込んだガイドラインを策定

・医療広告規制の取締り強化

・行政等による周知・広報を通した国民の理解の促進等

■美容クリニックの開業規制は実現するのか

具体的施策の検討・実施はこれからだが、これらの対策で美容医療トラブル解決に繋がるかは疑問だ。

厚労省がここで示している美容医療適正化対策は、従来から不十分ながらも行われてきた、医師以外による医療行為や不当な医療広告規制など、法令に違反する行為の取り締まり強化が中心だ。しかし、これでは「直美」問題の解決にはならない。

報告書では、「本検討会においては、医師の偏在是正の観点から臨床研修修了直後であるなど若手の医師が美容医療の領域に流れていること等の諸課題について指摘されたところ、かかる問題については、本検討会の議論の対象ではないものの、引き続き、厚生労働省において別途必要な検討をしていく必要がある」とした。

新たな対策として検討されているのは、美容クリニックの開業規制だ。公的保険が適用される診療の経験がなければ、自前のクリニックを開業しても保険診療を提供できない仕組みを想定する。

厚労省は2024年3月29日から「新たな地域医療構想等に関する検討会」を開催している。同年12月18日には「医師偏在対策に関するとりまとめ」が公表されている。ここでは、開業に関する規制として、保険診療に一定期間取り組まなければ、保険医療機関の管理者(院長等)に就任できない仕組みを盛り込んだ。明記していないものの、美容医療をはじめとする保険外診療への医師流出を抑える狙いがある。

■医師の未熟さ、偏在が助長される恐れ

一般に美容医療は保険外診療だが、皮膚のトラブルなど公的医療保険の対象となる症状については保険適用で治療するクリニックがある。

医師免許取得後の2年の臨床研修を経てすぐ自ら美容外科医院を開業し、保険診療も行う医師の質の向上にはつながるかもしれないが、保険診療を一切行わないで経営が成り立つ医院には影響はなく、また大手美容医療チェーン店で勤務医として働く「直美」医師には効果はない。あくまで「直美」が自ら皮膚科などの保険診療も含めて開業することを規制する仕組みだ。

「直美」の医師は昔からいるが、近年急増しているために問題が表面化している。残業や当直勤務が少なく、高収入が見込める点が医師のたまごには魅力的に映る。しかし、それは、美容医療に携わる医師の未熟さを助長し、診療科の医師偏在を助長する懸念があるのだ。

臨床の経験が乏しいから合併症の治療を行わない(行えない)とか、効率化のために、高額な報酬を得られる施術だけを行い、その後のトラブルは皮膚科等の他の医院で診てもらえという医院もある。合併症には、施術後の内出血、痒み、痛み等に加え、血管閉塞や感染症、等もある。自分が施術した患者の合併症の治療を行わないなどは医師としてあるまじき姿勢だ。

同時に、過酷な診療科で働く医師の給与や労働環境の改善も急がないと、この流れは止まらないだろう。医師も人間だ。勤務条件が良く、給料も高いとなれば、魅力的に映る。

■「ハードな診療科が敬遠され、収入によって選別される」

消費者相談室を設けるなど、「健全で安心な美容医療の普及」等を目指す公益社団法人日本美容医療協会の事務局長で厚労省の「美容医療の適切な実施に関する検討会」委員を務める青木律医師(グリーンウッドスキンクリニック立川院長)は、医師の育成システムに根本的な問題があるという。

「厚労省が研修医システムを導入してから医局制度システムが崩壊した。若い医師が医局や学閥の縛りがなく、ある程度自由に病院を選べるようになった結果、まず地方の医師不足が顕著になり、次に肉体的にハードな診療科が敬遠され、更に収入によって選別される時代になった」

医局制度とは教授を頂点に、医師の教育・研究・人事など全てを掌握してきた制度のことだ。医師の就職が自由化された結果として競争力のない病院や診療科が敬遠されてきたという。また、「保険医療をメインで行っている病院では診療報酬がこの何十年かあまり上がっておらず、自由診療を行っている診療所と経営状況にますます差がついてきた」ことも原因だと指摘した。

また、「直美」の解決にはいくつかの方策を合わせる必要があるとし、「医学部・医科大学における美容医療講座の開設」も挙げる。

「現在の美容は美容外科だけでなく美容皮膚科や美容内科も包括しており、更に倫理学や経済についても研究し教育する必要がある」とし、美容講座が成立したのちに「美容医療の卒後トレーニングシステムを整備して、次に専門医制度を確立して、これが広告できるような資格にすべき」とする。

■「直美」は日本の医療制度の崩壊の危険信号

さらに、青木医師は未承認の医薬品や医療機器の使用によるトラブルの罰則を厳しくすべきと主張する。

通常の医療は健康保険の枠組みの中で行われるので、使われる薬剤や医療行為も厚生労働省の承認があり、その治療方法はすべて学会でのコンセンサスが得られたものばかりだが、自由診療の分野では、「国内で未承認の治療法や機器を、医師の裁量の範囲で使用することができるし、価格も自由だ。よく最先端の治療とか最新のレーザーなどという文言を目にするが、最先端の医療であっても未承認の場合、安全性や有効性が確認されたものではない」という。

このような美容医療の適正化は課題も多く、「直美」は日本の医療制度の崩壊の危険信号でもある。早急な対応が望まれる。

----------

日本女子大学名誉教授

独立行政法人国民生活センター調査室長補佐、米国ワイオミング州立大学ロースクール客員研究員等を経て、日本女子大学教授。一橋大学法学博士。消費者委員会委員、埼玉県消費生活審議会会長代行、東京都消費生活対策審議会委員等を歴任。専門:消費者政策・消費者法・消費者教育。2024年3月に同大を退職。著書に『新版 大学生が知っておきたい生活のなかの法律』『大学生が知っておきたい消費生活と法律【第2版】』(いずれも慶應義塾大学出版会)などがある。歌舞伎を中心に観劇歴40年。自ら長唄三味線、沖縄三線を嗜む。

----------

(日本女子大学名誉教授 細川 幸一)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

医療情報誌 月刊『集中』2025年2月号 巻頭インタビュー 賀来満夫・東京iCDC 所長/集中OPINION 東 国幹・財務大臣政務官 他

PR TIMES / 2025年1月31日 19時15分

-

年100軒ペースで増加…“コンビニ化する精神科”の闇。「患者の話を聞くのは5分以内」ノルマを課された医師も

日刊SPA! / 2025年1月18日 8時53分

-

カネ儲け企む"不良医師"がウヨウヨ湧く…麻酔科医が警鐘「東京都の"無痛分娩費"助成で起きる怖すぎる事態」

プレジデントオンライン / 2025年1月10日 11時15分

-

《がん医療の壁》病院の“実態”を知る厚労省元技官に聞いた“再発がん”の乗り越え方と“名医の悪癖”

週刊女性PRIME / 2025年1月10日 7時30分

-

知人は「保険がきくから」と美容のために皮膚科で「ヒルドイド」を処方してもらっています。問題はないのでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2025年1月7日 5時30分

ランキング

-

1今年も大量廃棄「ご利益なんてない」売れ残った恵方巻きに疑問噴出、米不足も批判に拍車

週刊女性PRIME / 2025年2月5日 8時0分

-

2「五十肩」を最もスムーズに改善する方法…じっと安静はダメ

日刊ゲンダイDIGITAL / 2025年2月5日 9時26分

-

3「那智の滝」で滝つぼ凍る 和歌山の世界遺産、白く雪化粧

共同通信 / 2025年2月5日 10時26分

-

4「あれ?今日、オレだけ?」内定式で知った衝撃の事実 採用難が生む異常事態

まいどなニュース / 2025年2月5日 7時20分

-

5「23歳と29歳の時、突然クビに」2社を不当解雇で訴えた男性。総額4700万円の和解金を勝ち取れたワケ

日刊SPA! / 2025年2月5日 8時53分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください