だから習近平政権は海洋進出に執着している…「東シナ海も南シナ海もインド洋も欲しい」中国の本当の野望

プレジデントオンライン / 2025年2月5日 8時15分

■中国経済の中心は内陸から沿岸部へ

ソ連との国境確定、それに続くソ連の崩壊は北方の脅威を著しく軽減しました。このおかげで、中国はやっと海に目を向けられるようになりました。

鄧小平が1970年代に国内経済を世界に開放して以来、中国は海との関わりを急速に強めました。先進国の企業は安い労働力と巨大な市場を目当てに続々と中国に進出し、中国を一気に「世界の工場」へと押し上げました。今や「メイド・イン・チャイナ」が刻印された製品は、アメリカからアフリカまで世界中の至るところで見かけるようになったのです。

世界との貿易が活発になるのに伴って、最も経済的に豊かになったのが沿岸部の港湾都市でした。内陸部に住んでいた人々は、海上貿易が生み出す富に惹(ひ)かれて沿岸部に移り住んでいきました。中国史を通して、沿岸部がこれほど重要性を増したことはありません。歴史的な中国の中枢は中原(黄河の中流域)であって、1970年代まで沿岸部は最重要地域ではありませんでした。

■今や失うものを多く抱えてしまっている

毛沢東は冷戦中、内陸経済に基づいた「三線建設」という国防計画を持っていました。ここでは本土を次の3つの線に分けて考えています。第一線を国境(海岸含む)、第二線をその内側、第三線を中心部に設定し、工業力を第三線まであらかじめ移転しておくことで、米軍が東海岸に上陸してきた際にはここまで後退して長期戦に持ち込む、という構想です。

毛沢東は実際にこの持久戦で日本軍に勝ちましたし、ソ連もドイツに対して同じ方法で勝ちました。いわば毛沢東は「中国国内版ハートランド」を作ろうとしたのです。

しかし、今の中国にこの作戦を取る余裕はありません。現在では第三線は沿岸部に移っています。ここには人口の3分の1以上、GDPの7割以上が集中していて、海岸にある港には1日に何百隻もの船が出入りして中国と全世界を繫いでいます。今や沿岸部は揺るぎない経済的中核地帯であって、中国は史上初めてその戦略縦深に頼れないという問題に直面したのです。ある中国の専門家は2014年にこう述べました。

改革開放から30年を経て、今の中国は昔の貧しくて失うものが何もない中国ではない。むしろ今は失うものが多い。その結果、国の入り口の向こう側で敵を迎え撃つことが、今日の中国の必然的な戦略になる。国富の60%と、政治・経済・文化の中心は東部に集中している。この地域は今、緩衝地帯を必要としている。そしてこの緩衝地帯の東端こそが第一列島線である。中国軍は今後この緩衝地帯で活動を増やすはずであり、西側諸国、特に日本はこの新たな現実に適応しなければならない。

■中国が海洋進出を始めた本当の理由

第一列島線とは、中国沿岸と太平洋を分け隔てるように浮かぶ沖合の島々を一筋にまとめた線で、九州から沖縄、台湾、フィリピン、スンダ列島を含みます。第一列島線は中国の海上権力を外洋から内側に抑え込む蓋のようになっていて、中国船が外洋に出るには必ずこの線を通過しなければなりません。

しかも線上の日本とフィリピン、そして韓国には米軍基地が多数置かれており、中国船はアメリカの支配下の海を通らなければならないばかりか、沿岸部自体、アメリカはミサイルや航空機で1時間もかからず攻撃できます。

この意味で中国はロシアと同じ、陸に囚われた生粋の大陸国家です。ロシアの不凍港はほぼすべてが内海(バルト海、日本海、黒海)の中にあり、外洋に出るには海峡、それもアメリカとその同盟国が見張る海峡を通過しなければなりません。同様に、第一列島線は1つの大きな内海の境界線であり、中国船がここを出るにはマラッカ海峡、ルソン海峡、宮古海峡などの狭い出口を、アメリカの監視を受けながら通過せざるを得ません。

第一列島線は、いわば「海の万里の長城」です。陸の万里の長城は、北から迫る遊牧民の侵入を阻止するために作られました。そして河西回廊、オルドス、遼西回廊などの侵入口は特に固く守らなければなりません。

■中国にとっては、アメリカこそが海の遊牧民

第一列島線に関しては、アメリカの視点と中国の視点でその意義は正反対になります。アメリカにとって中国海軍は海の遊牧民であり、自分たちが支配する太平洋に出てくることを阻止するために、第一列島線に海の万里の長城を築いて見張っています。しかし、より重要なのは中国からの視点です。

中国にとっては、アメリカこそが海の遊牧民です。理想的には、東シナ海と南シナ海は自分たちの勢力圏であるべきで、そのためには第一列島線を自分たちが管理しなければなりません。ただ問題なのは、その長城の上に今立っているのがアメリカ人であることです。中国は、長城に立つアメリカ人がいつ自分たちの住む場所に攻め込んでくるか、不安で仕方がありません。この不安を払拭するには、武帝が匈奴にそうしたが如く、アメリカ人を海の万里の長城の向こうまで追い出さなければなりません。

そして陸の3つの侵入口と同じで、海にはマラッカ海峡、ルソン海峡、宮古海峡という侵入口が存在します。中国はこれらの侵入口を常に見張り、アメリカ海軍の侵入をいつでも防げる体制を確立しなければなりません。

■中国の軍備は50年後、100年後を見据えたもの

近年中国が海で抱える国際問題を俯瞰(ふかん)すると、どれも多かれ少なかれ第一列島線を支配することに帰結します。尖閣諸島、台湾、南シナ海、海軍増強。どれもアメリカを第一列島線の外に追い出したい動機に起因します。

今のところ、アメリカ海軍は第一列島線内で確固たる地位を築いています。東シナ海にしろ、南シナ海にしろ、台湾海峡にしろ、アメリカは中国沿岸に軍艦を定期的に航行させ、「ここは中国だけの海じゃない」と示威します。

それに応じて中国海軍もここでの行動を活発化させていますが、完全にアメリカ海軍を追い出すにはまだまだ時間がかかりそうです。それでも、中国は50年後、100年後を見据えて、海軍増強と地域での影響力拡大に勤(いそ)しんでいます。中国は長い戦いに慣れています。100年という時間も、2000年以上の遊牧民との攻防に比べれば短いものです。

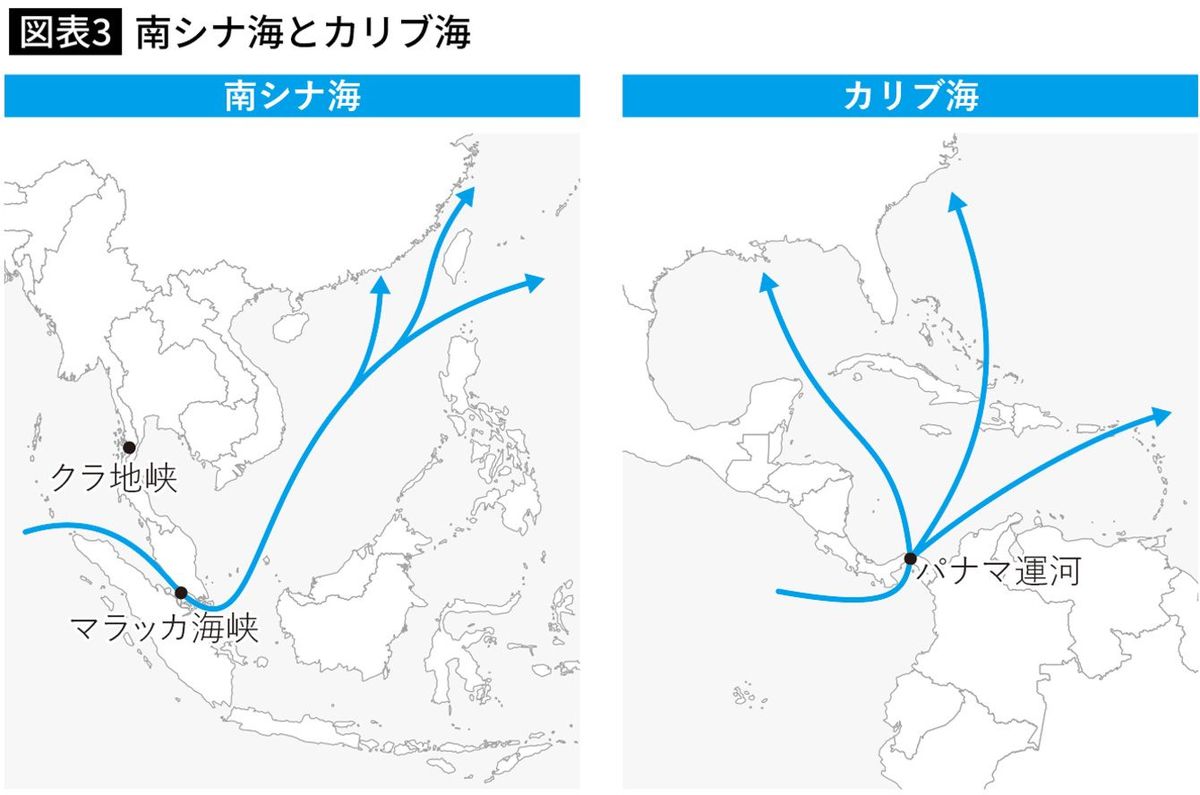

特に中国にとってのアジア地中海は、アメリカにとってのアメリカ地中海とよく似ています。マハンは生前、カリブ海の重要性を語るときにヨーロッパ地中海と好んで比較しました。もしマハンが今日生きていたら、きっと南シナ海をカリブ海と比べることでしょう。

■主要国が南シナ海を狙う本当の理由

カリブ海の南西にはパナマ運河、そして東側には海全体に蓋をするように島々が並んでいます。パナマ運河からは大量の船がカリブ海に入り、各々アメリカかヨーロッパを目指して枝分かれしていきます。

さらにその航路上にはユカタン海峡やウィンドワード海峡、モナ海峡などの狭い海峡が数多くあり、かつては、それらの海峡を形成する島々はほとんどがスペインやイギリスの支配下にありました。そこでアメリカはこれらの要衝から外国の勢力を排除したいと考え、スペインと戦争をしたりしました。こうしてアメリカは、アメリカ地中海で磐石の支配を確立したのです。

南シナ海も、カリブ海と大まかな地政学的配置は同じです。まず、大量の船がインド洋からマラッカ海峡を通過して南シナ海に入ります。海峡を出た船は、その後各々の目的地に向かいます。中国南部行きの船はそのまま北方向に、中国東部、韓国、ウラジオストク行きの船は台湾海峡から、日本と北米行きの船はルソン海峡から南シナ海を出ます。

ここに並べた国々を見るだけでも、南シナ海の経済的な重要性がわかります。南シナ海はヨーロッパと中東から東アジアまでを結ぶほぼすべての船、全世界の国際貿易量の30%以上が通る世界一通行量の多い海の1つです。すべての輸入品の中でもここを通る原油は特に重要で、中国、韓国、日本のいずれも輸入原油の90%以上を南シナ海の航路に依存しています。

■マラッカ海峡という中国の「喉」

貿易量で測れば、マラッカ海峡はアジア地中海で一番どころか、世界で一番重要な海峡に間違いありません。マレー半島とスマトラ島の間に開いているこの海峡は幅が最も狭いところで2.7kmしかなく、平均水深も25mと浅いため、大型船は真ん中の比較的深い帯を慎重に航行しなければなりません。そのため事故や海賊行為、あるいは特定の国の悪意でこの海峡が一時的にでも閉鎖されることは十分起こり得ます。

特に中国は海峡の閉鎖を恐れます。何しろ、ここは中国の総貿易量の60%と、輸入天然ガスの70%が通る、中国にとっていわば喉――それもかなりつっかえやすい喉のような場所です(チョークポイントの「チョーク」は「窒息」を意味します)。

2003年に胡錦濤国家主席はマラッカ海峡の脆弱性を「マラッカ・ジレンマ」と呼び、「特定の国がマラッカ海峡を侵犯し、航行を支配しようとしてきた」と非難しました。「特定の国」とは明らかにアメリカのことを指していました。

■もし、ここに運河を造れたら…

かつて中国は、明の時代にマラッカ海峡を支配していたことがありました。中国が世界有数の規模の海上貿易を行っていた明の時代、明はここを支配していたマラッカ王国を服属させ、補給基地として活用していました。しかしこの支配は長続きせず、マラッカはその後ポルトガル、次いでオランダ、イギリスに支配されました。

現在、マラッカ海峡にあるマレーシアやシンガポールは、独立以来正式には中立を保っているものの、シンガポールはどちらかといえばアメリカ寄りで、国内の海軍基地をアメリカの軍艦の補給拠点として明け渡しています。一方、中国には同じ軍事的権利を与えていません。

中国はマラッカ・ジレンマを少しでも緩和するため、タイに運河を造ろうとしたことがあります。マレー半島のくびれには「クラ地峡」と呼ばれる、最狭幅40kmの細い陸地があります。

もしここに運河を掘削することに成功すれば、南の海峡よりも近道になりますし、万が一の際の予備通路として使えます。あらゆる国がここに運河を通す構想を抱いてきましたが、あまりにも難工事になるためどの国も諦めてきました。1970年代には日本が運河建設に関心を示したこともあり、ここに核爆弾を一直線に敷き詰めて一気に爆発させるという何とも大胆な計画が提案されましたが、案の定国会で「被爆国として無神経だ」と、猛反発を浴びました。

■中国が狙う「インド洋ルート」

次に関心を示したのが中国でした。しかし、中国は、胡錦濤国家主席がマラッカ・ジレンマを唱えたのと同時期に、クラ地峡を調査したことがあります。けれども、結局中国は運河計画を断念せざるを得ませんでした。

その理由は、そもそも建設に膨大な費用がかかること、マラッカ海峡沿岸国の反発を招くこと、さらにアメリカがマラッカ海峡を中国のために封鎖するような事態になれば、どの道この運河も封鎖されることになるからです。そして何より、タイはアメリカの同盟国です。クラ地峡運河の代わりに、中国は2017年よりマレーシアの東西海岸を結ぶ鉄道の建設を支援していますが、その効果は未知数です。

中国がより期待を寄せるのは、インド洋沿岸諸国からの陸路です。これは、船がマラッカ海峡を通る前に荷物を陸揚げし、あとは鉄道やパイプラインで中国本土まで送るというものです。

現時点で中国が推し進める陸路は、ミャンマーとパキスタンにあります。ミャンマーの回廊はチャウピューまたはヤンゴンから中国の雲南省までを結ぶもので、中国の投資により石油と天然ガスのパイプラインが建設されました。

■「真珠の首飾り」戦略とは

2つ目がパキスタンの回廊です。こちらはグワダル港から新疆ウイグル自治区までを道路、鉄道、パイプラインで繫ぐもので、ホルムズ海峡から近いため、航路遮断の危険性を軽減できます。しかしこの回廊は、途中に標高7000m級の山々が連なるカラコルム山脈を越えなければならず、ただでさえ海路より非効率な陸路がさらに非効率になっています。

また、この回廊はパキスタンとインドが領有権を争うカシミール地方を通るため、インドにここを攻撃される可能性もゼロではありません。そして何よりパキスタン自体が政情不安にあり、実際に回廊のインフラが破壊されたり、中国人が襲撃されたりする事件が度々発生しています。ミャンマーでも同様に政情不安が回廊の安全を脅かしています。

これらの回廊をはじめとした中国のインド洋への進出は、当然インドを警戒させます。中国はインド洋を通る航路の安全を確保するために、いわゆる「真珠の首飾り」戦略を取っています。これは前述の経済回廊も含めた、インド周辺国であるパキスタン、モルディブ、スリランカ、バングラデシュ、ミャンマーなどの港湾建設を支援することで、インドを包囲するように中国の勢力を広げていくものです。

■「インド洋を制する者はアジアを制する」

中国がここまでインド洋への進出を急ぐ理由は、インドの海での地理的優位性にあります。まずインドの国土自体がインド洋に迫(せ)り出しており、必然的にここを通る航路を監視する能力を持っています。

また、マラッカ海峡の西の入り口を覆うアンダマン・ニコバル諸島は、インド洋からマラッカ海峡まで航行する船のほぼすべてを監視できる位置にあります。インドに加えて、米軍のディエゴ・ガルシア島、シンガポールを拠点とする艦隊を合わせると、中国は明らかな劣勢に立たされています。

QUAD(日米豪印戦略対話)が象徴するように、アメリカはインドを日本、オーストラリアと共に中国の南の海での勢力を維持する重要な潜在協力国と見ています。インドと中国の大陸と海洋の両面で競い合う特異な関係は、21世紀を通して続くでしょう。マハンは100年以上前にこう予言しました。

----------

YouTubeチャンネル「社會部部長」。一切の素性を隠したままわずか30本ほどの動画で33万人登録、3000万回再生を達成した今最も注目される歴史・地政学解説チャンネル。

----------

(社會部部長)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

米国務長官ルビオ氏が異例の初外遊、「裏庭」中米・カリブ海5か国を歴訪…中国影響力に警戒感

読売新聞 / 2025年2月4日 7時59分

-

ロシアの広い国土が「弱さ」の裏返しと言える根拠 西側と政治的に隔てられていても繋がっている

東洋経済オンライン / 2025年1月31日 18時0分

-

「グリーンランドを売ってくれ!」トランプ大統領のトンデモ発言 実は日本のビッグチャンスかも!?

乗りものニュース / 2025年1月26日 9時42分

-

トランプ大統領は本当に日本から米軍を引き上げるのか…「遠い国の戦争」に首を突っ込む米国の真の狙い

プレジデントオンライン / 2025年1月24日 8時15分

-

中国海警局、フィリピンEEZに「モンスター船」派遣、比側に威圧強める

Record China / 2025年1月18日 13時0分

ランキング

-

1N国党党首の保身と押し付け…反発した者には常軌を逸する卑劣攻撃【立花孝志はなぜ選挙モンスターになったのか】#2

日刊ゲンダイDIGITAL / 2025年2月5日 9時26分

-

2国内最古級の文章?土器片に「何」「不」の漢字か…高知・南国の若宮ノ東遺跡から出土

読売新聞 / 2025年2月5日 10時55分

-

3「金正恩の最新兵器」がロシアの誤爆で鉄クズに…捕虜になった北朝鮮兵士が収容先で漏らした"意外な要求"

プレジデントオンライン / 2025年2月5日 7時15分

-

4交通整理中の警察官をトラックを急加速させはねて逃走、55歳会社員を殺人未遂容疑で逮捕…警視庁

読売新聞 / 2025年2月5日 8時28分

-

5「アメリカ社会は『頭脳』と『肉体』が分離している」昭和史研究家・保阪正康が読み解く“戦後のアメリカ像”の本質

文春オンライン / 2025年2月5日 6時0分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください