SDV向け次世代マイコンの差別化ポイントとは - STマイクロエレクトロニクス 中條顕氏[インタビュー]

レスポンス / 2023年4月14日 7時45分

来たる4月26日、「EV海外OEM・部品メーカーセミナー 第5回 STマイクロエレクトロニクスの戦略」が開催される。

セミナーに登壇するSTマイクロエレクトロニクスは、車載用MCU(マイコン)の大手サプライヤーとして知られている企業だ。同社 オートモーティブ&ディスクリート製品グループ ディレクターの中條顕氏に、セミナーの見どころを聞いた。

セミナーの詳細はこちらから

■現在はドメインアーキテクチャからゾーンアーキテクチャへの移行期

---:今回のセミナーは、SDVに向けた次世代マイコンの話題ですね。

中条氏:そうですね。ソフトウェア定義型自動車(SDV)は、英語でSoftware Development VehicleやSoftware Defined Vehicleとも呼ばれています。弊社では、このSDV向けの新たな製品プラットフォームの展開を行っています。

我々はSDVと電動車両、eモビリティに特化した製品プラットフォームを進化させることで、その提案を行っています。

---:SDVに向けて、現在は車載コンピューターのアーキテクチャが大きく変化しているところですね。

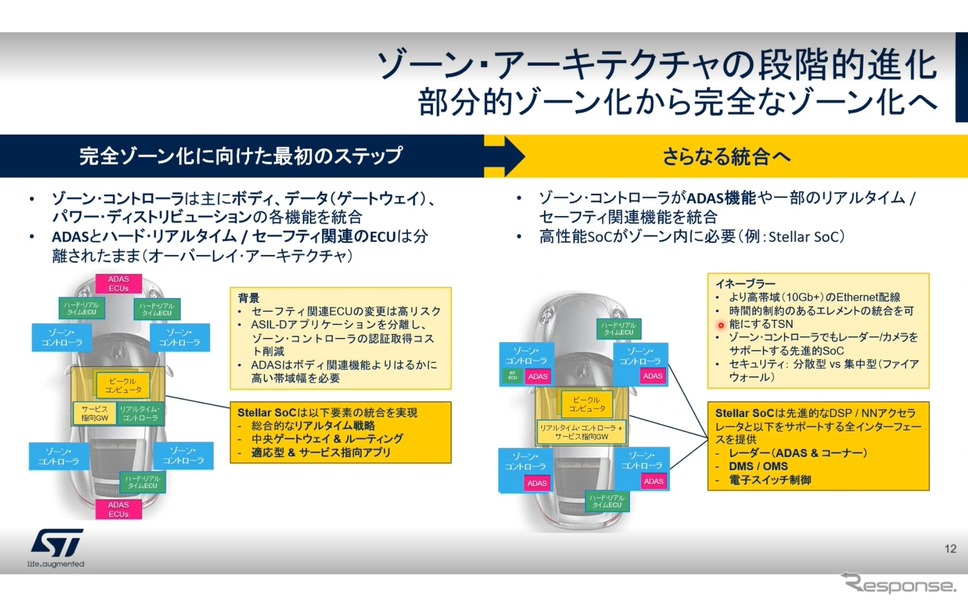

中条氏:はい。今までの分散型アーキテクチャから、機能的に同じものを集約させるドメインアーキテクチャへと進化しています。そして、今後は近接エリアによる集約であるゾーンアーキテクチャへと移行するでしょう。

ドメインアーキテクチャでは、ゲートウェイ機能が必要になります。我々の現在の製品は、ゲートウェイ機能を重点に置いたMCUの展開を行っています。

そしてゾーンアーキテクチャに発展すると、中央での演算処理が必要になります。これにより、ソフトウェアディファインドビークルやオーバージーエア(OTA)などの概念が実現されます。そのため、我々はアーキテクチャの進化に伴って、MCU製品やプラットフォームを変えていかなければならないと考えています。

---:現状はドメインアーキテクチャが主流で、ゾーンアーキテクチャはまだ先の話という認識でよろしいですか?

---:はい、そうです。現状はドメインアーキテクチャで、すでに発売が見えている車もあります。ゾーンアーキテクチャはもう少し先の話ですね。

---:各地域のOEM間でのアーキテクチャ変化の進捗に違いはありますか?

中条氏:はい、違いがあります。我々はヨーロッパが主体の会社で、ヨーロッパのOEMとの関わりが強いです。ヨーロッパのカーメーカーは、ドメインアーキテクチャからゾーンアーキテクチャへの移行が早いです。日本のOEMと比べて、約3年ほどの違いがあると感じています。時間軸の違いとしては2~3年ほどあると考えています。

我々が、電動化とソフトウェア定義型車両に向けて新しい展開を行っている理由は、この分野の市場規模(TAM)の伸びが大きいからです。実際、今後私たちが提案できる製品は、従来のアーキテクチャ用からゾーンアーキテクチャ用、そして電動化向けの製品へと移行していきます。

■ゾーンアーキテクチャによってSDVが実現

---:アーキテクチャの世代ごとに製品が用意されているということですね。

中条氏:従来のアーキテクチャには、既存のパワーアーキテクチャ搭載のSPC5シリーズ、ドメイン/ゾーンアーキテクチャには、新たに開発したSDV用のStellarプラットフォームが適用されます。さらに、中央演算処理の部分では、MCUよりもSoCという製品グループでの展開が行われます。

いっぽう電動化のためマイコン製品展開では、モーター駆動や高周波数のトラクションインバーター、DC-DCコンバーターなどが必要となり、機能がまったく異なります。私たちは、同じStellarプラットフォームを使用しながら、電動化向けマイコンとゾーンアーキテクチャ用マイコンを分けて提案しています。

SDVで想定される概念図としては、ビークルコンピューターが中央演算処理の中心にあり、ゾーンコントローラーや拡張ゾーンが接続されます。ゾーンコントローラー内には、これまでのセンサー監視やアクチュエータ駆動などの小さな機能が含まれます。したがって、一つの大きなゾーンに複数の機能やサブECUが入るイメージです。

一方ビークルコンピューターは、単にゾーンを接続するだけでなく、ADAS(例:ビジョンプロセッサー)などの機能も含んでいます。これにはCMOSカメラや内部の乗員検知用カメラなども含まれます。さらに、IVI(インビークルインフォテインメント)やネットワークなどの機能もすべてビークルコンピューターに入ります。これによってソフトウェアディファインドビークルが実現されるわけです。

そうして得られた情報をもとに、各ゾーンの最適化などを行い、それらの指令を各ゾーンに出すイメージです。我々は、このビークルコンピューターを「サービス指向SoC」と呼んでいます。英語では、「Service-Oriented SoC」と言います。Stellar SoCはリアルタイム制御や適応型ドメインを意識した機能が含まれており、機能統合はゾーンごとに行われます。

例えば、エンジンがあるフロント部分では、ICE(エンジン車)の場合、ICEの機能を管理します。また、各種ボディエレクトロニクスは、右側・左側やバックなどのゾーンごとに分けられ、ゾーンコントローラーがそれらを担当します。

最も末端の部分では、トラクションインバーターやオンボードチャージャーなど、車が動いたり、止まったり、曲がったりする部分を駆動する役割を果たします。

■暗電流が少ないことが差別化になる

---:こういった製品群の、他社との差別化ポイントはどのあたりでしょうか。

中条氏:我々が差別化できる点として、それぞれのMCU作成プロセスが目的に特化していることが挙げられます。例えば、SoCにはFinFETというウェーハープロセス技術が使用されており、また、最新のフェーズチェンジメモリー(PCM)が採用されています。

一方、Stellar EではFDSOIプロセスが使われていますが、PCMバージョンとFlashメモリーバージョンの2種類があり、フレキシビリティが提供されています。

ゾーンのまとめ方はOEMによって決定されますが、そのゾーンに適した機能はある程度限定されています。ただし、その機能をどのように実現するかは、センサー判別などで差別化が可能です。これがSTの戦略であり、差別化された技術を用いて最終的に顧客のイノベーションを実現することを目指しています。この部分が最も大きな差別化要因となっています。

---:スミマセン、差別化できる要因として、どのような点が優れているのか、もう少し具体的に教えていただけますか。

中条氏:はい、差別化できる要因の一つは、線幅です。例えば、FinFETでは7ナノメートルのプロセスを使用していますが、競合他社においては12ナノメートルや16ナノメートルのプロセスが使われています。より微細化されたプロセスを使うことで、同じ機能を小型化できます。

また、FDSOIプロセスの場合、線幅は28ナノメートルで他社と同等ですが、特徴として暗電流を大幅に低減できます。暗電流とは、使われていない時に消費される電流のことで、特に電気自動車にとって重要です。使っていない機能の電流消費が大きいと、EVの航続距離に影響が出ます。

ハイブリッド車や内燃機関車では、オルタネーターが常に電力を供給しているため、暗電流の影響はそれほど大きくありません。しかし、電気自動車の場合は、使っていない時に消費される電流が非常に大きな問題となります。

OEM各社も暗電流の制御に苦心しており、FDSOIプロセスは暗電流が小さければ小さいほど魅力的な製品となるため、注目されている技術です。

中條氏が登壇するオンラインセミナー「EV海外OEM・部品メーカーセミナー 第5回 STマイクロエレクトロニクスの戦略」は4月24日申込締切。

セミナーの詳細はこちらから

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

マウザー、最新の「Empowering Innovation Together プログラム」シリーズでSDV(ソフトウェア・ディファインド・ビークル)におけるゾーンアーキテクチャの可能性を深掘り

PR TIMES / 2024年5月28日 22時40分

-

日本TI、自動車のゾーンアーキテクチャで必要となる半導体のデモ展示を実施

マイナビニュース / 2024年5月22日 21時16分

-

SDV時代の到来に向け、ソフトウェアに注力するボッシュ

マイナビニュース / 2024年5月22日 6時5分

-

EVの性能を引き伸ばす「TI」の半導体技術…人とくるまのテクノロジー展 2024で訴求へ

レスポンス / 2024年5月20日 16時25分

-

日本TI、「人とくるまのテクノロジー展 2024 」に出展、革新的な車載半導体技術を披露

PR TIMES / 2024年5月20日 14時15分

ランキング

-

1自転車「逆走」が招く重大事故 ドライバーには「一時停止無視のママチャリ」も恐怖

NEWSポストセブン / 2024年6月16日 16時15分

-

2ジェネリック医薬品ごとの増産能力や在庫などメーカーが公表へ…厚労省、安定供給狙い

読売新聞 / 2024年6月16日 22時21分

-

3ヤンキー座りできない人、急増中…腰痛、むくみ、血行不良…足首が硬いと起きる見過ごせない不調とは

集英社オンライン / 2024年6月16日 10時0分

-

4ラブホで浮気していたら“事後”の彼女と鉢合わせ。お互い遊びだと思っていたら…フラれてしまったワケ

日刊SPA! / 2024年6月16日 15時52分

-

5千葉県が「ちばダイバーシティ宣言」 多様性条例受け、手つなぎギネス挑戦は達成せず

産経ニュース / 2024年6月16日 16時31分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください