事件性のある脳死患者からの臓器移植、解剖で困難に 海外は法医学者立ち合いで両立

産経ニュース / 2025年1月29日 20時56分

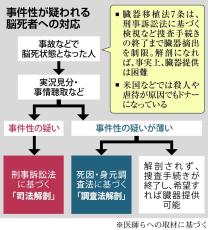

事件性が疑われ、捜査対象となった脳死者の臓器提供が困難な状況となっている。臓器移植法では死因究明のための捜査手続きが終わるまで臓器摘出はできず、提供まで長期間かかるケースも。海外では臓器摘出と死因究明の解剖を並行している国もあり、法医学の専門家は「両立は医学的にも可能だ」と指摘する。

3年後に臓器提供

「1年半以上もたってから司法解剖する根拠は何でしょうか」。司法解剖や死因究明を行う千葉大法医学教室の岩瀬博太郎教授のもとに数年前、臓器移植を斡旋するコーディネーターからこんなメールが寄せられた。

司法解剖が検討されたのは、自宅の浴槽で溺れ脳死状態となった幼児。事故後、家族が臓器提供を希望した。虐待の疑いがある子供の臓器摘出は禁止のため児童相談所に問い合わせると、幼児に通報歴はなかったが、事故の目撃者がいないことから病院側は「虐待を完全否定できない」として提供を拒否した。

その後、令和4年に虐待の疑いに関する対応指針が見直され、家族の希望通り臓器提供されることに。だが病院から情報提供を受けた警察が、任意捜査に乗り出した。司法解剖も検討されたが、事件性なしとされ、臓器が提供されたのは脳死診断から約3年後だった。

「心臓が長くもたないこともあり、これほど長く移植まで待たされるのは問題だ」。岩瀬氏はこのケースについてこう話した上で「(脳死患者の)生前診察ができれば、司法解剖の必要性も判断できる」と、入院直後など早い段階から法医学者が診察する必要性を示唆した。

米豪は法医学者立ち合い

日本臓器移植ネットワークによると、臓器提供者(ドナー)の条件を備えた患者の家族に対し「脳死下の臓器提供」という選択肢の提示後などに、司法解剖された例は平成28年~令和2年に13件。うち4件は家族が臓器提供を承諾済みだった。

脳死状態の人は心停止までに体表面や臓器の損傷が治るため、その後解剖しても虐待などの事件の証拠をつかむことは難しい。岩瀬氏は「現状の運用は、事件の証拠保全と移植機会の両方を妨げている」と指摘する。

一方、米国やオーストリアなどでは移植と法医解剖が両立している。関係者によると、ドナーからの摘出手術に法医学者が立ち会い、事件捜査の観点から解剖が必要と判断されれば摘出後に実施。殺人や児童虐待で亡くなった人がドナーになるケースも多いという。

一方、日本の臓器移植法7条では、刑事訴訟法に基づく検視などの捜査手続きが終わるまでは臓器摘出を制限。事件性は高くないが警察署長の権限で行う「死因・身元調査法」に基づく調査法解剖の場合も、警察庁の通達により同様の形で、摘出を制限している。

岩瀬氏は「調査法解剖であれば法改正せずに運用の変更で解剖と移植が両立できる可能性がある。関係省庁に働きかけるべきだ」としている。(王美慧)

臓器移植法7条

犯罪に絡む死体と脳死者について、「刑事訴訟法に基づく検視その他の犯罪捜査に関する手続きが終了した後でなければ臓器を摘出してはならない」と規定。事件性が疑われる場合は警察などの判断で検視、司法解剖が行われる。解剖する場合は脳死下の臓器提供は困難だが、過去に心停止後速やかに検視などが行われ、腎臓が提供された事例もある。

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

【速報】切断遺体の身元判明『国交省の52歳男性職員』頭部は大阪の廃墟マンションで見つかる 東大阪市の山中に遺棄した疑いで逮捕した28歳男と同じマンション居住

MBSニュース / 2025年2月5日 10時40分

-

死因は”急性薬物中毒”と判明 親族の墓の前で倒れていた61歳の男性 死後数時間経過か 佐賀・武雄市

RKB毎日放送 / 2025年2月4日 18時17分

-

脳死判定から臓器摘出、経験豊富な拠点施設が医療機関をオンライン支援…厚労省がシステム配備

読売新聞 / 2025年2月3日 15時0分

-

入院男性死亡、殺人で捜査 頸部圧迫の窒息、徳島県警

共同通信 / 2025年1月28日 22時18分

-

広島県・大久野島でウサギ虐待→大量死か…逮捕された男は「蹴ったらどうなるのか、見てみたかった」

日刊ゲンダイDIGITAL / 2025年1月25日 9時26分

ランキング

-

1国内最古級の文章?土器片に「何」「不」の漢字か…高知・南国の若宮ノ東遺跡から出土

読売新聞 / 2025年2月5日 10時55分

-

2「アメリカ社会は『頭脳』と『肉体』が分離している」昭和史研究家・保阪正康が読み解く“戦後のアメリカ像”の本質

文春オンライン / 2025年2月5日 6時0分

-

3N国党党首の保身と押し付け…反発した者には常軌を逸する卑劣攻撃【立花孝志はなぜ選挙モンスターになったのか】#2

日刊ゲンダイDIGITAL / 2025年2月5日 9時26分

-

4万博、「当日券」導入へ=前売り券伸び悩みで―石破首相

時事通信 / 2025年2月5日 12時44分

-

5高級シャンパンのラベル貼り替え“ドンペリ偽装”の狡猾手口…72本を買い取り店に持ち込み580万円ダマし取る

日刊ゲンダイDIGITAL / 2025年2月5日 9時26分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください