「単なる売春地区ではなかった」江戸時代の吉原遊郭が女性たちを引き寄せる"人気スポット"だった理由

プレジデントオンライン / 2022年5月4日 17時15分

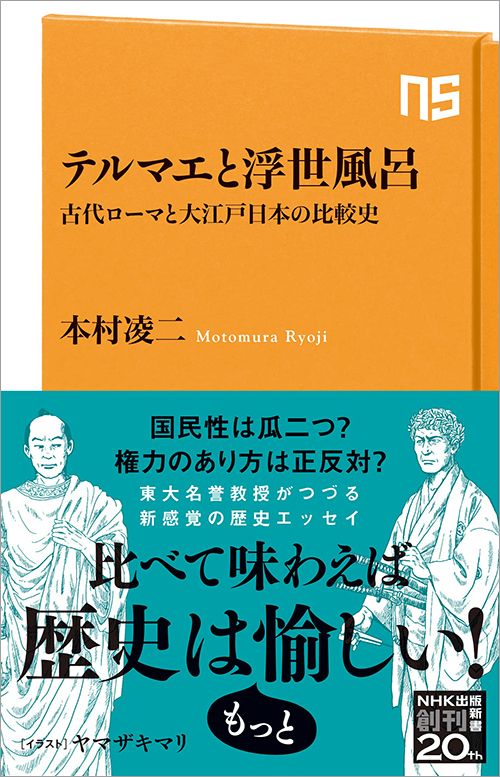

※本稿は、本村凌二『テルマエと浮世風呂』(NHK出版新書)の一部を再編集したものです。

■江戸幕府公認のビジネスとして開設された「吉原遊郭」

性愛を抜きに、歴史を語ることはできない。

文明あるところに売春あり。無論、江戸日本も例外ではない。1603年、家康が征夷大将軍となって江戸に開幕すると、間髪を入れず、市中のそこかしこに遊女屋が出現した。都市建設のため各地から集まった職人や人夫、大名家の家臣らを相手に、たいそう繁盛したという。

1617年、これらの遊女屋を一カ所に集め、現在の中央区日本橋人形町あたりに遊郭が開設された。これが吉原の始まりである。遊郭の設置は、第一に治安維持のためだったが、幕府は売り上げの1割を懐に入れている。つまり、公的なビジネスだったのである。

その後、日本橋が市街の中心地となっていったこともあり、吉原は浅草寺の裏に移転する。当時の浅草は市中の外れだったが、移転は大成功だった。吉原は以前にも増して賑わうようになる。

新吉原は、田圃(たんぼ)が広がるばかりの辺鄙(へんぴ)な在所に盛り土をして、四角く造成された。その面積は移転前の1.5倍近くに及び、東京ドームより遥かに広い。ローマでいうと巨大テルマエと同じくらいである。

■女性が夜桜を楽しみに来る「異色な遊郭」

吉原は、江戸で唯一、夜通し灯りがつく別世界となった。周囲は堀で囲まれ、高い塀が巡らされた。入り口は大門一つのみ。門の両サイドには番所があり、一方には町奉行が派遣した同心と岡っ引きが詰め、往来に厳しい監視の目を光らせていた。

吉原は世界史的に見ても異色な遊郭である。というのも、吉原は全国から大勢の人が遊びに来るテーマパークとなっていたからだ。郭内のメインストリートである仲之町には、春になると見頃の桜が1000本も移植され、都の女性たちも夜桜を楽しみにくる。言うなれば、人の絶えないエンタメスポットだったわけだ。

妓楼(ぎろう)からは艶やかな音曲が聞こえ、桜や牡丹で彩られた仲之町を、絶世の美人が妹分を引き連れてしずしずと進む。当時、これほど華やかな空間は他になかっただろう。秋になると、「俄(にわか)」と呼ばれる寸劇も行われていたようだ。

驚くべきことに、「吉原細見」なるガイドブックも発行されていた。また、華やかな吉原の様子や遊女たちを描いた浮世絵版画は、江戸土産として大好評を博し、数多の絵師が筆をふるっている。なかでも吉原で絵の腕を磨き、遊女の日常を生き生きと描いて「北楼(吉原の異称)の絵師」と呼ばれたのが喜多川歌麿である。浮世絵に描かれる評判の遊女たちは、いわばアイドルであり、都の若い女性たちにとってはファッションリーダー的な存在だった。

■最高ランクの遊女「太夫」と遊ぶためのいくつものハードル

吉原の遊女には、いくつものランクがある。最高位の「太夫(だゆう)」は、所作や容貌の美しさはもとより、高い教養を備えた別格の大スターだ。和歌を詠み、歌舞音曲に長け、茶の湯も生け花も修める。そうした太夫のような高級遊女とまみえる遊興は「揚屋(あげや)遊び」と呼ばれた。

それが可能だったのは、諸大名や徳川将軍家直属で家格のある旗本、あるいは町人の中でも飛び抜けて裕福な人々だけだった。太夫と遊ぶためには、途轍(とてつ)もなくお金がかかるのである。

ただし、金さえあれば誰でも遊べたわけではない。客は、まず揚屋の座敷に幇間(ほうかん)や芸者を呼んで盛大に宴を催し、そこで揚屋の女将や「遣手(やりて)」と呼ばれる老女の挨拶を受けた。これは一種の面接で、客は素性や品性、懐具合を品定めされているのだ。

ここで合格となれば、ご指名の遊女が、数人のお供を引き連れて妓楼からやってくるのだが、客は揚屋の座敷の上座を空けて太夫のお出ましを待たなければならない。ようやく太夫が姿を現しても、客のことが気に染まなければ、太夫は一言も発することなく帰ったという。

なかには、待てど暮らせど太夫が来ないこともあったが、それでも料金を支払わなければならない。ここでは遊女が主役で、客に選択権はない。存外にシビアな世界なのである。

■100万円支払っても遊女はただ黙っているだけ

太夫に気に入ってもらえたとしても、初回は盃を交わして終了。つまり、顔合わせをするだけなのだが、遊女の揚代から宴会費用、女将や遣手らへの花代やら諸々のチップやらで総額は100万円近くに及んだという。2度目も料金は同じで、遊女は上座に悠然と座って黙っているのみ。3度目にようやく馴染みの客と認められ、本懐を遂げることに相成るわけだが、この時は毎度の料金に加えて「馴染金」なる祝儀も奮発する必要があった。

馴染みになるということは、吉原という別世界において夫婦になることを意味した。他の遊女への浮気はご法度で、万が一発覚すれば、苛烈な制裁が加えられ、慰謝料を取られたという。

これほど独特なしきたりやルールがある遊郭は、世界史にも例がない。だが、吉原という遊郭は、その手間暇も含めて楽しむような世界だったのだ。一流の文化人が歌会を開いたり、書画会を催したりと、無粋なことさえしなければ、身分や肩書に関係なく交流できる側面もあった。つまり、粋な大人の社交場としても機能していたのである。

遊女道を極めた才色兼備の太夫は、吉原に暮らした遊女たちのごく一握りだった。揚屋遊びの盛期でも、吉原にいた遊女1700人のうち、太夫はたった5人だったという。しかし、太夫を頂点とする遊女たちの存在と吉原という場所が、「江戸らしい文化」を牽引し、豊かなものにしたことは間違いない。

■後ろめたさを感じさせない大らかなローマの風俗

帝国の都ローマは、江戸と同じ100万人規模の大都市である。やはり、そこでは売春がビジネスとして行われていた。

ただし、吉原のように特殊な遊郭文化が形成された気配はない。往時の町の造りが分かるポンペイ遺跡を見ても、そこに確認できるのは、ごくありふれた娼館の痕跡ばかりである。どうやら、市街の中心部にある曲がりくねった通りの一角が風俗ビジネスの中心地だったらしく、娼館が19、春をひさぐ女性たちの部屋が9つ、売春が行われていたとおぼしき2階屋が35ほど確認されている。

ルパナーレと通称される2階屋をのぞいてみよう。暗くて狭い部屋が並ぶ屋内は、いかにもそれらしい雰囲気がする。なにより娼婦の痕跡を感じるのは、部屋の壁に書きなぐられた数多の落書きのためだろう。

たとえば「女奴隷ロガスは8アス」「思いやりのあるメナンデルは2アス」といった娼婦の落書きは、彼女たちの値段をそのまま今に伝える。当時は、居酒屋でリーズナブルな定番ワインを頼むと1杯1アスの時代である。現代の常識から考えると、破格とも言える安さではないか。

落書きをしたのは娼婦たちだけではない。「アスベトゥス、ここにありき」「フロルスありき」と、悦楽の時を過ごした男たちも誇らしげに「証拠」を残している。なかには「フェリクスはフォルトゥナタと一緒に」など、友人と連れ立って来たことを刻んだ落書きもある。まるで観光地に落書きする不良少年のようだ。現代人が想像するような、後ろめたさや秘めやかさは微塵も感じられない。

ルパナーレ以外にも、テルマエの片隅や居酒屋の2階、はたまた名士の邸宅の一角にもそれらしい部屋があった。ポンペイの人口は、わずか1万人ほどである。街にはパンを売る店が35軒しかなかったのに、これほど多く愛欲の場があり、選り取り見取りだったというのは驚きである。

帝国内の他の都市も、ポンペイと同じくらい風俗ビジネスが盛況だったと思われる。しかし、吉原のように特筆すべき文化が培われた記録や痕跡はどこにもない。ローマ人は質実で合理的な人々である。揚屋遊びのように、面倒な手順をあえて楽しむようなことは、はなから眼中になかっただろう。

■カエサルの名台詞をパロディにした落書きも

ただ、遺跡に刻まれた落書きを見ると、誘うほうも誘われたほうも明るい響きを持っている。屈託がなく、実に大らかなのだ。ローマの遊郭には、吉原とは異なるしたたかな精神があったのかもしれない。

思わずにやりとさせられるのは、娼家近くの壁に客が刻んだと思しき「来た、やった、帰った」という落書きである。これは、カエサルが戦勝を知らせるためにローマに送った手紙の名文句「来た、見た、勝った」のパロディだ。大らかさの中にユーモアと教養がのぞく、あっぱれな落書きである。

ところで、貧しい市民や奴隷が通うような娼家はたしかに下品で汚らしかったが、それを嫌う人々もいた。生活にゆとりがあり好みがうるさい連中は、自宅に女性を呼んでいたという。名だたる身分の人々の中には、鬘(かつら)や頭巾をかぶり素性をかくして娼家に通う輩もいなかったわけではない。

さらに上流の殿方には贅を尽くした高級娼家もあり、もっとも著名な事例として、カリグラ帝が宮廷内に設けた売春宿がある。まるで皇帝直営の娼家であり、恥を失った経営者がそこで良家の婦女子や自由身分の美少年を提供して稼いだらしい。それは例外としても、売春と娼家がローマ人の日常生活に様々な形でとけこんでいたことは言うまでもないだろう。

----------

東京大学名誉教授

1947年、熊本県生まれ。1973年一橋大学社会学部卒業、1980年東京大学大学院人文科学研究科博士課程単位取得退学。東京大学教養学部教授、同大学院総合文化研究科教授を経て、2014年~2018年3月まで早稲田大学国際教養学部特任教授。専門は古代ローマ史。『薄闇のローマ世界』(東京大学出版会)でサントリー学芸賞、『馬の世界史』(中公文庫)でJRA賞馬事文化賞、一連の業績にて地中海学会賞を受賞。著作に『多神教と一神教』(岩波新書)、『愛欲のローマ史』(講談社学術文庫)、『はじめて読む人のローマ史1200年』、『ローマ帝国 人物列伝』(いずれも祥伝社新書)、『競馬の世界史』(中公新書)、『教養としての「世界史」の読み方』、『教養としての「ローマ史」の読み方』(いずれもPHP研究所)、『英語で読む高校世界史』、『裕次郎』(いずれも講談社)、『独裁の世界史』(NHK出版新書)などがある。

----------

(東京大学名誉教授 本村 凌二)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

中島瑠菜「念願」の大河ドラマ初出演 地元・熊本ファンにもアピール

ORICON NEWS / 2024年4月17日 11時0分

-

水野美紀&久保田紗友&小野花梨ら、横浜流星主演25年大河「べらぼう」に出演

cinemacafe.net / 2024年4月16日 14時0分

-

水野美紀、来年大河『べらぼう』で“元花魁”演じる 新たな出演者6名発表

クランクイン! / 2024年4月16日 12時35分

-

来年大河『べらぼう』第2弾キャスト6人発表 横浜流星の脇を固める”美女”たち【キャラクター紹介あり】

ORICON NEWS / 2024年4月16日 11時8分

-

『大吉原展』炎上とキャンセルカルチャー

ニューズウィーク日本版 / 2024年4月12日 14時48分

ランキング

-

1那須2遺体、指示役が都内の暴行現場で見張りか…周辺の防犯カメラで確認

読売新聞 / 2024年5月2日 22時4分

-

218歳の男を殺人などの罪で起訴、実名を公表 浜名湖高校生殺害

日テレNEWS NNN / 2024年5月2日 20時17分

-

3人的ミスで在宅センサーが停止、死亡把握が遅れた可能性 横浜市

毎日新聞 / 2024年5月2日 20時32分

-

4「あれはいいものだ…」あまりの人気に想定外の事態『ガンダムマンホール』引越し大作戦 新潟県南魚沼市

BSN新潟放送 / 2024年5月2日 22時13分

-

5日仏首脳会談 自衛隊と仏軍の訓練など「円滑化協定」交渉開始で合意

TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年5月2日 23時37分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください