カネに翻弄されるやりきれない話ばかり…5000万部超の怪物作家が経済事件を書き続けた本当の理由

プレジデントオンライン / 2022年9月30日 9時15分

■新作は年10冊ペース、9年連続で長者番付に

今話題のKADOKAWAにとって、数十年に1人の“ドル箱”だった経済小説の巨人がいた。自宅のリビングには、出版累計部数の大台突破記念に贈られた女神や天使のブロンズ像、銀製の船の置物などがずらりと並ぶ。角川書店(現・KADOKAWA)の角川歴彦社長(当時)から直接手渡された、角川文庫1000万部突破記念(平成5年)と、同作品数100点突破記念(同7年)の記念品もある。

作家の名は、清水一行(いっこう)(1931年-2010年)――。生涯に出した作品数は214で、城山三郎の118作品の倍近く。本の販売部数は5000万部超という怪物である。

清水氏が『小説兜町(しま)』をひっさげ、三一書房から文壇に華々しく登場したのは昭和41年(1966年)、35歳のときだった。日興証券を日本一に押し上げた同社第1営業部長の斎藤博司氏をモデルにした作品で、証券業界独特の符牒(ふちょう)をふんだんに使って相場の熱気を再現し、単行本だけで約20万部を売り上げた。それ以降、年に8~12冊という驚異的なペースで新作を発表し、9年連続で長者番付入りした。

清水氏の作品群は、ありとあらゆる業界の表裏を描き、そのまま昭和から平成にかけての日本経済史になっている。

■大企業の暗部から重役同士の権力闘争まで

例えば、総会屋の芳賀龍臥(りゅうが)がやっていた、企業を徹底して食い荒らすアウトローの貸金業を描いた『虚業集団』、トヨタ自動車販売会長の神谷正太郎をモデルにした『一億円の死角』、松下電器をモデルに、小売価格を強制して市場を支配しようともくろむ電器メーカーと、反発する小売店のつばぜり合いを描いた『怒りの回路』、新幹線公害をテーマに、日本推理作家協会賞を受賞した『動脈列島』、日産自動車の「天皇」と呼ばれた労組トップの塩路一郎をモデルにした『偶像本部』などは、高度経済成長期を牽引した大企業の波乱の内幕を描いている。

企業の重役にスポットを当てた小説も話題を呼んだ。京都産業大学をモデルに大学経営の実態をえぐった『虚構大学』、高島屋の女性重役、石原一子をモデルにした『女重役』、政商・小佐野賢治を実名で描いた『花の嵐』、本田技研工業の藤沢武夫副社長について世評とは違う視点を提供した『器に非ず』、ゼネコンの裏金対策部長の苦悩を描いた『裏金』、大阪商工会議所の会頭争いを描いた『小説財界』、大手洋酒メーカーの同族経営の実態を描いた『影法師』、全日空経営陣3人の権力闘争を描いた『三人の賢者』など、作品群のごく一部を紹介しただけでも、扱うテーマの広さがよく分かる。

■ハッピーエンドはほぼないのに、なぜか刺さる

清水氏の年に8~12冊という新作の発表ペースは人間ばなれしている。1冊あたり400字詰め原稿用紙で500枚程度なので、年に12冊出した年は、6000枚の原稿を書いたことになる。これは清書するだけでも大変な量だ。しかも、作品のクオリティはどれも確かで、清水氏の作品を角川文庫に入れるべきであると、角川書店の編集者、橋爪懋(つとむ)氏は当時の社長・角川春樹氏にこう進言している。

「清水一行という作家なんですが、経済小説や推理小説を書いていまして、集英社の文庫もよく売れています。ひととおり読んでみましたが、ぐいぐい引き込む力はすごいです。ハッピーエンドはほとんどないのですが、読み終わったあとのやりきれなさとか憤りが、ものすごく心に突き刺さってきます。ぜひとも角川文庫に入れたいと思いますが、よろしいでしょうか?」

これに対して、春樹氏は「よし、すぐいけ」と即座に了承したという。

清水氏の秘書を務めた佐藤俊江氏によると、清水氏は右手の腱鞘炎のため、口述筆記をおこなっていた。その際、清水氏は何も見ずに喋り、それを佐藤氏が書き取り、清書した原稿は見ずに、そのまま雑誌に掲載し、さらにゲラの作業なしでそのまま本にしていたという。それがきちんとした作品になっているのだから驚異的というほかない。

■書いても書いてもネタが尽きない時代だった

こうした能力は、清水氏が作家デビュー前に「週刊現代」(講談社)のアンカーマンを務めていたときに培われたものだ。アンカーマンとは取材記者が書いた取材原稿を記事にまとめる仕事で、筆力は当然として、情報を整理し、読ませる原稿にする構成力や、週刊誌の締め切りに間に合わせるスピード(瞬発力)が要求される。

「文藝春秋」(文藝春秋社)のアンカーマンだった立花隆氏も、原稿を書くときはしばらく考えをまとめた後、一気にペンを走らせ、それがそのまま素晴らしい原稿になっていたと立花氏の秘書だった佐々木千賀子氏が語っている。

尋常ならざる新作発表ペースを維持するため、清水氏は最盛期で10数人の取材スタッフを抱えていた。専業のスタッフは3人(うち1人は『ぼくらシリーズ』(角川書店)で青少年向け小説の大家となった宗田理氏)で、それ以外は新聞社や通信社の記者、作家志望で筆力のある者(官能小説家・漫画原作者になった板坂康弘氏など)、金融や自動車など特定分野の取材に強い者などだった。

清水氏が活躍したのは、昭和40年代から平成初期にかけての時期である。この時代は、経済活動に対する各種規制が未成熟で、総会屋なども跋扈(ばっこ)し(清水氏は芳賀龍臥や御喜家康正といった有名総会屋も情報源にし、企業の裏情報をすくい上げていた)、日本経済もぐんぐん成長し、個性的な経営者や経済事件も多かった。いわば書いても書いても、書ききれないほどネタがあった時代である。

■「ゲテモノ」扱いされた屈辱のマグマが爆発したよう

清水氏の多作ぶりは、デビュー前につもりつもった屈辱のマグマが大爆発したかのようだった。『小説兜町』でデビューする前の数年間は、野間宏の『真空地帯』、椎名麟三の『永遠なる序章』、三島由紀夫の『仮面の告白』などを世に送り出し、純文学の名編集者とされた河出書房新社の坂本一亀氏(音楽家・坂本龍一氏の父親)に原稿を持ち込んでいたが、「ゲテモノ」扱いされ、講談社の女性編集者には、預けた原稿を8カ月間にわたって机の下の足置きにされ、結局は読んでももらえなかった。

それ以外にも数多くの編集者に原稿を持ち込んだが、『小説兜町』の斬新さを見抜いた三一書房の編集者、井家上隆幸氏に出会うまで、長い間辛酸を舐めた。

清水氏の作風は、もう1人の経済小説の大家、城山三郎氏の作風とは好対照だった。城山氏はどちらかというと、人物や企業の明るい面を描くのに対し、清水氏は企業社会の暗部を剔抉(てっけつ)する作品を書いた。また城山氏は女を書くのが苦手だったが、清水氏は得意だった。これは清水氏の生い立ちから来ている。

清水氏は玉の井(現・墨田区向島5、6丁目近辺)の娼家で育ち、少年時代から、毎夜、欲望を吐き出しにやってくる男たちと、生きるためにそれを迎える女たちの生態を目のあたりにしていた。また東京大空襲の際には親戚を捜して死体の山のなかを歩き、終戦前後に食べ物を得るために兄と地方に買い出しに行き、かつては虐げられ、馬鹿にされていた農民が、時代の変化に応じて、居丈高になるのを目の当たりにした。

■株式ライターになる前の“真逆”の素顔

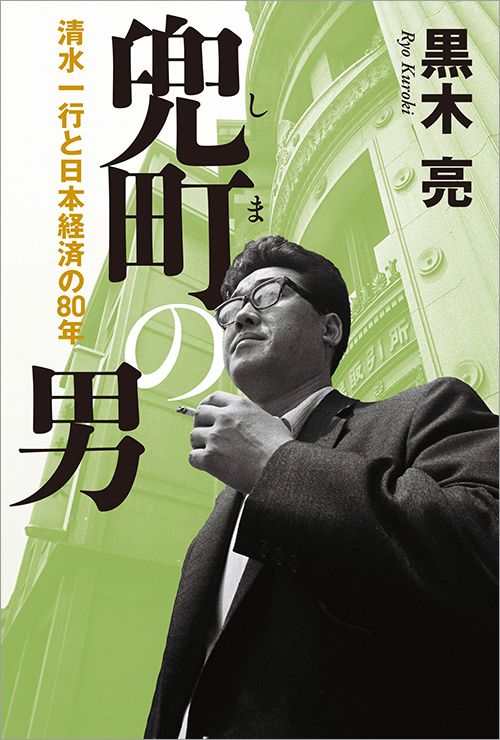

しかし筆者は、今般上梓した清水氏の伝記『兜町(しま)の男』(ボイジャー・プレス)の取材をする過程で、清水氏の執念ともいってよい作家活動の原動力は、単にそれだけではないと感じた。

戦後、清水氏は共産主義運動に身を投じた。10代の後半から結核で入院を余儀なくされる20代の初めまで、有楽町にあった産別会議(全日本産業別労働組合会議=電産、国鉄、鉄鋼、機器、全炭などによって結成された共産党系の全国中央組織)で、熱心に共産党活動をおこない、昭和24年5月の公安条例反対デモでは、進駐軍の憲兵に逮捕され、愛宕警察署で一晩を過ごしたこともあった。

その後、共産党内部の権力闘争のとばっちりを受けて党活動から離れ、共産主義とは真逆の株式ライターへと転身した。しかし、書き手として企業活動を仔細に観察しながら、若き日の自分が目指した民衆革命の理想と資本主義社会を照らし合わせていたように思われる。

■経済小説の大家が本当に描きたかったものは

63歳のとき、清水氏は「自分の中には共産党への復帰願望がずっとくすぶり続けていた。18歳で入党した自分のロマンを貫くには、やはり共産党員であるべきだというこだわりが原因だったのかもしれない」と、ある雑誌のインタビューで語っている。共産主義への郷愁が断ち切れたのは、1989年にベルリンの壁が崩れたのを目の当たりにしたときで、「これこそ自分が目指していた、真の民衆革命だ!」と、滂沱(ぼうだ)の涙を流したという。

清水氏は同じインタビューで、最終目標として「戦後の労働運動を背景に、食うや食わずの青年の生きざまを描きたい。ショーロホフの『静かなドン』の日本版、原稿用紙3000枚の大長編」と語っている。つまり徹底して資本主義社会を描いた経済小説の大家が究極的に描きたかったものは、その対極にある共産主義を信奉した人間の生きざまだった。それは戦後の一時期、熱病のように流行した共産主義を信奉し、その後、企業社会に転じ、日本の高度経済成長の原動力となった人々のドラマでもあった。

『静かなドン』の日本版は残念ながら実現しなかったが、清水氏の作品群の多くに、元共産主義者や労働運動家が登場する。不世出の経済小説の大家は、そうした登場人物を通じて、自分を含め、激動の昭和から平成にかけてを生き抜いた人々の生きざまや想いを描いていたように思う。

----------

作家

1957年、北海道生まれ。早稲田大学法学部卒、カイロ・アメリカン大学大学院(中東研究科)修士。銀行、証券会社、総合商社に23年あまり勤務し、国際協調融資、プロジェクト・ファイナンス、貿易金融、航空機ファイナンスなどを手がける。2000年、『トップ・レフト』でデビュー。主な作品に『巨大投資銀行』、『法服の王国』、『国家とハイエナ』など。ロンドン在住。

----------

(作家 黒木 亮)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

統計データと文学で浮き彫りにする見事なリアリズム 中村隆英著『昭和史』 〈ロングセラーを読む〉

産経ニュース / 2024年4月28日 8時20分

-

<ビブリオエッセー>昭和の名作味わう幸せ 「青い壺」有吉佐和子(文春文庫)

産経ニュース / 2024年4月26日 12時58分

-

《宗田理さんラストインタビュー》『ぼくらの七日間戦争』は「子ども向けに書いたものではなかった」根底にあった戦争体験と国家への不信感

NEWSポストセブン / 2024年4月21日 11時12分

-

「八犬伝」八犬士役に渡邊圭祐、鈴木仁、板垣李光人、水上恒司ら最旬キャスト集結 “最大の敵・玉梓”は栗山千明

映画.com / 2024年4月18日 7時0分

-

大藪春彦賞候補となった警察小説の雄・香納諒一の興奮作『川崎警察 下流域』の続篇がはやくも登場!『川崎警察 真夏闇』、徳間書店より発売!

PR TIMES / 2024年4月15日 22時40分

ランキング

-

1那須2遺体、指示役が都内の暴行現場で見張りか…周辺の防犯カメラで確認

読売新聞 / 2024年5月2日 22時4分

-

218歳の男を殺人などの罪で起訴、実名を公表 浜名湖高校生殺害

日テレNEWS NNN / 2024年5月2日 20時17分

-

3腐敗した牛肉を「焼き肉のタレに漬け込めば臭いは消える」と食べさせ…大相撲・佐渡ヶ嶽部屋が元力士に訴えられた“ドケチいじめ”

文春オンライン / 2024年5月2日 17時0分

-

4日仏首脳会談 自衛隊と仏軍の訓練など「円滑化協定」交渉開始で合意

TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年5月2日 23時37分

-

5人的ミスで在宅センサーが停止、死亡把握が遅れた可能性 横浜市

毎日新聞 / 2024年5月2日 20時32分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください