土壌中のナノプラスチック濃度の測定技術を開発

共同通信PRワイヤー / 2024年6月14日 14時0分

地圏環境中に拡散したプラスチック粒子量分布の把握に貢献

ポイント

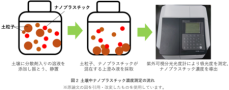

・ 紫外可視分光光度計を用いて、土壌中のプラスチック濃度を簡便に測定する技術を開発

・ 従来法では検出が困難だった大きさ1 µm以下のナノプラスチックに対応

・ 地圏環境中のナノプラスチック量分布を基に、ヒトへのプラスチック暴露量の評価に貢献

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202406122080-O1-dfu29nK1】

概 要

国立研究開発法人 産業技術総合研究所(以下「産総研」という)地質調査総合センター 地圏資源環境研究部門 地圏環境リスク研究グループ 土田 恭平 研究員(現在 早稲田大学大学院創造理工学研究科地球・環境資源理工学専攻博士課程在籍)、井本 由香利 主任研究員、斎藤 健志 主任研究員、原 淳子 研究グループ長、早稲田大学創造理工学部環境資源工学科 川邉 能成 教授は、土壌中のナノプラスチックの濃度を測定する技術を開発しました。

近年、増え続けるプラスチックごみが社会問題となっています。とりわけ、大きさ1 µm以下のプラスチックはナノプラスチックと呼ばれ、人体への影響が懸念されています。ナノプラスチックは摂取や吸入などによって人体に取り込まれると考えられているため、ヒトへのリスク評価のためにも土壌を含む地圏環境にどれだけの濃度で分布しているかを知る必要があります。しかし、従来手法で検出できる土壌中プラスチックの最小サイズは約1 µmであるため、土壌中のナノプラスチックの分布状況は明らかになっていません。

今回開発した技術は、ナノプラスチックと土壌粒子の吸光度スペクトルの差を利用して、土壌有機物や土粒子とナノプラスチックを分離せずに、従来法では難しかった土壌試料中のナノプラスチック濃度を算定します。

なお、今回の成果の詳細は、2024年5月28日に「Ecotoxicology and Environmental Safety」に掲載されました。

下線部は【用語解説】参照

開発の社会的背景

ごみの不法投棄や河川の氾濫、農耕地でのプラスチックの利用、建築土木利用された資材の劣化や摩耗などに起因して、マイクロプラスチックが環境中へ流出していることが報告されています。陸上に存在するマイクロプラスチック量は海洋の4~23倍と推定されており、土壌中に多量のマイクロプラスチックが存在している可能性があります。また、ナノプラスチックはマイクロプラスチックが粉砕されることで生成され、マイクロプラスチックと同様に土壌中に存在していると考えられます。

この記事に関連するニュース

ランキング

-

120年ぶりの新紙幣に期待と困惑 “完全キャッシュレス”に移行の店舗も

日テレNEWS NNN / 2024年7月2日 22時4分

-

2小田急線「都会にある秘境駅」が利用者数の最下位から脱出!超巨大ターミナルから「わずか700m」

乗りものニュース / 2024年7月1日 14時42分

-

3カチンコチンの「天然水ゼリー」が好調 膨大な自販機データから分かってきたこと

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月30日 6時30分

-

4「7月3日の新紙幣発行」で消費活動に一部支障も? 新紙幣関連の詐欺・トラブルにも要注意

東洋経済オンライン / 2024年7月2日 8時30分

-

5イオン「トップバリュ」値下げ累計120品目に 「だし香るたこ焼」など新たに32品目

ORICON NEWS / 2024年7月2日 16時26分

複数ページをまたぐ記事です

記事の最終ページでミッション達成してください