約30年に及ぶ観測により、飛騨高山の森林生態系の炭素吸収に対する長期的・短期的な気候変動の影響を検出

共同通信PRワイヤー / 2024年6月26日 14時0分

2024年6月26日

岐阜大学

約30年に及ぶ観測により、飛騨高山の森林生態系の 炭素吸収に対する長期的・短期的な気候変動の影響を検出

産業技術総合研究所環境動態評価研究グループ、国立環境研究所地球システム領域、岐阜大学環境社会共生体研究センター(村岡裕由教授・センター長)による研究グループは、岐阜県高山市の標高1400mにある岐阜大学環境社会共生体研究センター高山試験地の落葉広葉樹林における約30年に及ぶ長期観測によって、森林生態系の二酸化炭素吸収量の季節変化と年々変動を明らかにし、これらの要因として、長期的・短期的な気候変動と森林の成長がもたらす影響を分析しました。

本研究の成果は、地球温暖化が進行する現在から将来における森林の地球環境調節機能の診断や、気候変動の影響を予測する手法の精度向上など、持続可能な社会の構築に資する自然生態系に関する知見となります。

本研究は、2024年6月23日付けで、Wiley社から刊行されるアメリカ地球物理学連合の学術雑誌『Journal of Geophysical Research: Biogeosciences』に原著論文として掲載されました。

【研究背景】

森林は地球表面の約10%に分布しており、地球規模の炭素循環や水循環、生物多様性の維持において重要な役割を果たしていることが知られています。現在では人類が排出する二酸化炭素のうち約30%を森林などの陸上生態系が吸収すると算定されています。しかし、生態系における光合成による二酸化炭素の吸収量や呼吸による放出量、及び、これらの収支(炭素収支とも言われる。生態系による正味のCO2固定量のこと)は毎日、季節、年などの時間によって変動することは知られているものの、そのメカニズムや気候変動に対する応答(気候変動による影響)はよくわかっていません。時間的にも空間的にも変化が著しい自然環境の状態を調査し、そのメカニズムを解明するためには、長期間にわたる観測データが必要とされますが、こうした研究に有用な長期観測研究は世界的にも稀です。

【研究成果】

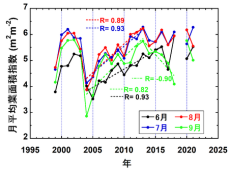

産業技術総合研究所と岐阜大学は、1993年に岐阜県高山市にある岐阜大学・流域環境研究センター(当時)・高山試験地周辺の冷温帯落葉広葉樹林において、大気と森林生態系の間の二酸化炭素の収支を観測するためのタワー(高さ27m)を建設し、以来、大気中のCO2濃度や気象の観測、さらに森林によるCO2の吸収速度の観測を続けています(図1)。現在ではアジア地域で最も長期間、世界的にも有数の長期間にわたる約30年分のデータが蓄積されています。本研究では、得られたデータから年間炭素収支の年々変動と長期傾向を解析し、それらの原因を明らかにするために気象や森林の環境要素との関係を調べました。

この記事に関連するニュース

-

【政策提言】保健医療分野における気候変動国家戦略~気候変動に強く、脱炭素へ転換する保健医療システムの構築に向けた提言書~(2024年6月26日)

PR TIMES / 2024年6月26日 10時45分

-

ドローンとAIで生態系を守る。英DendraのCO2削減・生物多様性の回復への取り組み

Techable / 2024年6月22日 16時0分

-

地球温暖化のウソ? ホント?(8) “産業革命以降”CO2が大量に増えたって本当?

ウェザーニュース / 2024年6月22日 5時10分

-

[尾鷲市]NFTを活用して森林の環境価値を個人向けに販売

政治山 / 2024年6月19日 11時21分

-

地球温暖化がもたらす「海洋酸性化」の問題とは?

ウェザーニュース / 2024年6月5日 11時30分

ランキング

-

1ソニー宮城拠点、250人削減=ブルーレイ、生産縮小

時事通信 / 2024年6月29日 15時49分

-

2「クレカタッチ」は交通系ICカードを駆逐するのか 熊本で「全国相互利用」離脱、一方で逆の動きも

東洋経済オンライン / 2024年6月29日 7時30分

-

3「押しボタン式信号」なぜ“押してすぐ青”にならないケースが? 納得の理由があった!

乗りものニュース / 2024年6月29日 16時42分

-

4作文は「理系だと苦手」「文系が得意」という大誤解 算数が得意な子は大概「作文もうまい」納得理由

東洋経済オンライン / 2024年6月29日 10時0分

-

5池袋西武とヨドバシ「売り場折半」の波紋と懐事情 北側にヨドバシ出店、西武の集客力に影響は?

東洋経済オンライン / 2024年6月29日 10時30分

複数ページをまたぐ記事です

記事の最終ページでミッション達成してください