関大などが共同開発した超小型人工衛星「DENDEN-01」が完成 - 今秋打ち上げへ

マイナビニュース / 2024年6月26日 11時37分

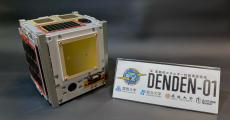

関西大学(関大)、福井大学、名城大学、アークエッジ・スペースは、共同研究グループが開発する1Uサイズ(10cm×10cm×10cm)の超小型人工衛星「DENDEN-01」が完成し、6月4日に宇宙航空研究開発機構(JAXA) 筑波宇宙センターへの引き渡しが完了したことを発表した。

○キューブサットの高性能化を目指した共同開発が2022年に始動

昨今、地球観測や通信などさまざまな分野で注目が集まる人工衛星において、特に100kg未満のものは“超小型衛星”と呼ばれ、その中でも1辺が10cmの立方体を基本構造として規格化されたキューブサット(CubeSat)は、容易に入手可能なキット化されたコンポーネントの普及により開発が迅速に進められる点や、コスト効率が高い点などを背景に、その打ち上げ数が年々増加している。また従来は教育や技術実証を目的とした開発がほとんどだったのに対し、近年では民間による開発も活発に行われ、リモートセンシングや衛星通信などの宇宙ビジネスにおける重要な役割を果たすようになっている。

このように用途の幅広さや利便性から広く普及しつつあるキューブサットだが、さらなる技術的進化の要求も集まっており、特に商業利用の拡大に伴って、ミッションの複雑化や要求性能の向上が不可欠となる一方で、同時にキューブサット自体の高機能化および信頼性向上も求められている。

そのため衛星に搭載される各機器に対しては、高品質かつ安定した電力の供給技術が必要とされるが、キューブサットは電力や質量、サイズなどの制限がある上、熱容量も小さいため、宇宙空間特有の急激な温度変化の影響を受けやすい。実際に地球周回軌道で運用されているキューブサットの電源温度を解析したところ、比較的低温で推移し、-15℃に到達するケースも見られたとのこと。こうした低温環境では電源性能が急激に低下するため、衛星におけるさまざまなミッションの制限や衛星自体の運用に重大なリスクが生じるとする。

こうした課題に対して、関大と名城大は2020年からキューブサット搭載電源の温度管理手法を共同で検討。その中で固-固相転移型潜熱蓄熱材(SSPCM)の活用可能性を検討してきたという。このSSPCMは、熱エネルギーを蓄えるために化学変化を利用する固形の蓄熱材で、温度が変化すると、物質がある結晶構造の固体から別の結晶構造の固体へと相変化する性質をもつことから、液漏れや気化の危険性を排除できるとのことだ。

この記事に関連するニュース

-

新日本電工の新型潜熱蓄熱材、関大などが開発した超小型人工衛星に採用

マイナビニュース / 2024年6月26日 19時33分

-

◆<共同リリース>関西大学、福井大学、名城大学、アークエッジ・スペースが電源温度管理の新手法など複数エネルギー技術を搭載した超小型衛星「DENDEN-01」を共同開発◆~ 今秋に国際宇宙ステーションから放出予定 ~

Digital PR Platform / 2024年6月25日 14時5分

-

関西大学、福井大学、名城大学、アークエッジ・スペースが電源温度管理の新手法など複数エネルギー技術を搭載した超小型衛星「DENDEN-01」を共同開発

PR TIMES / 2024年6月25日 14時0分

-

◆<共同リリース>関西大学、福井大学、名城大学、アークエッジ・スペースが電源温度管理の新手法など複数エネルギー技術を搭載した超小型衛星「DENDEN-01」を共同開発◆

PR TIMES / 2024年6月25日 14時0分

-

◆共同記者会見のご案内◆関西大学らが超小型衛星「DENDEN-01」を開発、今秋に宇宙へ。

Digital PR Platform / 2024年6月20日 14時5分

ランキング

-

12億画素カメラと120W充電対応で6万円以下! さらに高コスパ化したシャオミ「Redmi Note 13 Pro+ 5G」

ASCII.jp / 2024年6月29日 12時0分

-

2早く歩けよ!ゲーマーに嫌われがちなNPC護衛/尾行ミッション…海外ゲーマーの恨みが募る

Game*Spark / 2024年6月28日 12時30分

-

3お風呂が超苦手な柴犬の“逆襲”に家族が大パニック! 爆笑の展開に「やることが大胆」「腹の底から笑った」

ねとらぼ / 2024年6月28日 8時30分

-

4高評価ファンタジー農場シム『Sun Haven』、最新アップデートで有志翻訳を削除。代替の機械翻訳に多数の困惑の声

Game*Spark / 2024年6月28日 11時17分

-

5「スト6ですか?」 “餃子の王将の価格改定”が「格ゲーの調整みたい」と話題に…… 「全体的にアッパー調整」

ねとらぼ / 2024年6月28日 12時0分

複数ページをまたぐ記事です

記事の最終ページでミッション達成してください