マザーズ上場企業社長出身大学ランキング

プレジデントオンライン / 2018年11月27日 9時15分

※本稿は、「プレジデント」(2018年10月1日号)の特集「高校・大学 実力激変マップ」の掲載記事を再編集したものです。

■大学の立地が与える影響

イノベーションを生み出し、日本経済を飛躍させるカギを握るベンチャー企業。リスクをとって会社を立ち上げるチャレンジングな起業家たちは、どの大学から誕生し、成功を収めているのか。今回は起業のひとつの目標である東証マザーズ上場企業の経営者をランキングにまとめた。

社長の出身大学1位は慶應義塾大学、続いて2位が早稲田大学と、私学2校が上位に並んだ。ただし人数を見ると、慶應は19人、早稲田は11人と開きがある。慶應は1990年代にSFC(総合政策学部、環境情報学部)を設立し、当時はまだ珍しかった文理融合とIT教育を推進して、クックパッド創業者の佐野陽光氏やSansanの寺田親弘氏など、有名ベンチャー起業家を多数輩出してきた実績がある。常に比較される2校だが、起業家を生み出す環境としては、今のところ慶應に軍配が上がるようだ。

3位には一橋大学、関西学院大学、東京理科大学が入った。7位には青山学院大学や日本大学、明治大学が入るなど、大企業社長編の上位ランキングには姿を見せなかった大学名が目立つ結果となった。

起業家を多く送り出している大学には、どんな共通点があるのか。学生を対象に就職支援サービスを提供するワンキャリアの執行役員・北野唯我氏は、「学生のうちに起業家と交流できる環境や機会がどれだけあるかが重要なファクターになる」と話す。

「ランキングを見ても、上位に入っているのは関東、特に東京にある大学が圧倒的に多い。これは学生たちが起業家やベンチャーで働く人と触れ合う場がたくさんあるからです。もともとベンチャー企業は東京に集中していて、最近はインターンの受け入れを拡大しているので、学生が働く機会はいくらでもある。起業家と交流できるイベントやセミナーも多いので、起業家志向の学生が育ちやすい環境が揃っています。青山学院大学が比較的上位に入っているのも、渋谷という新しいものが日々生まれる刺激的な場所にキャンパスを置いているという理由が大きい」

北野氏によれば、「学生と就職希望の面談をしても、関東は新卒の時点で起業かベンチャーへの就職を志望する人が珍しくないのに対し、関西は本当に少ない。エリアによる意識の差は歴然です」とのこと。環境が与える影響は、かなり大きいと考えてよいだろう。

となると、3位に関西学院大学が入っているのが意外に思えるが、これは大学が積極的に起業家と学生の交流の場をつくっているためと考えられる。大学OBの起業家を招いて授業を開いたり、神戸市や新聞社と連携して起業家支援を行う「神戸スタートアップオフィス」に参画するなど、学生のベンチャーマインドを喚起する取り組みを続けてきたことが、関西という不利な立地を覆す力になっているようだ。

3位に入った東京理科大学で2017年まで理事長特別補佐兼特任教授を務め、経営学部の改革を手がけた西立野竜史氏も、「場所の重要性」を指摘する。

「私が行った改革の1つが、埼玉の久喜から東京の神楽坂への経営学部のキャンパスの移転でした。当初は学生集めを狙った施策でしたが、入学後の学生の行動を変える効果のほうが大きかった。都心から離れた場所にあった頃は大学に閉じこもっていた学生が、移転後は学内の理工系や学外と積極的に交流するようになったんです。同時期に立ち上げた有名起業家による連続講義を通して出会った若い起業家たちの活躍に刺激されて、インターンや就職先としてスタートアップに飛び込む学生が劇的に増えた」

とはいえ、大学生の就職動向を見ると、まだまだ「安定した大企業に入りたい」と考える層が大多数だ。それでも北野氏は、「東大生をはじめとする超上位層の中に、スタートアップ志向の学生が確実に増えている」と話す。

「これまでなら財務省や経済産業省の官僚を目指していた層が、自ら起業したり、あるいは起業したばかりのスタートアップに行くようになった。もちろん学生全体から見ればごく少数ですが、これは非常に大きな変化です。なぜこの進路を選んだのかと聞くと、『今の世の中を変えているのは、官僚ではなくイーロン・マスクみたいな起業家だから』という答えが返ってくる。つまり、社会をよくするための手段は官僚や大企業経営者になることではないというのが、超上位層にいる学生の認識だということです」

その意識の変化が広い層に拡大すれば、東京大学や京都大学出身の起業家が今後さらに増えることも期待できる。今回のランキングでは、東大・京大は慶應や早稲田に上位を譲る形になったが、5年後や10年後には逆転していることも十分ありえるだろう。北野氏も、「母集団の数の差はあれど、あるべき論で語るなら、東京大学出身の起業家がもっと増えないと、日本の未来に希望はないですね」と断言する。

「新卒でいきなりスタートアップに行かなくても、いったん別の会社に就職してから起業家として独立するケースは今後出てくるんじゃないでしょうか。東大・京大の就活生の間では数年前からコンサルティングファームが人気ランキングの上位を占めていますが、昔からコンサル出身者はセカンドキャリアで起業する確率が高いことを考えると、ここ10年以内に就職した人たちがそろそろ自分でベンチャーを立ち上げる流れがきてもいいはずです」

■大学による起業家育成、成功する要件とは

起業家が増える流れとして、もうひとつ期待できるのが、大学の研究開発からベンチャービジネスが生まれるR&D型起業だ。なかでも東大と京大は、大学の研究開発をビジネス化するためのベンチャー支援に力を入れており、大学が出資・設立したベンチャーキャピタルでも積極的な投資を行う。これらの取り組みが功を奏し、大学院生が自分の研究をもとに起業するケースが実際に増えている。今回は卒業学部のランキングだが、東大は院卒のマザーズ上場企業家が10人を超えるなど、R&D型起業が増えていることにも大きく影響している。

「本来は研究者タイプだった人が、そのテーマを突き詰めた結果、『この技術をほかのことに転換できるのではないか』と気づいて起業する。いわゆるテクノロジードリブン型の起業も、今後はもっと増えるはずです」(北野氏)

理工系からのスタートアップ事例が増えれば、後に続く学生が増える可能性は大いにあるだろう。

AIやIoT時代の到来を迎え、スタートアップにおけるテクノロジーの重要性はますます高まると予想される。西立野氏によれば、スタートアップ業界はネット検索・通販やスマホ・SNSを核にした2度のバブルを経て、競争環境が大きく変化しているという。「IoTですべてのモノが繋がり、AIで制御されるようになると、自動運転に代表されるように提供価値がモノからコトに変わる。IoT・AI革命は金融・医療・教育・エネルギー・食料などあらゆる基幹産業のシステムに再構築を迫り、業界地図を塗り替えていく。こうした競争を勝ち抜くためには、大企業とスタートアップが枠を越えて協働し、旧来の工学分野と情報工学を掛け合わせていくことが不可欠なのです」

さらに西立野氏は、産業と人づくりの起点としての大学教育のあり方にもこう提言する。

「日本の大学の構造は、高度成長期に『20世紀のものづくり』を出口として組み上げられたまま50年近くほとんど変わっていません。大学は『なんでもいいからスタートアップしろ』と煽るのでなく、今こそAIとIoTという新たな産業の出口に向けて、データサイエンスやスタートアップを核として学部学科を抜本的に再構築すべき時期に来ていると考えます。今後5年から10年が正念場でしょう」

各大学における起業家教育はようやく緒に就いたばかりだが、残された猶予は決して長くない。今後その成果がどれだけ見えてくるのか注視していきたい。

----------

ワンキャリア執行役員

神戸大学経営学部卒。博報堂、BCGを経て、2016年より現職。著書に『転職の思考法』(ダイヤモンド社)。

ビジネスプロデューサー

東京大学大学院修了。アルー社外取締役。東京理科大学理事長特別補佐兼特任教授として大学改革を推進。

----------

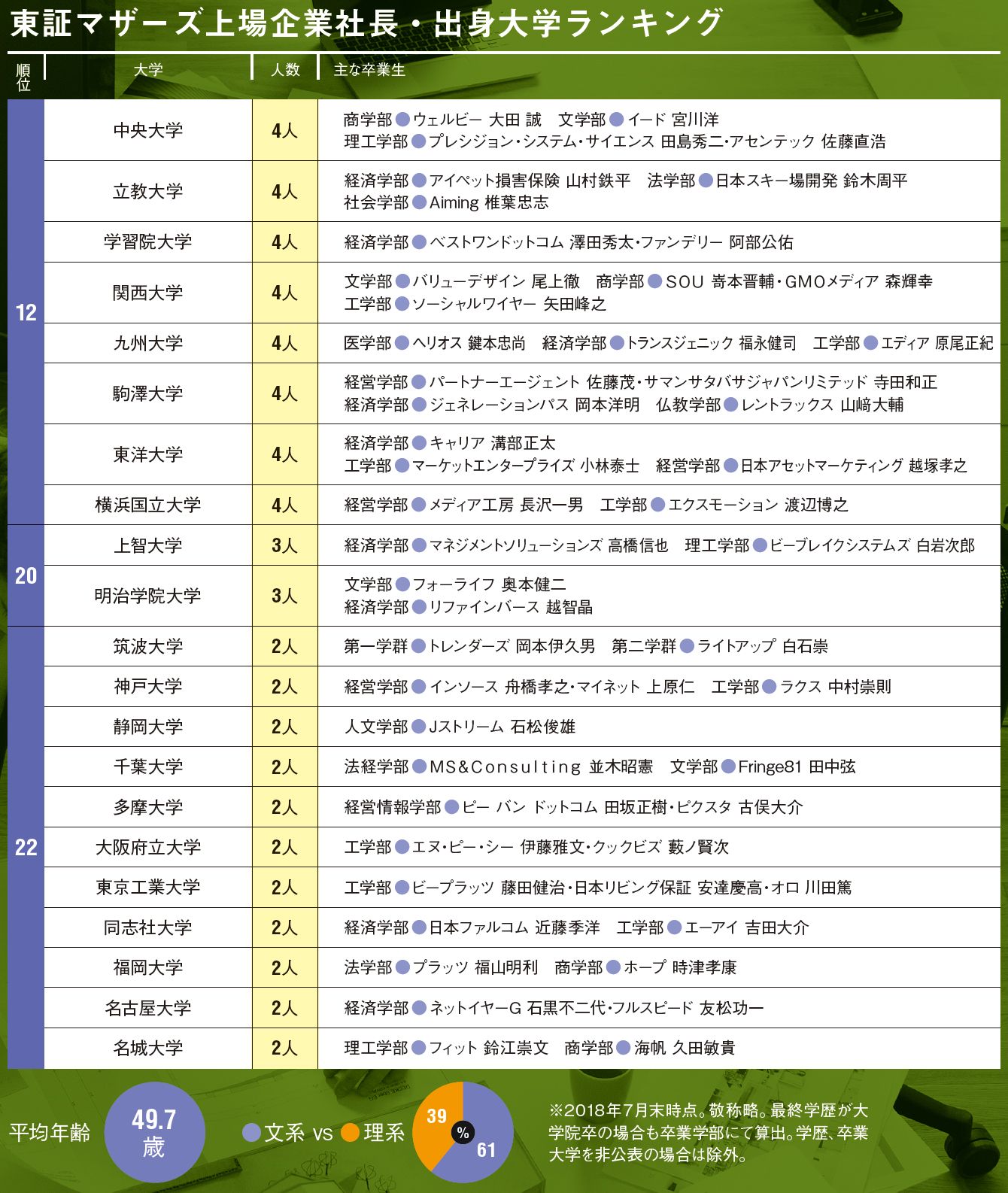

■▼東証マザーズ上場企業社長・出身大学ランキング

(塚田 有香 編集協力=村田祐夏 撮影=研壁秀俊、宇佐美雅浩、大沢尚芳、枦木 功 写真=Getty Images、時事通信フォト)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

早稲田vs慶應、結局コスパがいいのは?難易度は「ほぼ同レベル」と認識されているが、実際は…

日刊SPA! / 2024年5月26日 8時54分

-

旧帝大・早大・慶大…〈高学歴学生〉が選ぶ「人気企業」ランキング…高収入「五大商社」が上位を独占

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年5月25日 5時15分

-

「頭がいい人」ほど前例にとらわれる当然の事情 「失われた30年」につながる明治の官僚システム

東洋経済オンライン / 2024年5月23日 15時0分

-

いつから「私立文系」は「国立文系」の下になったのか…「数学ができない=劣等生」になった歴史的経緯

プレジデントオンライン / 2024年5月23日 9時15分

-

早慶に「ダブル合格」した人はどちらを選んでいるのか…「慶応有利」から「早稲田有利」に変わっている根本原因

プレジデントオンライン / 2024年5月17日 17時15分

ランキング

-

1中国の過剰生産「有害」=雇用保護へAI行動計画―G7首脳声明

時事通信 / 2024年6月15日 16時44分

-

2バーガー店打撃…日銀「国債買い入れ減額」で “歴史的円安”に歯止め?

日テレNEWS NNN / 2024年6月15日 13時57分

-

3アップルにEUが制裁金、世界売上高10%の可能性…デジタル市場法違反に初認定か

読売新聞 / 2024年6月15日 15時19分

-

4「阿武隈急行」の赤字穴埋めする2県5市町の補助金、宮城・柴田町が2358万円の支払い拒否

読売新聞 / 2024年6月15日 20時24分

-

5日本のIT人材が「平均年収1200万円」に達するのはいつなのか…周回遅れの日本企業に迫る「2025年の崖」という危機

プレジデントオンライン / 2024年6月15日 18時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください