新規事業を生み出す組織は"対話"がちがう

プレジデントオンライン / 2019年4月20日 11時15分

■「バカな上司」「無能な部下」の関係を抜け出す方法

日本企業は今、イノベーションの創出や働き方改革など、さまざまな変革を求められています。しかし、「新規事業が出てこない」「変わらなければいけないのに、なかなか変われない」という組織は多いのではないでしょうか。どうすればよいでしょうか。

私が多くのビジネスパーソンと接していて感じるのは、新しい知識などを一生懸命勉強している一方で、それを実践することができていないということです。そのために、状況がなかなか変わらない。こうした知識と実践の間のギャップを、組織論研究者のジェフリー・フェファーとロバート・サットンは「Knowing-Doing Gap」と呼びました。彼らは、このギャップが起こる要因として、成果主義を背景とした「失敗を避けたい」という意識や、問題を共有しないことによる組織の硬直化などを指摘しています。

問題があることを認識していても、自ら行動することなく、問題を解決してくれる“救世主”を待っている人が多いのではないかと思います。問題を解決してくれる新しいコンセプトやツールがどこかにあるのではないか、あるいは、よいリーダーがいれば変わるのではないか――しかし、閉塞感の中でも少しずつ変革をしていく余地があることに自ら気がつかない限り、組織を変革することはできないでしょう。

一方、イノベーションにつながるような新規事業は、組織内で淘汰されやすいという現実があります。

経営学者クレイトン・クリステンセンの「イノベーションのジレンマ」という有名なコンセプトがありますが、その元となった理論の1つに、経営戦略の研究者であるロバート・バーゲルマンの「資源配分プロセス理論」があります。「社内で生まれたアイデアは、資源配分を受けなければ事業化されることはない。資源配分プロセスこそが、事業創出のキーである」という理論です。そのうえで、新規事業が生まれにくい要因として、「共進化ロックイン」という概念を提示しました。

■イノベーションは、合理的には生まれない

企業は既存の事業が好調な場合、その市場の成長に合わせて既存事業を成長させるために、戦略的にその既存事業に経営資源を集中させようとします。この結果、市場と戦略が共進化して成長しますが、その関係に資源配分が固定化(ロックイン)されるという弊害が生じます。現場では、既存事業に注力するよう強いプレッシャーがかかるため、新規事業のアイデアが生まれにくくなります。また、新規事業のアイデアがミドル層の社員に上がったとしても、ミドルは既存事業よりも新規事業への資源配分が合理的であることをトップに説明しなければなりません。しかし、既存事業のほうが確実性が高いため、ミドルは自分のキャリアを考慮し、新規事業を却下します。

つまり、既存事業がうまくいっていれば、企業にはイノベーションを起こす合理的理由がそもそもないのです。イノベーションを起こすには、こうした組織内の淘汰環境をどうくぐり抜けるかが重要になります。

こうした状況を突破するために、やるべきことは「対話」だと私は考えています。ここでいう対話とは、組織開発研究者のロナルド・ハイフェッツらが『最難関のリーダーシップ』で指摘している、「観察」「解釈」「介入」のサイクルを回し続けることです。状況をよく観察し、解釈し、そして介入するために、ハイフェッツらは「バルコニーに立て」といいます。ダンスフロアでみんなが踊っていて、自分もその中にいます。自分が踊っていることで、他の人はどんな反応をしているか、誰かにぶつかっていないか、誰かが嫌な顔をしていないか。それをバルコニーに立ってよく観察せよ、というのです。

例えば、提案をしても上司に受け入れられないのであれば、なぜ上司はそういう反応をするのかを観察すべきです。自分の提案が上司にとって、どういう意味があるのかを考えるのです。

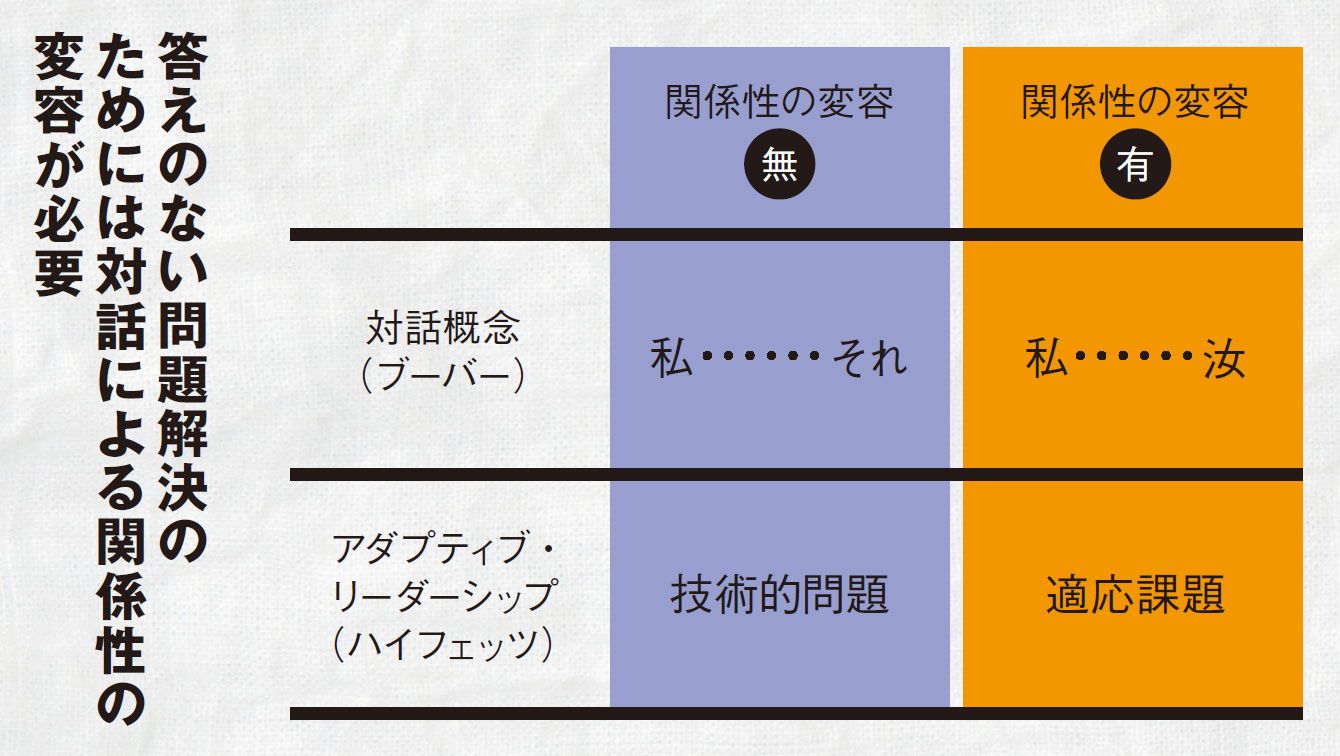

対話について論じた宗教哲学者のマルティン・ブーバーは、著書『我と汝』の中で、人間の関係性を大きく2つに分類しました。1つは「私-それ」です。「私」にとって「それ」は道具として使われるもの、という一方的な関係性を指しています。もう1つが「我-汝」です。考えや立場の異なる「我」と「汝」が、互いにとって大事な存在であり、比類なき関係性を構築できている状態を指しています。

「我-汝」の関係性を生み出すための実践が対話であるとブーバーは捉えています。対話を通じて、自分が相手を受け入れるために変化することが求められるのです。

相手が自分の思うように動いてくれない場合は、「私-それ」の関係で臨んでいるからうまくいかないのです。「言うことを聞かない相手が悪い」と思っている限り、永久に両者の違いを乗り越えることはできないということです。

前述のハイフェッツは、組織が抱える問題には、「技術的問題」と「適応課題」の2つの性質があると述べています。技術的問題とは、既存の方法で対処できる問題のことで、どこかに答えがある問題です。例えば、「のどが渇いた」という問題は、水を飲むことで解決できますから、技術的問題です。この場合、水は私にとって道具ですから、「私-それ」の関係性で対処できます。

■組織の痛みや恐れは、リーダーが対処する

一方の適応課題は、既存の方法では対処できない問題、つまり、答えのない問題です。組織における問題は、ほとんどが適応課題といえるでしょう。適応課題を解決するには、「我-汝」の関係性の構築が必要になります。そのためには、変化という痛みや恐れが伴います。その痛みや恐れを乗り越える支援をすることが、リーダーシップの役割だとハイフェッツは述べています(アダプティブ・リーダーシップ)。

実際に私が受けた相談から、2つの例を紹介します。Aさんの会社では個別の業績管理を行っており、Aさんは上司に、横の連携を深めるための取り組みを提案しました。すると上司から、そんな必要はないから、自分の仕事をしっかりやるように言われたそうです。この場合、上司には、その取り組みによってパフォーマンスが一時的に低下し、会社から制裁を受けるかもしれないという恐れが生じます。そのことを踏まえて、上司にも受け入れられる提案を考える必要があります。

もう1つは上司の例です。Bさんは社内ベンチャー制度を導入しましたが、初年度こそ提案があったものの、翌年度からは提案が出てこなくなったそうです。そこでBさんから、もっとモチベーションを高めて主体的に行動できる社員を育てるにはどうすればよいか、と相談を受けました。初年度はどんな提案があったか聞くと、箸にも棒にも掛からない提案ばかりだったので、徹底的なダメ出しをしたそうです。この場合は、Bさんが自分自身を改めない限り、課題は解決しないでしょう。

冒頭に述べたKnowing-Doing Gapがなぜ起きるのか。その根本要因は、このように組織の文脈/関係性に問題があるからだと私は考えています。そのために物事は何も変わらず、進んでいかないのです。この関係性を改めていくことによって、よりよい組織をめざすのが、「ナラティヴ・アプローチ」による組織づくりです。ナラティヴとは語り、物語のことです。ナラティヴ・アプローチとは、自分が囚われているドミナント・ストーリー(支配的な物語)を脇に置き、対話することによって互いの接点を見出し、よりよい実践につなげるための取り組みです。

組織の中で考えや立場の異なる存在と対峙した場合は、両者の間に溝があることをまず認めて、そのうえで対話をし、橋を架けることから始めるとよいでしょう。

----------

埼玉大学大学院人文社会科学研究科准教授

早稲田大学アジア太平洋研究センター助手、長崎大学経済学部講師・准教授、西南学院大学商学部准教授を経て、2016年より現職。専門は経営戦略論、組織論。イノベーティブで協働的な組織のあり方とその実践について研究を行っている。

----------

(経営学者 宇田川 元一 構成=増田忠英 写真=PIXTA)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

ISO56000シリーズ(国際規格)とイノベーション現場経験を融合した「アルファ・イノベーション・コンパス」をAlphaDriveと共同開発

PR TIMES / 2024年4月26日 10時0分

-

突然現場に現れて「良案」を言い出す上司の弊害 「気になったら即座に直したい」欲求への抗い方

東洋経済オンライン / 2024年4月26日 9時0分

-

「職場の対話に関する定量調査」を発表 本音・本心によるコミュニケーションは、職場の変化・改善・革新を促進する

PR TIMES / 2024年4月3日 0時40分

-

20,400人のデータを基にプロアクティブ行動から組織パフォーマンスにつながる因果モデルを解明

PR TIMES / 2024年3月31日 22時40分

-

現場の情報をくみ上げるのがうまい上司の秘訣 不必要な「仕事の中断」にキレない上司の度量

東洋経済オンライン / 2024年3月28日 9時0分

ランキング

-

1米ファンドに日本KFC売却=三菱商事、来月にも

時事通信 / 2024年4月26日 20時17分

-

2円安、物価上昇通じて賃金に波及するリスクに警戒感=植田日銀総裁

ロイター / 2024年4月26日 18時5分

-

3突然現場に現れて「良案」を言い出す上司の弊害 「気になったら即座に直したい」欲求への抗い方

東洋経済オンライン / 2024年4月26日 9時0分

-

4「加賀屋」50歳の元若女将が選んだ"第2の人生" 震災からの復興への道、仕事術について聞く

東洋経済オンライン / 2024年4月26日 13時0分

-

5なぜ歯磨き粉はミント味? ヒット商品の誕生には「無駄」が必要なワケ

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年4月26日 8時0分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください