なぜ日本企業はアメリカで通用しないのか

プレジデントオンライン / 2019年5月13日 9時15分

■日本の製品で「世界をもう一度驚かす」

僕が単身渡米し、カリフォルニア州に小さなオフィスを借りたのは2015年のこと。東京大学情報システム工学研究室発のロボットベンチャー企業、SCHAFT(シャフト)で取締役CFOを務め、13年に同社を米グーグル本社に売却することに成功した後、日本のロボット技術をアメリカの市場に導入するために新たな会社を設立したのだ。

日本のハイテク製品を売って成功するには、アメリカで売れなければ話にならない。世界を日本の製品で、もう一度驚かす。それには、まずアメリカ人を驚かす必要があった。日本とアメリカの文化の違いに悪戦苦闘しながらも優秀な人材を集め、立ち上げた会社はフラクタ(Fracta, Inc.)。ロボットを使って経年劣化が激しいアメリカの水道管を点検し、破損の原因となる傷や厚みなどのデータを収集する事業をスタートさせた。

そして、18年5月31日には、世界の水処理大手企業である栗田工業からの全面的な資本出資を受け入れた。同社の水産業における世界的なブランドをテコに、強力な資金的バックアップを受けながら、協同して北米や欧州、アジアやアフリカといった全世界に事業を展開していく足場を作ることに成功したのだ。

僕は米国カリフォルニア州の北部、サンフランシスコとサンノゼのちょうど真ん中に位置するレッドウッドシティのフラクタ本社で、自分の席に座ってコーヒーを飲みながら、PC上に表示されたプレスリリースをじっと眺めていた。目まぐるしく過ぎ去ったアメリカでの3年間の軌跡を振り返りつつ、安堵とも緊張とも言えぬ不思議な感覚に、身を委ねていたのだ。

その感覚は、「安穏とした将来への希望」などというものではなく、あくまで「まだ自分は、アメリカで生き残っているようだ」という事実の確認にすぎなかったように記憶している。

■生き残りをかけ、もがいた3年間

ちょうど3年前、日本から配管点検ロボットの技術をアメリカに持ち込もうというもくろみで降り立った北カリフォルニア、シリコンバレーと呼ばれるエリアでの生活は、僕の人生を大きく変えることになった。一日一日、全ての気力と体力を使い果たしながら、たった1ミリメートルでも前進しようと、アスリートのような生活を送った。毎日この環境で生き残るために、フラクタのビジネスに全神経を集中させ、アドレナリンを爆発させて生きてきたのだ。

今となっては、当時どのような心境で、何を考えながら会社を運営していたかなんて、それがたった2、3年前のことであっても、遠い昔のようで、ほとんど思い出すこともできない。

しかし、幸いにも、2015年の秋に日経ビジネスオンラインから依頼をもらい、僕がアメリカで日々どのような課題に向き合っているのかについて書き記す機会をもらっていたのが良かった。16年4月から、毎月1回、コラムという形で5000~8000字近くの文章を書き、オンライン上に活動を記録することができたことで、当時の感情を最も新鮮な形で振り返ることができる。

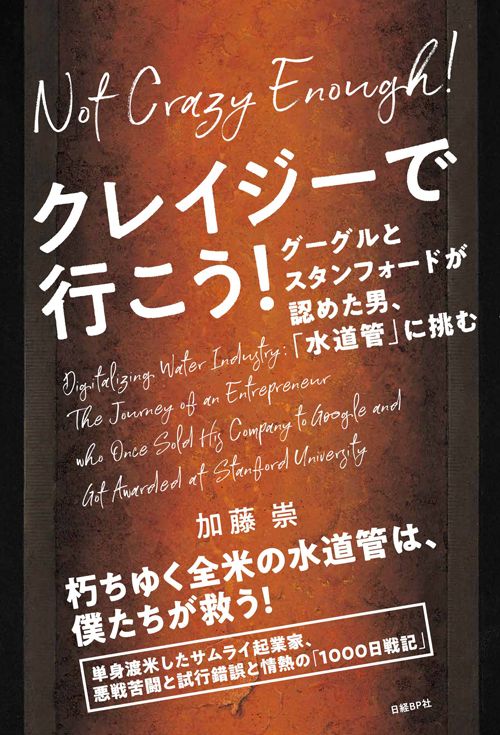

こうした一連の記事をまとめ、書籍という形で(19年1月15日に)刊行したものが、新刊『クレイジーで行こう!』(日経BP社刊)ということになる。

■ノーベル賞は受賞するのにアメリカに勝てない

さて、意外に思うかもしれないが、僕は、今日この時点でも、アメリカ人のほうが日本人よりも「頭が良い」「才能において優れている」というような感覚を持っていない。

ところが、事実として、1990年代の後半に巻き起こったIT革命以来、次々と世の中に送り出されては巨大化を続け、全てを飲み込むかのように見えるグーグル(検索エンジン)やフェイスブック(SNS)、テスラ(電気自動車)やウーバー(タクシー配車アプリ)といった会社たちは、アメリカ、しかもこのシリコンバレーから生み出されてきた。

日本の企業でこうした企業に太刀打ちできるものは、今のところ見当たらない。なぜこんなことが起こったのだろうか?

僕は中学生の頃、いつか物理学者になりたいと思い立ち、大学では物理を専攻した。毎年のように日本人がノーベル物理学賞を受賞する機会に恵まれている中で、なぜこの新産業創造ともいえる分野では、日本は完全にアメリカの後塵を拝しているのだろうか?

自分自身がシリコンバレーに飛び込んで、毎日泥だらけになって現地の人間と話し、交渉し、ぶつかり合い、彼女たち彼らがビジネスの世界で成功を手にすることができる本当の理由のようなものに触れることができたように思う。

■文化、教育、個人の能力の集合体が革新を生んでいる

結論から言おう。それは何も個人の力量、才能というだけで片がつくような話では無かった。アメリカという国、北カリフォルニアという場所における、ある種の教育に裏打ちされた、一人ひとりの物の考え方、それが集合概念として昇華した、北カリフォルニア(シリコンバレー)の文化そのもの。それらが、個人の才能と結び付くことで、針の穴を通すような成功、イノベーションを後押ししているということを、僕は目の前で、まざまざと見せつけられた。

この、ある種空気のような概念を、一言で伝えることは至難の業だ。新産業の創出は、残念ながら頭の良しあし(だけ)で決まるレースではない。スピードこそが勝利を収めるための本当に必要な要素なのだが、このスピードというのも、創業者個人の能力(せっかちかどうか?)ということだけでは語りきれず、組織としての意思決定のスピードを高めるために、本当にいろいろな組織的、社会的、制度的な仕組みが必要になってくる。

■シャフトが手放されたこともシリコンバレーの常

僕が初めてスタートアップの創業に深く関わり、最終的に日本人としては初めてグーグルに会社を売却することに成功したヒト型ロボット会社のことを振り返っても、あの当時(2012年、13年ごろ)、日本でこの会社を育てていくということは難しかったように思う。

大企業や中央官庁、ベンチャーキャピタルといわれる人たちは、「アメリカ的」イノベーションの何たるか、特にその入口を経験したことがなかった。そこにイノベーションの芽があったとして、それを育む、社会的、文化的な土壌が日本には無いように思えたからだ(一方で、ここ数年、そこには変化の兆しも見え始めている。本物と偽物をきちんと見分けなければならない)。

昨年末に、そのグーグルがヒト型ロボット事業を断念することに決めたことは残念だった(技術そのものの問題というよりも、ロボット事業の責任者の退職が背景にあったことは、彼らの無念を少しでも晴らすために申し添えたい)。しかしそれもまたシリコンバレーなのであり、そこに「ナイス・トライ」という言葉はあっても、後悔はない。

■会社の成長に欠かせない「ピボット」

新刊を読んでいただければ分かるが、フラクタは、僕のヒト型ロボット企業時代の成功と信用を一気に傾けて、ロボット会社としてアメリカでスタートさせたものの、実際の(ロボット)ビジネスの進捗は惨たんたるものだった。僕たちは生き残りをかけて、石油産業からガス産業に向けて舵を切り、またガス産業から水道産業に舵を切った。

生き残りをかけたこうした舵切りのことを、スタートアップの世界では「ピボット」と呼ぶ。軸足を残しながら、もう片方の足を大きく旋回させ、体を全く違うところに着地させることで、元はバスケットボール用語だ。

シリコンバレーで出会った先達たちのアドバイスが、僕に軽やかなピボットを成功させ、やがてフラクタは「石油産業に向けた、配管点検ロボット企業」から、「水道産業に向けた、人工知能による配管の劣化分析ソフトウェア企業」に変わっていった。苦労の末のピボットの方向性は、どうやら正しかったようだ。徐々にアメリカで顧客数が増えていき、栗田工業の買収劇と相成ったのだ。

こうしてピボットを繰り返すうち、僕は「人工知能(=コンピューターによるパターン認識)」というソフトウエア技術が、未来の世界で果たす役割の大きさに気づいていった。ハードウエアとしてのロボットが、実際の社会生活に入り込むまでには、僕が予想したよりも遥かに多くの時間がかかるのかもしれない。

■第4次産業革命の成果はすでに出始めている

このところ、上場したロボット企業の株価が軒並み低迷している本当の理由も、自分で2社ほどロボット企業を経営したからこそ、より深く理解できることがある。

ロボットで何かの作業をやるならば、まだ安い人件費で人間がやるということ、もしくはもっともっと簡単な機構でできた小型装置(ワイヤーとセンサー1個など)を使用することに(経済的な)軍配が上がってしまうという状況が、最悪もう10年、20年と続いてしまうかもしれない。残念ではあるが、それが現実なのだ。

ところが、ちょっと聞いただけでは、ロボットよりも時間がかかりそうだと思っていた人工知能分野が社会的に果たす役割については、既に社会実装において、経済的に合理的な成果が出始めているというのが僕の観察だ。

この破壊的な技術革新は、第4次産業革命と呼ばれるにふさわしい。僕がこの本の中で、興奮しながら自分が見つけたこの事業機会について語っている箇所を読み返すとき、あの時の感動がよみがえり、今でも胸がいっぱいになる。

■スタートアップの経営は「徒弟制度」に似ている

アメリカの起業教育、ベンチャー論の大家(元Babson College教授)に、今は亡きジェフリー・ティモンズという人がいる。かつて彼が自らの著書で語ったことが、今でも忘れられない。スタートアップでの経営に触れる最高の機会は、ある種の徒弟制度にあるというのだ。

スタートアップで起こること、実際の意思決定を、教科書的に学ぶことはできない。だからこそ、自分のロールモデルになる人を見つけ、その人の経験を間近で聞くことによって、スタートアップとは何であるのか? 何が成功の法則であるのかということを、肌で覚えるしかないという話だったと記憶している。

ところが、日本に住むほとんどの人たちに、シリコンバレーの起業家たちの生活を間近に見る機会はなかなか無い。その意味で、本書に書かれた僕の3年間の冒険の軌跡は、日本人がフルスケールの「アメリカ的」イノベーションとは何であるのかを知り、それを身近に感じるきっかけになるのではないかと思う。

日記スタイルで書かれているので、全文目を通しても、3~4時間で読めてしまうだろう。通学、通勤の途中で、また週末にコーヒーを飲みながら手にとってもらえたらうれしい。

----------

加藤 崇(かとう・たかし)

フラクタ(Fracta, Inc.)CEO

早稲田大学理工学部(応用物理学科)卒業。元スタンフォード大学客員研究員。東京三菱銀行等を経て、ヒト型ロボットベンチャーSCHAFTの共同創業者(兼取締役CFO)。2013年11月、同社を米Google本社に売却。2015年6月、人工知能により水道配管の更新投資を最適化するソフトウェア開発会社(現在のFracta, Inc.)を米国シリコンバレーで創業し、CEOに就任。2018年5月に株式の過半を栗田工業株式会社に売却し、現在も同社CEO。2019年1月に新刊『クレイジーで行こう! グーグルとスタンフォードが認めた男、「水道管」に挑む』(日経BP社)を上梓。現在、米国カリフォルニア州メンローパーク在住。

----------

(フラクタ(Fracta, Inc.)CEO 加藤 崇 写真=日経BP社提供)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

生成AI、応答さらに速く=人間並みで活用拡大―米グーグル

時事通信 / 2024年5月15日 15時38分

-

「シリコンバレー最前線2024 技術とビジネスの変遷と日本のチャンス」と題して、Cardinal Consulting International 黒田氏によるセミナーを2024年6月13日に開催!!

PR TIMES / 2024年5月9日 17時15分

-

6桁ドルもの給料を稼いでいた元グーグルのエンジニア…「ゾンビのような」働き方をガラリと変えたワケ

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年4月26日 11時15分

-

「研究者はお金持ちにはなれない」という日本とは大違い…アメリカの大学に世界中から優秀人材が集まる理由

プレジデントオンライン / 2024年4月24日 9時15分

-

「会議の合間にビーチバレー」「疲れたらマッサージ」みんなが憧れる〈グーグルの福利厚生〉だが…快適なオフィスを用意する企業の思惑とは?【米ジャーナリストが分析】<br />

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年4月19日 17時15分

ランキング

-

1「育休1年+時短勤務で昇進もしたい」は正気の沙汰ではない…「子持ち様VS非子持ち様」の対立が起きる根本原因

プレジデントオンライン / 2024年5月18日 6時15分

-

2消えゆく「回転レストラン」…80年代には全国50店→再開発・老朽化で数店舗に

読売新聞 / 2024年5月18日 15時0分

-

3「株価暴落」引き起こしてしまう意外な"きっかけ" 金融危機のきっかけとなった市場急落のケース

東洋経済オンライン / 2024年5月18日 8時40分

-

4血圧・血糖値・コレステロール値…良くない結果に肩を落とすも「健診の数値は気にしなくていい」ってどういうこと?【有名医師が助言】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年5月18日 10時0分

-

5庶民は買えない!?マンション高騰は続くのか? 今後のインフレで日本の不動産はどうなるのか

東洋経済オンライン / 2024年5月17日 19時30分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください