「働くと年金が減る」ではシニア就労は増えない

プレジデントオンライン / 2019年12月6日 11時15分

■可能な限り“より高い賃金で”“より長く働く”

今年8月、5年に一度の「財政検証」の結果が公表され、来年予定の公的年金制度改正に向けた議論が進んでいる。

公的年金というと、「年金財政の健全性」や「世代間の不公平性」に焦点が当たることが多いが、本稿では働き方や労働市場との関わりにフォーカスして論じたい。まず指摘しておきたいのは、少子高齢化・長寿化が進むもとでは、可能な限りで“より高い賃金で”“より長く働く”ことが、充実した老後生活を送るための有効な戦略になるということである。

もちろん、制度の信頼性を保つ観点から、年金財政の健全性や世代間の不公平性が重要なのは論を俟たない。だが、人口動態のメガトレンドを踏まえれば、それらのみでは縮小均衡の議論に陥りかねず、公的年金の在り方を就労・労働市場との関わりで考えることが、従来に増して重要になっているというのが筆者の基本的な認識である。

以上の考えのもと、「労働市場からみた年金制度改革のあるべき方向性」について、2回に分けて論じたい。1回目は、2019年財政検証の含意と在職老齢年金の見直しについて考察し、2回目は被用者年金の適用拡大の問題を取り上げる。

8月に公表された財政検証結果の概要からみておこう。前提となる現行の公的年金の仕組みを確認すると、2004年の制度改正により、2017年度以降、厚生年金保険料率水準は18.3%に将来にわたって据え置かれることとなり、概ね100年間で財政均衡を図るとして、積立金を活用しつつ、給付水準を決めるものとなっている。毎年の給付額は概ね賃金上昇に連動するが、「マクロ経済スライド」という仕組みで現役世代の人口減少に連動して年金水準を減らすことで、世代間の公平性に配慮する形になっている。

ただし、標準的な年金の給付水準は、今後の少子高齢化の中でも年金を受給し始める時点で、現役サラリーマン世帯の平均所得の50%を上回るように、運営することが義務付けられている。そのためのいわば「健康診断」の仕組みとして、5年ごとに財政検証という作業が行われるわけだ。

■年金制度の持続性には赤信号が点滅?

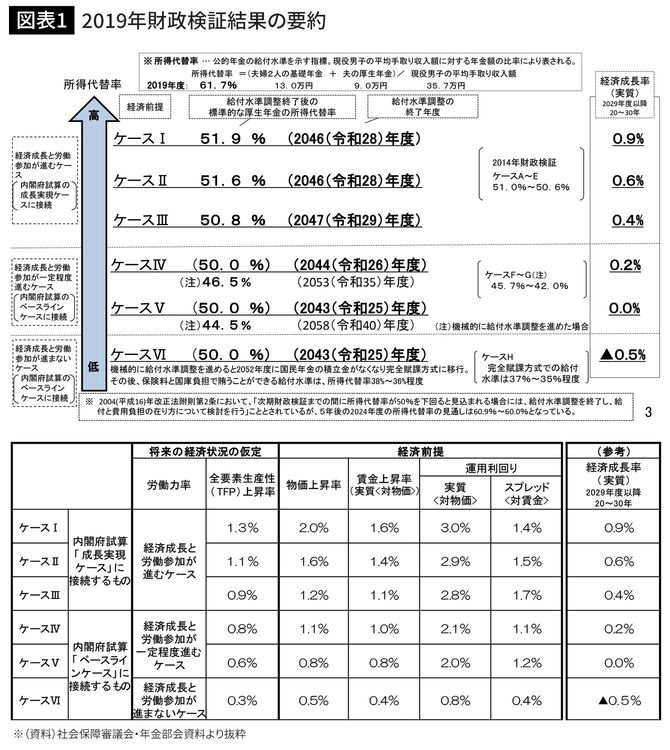

2019年財政検証では、将来の労働参加及び潜在成長率の違い、ひいては賃金上昇率の違いにより、「所得代替率(※1)」でみた将来の年金給付水準がどうなるかのシミュレーションが6通り示されている。

それによれば、名目ベースの賃金上昇率が2.3%(実質賃金上昇率1.1%、物価上昇率1.2%)となれば、所得代替率はマクロ経済スライドの調整が終わる2047年時点で所得代替率は50.8%と、50%をなんとか維持できる(ケースIII)。

しかし、名目ベースの賃金上昇率が0.9%(実質賃金上昇率0.4%、物価上昇率0.5%)にとどまれば、機械的に試算した場合、2052年には国民年金の積立金がなくなり、さらに現行の仕組みの保険料と国庫負担で賄うことができる給付水準は、所得代替率で36~38%にまで落ち込む(ケースVI)。

現状の名目賃金伸び率は、一般労働者(ほぼ正社員に相当)でみて1%程度であり、その点からはケースVIに近く、年金制度の持続性には赤信号が点滅していることになる。

もっとも、現状の名目賃金の伸び率は労働生産性やインフレ率との長期的な関係からすれば低すぎると考えられる。過去のトレンドからみれば、わが国の場合、長期的な趨勢が実質労働生産性上昇率は1%強、インフレ率は1%弱と想定することができる(※2)。つまり、名目ベースの労働生産性上昇率の長期的なトレンドを2%と考えるのは不自然ではない。

賃金という要素価格は、労働力という生産要素が経済成長に貢献した分の対価と考えれば、賃金は労働生産性に比例的に増えるとみるのが妥当である。したがって、長期的には名目賃金上昇率は2%程度とみるのが適当ではないかと考える。

(※1)年金を受け取り始める時点(65歳)における年金額が、現役世代の手取り収入額(ボーナス込み)と比較してどのくらいの割合かをしめす指標。

(※2)1980~2018年の労働生産性(実質GDP/就業者数)の年平均変化率は1.4%、消費者物価(総合)の年平均上昇率は0.8%となっている。

■財政検証ケース4の蓋然性が高い

もっとも、ここで反論が予想されるのは、労働分配率が低下傾向にあるという事実である。その場合、労働生産性の伸び率が伸びても名目賃金がほとんど伸びない場合が有り得る。しかし、長期的には、その水準は一定程度低下すればそれ以上は下がらないと考えるのが自然である。なぜならば、労働分配率が低下する過程ではマクロでみた需給バランスが崩れ、需要不足から経済が縮小均衡に向かうからだ。

そうなれば国民の不満が高まり、民主主義国家のもとでは修正の動きが始まる。実際、労働分配率の低下傾向が長らく続いた米国では、ここにきて株主資本主義の見直しや格差是正に向けた政治的な動きなど、資本・労働間の分配バランスを修正するベクトルが働きはじめている。わが国でも賃上げの必要性が謳われ、政府がその方向性に向けた政策的な取り組みを始めているのも、同じ潮流に沿ったものといえよう。

こうしてみれば、労働分配率を一定と考え、名目労働生産性上昇率と名目賃金上昇率は長期的にはほぼ同じペース、すなわち、2%とみることはおかしくはない。そうした意味では、名目賃金上昇率(物価上昇率+賃金上昇率)が2.1%であるケースIVが最も蓋然性が高いということになる。この場合はマクロ経済スライドの終了時期は2053年で、その時点の所得代替率は46.5%となり、黄信号が点滅している形である。

ただし、6通りのシミュレーションは予測ではなく文字通りシミュレーションであり、併せて示された「オプション試算」によれば、被用者保険の適用拡大や基礎年金の拠出期間延長といった施策により、所得代替率を50%超に持っていくことは可能であり、現状で過度に年金財政の危機を煽るのは妥当ではない。

しかし、これまでの議論の前提になっている労働分配率を一定に維持することは、自然に起こるとは言い切れない。そこには、ステークホルダーの「意思」が必要であり、政策的な取り組みも求められる。その意味で、安倍政権下で取り組まれている賃上げ誘導策は前向きに評価されるべきだが、成果は十分ではない。

持続的な賃上げは、そもそも国民生活水準に直結することでそれ自体が最優先課題といえるが、年金制度の観点からも、有効性のある形での賃上げ誘導策の必要性が示唆されるのである。私見では、今回の財政検証が物語る最も重要な政策的インプリケーションは、賃上げ実現に向けた対応策をより包括的に講じることにあるというものである。

■在職老齢年金を未来志向で見直す

冒頭で指摘したように、少子高齢化・長寿化が進むもとで、“より高い賃金で”“より長く働く”ことを促すことが、今後の年金制度に求められる要点であるとの観点からすれば、在職老齢年金をどうするかは、来年の制度改革の大きな焦点である。

ここで在職老齢年金とは、60歳以降で勤労収入がある場合に、給与と年金の合計が一定金額を上回れば、年金が減額される仕組みのことである。この制度は働いて収入が増えれば年金がカットされるため、シニア就労のディス・インセンティブになる面がある。

働いて繰り下げ支給(年金受給開始年齢を65歳以降に遅らせること)を選択した場合にも、支給停止分は上乗せされない。シニア就労促進という観点から純粋に考えれば、在職老齢年金制度の廃止が望ましいといえる。

もっとも、この制度が創設された趣旨は、世代間の公平性を図るため、会社役員など高所得者の年金をカットし、その分、将来世代への年金給付余力を高めるというものである。この観点から、在職老齢年金制度の廃止に反対する意見も多く聞かれる。

しかし、繰り返しになるが、少子高齢化・長寿化のもとでは、“より高い賃金で”“より長く働く”ことを促すために年金制度に何か求められるか、という視点がやはり重要ではないか。この点からすれば、やはり在職老齢年金、とりわけ65歳以上の「高在老」の見直しは必要と考える。現状、「高在老」の就労抑制効果は十分には実証されていないが、その未来を展望すれば、見直しが必要である。

■まずは基準金額の小幅引き上げからスタート

10年~20年先に、60歳代が現役並みに活躍することが一般化した時に、そのディス・インセンティブにならないように、あるいは逆にそれを促すという意味から、制度改正を行うというものである。ただし、世代間公平の視点も重要であり、全廃ではなく、年金の支給停止が行われる収入の基準額を引き上げるというやり方が妥当といえよう。

問題は、その基準額をどう設定するかであるが、60歳代の平均的な元気なシニアの活躍を阻害するものであってはならない。より具体的には、現状は現役時代から大幅にカットされている賃金水準が適正化された後に、フルタイムで働いた場合でも、収入がカットされない水準に設定するべきである。

ちなみに、財政検証でのオプション試算では、在職老齢年金の廃止は所得代替率を下げる要因となっているが、これは賃金水準の適正化や就業率の上昇を加味していない試算である。シニアの活躍が促されば、所得代替率へのマイナス影響は小さくなり、ゼロに近づく可能性もある。

ただし、そうした状況が現実になるには一定の時間がかかるし、財源の問題もある。したがって、当面は小幅引き上げというのが現実的であろう。しかし、中長期的には基準額を十分に引き上げ、それに伴う年金財政へのマイナス影響は、別途、公的年金等控除を徐々に見直す形での高所得層への増税で相殺するべきである。政府・与党は「高在労」の基準額を据え置く方向との報道がされているが、個人的には、厚生労働省が11月中旬に示した基準額51万円(現状は47万円)というところから始めて、10年後には60万円程度(※3)に引き上げるというのが妥当だと考える。

以上のような制度設計により、在職老齢年金の縮小は、批判されているような現在の高齢富裕層を優遇するためではなく、健康寿命が伸びるであろう将来の高齢者すなわち現在のミドルや若手世代の平均的な人々が、より長く働いて活躍し続け、充実した老後生活を過ごせる環境を整備するため、という趣旨が明確になると考える。

ただし、ここで強調しておくべきは、シニアの就労・活躍を進めるための本丸はあくまで雇用・賃金制度の改革であり、年金制度にはそれを側面支援するに過ぎないことである。

(※3)10年後には、賃金カーブの形状として、60歳代後半の月給(定期給与)が50歳代後半程度に引き上げられ(賞与は60歳代前半並みに増加を想定)、今後年平均2%の賃上げが行われるとすれば、60歳代後半の年収の月当たり平均は55万円弱となる(厚生労働省「賃金構造基本調査」、平成30年の一般労働者のデータを用いて試算)。これに、65歳以上の在職受給権者全体の平均年金額(報酬比例部分)7.1万円を足し合わせば、62万円弱となる。

----------

日本総合研究所副理事長

1987年京都大学経済学部卒業後、住友銀行(現三井住友銀行)入行。93年4月より日本総合研究所に出向。2011年、調査部長、チーフエコノミスト。2017年7月より現職。15年京都大学博士(経済学)。法政大学大学院イノベーションマネジメント研究科兼任講師。主な著書に『失業なき雇用流動化』(慶應義塾大学出版会)

----------

(日本総合研究所副理事長 山田 久)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

年金65歳まで納付、効果試算へ 自営業ら保険料5年延長、厚労省

共同通信 / 2024年4月11日 21時49分

-

2024年度の年金額はどれくらい上がる?(1)

ファイナンシャルフィールド / 2024年4月7日 2時20分

-

人生100年時代の目線 その2 広がる経済格差とこれからの年金

Japan In-depth / 2024年4月5日 18時0分

-

人生100年時代の目線 その1 賃上げ・物価高でも、年金が減る

Japan In-depth / 2024年4月4日 20時13分

-

5年に1度の財政検証、次の年金改革の目玉とは? Q&Aで考える「公的年金保険の過去と未来」(下)

東洋経済オンライン / 2024年4月1日 9時0分

ランキング

-

1【解説】円安どこまで進む? 深刻…家計にも影響、為替介入の可能性は

日テレNEWS NNN / 2024年4月25日 20時5分

-

2英郵便局の冤罪事件、会計システム原因の富士通社長「申し訳ない」と謝罪…1月にドラマ化され批判強まる

読売新聞 / 2024年4月25日 23時0分

-

3サイゼリヤ、ギリギリ「国内黒字化」も残る難題 国内事業の利益率0.05%、値上げなしで大丈夫か

東洋経済オンライン / 2024年4月24日 7時30分

-

4アキレス、シューズの国内生産終了へ コスト増や少子化など背景

ロイター / 2024年4月25日 16時27分

-

5ベッド派?布団派?「老けない」のはどっち?頑張らずに「老いない」環境を手に入れる方法【理学療法士が助言】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年4月25日 18時0分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください