イベントを蝕む「常連さん」と「水戸黄門の印籠」

プレジデントオンライン / 2019年12月18日 15時15分

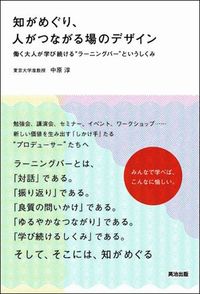

■日本にも開かれた大人の学び場を

僕は2006年から3年間、「ラーニングバー」という実験的な学びの場を主催していました。そのヒントとなったのが、ボストンのMIT(マサチューセッツ工科大学)に留学していた当時によく参加していた、MITキャンパス内、ハーバード大学界隈でのオープンな研究会やフォーラムです。

大学のウェブサイトにはイベントスケジュールが公開されていて、学者だけでなくアーティストや企業幹部、時には元大統領といった多彩な人々が毎日のように訪れていました。参加者も学生だけではなく、仕事帰りのビジネスパーソンや、近隣で働くコンサルタント、NPO関係者などもディスカッションに加わっていました。

シリアスなテーマを開かれた場で、しかも時にはワインを飲みながらリラックスした空気の中で語り合う。そういう「組織を越えた大人のための学び場」を日本でもつくれたら、と思ったのです。

帰国後の職場となった前職の東京大学ではじめたラーニングバーは、人事・人材開発・組織開発の最先端のテーマで、参加者の方々が対話することを目的としていました。最初は研究者中心とした10人前後の参加者を集めていました。口コミで人気が出てどんどん参加者の人数が増えていき、最終的には200人の枠に対して800人以上の応募が来るようになりました。

なぜそこまで参加者が集まるようになったのか。ひとつには、当時としてはかなり斬新な運営の仕方をしていたからだと思います。

■飲食と対話は重要なコンテンツ

まず、受付をすませるとすぐにウェルカムドリンクと食事を提供していました。通常はイベントの後に懇親会や打ち上げがついているものですが、ラーニングバーではこれを本体に組み入れたのです。共食共飲は、コミュニティー形成の中核になるものです。原始共同体は火を囲んでともに食い、飲み、踊って、結束を深めました。さすがにいま火は焚(た)けないけれども、飲食しながら対話するのは可能です。

プログラム開始前には、15分のイントロダクションがあって、そこで改めてラーニングバーのコンセプト、ルールなどを説明します。そこからのカリキュラムは、30分レクチャーを聞いて20分対話をして、30分レクチャーをやってまた20分対話があって、最後にラップアップをして終わる、というものでした。

僕は大人の学びは人の話を「聞いて帰る」ではダメで、聞く(インプット)、考える(スループット)、話す(アウトプット)があったうえで、新たな気づきを得ることが大事だと考えています。ですから参加者同士の内省や対話はイベントの重要なコンテンツでした。ただし、「聞く」「考える」「話す」のそれぞれのモジュールは、30分を上限としました。仕事帰りの人にとって、それ以上集中するのは負荷がかかりすぎることがわかったからです。

もうひとついえば、このラーニングバーの会場が大学の教室だったのもよかったのかもしれません。社会人の多くが大学時代に自分が十分に学ばなかったという負い目を持っていて、心のどこかでもう一回学び直したいと思っている。だから、貸会議場ではなくて、東京大学のキャンパスというアカデミックな環境でやっていることに価値を感じる人も少なからずいたのでしょう。

■「水戸黄門の印籠」を出してはいけない

このように、ラーニングバーはリラックスした自由な雰囲気を保つために、じつは隅々まで計算し、周到に準備をして行っていました。隅々まで用意周到に準備するからこそ、実際の本番ではインプロビゼーション(即興)できるのです。そういう柔軟な場の運営が人気を博し、口コミだけで参加者の数がどんどん増えていったのだと思います。

ただ、参加希望者が定員を大幅にオーバーするようになってくると、場の性質が変わってくるなと感じました。もっとも危惧したのはいつメン(いつものメンバー)が固定して、マンネリ化していくということです。

僕は、「集い」は生き物みたいなものだと思っています。常に動き、変化している有機体のイメ―ジです。人が集うときには何かの目的があって、それに共感する人が集まり、共通の関心ごとを通じて人とつながって新たな気づきを得るわけですが、長く継続していくと、どうしても関係者や参加者のなかに「慣れ」や「過剰適応」が生まれてきます。

さきほどラーニングバーの独特の運営方法について少し詳しくお話しましたが、どんなイベントにもある種の型があります。僕はこれを「イベント文法」と呼んでいるのですが、これがあると、運営側にも参加者側にも安心感があり、慣れてくると型どおりにやることが気持ちよくなってきます。「水戸黄門の印籠」と同じですね。悪人が出てきて、成敗され、最後は黄門様の印籠が出される、この繰り返しなのです。

問題はこの文法に慣れ親しんでいると、新たに何かを変化させようとすることを、関係者も参加者もしなくなる。また「イベント文法」を共有していない人なかなか入り込めなくなってしまうのです。

常連さんは、慣れてくると「常連さん風の振る舞い」をしはじめる方も出てきます。「この会は、知り合いを連れて行くから、特別に3席とっといて」とお願いされたこともありました。こういうとき、新しい人に配慮したり、勝手なことを言う常連に注意したりせず、いつもと同じことをやって、最後に水戸黄門の印籠を出して終わりにすると、どんどん場が荒れていくんです。

■モヤモヤしてもいいときとだめなとき

だから、人が集うイベントというものは、意識して成長させ続ける、変化させ続けることがすごく大事なんです。その過程で集まる目的が変わってくる場合もある。

たとえば最初は「学ぶこと」が目的であっても、回を重ねていくうちに「いつものメンバー(いつメン)と会うこと」が目的になっていたりする。それは必ずしも悪いことではないのですが、同じメンバーで毎月同窓会をやる必要はないかもしれません。目的が変化していることに気付いたら、集い方の文法も本来は変えるべきなんです。

ただ、毎回集う目的を確認し、文法を新たにつくり直すのは非常に面倒なことなので、古い文法でその場を「こなす」ようになっていくんですね。それが重なるとどこからともなく「あの会、最近つまらなくなったね……」という声が上がりはじめる。だから主催者はしんどくてもイベントをうまくまとめたり、そつなくこなすことに逃げてはいけないんです。

参加者はたとえつまらないと思っても、主催者に面と向かってそうは言いません。だから僕はワークショップやセミナーをやった後はエゴサーチするようにしています。参考になるのは「よかった」とか「ありがとうございます」といったポジティブなコメントよりも「思っていたのとは違った」「モヤモヤした」といった違和感についてのコメントです。

それを見ると「ああ、ここは伝わってなかったんだ」というのがわかる。大人が「モヤモヤした」というとき、それは何か納得できない部分があったということです。「伝わらない」のは誰の責任か。それは多くの場合、主催者の「伝え方」が悪いんです。

イベントのなかには、参加者に「あえてモヤモヤしてもらうこと」が目的の会もあります。最後にあえてまとめないで、持ち帰ってもらう。ただし、そのときには、イベント参加者に事前に伝えます。それがイベントのインフォームドコンセントです。

モヤモヤ系のワークショップをつくるときは、最初にこんなふうに伝えます。「これはみなさんが普段悩んでいることを言語化して、他の人からフィードバックをもらって考える場なので、かんたんにすっきりしてもらっては困ります」。この場合は、最後に、イベントの満足度などをアンケートでとることすらしません。満足して、すっきりして帰ってもらっては困るのです。

■「学びがありました!」は消化不良の裏返し

じつは、ワークショップの主催者にとっては、感情を浄化したり、カタルシスに持って行ったり、祝祭にしてしまうほうが、かんたんです。ただ、それが目的でない場合、そのときだけみんなで気持ちよくなっても、後には何も残りません。参加者の感想のなかに「学びがありました!」「気づきがありました!」「刺激を受けました!」「目ウロコでした!」といった言葉が並んだときは要注意です。それはつまり、その集いの中身がうまく消化できていない可能性があるからです。

どんな学びがあったのか、何に気づいたのか、どこで目ウロコだったのか、そういう具体的な対象がない場合は、学習者が、イベントの内容を消化できていない可能性があります。そういうとき、主催者としては、イベントを「こなして」しまっている可能性もありうるのではないでしょうか。

僕は、人を集めて何かをやるとき、その集まり自体を目的に合わせて変化させ続けることを自分に課しています。そして、目的が終わったと思ったときには、やめる覚悟も大事です。

■オンライン読書会に400人が集まった

先日、『組織開発の探究』という僕が中村和彦さんと共著で書いた本のオンライン読書会をやりました。ダイヤモンド社の編集者・藤田悠さん、永田正樹さんらとのコラボレーションです。

オンライン読書会では、ZOOMチャットを使って、400人以上が参加したのです。面白かったのは「父親の介護をやりながら聞いています」とか「いま子どもの塾の送り迎えの車の中です」とか「入院中なので病院のベッドで聞いています」といった人がけっこういたことです。物理的な場に集う会だと絶対に来られない人たちが多く参加していた。それで気づいたのは、自分がいままでこういう状況にいる学びたい大人のニーズにこたえられていなかったということです。

オンライン読書会では、事前の準備が非常に重要です。このときはまずオフラインで各地方にコミュニティーをつくってもらってそこで本を読み、章ごとのレジュメをつくってもらいました。このレジュメがオンラインの読書会の実際のテキストになります。こうした準備を含め、僕にとっては第1回だったので、オンライン用のイベント文法をつくって実験する場でもありました。

1回目は失敗もありました。400人を4、5人ごとのグループに分ける機能を使って、「はい、グループごとに感想を語り合ってください」とやったところ、誰から何を話していいのかわからなくて、みんな黙ってしまった。

そこで文法をつくり直し、2回目は「誕生日が1月に近い人から順に、第1章について、自分の経験で思われたことを1人2分で話してください。10分後には全員での議論に戻りますから、タイムキーパーを1人決めてください」と細かく指示を出しました。このときはすごくスムーズにいきました。

しかし、このオンライン読書会では、また新たな「イベント文法」をつくりあげることができました。わたしにとっても、学びの多い時間でした。

■茶道や武道に通じる「イベント道」

地震や台風などの災害があって地域が分断され、人が物理的に集まりにくい社会になっているなか、こういうかたちで人が集えるということに希望を感じました。ただ、オンラインではオフライン以上に集まる目的を明確にし、イベントの文法を細部までつくり込む必要があります。

タイムスケジュールを分単位で組み立て、参加者が何を期待して、何を学んで、どんな感情でいて、どういうふうに会場は動いて、という具合に参加者目線でその日起きることをすべて予想しておかなくてはなりません。

でも、実際に予想した通りに進むことはまずない。だからはじまったら場に委ねるということも大事なんです。イベント運営の下手な人は、そもそも文法の設計はユルユルで成り行き任せにしているか、文法の設計をギチギチにやって、何があってもその通りにしようとする。茶道でも武道でもそうですが、型があるから即興ができるんです。そういう意味ではイベント道というものもあるのかもしれません。

実際にラーニングバーでは、毎回冒頭で茶道の「用意」「卒意」「主客一体」「一座建立」についてお話ししていました。茶会では主人が道具や空間を準備しますね。これが「用意」です。「卒意」は客が主人の意図をくんで、その役割を果たすことです。用意があって卒意がある。それが「主客同一」ということであり、共同で場の構成にかかわる「一座建立」につながるのです。

■社会人に必要なことは全部イベント運営から学べる

最近は、立教大学経営学部・中原ゼミの学生に、イベントを企画して、そのプロセスを通して学ぶ機会をもうけています。僕の研究室の研究テーマは人材開発、組織開発です。そこに所属している大学院生には、人材開発などの調査や分析をなすだけではなく、ひとが出会い、学び、対話できる場を、みずから創り、ファシリテートしてもらいたかったのです。

イベントをやると本当にいろんなことが学べます。たとえば、まずコンセプトを決める。お客さんの気持ちになって想像する。どうやって集客するかも考える。さらに、イベントの文法もつくっていかないといけない。こうしたすべてが他者のニーズや感情の動きを想像するトレーニングになります。

かつての僕は、こうしたイベント企画・実施を、中原研究室に所属する大学院生たち、関連分野の大学院生たちとチャレンジしていました。去年からは、立教大学経営学部で、学部生たちとさまざまなチャレンジをしています。今年の2年生は、2020年3月に、金融庁、きらぼし銀行との共催で、学びのイベントを企画しています。

僕は、「学びのイベントづくり」のなかには社会人に大切なものはほとんど入っているといっても過言ではないと思います。こうした試みに賛同し、協力してくださる組織とともに、イベントを通じて、学生たちの成長を支援していきたいと願っています。

----------

立教大学経営学部 教授

1975年生まれ。東京大学教育学部卒業、大阪大学大学院人間科学研究科、米国・マサチューセッツ工科大学客員研究員、東京大学准教授などを経て、2018年より現職。大阪大学博士(人間科学)。専門は人材開発・組織開発。立教大学経営学部では、BLP(ビジネスリーダーシッププログラム)主査、リーダーシップ研究所副所長をつとめる。著書に『職場学習論』『経営学習論』(いずれも東京大学出版会)などがある。研究の詳細は、「NAKAHARA-LAB.NET」。

----------

(立教大学経営学部 教授 中原 淳 構成=プレジデント社書籍編集部)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

NHK「英語でしゃべらナイト」は異×異の教養論 激変の時代に生きる 頭の強さとハザマの思考

東洋経済オンライン / 2024年4月19日 11時0分

-

"大衆文化のなかの乱歩"をテーマとしたインタビューシリーズ『乱歩を探して』を刊行-立教学院創立150周年記念ー

Digital PR Platform / 2024年4月16日 20時5分

-

"大衆文化のなかの乱歩"をテーマとしたインタビューシリーズ『乱歩を探して』を刊行

共同通信PRワイヤー / 2024年4月16日 15時0分

ランキング

-

1Googleの「約束破り」が示す検索市場の"危うさ" ヤフーへの技術提供制限で公取委が初の処分

東洋経済オンライン / 2024年5月2日 7時20分

-

2政府・日銀 “不意打ち”為替介入か 早朝に一時4円超円高に

TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年5月2日 16時53分

-

3GWの平均予算は「2万7857円」 過ごし方の3位「買い物」、2位「外食に行く」…「海外旅行」は1%

まいどなニュース / 2024年5月2日 7時50分

-

4「日本は貧乏な人が行く国」訪日客の素直な見方 「安くてコスパがいい」日本が陥っているワナ

東洋経済オンライン / 2024年5月2日 12時30分

-

5「何の感情も抱かない」底辺校の生徒たちの異変 東海地方で30年働く先生が語ったこと(第1回)

東洋経済オンライン / 2024年5月2日 10時0分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください