店頭での存在感はゼロなのに…アマゾン限定の「謎の新興メーカー」が急増しているワケ

プレジデントオンライン / 2022年4月8日 11時15分

■Amazonの販売モデルを変えたD2Cメーカーの台頭

Amazonで「シャンプー」と検索してみてほしい。1ページ目には、普段ドラッグストアの棚で見かけるラインナップとかなり異なる商品が並ぶはずだ。GROOVE独自の市場調査では、Amazonにおけるシャンプーの売上構成はナショナルブランドをおさえ、D2Cブランドの売り上げが上位を占める結果となっている。

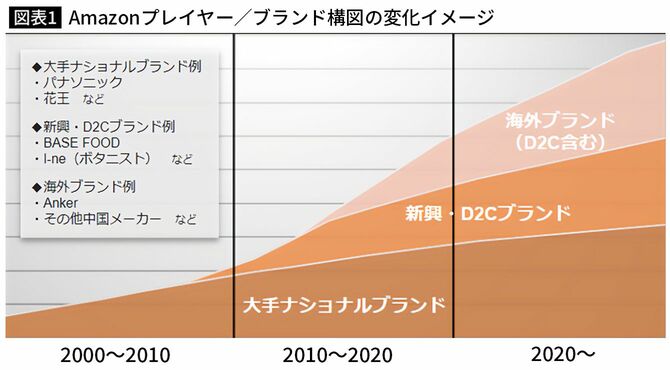

2000年当初から2010年ごろまでAmazonの売り上げは、大手メーカー商品を仕入れてAmazonが消費者に販売をする、いわゆる小売販売モデルが主流であったが、2010年以降、様相が変わり始めた。

マーケットプレイスの活性化により、Amazonのプラットフォームを利用して消費者へ直接販売する企業が増加。大手メーカーやナショナルブランド以外の販売者も、消費者と直接取引が可能な機会を得ることができるようになった。

その結果、国内のリアル店舗に販売網を持たない海外メーカーや新興のD2Cメーカーが徐々に売り上げを伸ばし始めた。そして2018年以降、Amazonの売上構成において直接販売モデルが小売販売モデルを抜いていくこととなる。

※Amazonの売上情報は非公開。本傾向はGROOVE独自の調査による推定

この流れが何を表しているか。旧来の大手メーカーは、国内外の新興D2Cメーカーに徐々に市場を奪われ始めているのだ。そしてそのことに気が付き始めたメーカーは「デジタル推進」や「DX」と言い出しているかもしれない。

しかし本当にDXの本質をとらえることができているだろうか。やみくもなDX推進に躍起になる前に、まず、もっとやるべきことがある。それが「D2C」への取り組みだ。

■従来メーカーは消費者と距離の近いD2Cメーカーに勝てない

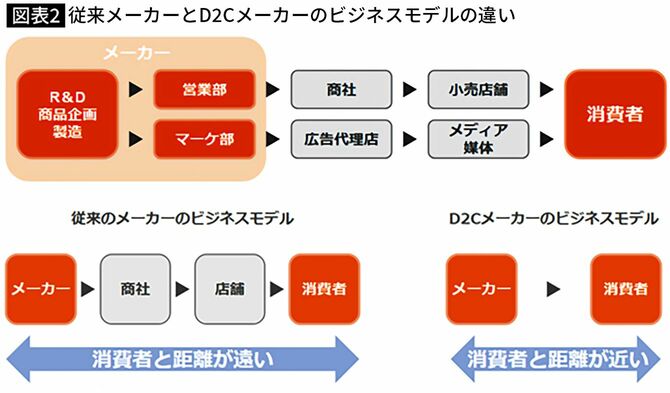

D2CとはDirect to Consumerの略で、“消費者と直接つながる”という意味である。D2Cメーカーとは顧客と直接取引をしているメーカーを指している。D2Cメーカーの強みは次の4つが挙げられる。

(2)消費者データの収集と活用がしやすくなる

(3)価格や販売条件はメーカーが決められる

(4)利益を顧客に向けて集中投資できる。

これらの強みを生かし、D2Cメーカーが享受できる一番のメリットは、フェアバリュー(適正価格)で顧客と取引ができることである。また消費者にもメリットがある。本当に欲しいと思える、満足できる商品を手に入れやすくなるのだ。

一方、従来メーカーは多くの場合、営業部とマーケティング部が分かれ、消費者までに卸/商社や小売店、また広告代理店やメディア媒体などが間に入る。図表2のように、D2Cメーカーと比べると消費者との距離が遠いことがわかるだろう。

さらに各プレイヤーはそれぞれの立場での利害関係の調整に忙しく、残念ながら消費者の方に向いていない。本当の意味での顧客に向けたモノづくりやコミュニケーション活動ができていないのである。

消費者との距離が遠い⇒消費者目線でビジネスをやりきれていない

【課題の背景】

(1)営業部とマーケティング部が分かれていて消費者へのコミュニケーションが一貫していない

(2)消費者からの商品へのフィードバックが届きにくい、購買データの入手や活用がしづらい

(3)価格決定権がメーカーになく、適正利益の確保やブランドコントロールが困難

(4)目を向ける先が消費者ではなく、業務上の取引先になりがちである

■消費者の利益よりも流通構造を優先した商品を買わされている

そして、消費者も実はこの構造に商品を「買わされている」ことに気が付いてほしい。やや極端な言い方かもしれないが、私たち消費者が店頭で商品を選ぶ場所に並んでいるものは商社や小売が並べたものである。

例えば、メーカーが良いものを作りたくても、ターゲットがニッチだと取り扱ってもらえない、横並びの陳列では高価格な商品は売れなくなる危機感があるためなかなか価格を上げられない、集客合戦の値引き販売に巻き込まれて値崩れが起きる、といったように、メーカーや消費者のベネフィットよりも流通構造の都合を優先し、商品が作られ届けられているのである。

私たち消費者はプロダクトアウトなマーケティング活動の中で商品を選ばされている側面もあるのだ。

■単に販売方法をIT化するのは“なんちゃってD2C”

では従来メーカーはどうしたらいいのだろうか。

よくあるのが「われわれもD2Cに取り組もう」と言いながら、単にECを始めれば良いと勘違いしているケースだ。しかし、D2Cの「C」は「Consumer(消費者)」であり、ECの「C」の「Commerce(販売)」ではないことに注意してほしい。

販売方法を単にIT化しただけでは顧客と直接つながっているとは言い難く、一部の販売プロセスをITに置き換えただけである。これは業務フローの一部をIT化したことでDXを始めたと言っているような“なんちゃってDX”と同じことが起きている。

D2Cメーカーは顧客と直接つながってビジネスをする中で、新しい価値を生み出しているから強いのである。リアルな流通網をほとんど持っていなかったからデジタルの力を使ったのである。

例えば、消費者とダイレクトかつ双方向につながったコミュニケーションで、企業の理念やブランドの価値観・世界観、製品が消費者にもたらすベネフィットを丁寧に伝える。顧客の購買行動をデータで把握してすぐに施策に反映する。購入した顧客の意見を直接吸い上げて商品企画や開発、業務プロセスの改善につなげる。

デジタルを活用し、顧客と直接つながったメリットを活かして真摯(しんし)に顧客に向き合ったビジネスをした結果、これまでの流通構造の常識を変革し、今までの流通構造ではできていなかった価値を、消費者に提供できるビジネスモデルになった。

■全力で顧客に向き合えば、自然にDXは実現する

すなわち、DXを目的にしたのではなく、D2Cビジネスをオンラインで、デジタルをフル活用して行った結果DXが起きていた(デジタルによる流通構造変革を起こして価値を作った)のである。

いかがだろうか。従来メーカーができないことはないのではないだろうか?

流通構造上、メーカーと顧客との間に中間のプレイヤーがいたとしても、その気になれば全力で顧客に向き合ったビジネスをすることはできるだろう。デジタルで顧客とつながり、顧客の行動や声をデータで把握し、ブランドコミュニケーションや商品開発につなげる。

形式的なDXを目的にしたデジタル推進ではなく、D2Cを推進するためにデジタルやデータを活用し、これまで当たり前だった社内構造を変えて部署全体・全社横断的に顧客を見たビジネスにシフトしていけば、結果としてDX(デジタルによる社内慣習の変革)が起きているはずである。

これが、メーカーのDX実現への最短距離はD2Cビジネスを推進することであるという理由である。

■小柄な女性に合う服が並ぶ“棚”をオンライン上で実現

ところで、メーカーのD2Cの取り組みが進むと何が嬉しいのか。ここで2つの事例を見てみよう。

1つ目は、COHINAというD2Cアパレルメーカーである。COHINAは、身長150cm前後の小柄な女性のためのブランドとして2018年からスタートした。大量生産大量消費でリアル店舗の流通が前提のこれまでのアパレル市場では、商品の生産・配下・陳列はどうしても大多数に向けた仕組みにせざるを得ない。そのためニッチなターゲットに属する消費者は、何かを妥協して商品を手にすることしかできなかった。

しかし、COHINAはオンラインでD2Cのビジネスモデルを行うことで、そういった悩みを抱えている消費者と直接つながり、オリジナルの商品を生産・提供した。消費者はリアル店舗では難しかった、自分に合う服がたくさん並んだ”棚”をオンライン上で手に入れることができたのだ。

■コロナ禍でも顧客主義を維持し、EC売上高3倍

2つ目はアウトドア総合メーカーのスノーピークだ。スノーピークは直営店舗を中心とした販売や、リアルイベントを通じた顧客とコミュニケーションなど、オフラインから始まったメーカーだが、D2Cビジネスの理想形ともいわれている。

その理由は徹底した顧客中心主義の姿勢にある。顧客と直接つながり、顧客の声を拾い上げ、不満解消や隠れたニーズ応えるために業務改革に取り組み、商品開発へと反映していく。その結果、強いファンに支持されて顧客と世界観の共有ができており、大量生産の安価な商品を多くの人に買ってもらうことよりも、こだわりのある良質な商品を支持してくれる顧客のハートをがっちりつかんだのだ。

そんな彼らのデジタルの取り組みが強化されたのはコロナ禍からである。コロナ禍で9割以上の実店舗が休業し、オフラインで顧客との直接的な接点を失う大打撃を受けた。そこで、オンライン接客や動画で商品説明や使い方などを配信するなど、オンラインでもオフラインと変わらない顧客主義の姿勢を展開し、2020年のEC売上高を前年比3倍にまで伸ばしたという。

すごいのがこれらを緊急事態宣言が発令されてから2週間で構築したスピード感だ。徹底した顧客主義が社内に浸透していたからこそ実現できたのであろう。

スノーピークの事例を見るとD2Cの本質はあくまでも顧客に向き合ってビジネスをすることであって、デジタルはそれを補完したり便利にしたり強化するためのツールであることの学びにもなる。

■消費者が満足する商品を適正価格で提供できるように

さて、これらの事例に共通することが2つある。1つ目は、消費者のベネフィットとして、今までの流通構造ではある意味消費者は「買わされている」状況だったが、D2Cや顧客志向のビジネスモデルによって、自分に合う満足できる商品を自分で調べて手に入れやすくなったこと。2つ目はメーカー側のベネフィットとして、消費者が満足してくれる商品をフェアバリューで提供できるようになることである。

いかがだろうか。日本には数多くの素晴らしい商品、ブランド、屋号が存在し、日本独自のモノづくり文化を形成してきた。現在、多くのメーカーは競争環境が厳しく不確実な世の中で「DX」を活路に見いだそうとしているかもしれない。そのときメーカーが目指すべきは、消費者への価値提供にこだわったD2Cビジネスを、デジタルを活用して徹底的に行うことであると言えるのではないだろうか。

そして、メーカーは顧客の声を聴き、顧客もメーカーの姿勢を評価する。これまで続けてきたモノづくりを継続するのではなく、メーカーと顧客がデジタルでつながり対等な立場でモノづくりをアップデートし続け、フェアバリューで価値提供される未来を望みたい。メーカーのD2Cへの取り組みが加速し、日本のモノづくり全体がアップデートされていくべきであるとGROOVEでは提唱している。

----------

GROOVE代表 EC・D2Cコンサルタント Amazon研究家

慶應義塾大学環境情報学部卒業後、新卒採用第1期生としてアマゾンジャパン合同会社に入社、出品サービス事業部にて2年間のトップセールス、同社大阪支社の立ち上げを経験。マーケティングマネージャーとしてAmazon CPC広告スポンサープロダクトの立ち上げを経験。GROOVEおよび Amazon D2CメーカーのAINEXTを創業。立ち上げ6年で2社合計年商50億円超の年商を達成。

----------

(GROOVE代表 EC・D2Cコンサルタント Amazon研究家 田中 謙伍)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

【6/4(火)開催 |無料ECカンファレンス】EC HACK 2024 vol.5 ~登壇者と直接話せるセミナー!ECのプロたちが今、一番伝えたい事~

PR TIMES / 2024年5月17日 13時45分

-

アシックスによる導入事例講演が決定、小売向けDX戦略の最前線がわかる『Centric Day Osaka 2024』開催

PR TIMES / 2024年5月9日 14時45分

-

“楽天離れ”が加速…「若者から圧倒的に支持される通販サイト」と分かれた明暗――大反響・総合トップ10

日刊SPA! / 2024年5月5日 15時44分

-

ECビジネスで成功する人・失敗する人の決定的差 「コンビニやDS」で手に入らないモノに商機あり

東洋経済オンライン / 2024年4月30日 16時0分

-

老舗靴メーカー「マドラス」にSTAFF STARTの提供を開始

PR TIMES / 2024年4月26日 11時45分

ランキング

-

1「育休1年+時短勤務で昇進もしたい」は正気の沙汰ではない…「子持ち様VS非子持ち様」の対立が起きる根本原因

プレジデントオンライン / 2024年5月18日 6時15分

-

2消えゆく「回転レストラン」…80年代には全国50店→再開発・老朽化で数店舗に

読売新聞 / 2024年5月18日 15時0分

-

3「株価暴落」引き起こしてしまう意外な"きっかけ" 金融危機のきっかけとなった市場急落のケース

東洋経済オンライン / 2024年5月18日 8時40分

-

4血圧・血糖値・コレステロール値…良くない結果に肩を落とすも「健診の数値は気にしなくていい」ってどういうこと?【有名医師が助言】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年5月18日 10時0分

-

5庶民は買えない!?マンション高騰は続くのか? 今後のインフレで日本の不動産はどうなるのか

東洋経済オンライン / 2024年5月17日 19時30分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください