自然界で生き残るには明らかに不利…なぜヒトは「毛むくじゃら」ではなく「はだか」になったのか

プレジデントオンライン / 2023年9月20日 9時15分

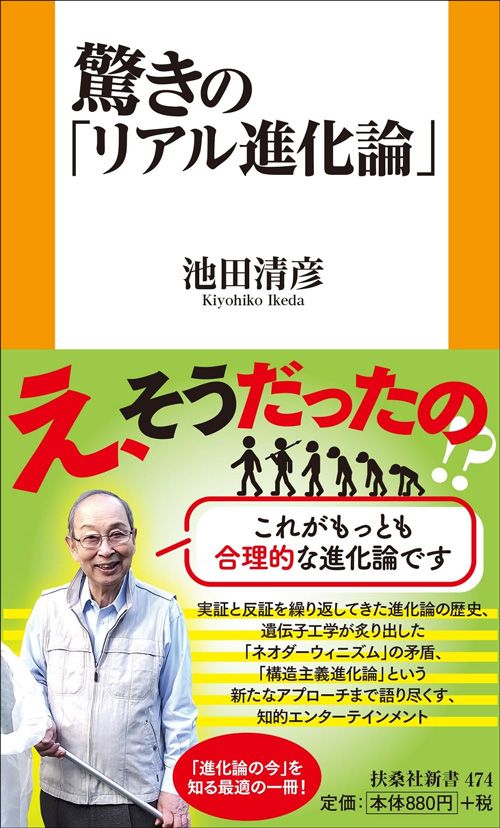

※本稿は、池田清彦『驚きの「リアル進化論」』(扶桑社)の一部を再編集したものです。

■いま生き残っている生物は環境に適応している?

ネオダーウィニズム(※)の理論は必ずしも間違ってはいませんし、ある側面においては非常に整合的です。

※進化はすべて「遺伝子の突然変異」と「自然選択」と「遺伝的浮動」で説明できるという考え方

ただ、読みようによっては、進化の目的が「適応」であるかのようにも受け取れます。

そのせいで多くのネオダーウィニストたちは、「現在見られる生物の形質や行動はおおよそ現在の環境に適応しているはずで、もしも不適応なものがあったとしても、比較的近い過去には適応していたに違いない」と話を飛躍させ、「生き残っているという事実が現在の環境(あるいは近い過去の環境)に適応していることの証しである」と暗黙裡に決めつけてしまっているのです。

けれども実際には、すべての生物の形質にこれが当てはまるわけではありません。

例えば、ヒトはヒトになってから(少なくともホモ・サピエンスになってから)、基本的にはずっと「はだか」だと考えられます。もちろん、毛が全くないわけではありませんが、ほかの多くの動物と比較して考えれば「ヒトははだかである」と表現しても特に問題はないでしょう。

■はだかより毛で覆われているほうが有利

陸上動物がはだかでいると、外の刺激にもろにさらされるので、生命維持に欠かせない体温調節にも大きな困難を伴います。人間の場合はたまたまほかの動物よりも知恵があるので、「服を着る」という手段で補っていますが、はだかという形質自体は、決して適応的ではないのです。

もしも、「環境に適応するように進化する」のが本当ならば、どこかのタイミングで突然変異によってほかのヒトよりも少し毛が多いヒトが生まれ、そういうヒトは生きるのに有利ですから、自然選択によってオリジナルのヒト、すなわちはだかのヒトは徐々に淘汰(とうた)されていくはずです。だから、体を覆う毛が多いヒトが選択されていって(生き延びていって)、徐々に「毛で覆われたヒト」へと進化していった、というストーリーでないと辻褄が合いません。

いくら進化がゆっくり進むとしても、ヒト(二足歩行のヒト科の動物)が生まれてから(チンパンジーと分岐してから)もう700万年くらいはたっているのですから、そういう方向に進化するだけの時間は十分あったはずです。しかも、ヒトは1万数千年前の氷河期を見事に生き抜いているのです。

■「暑い草原に棲んでいた」説は信じにくい

それでもなんとかして、「生物は環境に適応するように進化する」というネオダーウィニズムの文脈で説明しようとすると、ヒトのはだかは少なくとも過去のどこかの時点で「環境に適応的だった」という話にしなければなりません。

そこでネオダーウィニストたちは苦し紛れとしか思えないような奇妙な説を唱え始めたのです。

最も広く知られているのは「サバンナ適応説」でしょう。

これは、ごく初期のヒトは熱帯や亜熱帯の草原地帯に棲んでいたので、暑さの厳しい草原で走り回るには、発汗効率を上げて体温を下げなくてはならなかった、だからはだかのほうが適応的だった、というものです。

初期のヒトは草原というよりも森の中に棲んでいた可能性のほうが高い(最古の人類である700万年前のサヘラントロプスや600万年前のオロリンは森に棲んでいたと見られる)ので、この説の信憑性はそもそも怪しいのですが、動物学者の島泰三(1946-)は自著『はだかの起源 不適者は生きのびる』(講談社学術文庫)の中で、「サバンナ適応説」などあり得ないと痛烈に批判しています。

■無毛動物が生き残れるのは外気温が安定した環境

島によれば、熱帯地方においては体重1t以下の無毛の陸上動物が体温調節するのはほぼ不可能に近く、発汗効率うんぬんで太刀打ちできるレベルの話ではないのだそうです。毛がないままで生存しようとすれば、外気温がかなり安定している場所に生息する以外に方法はありません。

その典型的な例が、「ハダカデバネズミ」です。そのユニークな名前が示すとおり、はだかで出っ歯という形質をもつ彼らは、外部の環境とは関係なく温度や湿度がほぼ一定に保たれる地中深くで生活することで自らの命を守っているのです。

アフリカの草原の陸上動物は、ゾウやカバ、サイなどの巨大動物を除けば、ほぼ例外なく豊かな体毛を有しているのは誰もが知る事実でしょう。だから仮にヒトがサバンナに棲んでいたとしても、はだかが適応的だったはずはない、と島は断じているのです。

ネオダーウィニストが唱える別の説には、初期のヒトは海中生活者だったという「アクア説」なるものもありますが、これについても島は、食性を含めたヒトの生態を完全に無視した「空想の世界」の説だと強く反論しています。また、海中生活が一時的なものだったとしても、というか、だったらなおさら、いざ陸に上がったときには毛皮がないと生きるのが難しいのですから、無毛が適応的だったとは到底考えられません。

■ヒトのはだかは「哺乳類としての失敗作」

そして島は「人間程度の大きさとその生活環境から考えれば、裸は哺乳類としての失敗作であり、その維持のために、相当な無理をしなくてはならないだろうと予想できる」と論じています。

ネオダーウィニストたちは、「ヒトのはだか」を自然選択で説明しようと必死になっていましたが、実は自然選択の産みの親であるダーウィンも、同様の考えをもっていたアルフレッド・ラッセル・ウォレス(1823-1913)も、自然選択だけで進化のすべての過程を説明することはできないと思っていたようです。

遺伝学者のアントニオ・リマ=デ=ファリア(1921-)は、私が監訳を担当した彼の著書『選択なしの進化 形態と機能をめぐる自律進化』(工作舎)の中で、『種の起源』の中にある「すべて自然選択で形成されたと仮定するのは、正直に告白すれば、ほとんど馬鹿げているように思われる」という目の進化に関するダーウィンの考えを紹介し、「進化の現象を細部にわたって分析したダーウィンにとって、自然選択は応用の効かない断言でなく、一つの提案だった」と述べています。

一方のウォレスもイギリスで出版された『自然選択説への貢献』という著書の中で「私が熱心に擁護している説で自然のすべてが説明できるとは思っていない。しかも今や私は自然選択の力に異議を唱え、あるいはこれに制限を加えようとしている」と語っています。「ヒトのはだかの皮膚は自然選択で生じたはずはない」「毛深いヒトの祖先に起こったその変異が有効であるはずがない」とウォレスは述べていますが、この考えには私も大いに賛成します。

■ダーウィンの「性選択」説もかなり無理がある

「ヒトはなぜはだかなのか」という問題について、自然選択ではうまく説明できなかったダーウィンは、代わりに「性選択」という別の理屈を打ち出しました。

単純に言えば、昔の男は体毛の薄い女性を好み、女はヒゲの濃い男を好んだので、ヒトの体は男のヒゲを残して徐々にはだかになっていったという、多少エキセントリックな理論なのですが、さすがにこれは無理があるでしょう。適応とはあまり関係がない装飾的な形質の話ならいざ知らず、はだかというのは生きるうえで決定的に不適応的ですから、わざわざそっちの方向に進化していくなんて普通は考えられません。

性選択などのオプションも含め、ダーウィンの言明というのは「機能第一主義」の権化と言えるもので、『種の起源』でも「生物は環境に適応するように進化する」というような話が延々と語られています。つまり、「機能が形質を徐々に変えていく」というのが彼の主張の要諦であるのは間違いありません。

■「自明の前提」への大いなる疑問

ジャン=バティスト・ラマルク(1744-1829)の「用不用説」の場合は「機能が形質を変える」ことを明示していましたが、両者の違いはそれが直接的か、間接的かというだけですから、機能第一主義に則っている点では共通しているのです。

変異の原因は遺伝子の突然変異だとするネオダーウィニズムの場合は、個々の変異の出現に関しては機能第一主義を脱してはいますが、「機能が適応的な変異を固定する」というその後のプロセスは「機能第一主義」であり、「生物は環境に適応するように進化する」というのは結局のところ、「生物はより機能的になるように進化する」と言っているのと変わりはありません。

そしてこれは、「その場所に適応していない変異が現れると淘汰される」ことを自明の前提としているのですから、不適応的なはずの「ヒトのはだか」が淘汰されないことを全く説明できないのはある意味当然です。

でも、「自明の前提」というのは本当に「自明」なのでしょうか?

適応的でない変異個体が現れたとして、その個体が生きづらいその場所にそのままとどまって、なすすべもなく淘汰されていくなんてことが本当にあるのでしょうか?

■自分が適応できる場所を探すほうが「自明」

例えば冬のある日、あなたは上着を忘れて出かけたとします。あまりの寒さに凍えそうになっているのに、その場でただじっとしていることを選びますか? 少しでも暖かい場所に移動して、体を守ろうとするのが普通ではないですか?

うちの近所をうろうろしている野良猫だって、暑い日は風通しが良くて涼しそうな場所でゴロゴロしているかと思えば、ちょっと肌寒い日は陽当たりが良い場所に移動して気持ちよさそうに寝ています。暑さや寒さを我慢して無理に同じ場所にとどまるなんてことを彼らは絶対にしないのです。

動物の場合はこうやって、自身がより適応しやすい場所を探して移動するのが普通です。変異が起こった個体にも同じことが言えますから、変異のせいで居心地が悪くなったのであれば、その場を離れて自分が適応できる場所を探す、というほうがむしろ「自明」なのではないかと私は考えています。

----------

生物学者、評論家

1947年、東京都生まれ。東京教育大学理学部生物学科卒。東京都立大学大学院理学研究科博士課程単位取得満期退学。専門は、理論生物学と構造主義生物学。早稲田大学名誉教授、山梨大学名誉教授。フジテレビ系「ホンマでっか!?TV」への出演など、メディアでも活躍。『進化論の最前線』(集英社インターナショナル)、『本当のことを言ってはいけない』(角川新書)、『自粛バカ』(宝島社)など著書多数。

----------

(生物学者、評論家 池田 清彦)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

生物学者が歳をとってわかった「人生の意味」 人間にとって「自我」こそ唯一無二のものである

東洋経済オンライン / 2024年6月6日 18時0分

-

【昭和大学・法政大学・グラーツ大学】ミトコンドリア・メタゲノミクスから明らかになった、世界の潮間帯に生息する珍しい土壌ダニの進化の歴史 〜SNSから過去に新種記載されたハマベダニの仲間たちの進化史〜

Digital PR Platform / 2024年6月4日 14時5分

-

『ワンピ』結局何? 離脱組ビックリの「新事実、仮説」もある「悪魔の実の正体」とは

マグミクス / 2024年5月25日 11時55分

-

【2刷重版】『ゲノムでたどる古代の日本列島』最新のDNA技術を駆使して、ヒトや植物のゲノムを紐解く、科学エッセイ集!

PR TIMES / 2024年5月23日 16時45分

-

『ダーウィン事変』テレビアニメ化決定 主人公は半分ヒト&チンパンジー「なんで、人間だけが特別なの?」

ORICON NEWS / 2024年5月22日 0時0分

ランキング

-

1"歯かせ"に聞く「正しい歯の磨き方」- 歯磨きは長時間ほどいい? すすぎは何回? 歯周病を放置するとどうなる?

マイナビニュース / 2024年6月17日 14時30分

-

2「熱中症の怖さを伝えても微動だにしない」猛暑なのに冷房をつけない頑固な老親が素直になる必殺フレーズ

プレジデントオンライン / 2024年6月17日 8時15分

-

3トヨタ「ルーミー」の対抗馬! 全長約3.8m&背高スライドドアのスズキ「小型ハイトワゴン」何がいい?「ソリオ」の魅力とは?

くるまのニュース / 2024年6月16日 8時10分

-

4自転車「逆走」が招く重大事故 ドライバーには「一時停止無視のママチャリ」も恐怖

NEWSポストセブン / 2024年6月16日 16時15分

-

5最近“魚眼レンズ”がバズり中!? TikTokの『回転魚眼レンズ』やCapCutの『魚眼レンズ』を使った加工を紹介

isuta / 2024年6月17日 18時0分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください