オランウータンは観客に見られると胃潰瘍になる…なぜ私たちは人間らしい大型類人猿より「犬や猫」に感情移入するのか

プレジデントオンライン / 2024年2月28日 14時15分

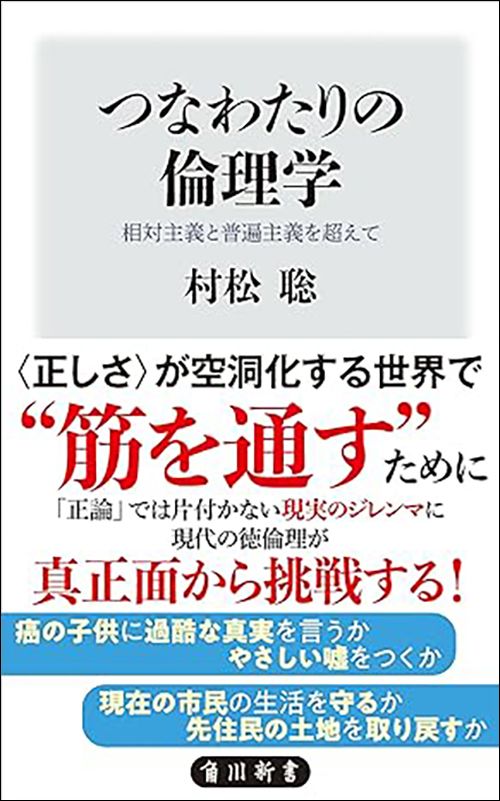

※本稿は、村松聡『つなわたりの倫理学 相対主義と普遍主義を超えて』(角川新書)の一部を再編集したものです。

■チンパンジーは道具をどれほど使いこなせるのか

動物の知能について取り上げるとき、クジラやイルカなども言及されるが、中心的な対象は大型類人猿(great apes)である。大型類人猿とは、チンパンジー、ゴリラ、オランウータン、そしてボノボを指す。この4種のサルは、極めて高い知能をもち、その知能はおおよそ2~3歳のヒトに匹敵すると多くの動物の研究者がここ半世紀ほどの間に発見、報告してきた。

動物の知能を測る試みは、動物研究者、心理学の専門家によって様々なかたちで行われているが、なかでも、道具の使用、言語理解、鏡に映る自己の経験は知能を測る基準として重要なテスト材料の役割を果たしている。知能の言わばリトマス試験紙のようなものだろう。

簡単に、動物の知能テストの成果を記しておこう。

まず、道具の使用。1960年代、動物好きだったイギリス人、グドールは、アフリカ、タンザニアのゴンベの森に出かけ、ほとんど単身で野生のチンパンジーの一群との、人間による初めての接触と観察に成功する。

彼女のその後数十年に及ぶチンパンジー観察は多くの劃期(かっき)的な知見をもたらしたが、その一つが道具の使用だった。野生のチンパンジーは、巣の中にいるシロアリを食べるために、葉っぱを取り去った木の枝を使う。これによって、チンパンジーの道具の使用が、立証される。

■物を加工して使う能力は、人間だけのものではなかった

グドールの報告以前にもチンパンジーが椅子などを使って、高いところにある食べ物をとるケースは知られていたが、その場にある物を使っただけで、物を加工して使う人間の道具使用とは異なると考えられていた。それだけに、この報告は大きな衝撃をもって受けとめられた。

チンパンジーは、人間同様、物を変容し、加工して道具をつくる。ちなみに、加工した道具の使用を人間の特異性に数えていた哲学的人間学の凋落(ちょうらく)を決定づけた要因の一つは、この報告だっただろう。

言語に関して。1960年代以来、絵文字を使った会話から、ゴリラやチンパンジーに手話を教える実験まで試みられてきた。ゴリラやチンパンジーは声帯の構造上、人間と同じような発声ができないが、発声ができない事実からは、言語理解の有無を判断はできない。そこで、手話を教えた。

しかし、一見絵文字を使っているようにみえても、チンパンジーの行動は単なる模倣ではないか、あるいは単に刺激と反応の関係にとどまっているのではないか、と繰り返し疑問が呈示されてきた。手話の場合も、チンパンジーは手話で示されたサインを真似ているだけとの批判を払拭(ふっしょく)できていない。

■観客にじろじろ見られると胃潰瘍になるオランウータン

研究は、大型類人猿の知能の高さに対する驚愕(きょうがく)と賞賛と、疑いと批判の間を振り子のように振れてきたわけで、専門家の間でも言語理解について決着はついていないようである。

鏡の経験では、鏡に映った自分の姿を自己として把握できるか、自己認識に焦点がある。動物は鏡に遭遇すると、最初たいてい自分の鏡像に他の動物を見る。そして、警戒、威嚇するが、そこに何もいないとわかると興味を失う。ところがチンパンジーやボノボでは反応が異なる。鏡像を見つめ自らの歯を検査するように触る動作、自分の顔につけられた紅を確認するような仕草をみせる。

自己の認識を示唆するのは、鏡像経験だけではない。たとえば動物園のオランウータンは、観客の見物でときに胃潰瘍(いかいよう)になるらしい。安全のため、動物は他の生物による知覚を警戒するが、危険がないとわかると通常は関心を示さなくなる。仲間でもなければ、被食対象でも捕食者でもなく、またテリトリーを脅かす同類でもない存在は注意の対象にならない。いないも同然なのである。

パンダの檻の前の観客にパンダは興味を示さない。ところが、オランウータンは眼差(まなざ)しにストレスを感じる。

■自己意識を持つ大型類人猿に生存権はあるか?

人間が視線にさらされ続けるのに耐えられないのと同様、自分が見られている事実がストレスになるようだ。そう聞くと、妙にオランウータンに親近感を覚えるのは私だけだろうか。オランウータンは人間と同じく、自分を意識しているかもしれない。

鏡や眼差しの重圧の現象が示唆するのは、自己を理解している可能性、自己意識をもつ可能性なのである。ちなみに、オランウータンたち大型類人猿は、見つめられるストレスを避けるべく、現在、多くの動物園でガラスの檻のなか、観客の視線に直接間近でさらされる状態にはない。

大型類人猿が言語を理解し、自己を意識しているかどうか、明確になっているわけではない。その知的程度については、驚くべき事実もあれば、疑いを喚起する実験結果もある。既に述べたように、専門家の間で共通見解がでているとは断定できないが、高度の知性と自己意識をもつと動物の権利論者は考える。

そのうえで、痛みを問題とした第二の次元とは異なった主題、生存権の問題が浮び上がる。動物の殺生を批判する、有名になったシンガーの論点をここで確認しておこう。シンガーは、選好功利主義とトゥーリーによる生存権をもつ自己意識要件論、2つの論点を挙げている。

■妊娠中絶の対象となる胎児はいつからヒトになるのか

選好(preference)の総和として、最大多数の最大幸福を考慮する功利主義の現代的ヴァージョンを、選好功利主義と呼ぶ。選好は、当の本人が自らの利益と不利益を勘案して好み選ぶことを指す。当然、生き続けたいと選好する者の命を奪うならば不正となる。

もう一つの議論は、アメリカの哲学者、トゥーリーによってもたらされた生存権の議論であり、シンガーにとって、動物の殺生を批判する決定的な拠(よ)り所になっている。

トゥーリーは、生存権の議論を、多くの反響を呼んだ論文「妊娠中絶と新生児殺し」で発表した。タイトルからわかるように、もともと動物ではなく、人工妊娠中絶を行う際の胎児の扱いがテーマだった。

胎児の生存権の議論の背景について、若干説明しておきたい。

1960年代まで、妊娠中絶の対象となる胎児はヒトであるか、それともまだヒトではないかを巡って、議論が行われていた。ところが、1970年代になると胎児は発達のかなり早い時点で、ヒトとしての器官を備えている事実がわかってくる。同時にこれはアメリカで厄介な法律問題をもたらした。

合衆国憲法修正第14条で、いかなる人間(person)からも、生命、自由、財産を正当な法的手続きなくして奪ってはならないと書かれているため、胎児が人間であるなら、妊娠中絶は憲法違反になってしまうからである。

■幼児に認める生存権を類人猿に認めないことの「矛盾」

こうした事情を背景に、トゥーリーは、胎児はおろか新生児でさえ生物学的にヒトであっても、まだ生存権をもつ人間ではない、と主張したのである。トゥーリーの生存権の議論は、生命倫理においてパーソン論を巡る一連の議論をその後引き起こすようになる。

シンガーは、そのトゥーリーの議論を活用した。

生存権は自己意識と密接に関連しているとトゥーリーやシンガーは考える。もし、大型類人猿に自己意識があるならば、彼らは生存する権利をもつ。これが動物の権利論の中心的議論である。議論の組み立ては次のようなものだ。

生存権は、生きていたいと欲する生物にある。生きていたい欲求は、自らの将来に亘る生存を欲することと同値である。自らの将来に亘る生存の欲求は、自己を意識することによって生じる。したがって、自己理解・自己意識をもつものに生存権がある。これが自己意識要件と呼ばれる論点である。

大型類人猿に自己意識があるならば、彼らに生存権が発生する。自己意識をもつとみなせない新生児から2歳程度の幼児にも生存権を認めているのだから、それ以上に自己意識の可能性がある大型類人猿に生存権を認めなければならない。新生児に生存権を認め、大型類人猿に生存権を認めないのは、ヒトであるかないか、生物種の区別によってふるい分けている。

これは種差別以外の何ものでもない。これが動物の権利論の生存権を巡る議論であり、シンガーの有名な種差別批判である。

■痛みを与えてはならないが、命を奪うのは認められる?

生存権の議論の特徴を、第二の次元でテーマとなっていた痛みの議論と比較してみよう。

まず、どちらも能力に基づいて正当化される。痛みが問題になるのは、痛みを感じる能力をもつ生物に対してであった。同様に、生存権は、自らの生存を欲する能力をもっている生物に発生する。したがって、生存権をもたない動物の殺生は許されるが、その同じ動物が痛みを感じるならば、痛みを与えてはならない。

痛みを与えてはならないが、命を奪うのは認められると聞くと、奇異に響くかもしれない。だが、思った以上に現実に呼応し、私たちの感性に対応している。人間がウシやブタをどう取り扱っているか、振り返っていただきたい。

私たちはウシやブタを食用に殺す。とは言え、どうせ殺されるのだからとウシやブタに痛みを与えたり、嬲(なぶ)ったりしてよいと考えているわけではない。時として、命の奪取より苦痛を与える行いを、私たちはより悪いと感じている。

■命を奪ってもいい動物、許されない動物は線引きできるか

しかし、痛みと殺生の重さについてこうして認めるとしても、自己意識に基づく生存権の議論には大きな疑問を読者は抱くにちがいない。大型類人猿に限らず、動物は生存を欲していないだろうか。

自己を意識はせずとも、ニワトリ、ウシ、ブタなどにも食べる、飲むなど、生存に必要な欲求はあるし、生存が危険にさらされれば逃げる。動物は未来の利益と不利益を勘案して――知覚してと言うべきかもしれない――危険を避けるし、獲物をまつ。生き続けたいと選好しない生物を指摘するのはむしろ困難だろう。

この疑問をもって、シンガーの2つの基準を振り返ると、シンガーが明示していないが、区別するべき異なる結論が生命の扱いに生じてくる。

まず選好功利主義の基準では、生命の重要性は程度問題になる。選好功利主義は、自己意識をもつ人間の生命を奪うことを人間以外の生命の奪取より悪いと判断する。なぜなら、人間は将来何を行いたいか、どのような人生を送りたいか、将来設計、未来への志向が選好において強い比重を占めるが、殺害はその選好全てを断ち切るからである。

シンガーは、選好内容の大きさ、重さ、比重によって、未来への選好の集合を切断する殺生を判断している。

つまり、生命を奪う不正の度合いは、選好の度合いによって変化する。

■「101匹わんちゃん」とクルエラ1人の命、どちらが重いか

功利主義的に考えれば、1人の人と1匹の犬を比べる必要は必ずしもない。最大多数の最大幸福を考えればよい。選好の度合い、重さで「101匹わんちゃん」の101匹のダルメシアンの死によって絶たれる選好と、ダルメシアンから毛皮を作ろうとしているクルエラ1人の選好の合計を絶ってしまう殺人と、どちらが重いか比較可能である。

人間と犬の命を秤(はかり)にかけるものはいないだろうが、生命を選好の程度から捉えるならば、人間の生命も程度によって尊重されるに過ぎない。

選好功利主義の基準では、人間でもその他の動物でも生命の重さは比較考量可能な程度問題になる。自己意識に基づく生存権の議論では事情は異なる。

自己意識をもたない動物の生存の欲求は、有機体としての、生物としての存続の欲求である。同じ生存の欲求と言っても、生物としての欲求は、「自分は生きていたい」生存の欲求とは異なり、生存権で問題になるレベルの生存ではない。生存権で焦点になっている生は、単なる有機体、単なる生物としての存続以上のもの、心理的持続をもつ自己の生存、「私」の生存だからだ。

■生存したいという「欲求」は、簡単に定義できない

たとえば、マッド・サイエンティストが、「私」の脳を再プログラミングして、今までの記憶とは別の記憶、異なる信念、性格を植え付けられてしまったと想定しよう。すると、もはやそこに存在している有機体は、有機体として生物としては以前と変わらないが、同じ「私」、自己ではない。それは既に私の人間(person)としてのあり方の消失、個人としての死を意味している。

大型類人猿に限らず、イヌでもネコでも、動物は生存を欲していないだろうか。自己意識に基づく生存権の議論に対して、疑問が生じるだろうと指摘した。疑問の背景には、生存の欲求を語るときに生じる意味の曖昧(あいまい)さがある。

そもそも、生存の欲求は何を意味しているのか。イヌやネコが生存を欲求しているならば、同様に木も生きる「欲求」をもって、太陽へと向かって生長していると解釈も可能である。

「欲求」は広い漠然とした概念なのだ。

トゥーリーは有機体レベルの生存の欲求と、心理的持続をもつ、個としての記憶と歴史をもつ自己のレベルの生存の欲求を分けた。生物に想定できるのは、生物として、有機体としての生存欲求である。一方、私たちが「自分は生きていたい」と語る生存は、過去からの心理的持続を保ち、同一にとどまる自己、自己同一性をもつ生存であり、その生存の欲求は自己意識が前提となる。

生存権の議論は、生存の欲求が意味する内容の曖昧さを払拭し、区別の明確化に貢献しているのだ。この点は、トゥーリーに始まるパーソン論の重要な功績として認められるだろう。

■イヌやネコの命の価値は「生存権」では語れない

人間は有機体としての生の持続だけでは満足できない。これは重要な人間生活に対する指摘であり、私たちが認知症などを、もし痛みを伴わないとしても、恐れる理由でもあるだろう。それを認めるにやぶさかではないが、それは人間の生の分析であって、動物には関係のない話である。

生存権の議論は、心理的な持続をもつ生存とその欲求に基づく権利論を動物に当てはめ、自己意識をもつ動物に生存権を認め、自己意識をもたない動物は生存の価値が低いと考えて二分化する。

なぜ、人間が満足できない生は、動物においても同様に生の価値が低いのか。なぜ生存権によって動物の生の倫理的扱いを考える必要があるのか。その根拠を示しているわけではない。動物の生とその価値は、それ自身から、すなわち動物の生活と生態系の中で位置づけるべきではないか。

イヌやネコは人間のような自己意識をもたないとしても、独特の生を実現している。動物それ自身のあり方を理解する開かれた謙虚な態度を、動物の権利論は生存権を持ち出したため、塞(ふさ)いでしまった。

■動物を擬人化し、人間社会の生存理解に取り込んでしまう

シンガーは以上のような問い、動物の独自の生の問いを探求しようとはしない。驚くべきことに、彼はほとんど全ての哺乳(ほにゅう)類が自己意識をもつと想定している――それどころか鳥にも自己意識を認めている節がある――。

その結果、私たちが倫理的扱いを問題にするウシやブタ、イヌやネコなどの生を、自己意識をもたない欲求レベルにある動物として考える必要がなくなっている。こうして、人間の生の欲求と、それとは異なる動物の生への欲求との対比が隠されてしまう。

選好功利主義では人間とイヌの生命は程度問題として比較考量が可能になる。権利概念に結びついた生存権の視点では、動物の固有の生の理解は視野に入らず、擬人化して人間社会の生存理解に取り込んでしまう。

----------

早稲田大学文学学術院教授

1958年、東京都生まれ。上智大学哲学科卒業、同大学院修了後、ドイツ・ミュンヘン大学留学。横浜市立大学国際総合科学部応用倫理学担当准教授を経て、現在早稲田大学文学学術院文化構想学部教授。専門は近現代哲学、主に徳倫理に基づく倫理学、生命倫理などの応用倫理学。パーソン論、他者論、心身論についても研究を続けている。

----------

(早稲田大学文学学術院教授 村松 聡)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

「なぜ人類は絶滅しない?」哲学者が出した"答え" 「進化したサピエンス」がなぜ生きづらいのか?

東洋経済オンライン / 2024年4月24日 13時30分

-

社会的に優位な位置にいるはずのマジョリティが、自分より不利な位置にいるマイノリティの成功を妬むのはなぜか?

集英社オンライン / 2024年4月22日 11時0分

-

【大人の教養】エビとウニ、動物界で「ヒトと近い」のはどっち?

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年4月19日 12時0分

-

【大人の教養】ゴリラ、チンパンジー、オランウータン…「ヒトに最も近い」のは?

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年4月13日 7時30分

-

スコールも発生!ボルネオ島の自然再現 円山動物園「オランウータンとボルネオの森」5月下旬オープン決定

HTB北海道ニュース / 2024年4月10日 18時39分

ランキング

-

1高速道路で“レンタカーを煽り続ける”黒のアルファード。恐怖のドライブに遭遇した男性の告白

日刊SPA! / 2024年4月27日 8時54分

-

21ドル=158円突破! 利上げにビビる植田日銀では「円安地獄」は止まらない

日刊ゲンダイDIGITAL / 2024年4月27日 14時32分

-

3刑事役を拒否していた田村正和は、なぜ「古畑任三郎」だけは引き受けたのか…最終話で菅原文太に放った名台詞

プレジデントオンライン / 2024年4月27日 16時15分

-

4“100均”オススメ商品は? 男女200人の“リアルな声”

オトナンサー / 2024年4月27日 7時10分

-

5胃もたれには「健胃薬」? それとも「消化薬」? 薬剤師に聞いて分かった「市販の胃薬の選び方」

オトナンサー / 2024年4月26日 20時50分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください