<ヤマトHD>「6万の考えるドライバー」が新事業の芽を探す【2】

プレジデントオンライン / 2013年4月18日 13時15分

ヤマトホールディングスは、2019年までにノンデリバリーの領域で100の事業を持つことを目標に据え、その構想は「ムカデの足経営」と名付けられている。事業の芽は現場にこそある。「6万人のセールスドライバー」×「トップのご用聞き」によって次々と生まれている新事業を取材した。

■膨大な急務を専門家が一手に引き受ける

有望な案件は事業化し、分社化し、ムカデの足を増やしていく。その足を、2本紹介しよう。ヤマト流の新事業創出の仕方が明らかになる。

1つ目は「人命」に関わる事業だ。

ヤマトグループに、緑のブレザーの制服を着た部隊が誕生したのは、07年10月のことだった。胸には「リコールサポートサービス」と刻んだエンブレム。メーカーのリコール対応のすべての業務をサポートする。リコール発生時には、告知、消費者からの回収依頼の受け付け、代替品の配送、製品回収と保管、回収状況の把握……と膨大な業務が発生する。依頼企業の窓口となって、回収プランを立て、グループ各社とJSTを組んで対応するのが緑ブレザーの部隊で、自ら「コンダクター(指揮者)」を名乗る。

「その製品が家庭に置かれたまま、万が一、事故が起きて、生命に関わるような事態が発生するのを回避するため、一刻も早く回収する。それが使命です」

ヤマトマルチメンテナンスソリューションズのリスクマネジメントカンパニープレジデント、清水淳二はそういって胸を張る。入社20年間でグループ6社を経験。人脈を活かし事業を立ち上げた。

「リコールによる大量の製品回収の案件が現場から多く上がっている」。清水が役員から事業化の命を受けたのは07年2月。その1、2年前から有名メーカーの製品に起因する死亡事故が相次いで発生。メーカーに対し、事故発生を知った日から10日以内に監督官庁へ報告するよう義務づける法改正が5月に施行予定だった。従来はグループ各社が個別に案件に対応していたが、それらを集めると必要な機能がすべて揃った。

リスクマネジメントカンパニー

プレジデント 清水淳二

「事業化に向け、苦労したのはサンプルの案件探しでした。法改正前、企業はリコール対応を表沙汰にしなかったため、訪問しても塩をまかれんばかりに門前払いです。それが法改正後、『前回はお帰りいただいたが実は……』。企業もノウハウを持っていなかったのです」

間違った指導はできない。リコールサポートコンダクターという専門知識が必要な社内資格を設け、制服もつくったのは、「利益を得るより安全を確保する」ことを社会に約束する意思を込めた。その意思を共有するため、初期メンバーはよく知る面々を各社から集めた。

「初めのころ、リコールが発生した大阪の企業に行くと担当者が3日間寝ておらずノイローゼ状態。報告書類、電話回線の本数等々、次々手配しましたが、『とにかくいてくれ』と1週間帰れませんでした」(ヤマト運輸出身の宇佐美志郎)

「スピードが命。頼りはJSTを組む各社の仲間のネットワークでした」(ヤマトシステム開発出身の茂木孝夫)

ただ、事業としては1つ弱点があった。リコールはいつ起きるか不明で業績に波が生じる。「大間のマグロ漁師もマグロだけでは食べていけないのでイカ釣りも必要」とは清水の言葉だが、その解決の道筋も仕組まれていた。本人が語る。

「当時、ヤマト内では、通信インフラの故障時にパーツを2時間以内に届けるサービスや、メーカーの修理業務のアウトソーシングサービスをやっていました。リコールサポートを合わせると、パーツ、修理、リコールと製品のライフサイクルにわたるサポートという概念でくくれる。これはどこにもない。今後の発展を考えて3つを切り出し独立したのです」

製品のライフサイクルに沿ったサポート。自分たちの事業の差別性を1つのコンセプトで定義し、将来に向けた発展の方向性を示しておく。実際、会社発足半年後の09年4月、社長に着任した金井宏芳はその方向性に基づき、「イカ釣り」の方法を見いだすのだ。金井が話す。

「製品のライフサイクルに沿って、リコールの前の前兆をたどると、メーカーのお客様相談室へのクレームに表れていました。そこで開発したのがクレームのあった製品の『返品・交換サポートサービス』です。われわれが関わると返品率が一気に高まる。これは安定的な収入が確保できます。その取引先とはリコール対応のお手伝いもできる。将来的には『車のことで困ったらJAF』と思い浮かぶように、『家電のことで困ったらヤマト』といわれるような展開を考えています」

リコール対応支援にはその後、同業他社も参入した。だが、「すべてをワンストップで行えるのはうちだけでオンリーワン。先にマーケットを押さえナンバーワンになる」(金井)と動じない。宅急便も「オンリーワン」の商品として生まれ、その後、同業他社が続々参入。競争状態となったが、サービスの幅を広げて差別化を進め、「ナンバーワン」を維持した。リコールサポートサービスも、グループ力で差別性を打ち出す。さらには事業の定義を明確にすることでサービスの幅を周辺部分に広げてブランド力を高め、「オンリーワンからナンバーワンへ」を目指す。それがヤマト流のやり方だ。

■ラストワンマイルの配達を集約代行

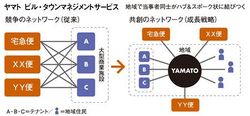

2つ目の事例、13年4月に始まる大規模施設内での集約配送「ビル・タウンマネジメントサービス」も現場生まれだ。

大型ショッピングモールやオフィスビル内の荷さばき場で、同業他社の宅配便も一括して荷受けし、テナントやオフィスまで“ラストワンマイル”の配達を代行する。従来、各支社支店が独自に行っていた「館内物流」に着目したのは、ヤマト運輸ビル・タウンマネジメント推進室室長、入社12年目の宮原陽平だ。

ヤマトビル・タウンマネジメントサービス

「事業のタネは現場にある」。11年4月に社長に就任した山内雅喜から新事業創出の命を受けた宮原は、エリア戦略ミーティングに上げられた館内物流の案件が80件もあることに気づいた。導入済みの全国の施設の半数を手がけていた。

「集約配送では施設周辺で納品車両の渋滞が解消され、セキュリティも向上します。ただ、宅急便の収益源は主に集荷にあるため、集約配送は儲からないと本社は思い込んでいた。一方、現場では各社からの配送代行手数料と施設側からの運営費で収益を成り立たせていたのです」

宮原は他社の伝票も読み取れるシステムを開発。業務も標準化し、事業化に踏み切った。個々の案件では開業前の搬入も含め、引っ越し事業のヤマトホームコンビニエンスや大ロット輸送のヤマトボックスチャーターなどとJSTを組む。テナント向けにも、書類保管からトイレの花の交換に至るまで、JSTでカスタマイズし、ワンストップで対応する。

この事例で注目すべき点は2つ。1つは、リコールサポートと同様、自分たちの事業を1つのコンセプトで定義し、発展の方向性を明らかにしたことだ。宮原は途中、山内から事業計画書にダメ出しをされている。単なる課題解決なら他社でもできる。事業化には、どんな市場をターゲットに、どんな差別性で、どのように成長していくか見通す必要があるが、それが見えないと指摘されたのだ。

「事業開発は初めてで、事業とはどういうものか、気づかされました」(宮原)

1カ月後、計画書には「まちづくり」のコンセプトが加えられた。大型商業施設は周辺の住宅との一体型開発が増えている。そこで、集約配送を「エリア内物流」にまで広げ、グループ力で地域の生活を支援する。従来は各宅配会社が個別のネットワークを持っていたが、ヤマトの持つ仕組みをプラットフォームとして他社にも開放し、まちの共有のネットワークとして使う。だから「ビル・タウンマネジメント」と命名した。

「デベロッパーさんのまちづくりの夢をお手伝いする。半ば決意表明でした」

共有のネットワーク上では、他社との関係も“競争”から“共創”に変わる。注目すべき、このもう1つのポイントを実践している高層複合施設がある。12年4月、東京・渋谷に開業した「渋谷ヒカリエ」の館内物流の現場を取材した。

■「これが手間で……」顧客の心の声を聞く

ヒカリエセンター センター長

小西真未

約300軒への集約配送を十数人のスタッフを率いてさばくのは南東京館内物流支店ヒカリエセンターのセンター長、小西真未だ。6年前、宅急便配達のアルバイトをした際、力量を見込まれて館内物流要員として引き抜かれ、翌年には別のビルのセンター長に抜擢された。

「『実はこれが手間で……』といったお届け先の愚痴めいた話から心の声を聞いて、お手伝いできることを見つけ、グループ企業の人と協力してご提案します」

と、話す小西はヒカリエ専用の制服を着用している。この制服こそ、ヤマトが目指す事業の方向性を象徴する。ヒカリエを担当する東京支社ソリューションセールスチームの松浦真樹が語る。

「ビル・タウンマネジメントの事業が他と異なるのは、外では“よきライバル”として戦っている競合他社さんが、ここでは集約配送の協力会社として“よきお客様”“よきパートナー”になることです。だから、われわれは公平公正でなければならない。制服はその意思表示です」

「協力会社」は現在50社ほど。イベントなどで大量の荷物が発生する際、小西はテナントから依頼を受け、どの宅配便や運送会社を使い、どの時間帯に何を運べば最適か、コントロールし、コンシェルジュ的役割を担う。「他社のサービスが適していれば当然使う」という。施設所有者の東京急行電鉄渋谷ヒカリエ運営部の和田卓哉課長はこう評価する。

「最重要顧客であるテナントさんに快適に使ってもらえれば、ビルの価値が高まります。ヤマトさんには価値の最大化のミッションを共有してもらっています」

「お客様には何でも相談してもらい、それに対し、『できません』とは絶対いわない」と話す小西は「今の仕事が楽しい」と相好を崩す。渋谷は今後も再開発が進む。何件も館内物流を手がけた松浦も「都市型のまちづくり」を視野に入れる。

「渋谷を点ではなく面でとらえ、街の中に運送会社のトラックが入らなくても集約配送ができる仕組みをつくる。それには、競合他社さんにも賛同してもらえる仕組みが必要です。そこには、競争とか、独占という言葉はありません」

思い浮かぶのは、ヤマトがハブとなって宅配便各社と顧客を結ぶ“ハブ&スポーク”の構図だ。顧客は複数の宅配便をまとめて受け取る。配送車両も減り、環境負荷も軽減される。スマートシティ(環境配慮型都市)にはそんな仕組みが実現するかもしれない。そこにあるのは、宅配便をめぐる競争ではなく、ともに価値を生む共創のネットワークだ。

■少数になると責任範囲が広がり精鋭になる

以上、ヤマト流のマネジメントと新事業創出の仕方を見てきた。改めて整理しよう。第一の特徴は徹底したボトムアップの構造だ。本社でも下からの提案の場として「経営戦略会議」が毎週開かれ、入社まもない社員も経営陣にプレゼンができる。毎朝7時半に経営陣が揃う「朝ミーティング」も同様だ。提案の場が多いのは、現場に権限委譲されている証しだ。ヤマトHD会長の瀬戸薫は「権限委譲は宅急便開設時からのやり方」という。

「宅急便を始めたとき、第一線のSDについて決めたのは権限委譲と小グループ制でした。お客様の状況は全部違うので、一番いいサービスを自分たちで判断させる。人間は少数になると責任範囲が広がり、精鋭になる。宅急便センターの規模が8~10人なのはそのためです」

瀬戸 薫

1970年、中央大学卒業後、大和運輸入社。82年大和運輸はヤマト運輸に改称。2004年常務。05年ヤマト運輸はヤマトホールディングスに移行。06年社長、11年会長。

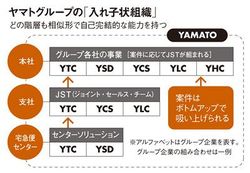

権限委譲の風土のうえでグループ力を活かすため、センターソリューションやJSTが始まった。その結果、どの階層においてもグループ横断的で自己完結的なタスクフォースが組まれるという、入れ子状組織が生まれた。2つ目の特徴だ。

各グループ企業内では効率化を図りつつ、顧客に対してはサービスの幅を自在に広げてカスタマイズし、価値を最大化する。自分たちで価値を生み出せるので当事者意識が高まる。その過程で、「サービスが先、利益は後」「顧客の立場で考える」といったヤマトのDNAが共有される。こうして全員経営により、第一線から本社に至るまで、どんな規模でも最適なソリューションが生まれる。

一方、新事業創出の市場戦略を見ると、リコール対応支援、返品・交換、館内物流と、共通してニッチ市場に焦点をあてている。ヤマトHD社長の木川眞が明かす。

「事業は大きな尺度でやるとぼけてしまう。そこで、ニッチな市場にセグメントを絞り、オンリーワンの事業を生み出す。すると他社も参入し、市場規模が広がるので、差別性を打ち出してナンバーワンになる。同じ100億円の収益なら、1000億円規模の市場でシェア10%取るより、200億円の市場でシェア50%をねらう。それがムカデの足です」

差別性を生み出すため、グループ力を動員し、顧客の困りごとにワンストップで対応する。同時に、事業の差別性を1つのコンセプトで定義して発展の方向性を示し、サービスを周辺へと広げていく。これがオンリーワンからナンバーワンを目指すヤマト流の新事業創出法だ。

それにしても興味深いのは、グループの機能の組み合わせ次第でまごころ宅急便から、グローバル調達支援、リコール対応支援、エリア内物流と幅広いサービスが生まれることだ。

ヤマトグループの「入れ子状組織」

それをプラットフォームとして提供し、同業他社をも取り込んで、競争を共創へと変える。顧客自身も、困りごとが解決されると、プラットフォームの価値が高まるという意味で、顧客とも共創の関係が結ばれる。木川もそんな構図を描く。

「協業により、幅広いプレーヤーがプラスアルファの価値や機能を加えていくほど、プラットフォームは強固になり、永続的に使われるものになるのです」

ネット通販世界最大手のアマゾンは、他社にプラットフォームを開放し、ワンストップ・ショッピングを可能にした。顧客レビューによりサイトの価値が高まる仕かけにより、顧客とも共創する。結果、アマゾンを中心に多様な当事者が結びつく1つの生態系(エコシステム)が生まれる。市場が激変する不確実な時代、自らの生態系を持つ企業は強い。それを物流の世界で目指すのがヤマトだ。

「DAN-TOTSU経営計画2019」は「アジア・ナンバーワンの流通・生活支援ソリューションプロバイダー」の近未来像を描く。それが実現するとき、ラストワンマイルのネットワークを中心に、行政までも取り込む生態系が生まれる。そして、現場で困りごとをフッキングし、顧客との共創を積み上げる全員経営がそれを下支えする。「学ぶべきことはすべてヤマトにある」と気づくとき、21世紀の最強組織のあり方が見えてくるのである。

(文中敬称略)

(ジャーナリスト 勝見 明 鶴田孝介=撮影)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

ヤマトHDを苦しめる「2024年問題」…大幅減益で株価も大幅下落(小林佳樹)

日刊ゲンダイDIGITAL / 2024年5月18日 9時26分

-

配送業界に新たな価値を生み出すビジネスモデル「代走屋」

PR TIMES / 2024年5月17日 21時40分

-

3期連続減益に沈むヤマト「強気計画」に漂う暗雲 2024年度は荷物量回復で巻き返しを図るが

東洋経済オンライン / 2024年5月11日 7時30分

-

ヤマトホールディングスが協業戦略を積極展開 人手不足問題への対応急ぐ

財界オンライン / 2024年4月30日 11時30分

-

陸運業界、平均年収上昇率ランキングTOP10を発表!/SalesNow DBレポート

PR TIMES / 2024年4月30日 10時45分

ランキング

-

1庶民は買えない!?マンション高騰は続くのか? 今後のインフレで日本の不動産はどうなるのか

東洋経済オンライン / 2024年5月17日 19時30分

-

2「セブンプレミアム」売上高、累計15兆円を突破…節約志向でPBの存在感高まる

読売新聞 / 2024年5月18日 0時3分

-

3「株価暴落」引き起こしてしまう意外な"きっかけ" 金融危機のきっかけとなった市場急落のケース

東洋経済オンライン / 2024年5月18日 8時40分

-

4住みたい街の特徴 3位「交通の便がいい」、2位「治安がいい」、1位は?

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年5月17日 17時15分

-

5血圧・血糖値・コレステロール値…良くない結果に肩を落とすも「健診の数値は気にしなくていい」ってどういうこと?【有名医師が助言】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年5月18日 10時0分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください