1月7日は七草粥 知って納得の健康効果

ウェザーニュース / 2021年1月7日 5時5分

1月7日は七草粥を食べる習慣があります。今回は、その由来や七草粥の効能についてご紹介します。

1000年以上前から伝わる習慣

そもそも1月7日は、「桃の節句」など「五節句」の中で最初に来る「人日(じんじつ)」の節句です。古代中国では吉凶を占い、無病息災を祈り、野草を入れた吸い物を食べる習慣がありました。

平安時代初期にこれが米、アワ、キビ、ヒエ、ミノ、ゴマ、アズキの「七穀」を入れた粥として日本に伝わり、鎌倉時代になると穀類から「七草」に代わって今でも邪気を払う縁起物として食されています。

1000年以上も前に伝わった習慣が現代でもなお残っているのは、邪気を払うという精神的なものばかりでなく、七草が持つ健康効果にも理由があると、管理栄養士の柴田聡美先生が教えてくれました。

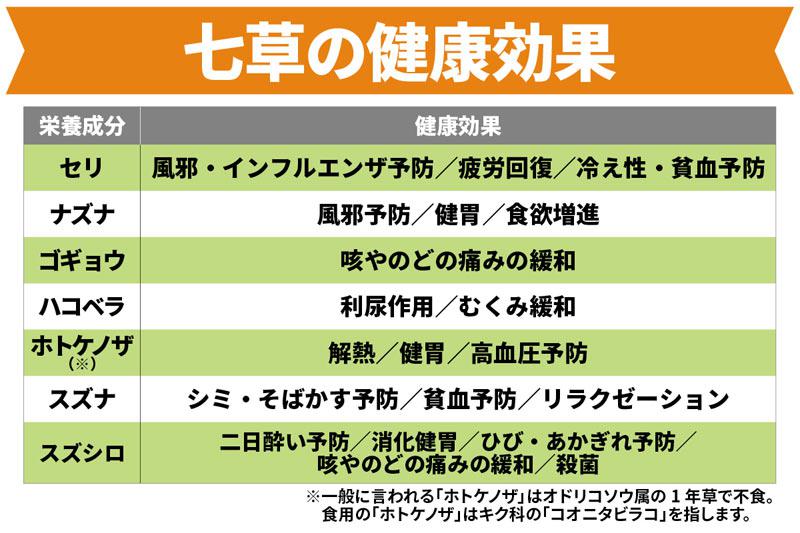

七草それぞれが持つ健康効果

春の七草は、芹(セリ)、薺(ナズナ=ペンペン草)、御形(ゴギョウ)、繁縷(ハコベラ)、仏座(ホトケノザ)、菘(スズナ=蕪)、蘿蔔(スズシロ=大根)の7種。今ではスーパーなどでも「春の七草セット」を手に入れられます。

「昔の人が科学的に分析したはずはありませんが、七草は今の時期に特に必要な、バランスの良い栄養成分の組み合わせになっていることに驚かされます。

たとえば、セリやナズナには免疫力を高め風邪やインフルエンザを予防するビタミンAや疲労回復に効くビタミンBが含まれていますし、スズナ、スズシロには、消化を助けるアミラーゼやビタミンCが豊富で美肌効果があります。また、食物繊維も豊富なので便秘の解消にもなります」(柴田先生)

今の時期に七草をいただくというのは、冬場の青野菜が少ない時期を乗り切るための先人の知恵なのですね。

「確かに気温が低くて乾燥している今の時期は、風邪もひきやすいし、お肌も荒れることが多いので、七草が持つ健康効果が特に重要だと思います。また年の初めに消化器系の調子を整えられるのもうれしいですね」(柴田先生)

正月太りの解消にも嬉しい

「正月のごちそうでウエスト周りが気になる方にも七草粥はおススメです。1杯で約140kcal、白米の半分程度しかありませんので、少ないカロリーでおなかを満たすにはもってこいです」(柴田先生)

冬でも青野菜は簡単に入手できる現代ですが、1年に1度は先人の知恵に思いを馳せながら、七草粥をいただいて心身の調子を整えましょう。

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

ビタミンEの約500倍…認知症予防が期待できる"史上最強の抗酸化物質"を多く含む「魚の名前」

プレジデントオンライン / 2024年4月21日 15時15分

-

【紅麹は避けていました】医師たちが語る「信頼して飲む/なるべく避けたい」サプリメントの一覧

NEWSポストセブン / 2024年4月14日 16時15分

-

毎朝のパン&牛乳はNG?「喉の痛み、鼻水、咳に悩みがちな人」の特徴と対策

ananweb / 2024年3月29日 20時20分

-

甘いものが恋しくなったら“干し芋”がおすすめ! 美容賢者たちが日中の“美容習慣”を公開

ananweb / 2024年3月29日 20時0分

-

「年のせい」にしてない?聞こえづらい…難聴は認知症最大のリスク!対策3つ

ハルメク365 / 2024年3月28日 16時0分

ランキング

-

1自民・森山派、26日にも解散届 派閥で初、総務相宛て提出

共同通信 / 2024年4月25日 22時29分

-

2“ハラスメント町長”2人辞職へ 池田町長「裸の王様だった」 東郷町長は会見でも“不適切発言”

日テレNEWS NNN / 2024年4月25日 20時59分

-

3立ち寄り先の空き家で暴行か 那須2遺体 供述変遷重ねる平山容疑者

産経ニュース / 2024年4月25日 20時18分

-

4【続報】ひき逃げの疑いで21歳の女を逮捕「ものか動物にぶつかったと思った」否認 福岡・みやこ町

FBS福岡放送ニュース / 2024年4月25日 20時17分

-

5万博着工遅れで露見した日本の建築士の能力不足「世界を知らない」 一級建築士が証言

東スポWEB / 2024年4月25日 6時18分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください