剣術道場は「江戸のベンチャービジネス」だった…江戸時代に剣術ブームが起きた"最大のきっかけ"

プレジデントオンライン / 2023年10月25日 15時15分

■江戸末期、700以上の剣術流派がしのぎを削る

ここで江戸時代の剣術界の状況について述べよう。

刀をあやつる技法である剣術は、日本人が鉄製の刀剣を用いるようになってから自然発生的に生まれたと思われるが、日本式の剣術が成立するのは源平時代と見られている。

しかし、その技法の伝授はごく身近な関係のなかで、たとえば親子のあいだなどでおこなわれたようで、史料として確認できるかぎりにおいて、まだ剣術の師匠として名を成した者はいなかった。

剣術の流派が成立し、師授とか伝授とかがおこなわれるようになったのは15世紀なかば、室町時代の将軍足利義政のころ以降である。

もっとも早く成立した剣術流派としては天真正伝新当流(神道流)、愛洲陰流、中条流、念流などが知られるが、流派の始まりや流祖については多くは神秘的な伝説にいろどられており、判然としない。

実際の源流はせいぜい三、四流にすぎなかったであろう。ところが、このわずか三、四流が江戸時代になって次々と枝分かれし、江戸時代末期には七百流以上に増加する。

■木刀は危ない、だけど安全な稽古はつまらない

もはや日本刀が戦場の武器として用いられることがなくなってから、剣術は大きな発展を遂げたわけである。皮肉な現象ともいえるが、その発展の背景には稽古法の劇的な変化があった。

もともと剣法の攻防の技を教授するに際しては、刃引(はび)きした刀や木刀を使っていた。

しかし、刃引きした刀や木刀でも体を直撃すると大怪我をする。場合によっては死亡することもあるため、とても試合形式の稽古はできない。そこで、ゆっくりした動きで「形(かた)」の稽古をするのが主流だった。

こうした形の稽古をしているぶんには危険はないが、延々と単調な動きを繰り返すのは退屈だった。しかも、自分がどれほど上達したのかがわからないもどかしさがある。

自分の強さをたしかめるには真剣を用いて斬り合いをするしかないが、戦場がなくなってから久しい。木刀の試合も打ち所が悪ければ死亡するため、簡単にはできない。

このため、師匠に入門しても途中で挫折し、やめてしまう者が多かったであろうことは想像に難くない。

■剣術界を一変させた竹刀と防具の登場

ところが、江戸時代の中期、竹刀と防具という画期的な道具がくふうされ、剣術は飛躍的な発展を遂げる。

誰かが突如ひらめきを得て竹刀と防具を発明したというわけではない。多くの人による試行錯誤と改良を経て完成したといえよう。

できるだけ実戦に近い形式で、しかも危険のない方法で稽古をするため、各人や各流派がそれぞれくふうをこらしていた。そんな例のひとつに袋竹刀(ふくろしない)がある。

16本から32本くらいに細く縦に割った竹を革の袋に詰めたもので、竹刀を「しない」と読ませるようになったのは、この袋竹刀が撓(しな)うからだという。また、袋竹刀を考案したのは神陰流の創始者の上泉伊勢守とされている。

神陰流の系統の柳生流では、この袋竹刀を早期から稽古に使用していた。袋竹刀を用い、素面(すめん)素籠手(すこて)で、つまり防具なしで打ち合っていた。袋竹刀で打たれてもとくに大きな怪我はしないが、同じ場所を何度も打たれると赤く腫(は)れあがったという。

■実践的な稽古ができる道場に入門者が殺到

そのほかにも竹刀や防具には様々なくふうと改良がくわえられていたが、正徳年間(1711〜16)、六代将軍家宣から七代将軍家継の時代、直心影流の長沼四郎左衛門が防具の面と籠手を実用的な段階にまで向上させ、芝西久保の道場で初めて用いた。

面と籠手をつけ、竹刀で打ち合うのであれば心おきなく実戦的な稽古ができる。これが評判を呼び、長沼道場には入門者が殺到した。

しかし、他流派は長沼のやり方に対して、

「あんなもの、子供の遊びではないか」

と冷笑し、依然として形の稽古を続けていた。

ところが、宝暦年間(1751〜64)になって、九代将軍家重から十代将軍家治の初期にかけて、一刀流の中西忠蔵が防具の面や籠手、胴にさらなる改良をくわえて完成し、大々的に道場で竹刀と防具による稽古を始めるにいたって、もう流れは止められなくなった。

従来の稽古形式に固執していては門人を失ってしまうと見て、ほとんどの流派や道場がこぞって竹刀と防具を採用し始めたのである。

■時代劇で描かれる剣術試合はフィクションだらけ

ところが、漫画やテレビ・映画の時代劇に描かれる剣術道場では、防具をつけず、木刀で打ち合いをしていることが多い。そして、片方が手首や肩、胴を打たれ、

「うっ、参った」

となるが、あとは勝者も敗者も、さわやかである。

だが、木刀で直撃されれば、「うっ、参った」ではすまない。打撲傷や骨折につながるであろう。

まして、試合を見守っていた師範が、

「そこまで」

と、鋭い声で制止するや、片方が勢いよくふりおろした木刀が、相手の額すれすれでぴたりと止まるなどは、とうていありえない光景といってよかろう。まさに、フィクションなのである。

こうした木刀による稽古や試合の光景も、「はじめに」で述べたように拡大再生産されて、現代も描かれ続けているといってよい。

■武士だけでなく庶民も「スポーツ」を楽しんだ

竹刀と防具の採用で試合形式の稽古――打ち込み稽古ができるようになり、剣術は俄然、面白くなった。

当時、娯楽が少なかった。そんななかにあって、人々は初めてスポーツの面白さに目覚めたのである。画期的な娯楽の登場だった。なにせそれまで、武芸はあってもスポーツはなかったからである。

武士ばかりでなく、庶民までもが大挙して剣術道場に入門するようになり、一種の剣術ブームがおきた。なお、本書では江戸時代の身分制度を大きく武士(士)と庶民(農工商)に分けた。

この流行を受けて江戸を中心に次々と町道場ができた。○○流で稽古を積んでいた者が免許皆伝を受けるや、すぐに独自のくふうを加えて自流を立てた。つまり、○○流の出身者があらたに、○○流××派、△△流、などと唱えて独立し、町道場をひらいたのである。

幕末期には七百以上と、剣術流派が乱立したことを先述したが、これは術を修行した者がすぐに独立して自流を唱えたからだった。実際には従来の流派とほとんど差のない場合が多かったに違いない。

■剣術道場は江戸のベンチャービジネスだった

『賤のをだ巻』で、旗本の森山孝盛は――

今の人、精力も学力も劣りたる畳の上の工夫にて、我と流名を立つると云うは、途方もなき事なり。

と、若いにもかかわらず免許皆伝を受けるや、すぐに独立して門人を取る傾向に憤慨している。

この記述をしたのは享和2年(1802)で、著者の森山は65歳である。いわゆる老人の「昔はよかった。それにひきかえ、いまの若い者はなっとらん」式の苦言とはいえ、すでに享和のころには剣術界にあたらしい流派が続々と誕生していたのがわかる。

しかも、道場を開業しても指導法が親切で、わかりやすいと評判になれば入門者はふえ、剣術は充分にビジネスとして成り立った。とくに江戸においては、剣術道場は当時のベンチャービジネスだったと言っても過言ではない。

道場主はビジネスの観点から「来る者は拒まず」で、身分を問わずどんどん受け入れ、剣術の指導をした。

■武士たちは町人や百姓を見くだしていたが…

だが、多数の庶民が道場にかよって剣術の稽古をしている状況は、支配階級である武士にとって苦々しいかぎりだった。

当時の武士の多くが、「町人や百姓に武芸などできるものか」と、庶民を見くだしていた。

現代でも、武士はみな武芸にひいでていたと思い込み、「町人や農民が武士にかなうはずがない」と信じている人は少なくない。

しかし、武芸にひいでた人間が選抜されて武士になるわけではない。あくまで武士は世襲の身分である。先祖は戦場で赫々(かくかく)たる武勲をあげた武勇の士だったとしても、子孫は平和な時代に生きていた。

剣術もスポーツである以上、天賦の才にめぐまれ、有能な師の指導を受け、かつ懸命に努力する者が強くなる。

なお現在、「剣道はスポーツではない、武道である」という主張もあるが、一定のルールのもと、身体能力と攻防の技術で勝敗をきそうという意味では、平和時の道場剣術はスポーツであろう。ここでは武士道論や修養論には立ち入らない。

武士のなかにも、才能のない人間や怠惰な人間はいた。いっぽう、庶民のなかにも才能にめぐまれ、身体能力にすぐれ、向上心を持った人間がいたが、これまでそれを生かす場がなかったにすぎない。

庶民が剣術の稽古をするようになってから、次々と傑出した剣客が輩出したのである。

■名門・北辰一刀流の創始者は元農民

例を挙げれば枚挙に遑(いとま)がないが、有名な人物だけを列記しよう。

北辰一刀流を創始した千葉周作は玄武館の道場主として堂々たる武士のいでたちをしていたが、本来の身分は農民だった。天保12年(1841)、48歳のときに水戸藩徳川家に召し抱えられることで士籍を得て、正式に武士になった。

しかも、千葉周作の成功はめざましかった。神田お玉が池の玄武館は敷地が約三千六百坪あり、大身の旗本に匹敵するほどだった。

神道無念流の、練兵館の道場主斎藤弥九郎も農民の出身だった。

柳剛流の道場主岡田十内も農民の出身で、牟田文之助は『日録』に――

右十内と申人ハ、本百姓ニ而、江戸牢人と申居候也。

と記した。つまり、岡田十内は本来は農民だが、表向きは江戸の浪人と称しているようだ、と。

そもそも、柳剛流の創始者の岡田惣右衛門が農民の出身だった。

直心影流の道場主の男谷精一郎は、曽祖父は越後出身の盲人の高利貸だった。曽祖父が金にあかせて息子に旗本の身分を買ってやった。おかげで男谷家は旗本になった。表向きは禁じられていたが、幕臣の身分は「株」として売買されていたのである。

■2人の農民が新選組をつくり、武士に成り上がった

もっとも有名な例が、新選組の近藤勇と土方歳三であろう。ふたりとも本来の身分は農民だったが、幕府の瓦解(がかい)直前に幕臣に取り立てられ、正式に武士となった。それまでは、浪人という建前で腰に大小の刀を差していたのである。

このように、剣術で頭角を現わすのは武士の家に生まれることや、武家の血筋であることとはまったく無関係である。持って生まれた才能と、その後の努力できまった。

多くの事例を見るうち、庶民のあいだに、「たとえ百姓に生まれても、剣術で強くなりさえすれば武芸者を称し、武士に成り上がれる」という自信が芽生えてきた。

こうして、あたらしい人材の参入が剣術界に活気をあたえ、活性化したのである。

千葉周作が水戸藩に召し抱えられたように、剣術界で評判が高くなれば諸藩の剣術師範に登用される可能性もあった。というのも、江戸時代後期になって諸藩が次々と藩校を開設するなかで、藩校道場の師範という魅力的なポストが生まれていたのだ。

----------

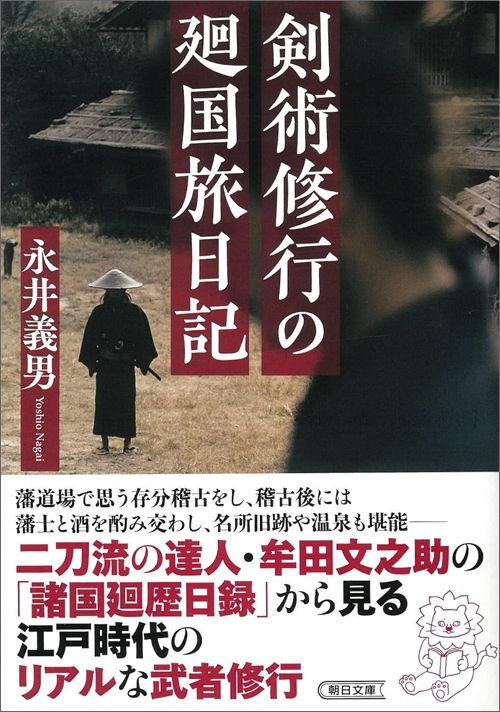

小説家

1949年生まれ、97年に『算学奇人伝』で第六回開高健賞を受賞。本格的な作家活動に入る。江戸時代の庶民の生活や文化、春画や吉原、はては剣術まで豊富な歴史知識と独自の着想で人気を博し、時代小説にかぎらず、さまざまな分野で活躍中。

----------

(小説家 永井 義男)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

松平健芸能生活50周年記念公演に白石まるみが出演「マツケンサンバ楽しみ」

東スポWEB / 2024年5月1日 11時31分

-

【109シネマズプレミアム新宿】THEATER MILANO-Zaにて上演する『歌舞伎町大歌舞伎』に合わせた企画『シネマ歌舞伎特集』の開催決定! 2024年5月3日(金・祝)から上映

PR TIMES / 2024年4月26日 14時45分

-

“暴れん坊将軍”松平健、颯爽と登場! 芸能生活50周年記念舞台ビジュアル解禁

クランクイン! / 2024年4月10日 18時0分

-

真田広之主演・プロデュース『SHOGUN 将軍』インスパイアされた歴史上の人物

ORICON NEWS / 2024年4月7日 21時0分

-

武道を未来の子どもたちへ 毛利氏庭園で武道の演武会

KRY山口放送 / 2024年4月6日 17時57分

ランキング

-

1トイレ掃除を頼むと涙目…新人バイトはオーナー親族のお嬢様。いきなり辞めたが、意外な展開に

女子SPA! / 2024年5月2日 8時47分

-

2「おじさんドラマ」すっかり定着の底知れぬ魅力 ベテラン俳優が好演、世間の"おじさん観"も変化?

東洋経済オンライン / 2024年5月2日 13時20分

-

3「いきなり退職代行から連絡が…」「注意すると泣く」20代社員はなぜ“打たれ弱い”のか

日刊SPA! / 2024年5月2日 8時52分

-

4年収4000万円超えの弁護士、44歳でスタートさせた婚活の「残念すぎる結末」

日刊SPA! / 2024年5月2日 9時39分

-

5「紅麹問題」"3つの基本、混同してる"人が多すぎだ "添加物のプロ"が明かす「問題の本質」は?

東洋経済オンライン / 2024年5月2日 13時0分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください