世界初、土壌中における微生物の長期生存をコントロール ~土壌中からの温室効果ガス排出削減に資する基盤技術を確立~

Digital PR Platform / 2025年2月4日 19時3分

発表のポイント:

環境への負荷低減に資する、土壌中における微生物の長期生存をコントロールする基盤技術を確立しました。

生存性をコントロールする方法として、単一の細菌(大腸菌)における全転写因子*1を対象とし、土壌中での細菌の長期生存に必要な遺伝子を包括的に特定しました。

本技術を基盤とし、土壌中の微生物の生存性を改変することで、土壌中から排出される温室効果ガスの削減や、物質循環の最適化による化学肥料の使用量削減など、環境への負荷低減に資する技術への活用が期待されます。

1.概要

日本電信電話株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:島田 明、以下「NTT」)と明治大学(本社:東京都千代田区、学長:上野 正雄)農学部の島田 友裕准教授の共同研究グループは、土壌中における微生物の生存性を決定付ける遺伝子の特定を目的に、大腸菌*2をモデル微生物として用いて、世界で初めて土壌中における長期生存性に寄与する複数の遺伝子を特定することに成功しました。この成果は、土壌中から排出される温室効果ガスの削減や、土壌中の物質循環を最適化することで化学肥料の使用を減少させるなど、環境への負荷を低減する基盤技術として期待されます。

本成果は、2025年2月4日に英科学誌Scientific Reportsに掲載されました。

2.背景

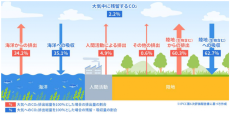

気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第6次評価報告書(2021年)*3によると、「人間の影響が大気、海洋および陸域を温暖化させてきたことには疑う余地がない」とされており、温暖化対策が急務になっています。温室効果ガスの一つとして考えられている二酸化炭素(CO2)の排出は、土壌を含む陸地からの排出が人間活動による排出の約12倍高いことが報告されています(図1)。また、CO2よりも約290倍*4温室効果がある亜酸化窒素(N2O)は、化学肥料の過剰な土壌への添加と土壌中の微生物の活動によって生成されます(図2)。さらに、植物に吸収されなかった窒素などの栄養は、河川などの外環境に流出することで生態系にダメージを与え、環境への負荷となります。したがって、土壌中における微生物の活動を適切にコントロールし、環境負荷を低減する技術が求められています。

これまで、土壌に含まれる微生物の活動をコントロールする主な方法は、土壌の硬さ、保水性、通気性といった物理的な性質や、土壌のpHや養分の種類・量などの化学的な性質を変化させることによって行われてきました。しかし、これらの方法では、土壌中に多様に存在する微生物叢全体の量を変化させることはできても、任意の微生物種毎に量を増減させることができないという課題がありました。例えば、N2Oを変換する微生物を増加させようとしても、その特定の微生物種のみを増加させることができず、陸地からの温室効果ガスの排出量をより効果的に低減させることが困難でした。

そこで、土壌中で微生物の生存性を決定する遺伝子を特定し、特定の微生物種の生存性を個別にコントロールできる技術の開発が求められるようになりました。この考えのもと、NTTと明治大学は、大腸菌をモデル微生物として用い、その遺伝子を特定する共同研究を進めてきました。

この記事に関連するニュース

-

世界初、土壌中における微生物の長期生存をコントロール~土壌中からの温室効果ガス排出削減に資する基盤技術を確立~

Digital PR Platform / 2025年2月4日 20時5分

-

沿岸域でのポリヒドロキシ酪酸(PHB)生分解のカギは微生物叢の多様性

共同通信PRワイヤー / 2025年1月28日 14時0分

-

ヒト21番染色体部分モノソミーiPS 細胞の作製に成功 ~ヒト染色体欠失症やダウン症の機序解明や治療標的発見への応用を期待

Digital PR Platform / 2025年1月15日 14時5分

-

ヒトゲノムの43%を占める「動く遺伝子」と老化との関係【長寿研究のいまを知る】#16

日刊ゲンダイDIGITAL / 2025年1月9日 9時26分

-

骨リモデリング因子Fam102aが骨代謝を制御するメカニズムを解明

Digital PR Platform / 2025年1月7日 14時1分

ランキング

-

1「唯一のパートナー」日鉄とUSSがコメント 買収めぐる裁判開始

日テレNEWS NNN / 2025年2月4日 13時18分

-

2トイレの前で待ち伏せする男性社員、その狙いは…フジ騒動を発端に「#私が退職した本当の理由」セクハラ告発がSNSに殺到

集英社オンライン / 2025年2月3日 20時2分

-

3「パナソニック」を解散して事業会社に再編 名称を残すかは未定 テレビ事業は撤退検討

TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2025年2月4日 19時23分

-

4「カゴメトマトジュース」出荷量が過去最高に 背景にヘビーユーザーの増加、なぜ?

ITmedia ビジネスオンライン / 2025年2月4日 11時21分

-

5ホンダ、日産に子会社化打診=強い反発、実現は不透明

時事通信 / 2025年2月4日 20時15分

複数ページをまたぐ記事です

記事の最終ページでミッション達成してください