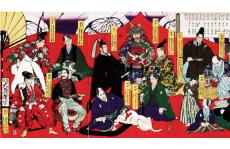

時代劇の灯は消えるのか(中)年末年始の風物詩について その2

Japan In-depth / 2021年12月19日 0時56分

林信吾(作家・ジャーナリスト)

林信吾の「西方見聞録」

【まとめ】

・『水戸黄門』の主人公のモデル、水戸光圀も徳川綱吉と同世代。

・将軍の意向に逆らったり文化的な功績が大きかったりしたため「名君」とされる。

・しかし財政は楽ではなかったのでドラマのような「庶民ファースト」の君主ではなかった。

困ったことになった笑。

今回は『水戸黄門』を中心に時代劇の面白さを考える、と予告しておいたのだが、実は私は、あのドラマをさほど熱心に見たことがない。

TBS系列にて、まずは1964年(第1回東京五輪の年!)から65年にかけて、その後、多くの読者の記憶にあると思われるシリーズが1969年から2011年まで同じくTBS系列で、さらに第2弾と称するシリーズが、BS・TBSにおいて2019年に放送されている。

再放送も頻繁だったので、嫌でも目に入ることはある、というのが正直なところだったが、毎週決まった時間にTVの前に座って見る、ということはなかった。

理由は、設定について行けなかったから。

あのドラマの大ファンだという方がおられたら申し訳ないが、少し考えてみていただきたい。

「先の副将軍」などという地位にあった人が、越後のちりめん問屋の隠居になりすまし、ボディーガード付きで全国を旅して回っている。そのような「スーパー上級国民」が、葵のご紋などという軍事独裁政権の権威を振りかざして、たかだか田舎の小悪党を土下座させただけで、どうして日本中が拍手喝采となるのか。

クライマックス(?)の乱闘シーンも、私に言わせれば噴飯物だ。もちろん主人公側が圧倒的に強いのだが、適当なところで黄門様が、

「助さん、格さん、もういいでしょう」

と一声発するや、二人が

「静まれ、静まれぃ!」

と大音声をあげる。そして、この紋所が……となるわけだが、その間に、入り乱れて戦っていたはずの敵(悪代官の手下とか)たちが、いつの間にか画面前方に整列して「土下座の準備」に入るのを見たならば、笑うしかない。あれを一種のフォーメーション・ダンスと見ればAKBより見事かも知れない。

ちなみに前回取り上げた赤穂事件(忠臣蔵)の浪士たちも、黄門様のモデルとなった二代目水戸藩主・徳川光圀も、同じ時代を生きていた。五代将軍・徳川綱吉の治世である。

繰り返しになるが、この将軍の代名詞とも言える「生類憐れみの令」は、今の日本人が考えるような悪政ではなかったものの、当時の日本人にとっては、武士は武士なりに、庶民は庶民なりにストレスを感じる面はあった。

この記事に関連するニュース

-

真田広之が魅せる 時代劇の世界 老練かつ重みのある武将「吉井虎永」役の真田広之 若々しさやアクションとは違う姿が新鮮「SHOGUN将軍」(2024年)

zakzak by夕刊フジ / 2024年5月28日 11時0分

-

美術デザイナー井川徳道さん死去 95歳 『魔界転生』『暴れん坊将軍』『遠山の金さん』『水戸黄門』など手がける

ORICON NEWS / 2024年5月17日 12時42分

-

江戸時代の力士は高給取りだったって本当? 武士と比べてどちらのほうが稼いでた?

ファイナンシャルフィールド / 2024年5月14日 9時40分

-

大奥の上級女中は年収2000万円以上…「選ばれし女性の園・大奥」で徳川の歴代将軍が毎日やっていたこと【2023編集部セレクション】

プレジデントオンライン / 2024年5月9日 10時15分

-

「後継ぎは優秀な人間がいい」とは限らない…徳川家康が「凡庸な三男・秀忠」を二代将軍に選んだ深い理由【2023編集部セレクション】

プレジデントオンライン / 2024年5月7日 10時15分

ランキング

-

1避難所生活、今も3000人超 まだ街にがれき 能登半島地震5カ月

毎日新聞 / 2024年6月1日 20時6分

-

2川を流される男児、橋に立ち尽くす通行人…男性は服を脱ぎ捨て迷わず飛び込んだ「死なんでよかった」

読売新聞 / 2024年6月1日 16時44分

-

3公益通報の市職員が自殺 処分の職員が同じフロアに異動 和歌山

毎日新聞 / 2024年6月1日 18時33分

-

44市町で100超の事業所廃業=人口流出、遠い再建―能登地震5カ月・石川

時事通信 / 2024年6月1日 4時44分

-

5【速報】奈良県内約200軒で停電 午前10時半ごろ復旧見込み

ABCニュース / 2024年5月31日 8時34分

複数ページをまたぐ記事です

記事の最終ページでミッション達成してください