長周期彗星を迎え撃つ探査機「Comet Interceptor」とは? 日本が開発する子機に注目!

マイナビニュース / 2024年6月4日 7時30分

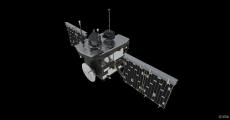

人類として初めて長周期彗星や恒星間天体を直接探査しよう、という非常に野心的なプロジェクトが「Comet Interceptor(コメット・インターセプター)」である。このプロジェクトは欧州宇宙機関(ESA)が主導しているものだが、日本の宇宙航空研究開発機構(JAXA)も子機の提供で協力。2029年の打ち上げに向け、日欧で現在開発が進められている。

日本側が提供する子機の開発メーカーとして選ばれたのは、2018年創業の宇宙スタートアップ「アークエッジ・スペース」だ。超小型の子機とはいえ、JAXAの深宇宙探査機の開発メーカーとして、宇宙スタートアップが選定されたのはこれが初めて。同社で開発を率いる柿原浩太・先端研究開発事業部長に、その経緯や現状を聞いた。

行き先が“未定”という前代未聞の戦略

まずは、Comet Interceptorの概要から説明しよう。

この探査機がターゲットとするのは、長周期彗星である。長周期彗星というのは、公転周期が200年以上の彗星のことで、その起源は太陽から遙か遠くのオールトの雲であると考えられている。それに対し、公転周期が200年より短いものは短周期彗星と呼ばれ、こちらはエッジワース・カイパーベルト由来が多い。

これまで彗星探査は何回か行われたが、それは全て短周期彗星が対象だった。短周期彗星は何度も繰り返し太陽に接近しており、そのたびに熱で炙られている。しかし長周期彗星は、まだ熱の影響をあまり受けていない。その核は、原始太陽系の生まれたときの状態を保っていると考えられ、これを調べることで、太陽系の起源に迫ることができる。

日本の彗星探査機は、ハレー彗星を観測した「さきがけ」「すいせい」が最初で最後。日本にとっては、それ以来、ほとんど半世紀ぶりの彗星探査となる。

しかし長周期彗星の探査が難しいのは、「いつ来るか分からない」ことである。短周期彗星ならすでに軌道が分かっているので、その接近に合わせて探査機を開発し、打ち上げれば良い。だが長周期彗星は、すでに通り過ぎたものは、再び接近するのは遙か先のため、候補からは除外。未発見のものが近くに来るのを待つしかない。

しかも、彗星は太陽に近づかないと暗くて発見が難しい。どうしても、発見から通過までの期間が短く、見つけてから探査機を作り始めても、間に合わない場合が多くなる。

そこで、Comet Interceptorは、対象天体が未定のまま探査機を開発。打ち上げ後は、太陽-地球のラグランジュ点(L2)で待機する、という大胆な手段を採用した。その後の観測で長周期彗星が見つかり、通過する軌道を予測し、探査機の能力(ΔV=600m/s)で接近できる場所であれば、L2から出発する。まさに“迎撃機”(Interceptor)である。

この記事に関連するニュース

-

JAXA、H3ロケット3号機打ち上げ成功 だいち4号を軌道投入

sorae.jp / 2024年7月1日 17時32分

-

すばる望遠鏡、カイパーベルトの外縁を超える可能性のある天体を発見

マイナビニュース / 2024年6月27日 14時54分

-

JAXA吉川真さんが語る 日本航空宇宙学会「ジュニア会員制度」とは?

sorae.jp / 2024年6月23日 17時0分

-

アストロスケールの実証衛星が15年前のロケットの一部を50m手前から定点観測 画像&動画公開

sorae.jp / 2024年6月18日 18時51分

-

「神様の作ったゲーム」を楽しもう!銀河のグループ分けや小惑星探し。ネットを通じて盛り上がる市民天文学

47NEWS / 2024年6月18日 10時0分

ランキング

-

1「ロンハー」有吉弘行のヤジに指摘の声「酷かった」「凄く悲しい言葉」 42歳タレントが涙浮かべる

ねとらぼ / 2024年7月2日 15時31分

-

2老後の趣味で気軽に“塗り絵”を始めて1年後…… めきめき上達した70代女性の美麗な水彩画に「本当にすごい…」「感動です」

ねとらぼ / 2024年6月29日 22時0分

-

3マイナポータルで障害、一部機能が利用しづらくなった

ASCII.jp / 2024年7月2日 16時35分

-

4KADOKAWAの情報、さらに流出の可能性──ハッカーが追加で公開か 同社は信ぴょう性を調査中

ITmedia NEWS / 2024年7月2日 11時25分

-

5坂本龍馬はそんなこと言わない! 居酒屋で発見された“ウソすぎる名言”が話題「おもろすぎる」「せめて土佐弁で」

ねとらぼ / 2024年7月2日 20時30分

複数ページをまたぐ記事です

記事の最終ページでミッション達成してください