五木寛之「コロナ禍の大転換を"他力の風"に変えた私の技法」

プレジデントオンライン / 2020年10月2日 15時15分

■コロナは世界史的な大転換を感じるハプニング

――今回のコロナ禍で、個人も社会も大きな変化に見舞われています。五木さんにとってもっとも大きな変化はどういうものでしょうか。

【五木】なんといっても、これまで50年以上続けてきた夜型生活が朝型生活に逆転したことでしょうね。それまでは、朝に寝て夕方に起きる暮らしを半世紀続けてきたんです。たぶん自分は一生このままのスタイルで生きていくだろうと思ってました。ところが3月末から4月にかけて突如変化が起きて、それからは1日も欠かさず7時半くらいに起き、夜はだいたい12時半か、1時には寝ています(笑)。

じつはこれまでも、もうちょっと健康な作家になろうと何度も努力をしたことがあるんですよ。でも、ことごとく挫折しました。それが突然、努力もしないのに変わるのは、僕は「他力」と言っていますが、やっぱり自分というものを超えた、転換期の大きな力に個人の心身が感応したのかもしれません。

コロナによる生活革命で、つくづく自分の力でなんでもできるわけじゃないことを実感しました。昔から言ってきたことではあるけれど、人生は自分の思う通りにはいかないものです。これは個人だけじゃなくて、社会や国家、世界の多くの人が理想を追い求め、こちらのほうに世の中を持っていこうと思っていても、その通りにはいかない。

むしろ、思いがけない大きな力が転機になって、世界は変わっていくんだな、と痛感しました。大げさに聞こえるかもしれませんが、私にとってこの生活の大逆転は、世界史的な大転換を感じさせるようなハプニングだったのです。

■これから「札束」という言葉は死語になっていく

――コロナ禍で再注目された五木さんの『大河の一滴』には、「ちっぽけな自分の体のなかをゆっくりとへめぐっている見えない風のようなもの、見えない大きな流れ、そういうものが感じられるときがあります」という一節があります。まさにそれをお感じになられたんですね。

【五木】身近なところで感じる変化は、大きな変化の前触れのようなものでしょう。通貨にしても、どんどんキャッシュレスになって、そのうち紙のお金はほとんど必要なくなってくるらしい。昔は聖徳太子が描かれている1万円札にはオーラがあったんですよ(笑)。札束が目の前にドンと置かれると、それで自分の行動が左右されるという実感があったわけですけど、これから札束なんて言葉はもう死語になっていくでしょうね。

1万円札も、いまはただの紙という感じしかしない。それどころか、コンビニでお札を唾つけてめくっていたりすると、周りの人から白眼視される始末です。これから先は、目に見えない仮想のもので物事が動く。ウイルスが物を介して感染するわけですから、ますます目に見える物の実感は希薄になっていくでしょうね。

■いまは文字は書くものじゃなく「打つ」ものになっている

【五木】たまたま昨日、原稿を書いていて、400字の原稿用紙が切れてしまった。最近、これほど困ったことはありませんでした。原稿用紙に文章を「書く」ことも、ほとんど実感がなくなってきたわけです。いまは文字は書くものじゃなく「打つ」ものになっている。ある芥川賞作家に、「原稿用紙がなくて大変だったんだよ」と言ったら、「携帯で打てばいいじゃないですか」って(笑)。その人は、子どもを抱えてあやしながら、携帯で原稿を打ってますと言ってました。プロの作家でも携帯で原稿を書くことにもはや抵抗がないんですね。

――そういう等身大の変化が歴史的な大転換と地続きなわけですね。

【五木】たとえばグーテンベルグが発明した活字印刷によって、聖書が普及し、それを読んだ人たちが免罪符などに対して疑問を持って、ローマのカトリック教会に対する不信が起こりましたよね。それで宗教改革、宗教戦争が勃発したことが、近代の出発点になりました。同じようなことが今、起こっているんじゃないですか。つまりグーテンベルグの活字印刷の時代がそろそろ終わるんですよ。

もちろん、紙の印刷物だっていくらかは残るでしょう。でも、残る・残らないという問題じゃないんです。残ると言えば、どんなものでも少しは残ります。映画が普及していったとき、演劇の時代は過ぎたと言われたけど、いまも劇場は残っています。みんながテレビを見るようになって、映画は終わったと言われたけれど、映画もちゃんと残っている。残っていくけれども、その時代のメインストリームではなくなるんです。

■「自粛警察」と同じことが戦争中の「隣組」にあった

――感染が拡大するにつれて、感染者の家庭に差別的な言動を投げつけたり、休業しない店にいやがらせをしたりする「自粛警察」のような動向がメディアでよく取り上げられました。

【五木】もともと島国は同調圧力がものすごく強いところなんです。国外逃亡できないからね。これはすごく大きいですね。亡命できない国に住んでいると、同調せざるを得ないんだ。

自粛警察のようなものは今に始まったことではありません。たとえば戦争中に、隣組(となりぐみ)というのがあった。町内で何十軒か、一つの隣組に帰属するんです。当時は、灯火管制といって、敵に見つからないように光を外に漏らさないようにしていました。隣組の組長や幹部は、夜見回りをして、ちょっとでも窓から光が漏れていると、その家に文句を言いに行くわけです。

■隣組は連帯や絆を深めるものとして褒められていた

隣組は大政翼賛会の末端組織なんですが、そのパブリシティがよくできていて「隣組」という歌があったんですよ。「トントン・トンカラリと隣組/格子を開ければ顔なじみ/回してちょうだい回覧板」ってね。これが大ヒットして、隣組は連帯や絆を深めるようなものとして受け取られていたけど、あれは戦時中の同調圧力だったんですね。ボスたちも含めて相互に監視する組織だった。

あるいは「パーマネントはやめましょう」とか「贅沢は敵だ」といったコピーがあって、銀座にハサミを持って出ていくご婦人方がいたんです。そして、長袖の着物を着てると袖を切った。つまり長袖の着物を着るような女性は、非国民扱いだったんです。

――戦時中もいまも、やっていることは同じなんですね。

【五木】ただ戦前には、「サンカ」と呼ばれる山の漂泊民のように、日本国籍を持たない日本人がたくさんいたんですね。彼らは、自由自在に血液のように日本列島の中を横行して、情報や物資を運びながら経済活動を支えていたわけ。道路が整備される前は、行者の通り道や塩の道、猟師の獣道という裏街道が山ほどあって、そういったところを通って、日本中を移動していました。富山の薬売りもそうです。鹿児島の薩摩藩は、よその連中を絶対入れなかったんだけど、富山の薬売りだけは出入り自由でした。

ところが近代国家を整備していく過程で、日本の政府は移動、放浪する人びとに厳しく制限を加えていきました。彼らは国民の三大義務を放棄していると見なされたからです。まず、戸籍に入らないから徴兵にも応じない。第二に、義務教育を受けない。第三に税金を払わない。この三つを国家としてきちんとやるためには、定住していない人がいるのは困る。そこで明治以来、日本に住んでいながら日本国籍に属していない人間を取り締まり、戸籍に入れるようにしていきました。

その最後の仕上げが、昭和27(1952)年にできた住民登録制度です。僕が大学生のときには、その反対運動などもやりましたが、それ以後、日本人は住民登録をして、住民票を持つことになりました。だからマイナンバーは、近代国家の悲願なんですね。

■現代版「逃散」によって国家は溶解していく

――コロナの感染予防という点から、国民に対する政府のコントロールが強くなることを懸念する声もあります。

【五木】僕はむしろ逆に、中央集権的なものは解体していく気がしています。いま、海外から日本に来た人たちのなかには、正式に外国人登録をせずに働いている人がいっぱいいるでしょう。彼らを抜きにして立ちゆかない現場も大勢ある。そういう既成事実を地方の産業体は認めているんですよね。そういうことを考えると、これから先はグズグズした世の中になっていくように思うんです。

僕はそれを現代の「逃散(ちょうさん)」と呼んでいます。最初に逃散するのはお金です。たとえば、ある程度の資産を持っている人たちは、シンガポールやオーストラリア、カナダなど、いろいろなところにセカンドハウスを買ってますね。香港なんかに資産を分散するようなことも、ずいぶん早くから行われてきていることで、みんな暗黙の内に知っていることです。

だから今後、仮に預金封鎖やデノミネーションのようなことが起こっても、あたふたするのは一般の庶民であって、資産家のお金はアジア各地に逃散しています。人間の逃散もやがて出てくるかもしれない。

■分散・拡散・逃散という「三散」の時代がやってくる

――コロナは現代の逃散にも影響を及ぼすのでしょうか。『大河の一滴』の中にも、今回のことを予言するかのようなウイルスと人間社会の話が出てきます。

【五木】現代の逃散じたいはコロナ以前から生じていたことです。ある媒体の記事で、コロナ後は、分散・拡散・逃散という「三散」の時代がやってくると話しました。権力の分散、情報の拡散、人やお金の逃散など、いずれもコロナ前から言われてきたことではあるけれど、コロナがきっかけになって、さまざまなことが同時的にガラガラと変わっていく。

現在のアメリカを見てもそう思います。僕らはいま、アメリカに対して戦後何度目かのショックを感じているでしょう。アメリカの長所も欠点もよくわかっているつもりでいたけれど、いまだに黒人差別問題の禍根が深く残っていた。日本は戦後、アメリカ化をめざして走ってきけれど、コロナも抑えられないし、奴隷制度の感覚も残り続けていることをあらためて知って、アメリカのイメージはいま大きく瓦解しているんじゃないでしょうか。

アメリカに対するイメージがそういうやって変わることは、沖縄の問題や安保の問題にも影を落としていくでしょう。アメリカの幻想が崩壊していることもまた、時代が大きく変わることの予兆のように感じます。

こうしたさまざまな世の中の変化を肌身に感じて、夜にウロウロしている時代じゃないよという声なき声が響いたからこそ、さしたる努力もなく、夜型から朝型へ転換ができたのでしょう。これは本当に天の配剤のような感じがします。理屈では割り切れない、他力の風が吹いたんです。(後編に続く)

----------

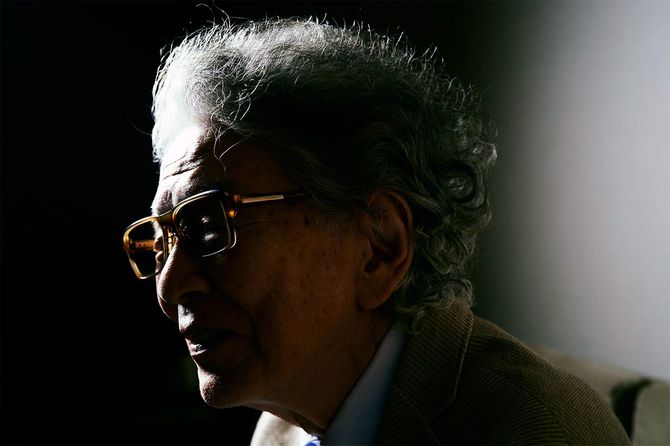

作家

1932年、福岡県生まれ。戦後、朝鮮半島から引き揚げる。早稲田大学文学部ロシア文学科中退。67年『蒼ざめた馬を見よ』で第56回直木賞を受賞。81年から龍谷大学で仏教史を学ぶ。主な著書に『青春の門』『百寺巡礼』『孤独のすすめ』など。

----------

(作家 五木 寛之 聞き手・構成=斎藤哲也)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

五木寛之、初のテーマ別作品集 最新刊第4弾!書籍『五木寛之セレクションIV【サスペンス小説集】』刊行!

PR TIMES / 2024年5月2日 13時45分

-

音楽通の間に漂う「ビートルズは聞いておけ」感...現代において教養とは何なのか?

PHPオンライン衆知 / 2024年4月24日 11時50分

-

五木ひろしさんが西川きよし師匠と漫才を大熱演! 演歌の帝王は本職以外でも超一流だった

日刊ゲンダイDIGITAL / 2024年4月13日 9時26分

-

五木寛之さんが語る、まだ知らない自分との出会い。『人生のレシピ 異国文化の楽しみ方・味わい方』4月10日発売!

PR TIMES / 2024年4月10日 12時45分

-

「失業」が死語になる時代に、生産性の低い"ゾンビ企業"を守る必要はない…人手不足時代の日本で起きる大転換

プレジデントオンライン / 2024年4月9日 7時15分

ランキング

-

1那須2遺体、指示役が都内の暴行現場で見張りか…周辺の防犯カメラで確認

読売新聞 / 2024年5月2日 22時4分

-

218歳の男を殺人などの罪で起訴、実名を公表 浜名湖高校生殺害

日テレNEWS NNN / 2024年5月2日 20時17分

-

3腐敗した牛肉を「焼き肉のタレに漬け込めば臭いは消える」と食べさせ…大相撲・佐渡ヶ嶽部屋が元力士に訴えられた“ドケチいじめ”

文春オンライン / 2024年5月2日 17時0分

-

4「やっとスーパーに通える」 輪島・白米千枚田の国道が通行可能に

毎日新聞 / 2024年5月2日 18時29分

-

5日仏首脳会談 自衛隊と仏軍の訓練など「円滑化協定」交渉開始で合意

TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年5月2日 23時37分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください