「最も幸福になれる」年収と労働時間のバランスとは…「幸福の損益分岐点」を研究者たちが徹底調査した結論

プレジデントオンライン / 2024年4月30日 9時15分

※本稿は、橋本努『「人生の地図」のつくり方』(筑摩書房)の一部を再編集したものです。

■「幸福の損益分岐点」はどこにあるのか

私たちは、いったいどれだけの収入があれば、満足できるだろうか。

人生には「幸福の損益分岐点」というものがある。年収が高くても、激務をこなさなくてはならないというのでは、割に合わない。反対に、仕事が楽でも、年収が低ければ満足できない。では私たちは、どの程度働いて、どの程度の年収を稼ぐことができれば、満足できるのか。その分岐点について考えてみると、意外と難しい。

例えば年収300万円の人が、激務をこなすことで年収1000万円を得たとしよう。その人は、年収1000万円を維持するためなら、どんなに仕事が辛くても耐えられると感じるかもしれない。ところがしばらくすると、その幸福感は元の水準に戻ってしまうだろう。というのも人間は、幸せに慣れてしまう習性があるからである。

幸福感の上昇は、それほど長くは続かない。最終的には幸福感は、年収300万円のときの水準に戻ってしまうだろう。すると、年収300万円から年収1000万円へと収入がアップしたとしても、その生活はしだいに割に合わなくなる。激務が続く一方で、生活の満足度が低下していくからである。幸せの収支は、マイナスになってしまうかもしれない(*1)。

さらに悪いことが起きるかもしれない。年収1000万円の生活をすると、今度は年収300万円のときの生活に戻れなくなってしまう。いったん生活水準が上がると、その生活水準を下げることに大きなストレスを感じるからである。年収1000万円を、なんとかして維持したい。ところが年収1000万円から得られる幸福感は、しだいに減っていく。これは悩ましいジレンマだろう。

(*1)木暮太一(2018)『働き方の損益分岐点』講談社+α文庫、206-208頁

■ゆるやかな年収アップが好ましいはずだが…

私たちの幸せの損益分岐点は、いったい、どこにあるのだろう。私たちは、どの程度の年収で、どの程度の労働時間を引き受けることが、望ましいのだろうか。年収と労働時間の最適なバランスは、どこにあるのだろう。

生活水準を高くした後に、その水準を下げるのは苦痛である。幸福な人生を送るためには、少しずつ生活水準を上げていくほうがいい。そのためには、年俸制よりも年功賃金のほうが望ましいかもしれない。しかし、ある程度まで年収が増えると、それ以上に年収が増えても、幸福度はなかなか上がらないようである。そこで、次のように発想してみてはどうだろうか。

幸福度の高さを維持するためには、最初から高い年収を得る一方で、そこからあまり収入が上がらない生活のほうが、人生の幸福の総量は多いかもしれない、と。もし労働時間が一定であるとすれば、最初に500万円の年収を得て、最後に600万円の年収を得るというゆるやかな年収アップが、人生の幸福量を最大にするかもしれない。

ところが、次のような統計的事実がある。

長期的にみると、年収と幸福度のあいだには、何も関係がない。このパラドクスは、経済学者のリチャード・イースタリンの発見にちなんで、「イースタリン・パラドクス」と呼ばれている。

■長期的には所得と幸福度には関係がない

イースタリンは、1974年の論文で、次のように主張した(*2)。

まず、ある国のある時点をとってみると、所得の高い人は、所得の低い人よりも幸福度が高い。その意味では、所得が高いほうが望ましいといえる。ところが国際比較をすると、豊かな国と貧しい国の幸福度の差は、一国内の幸福度の差よりも小さい。つまり幸福度の問題は、まずもって、一国内の相対的な所得差の問題だ、ということになる。

イースタリンはさらに、次のようなパラドクスを発見した。米国の幸福度調査で、「大変幸福である」と答えた人の割合は、1946年から57年にかけて上昇したものの、63年から70年にかけて低下した、という事実である。豊かな社会の到来とともに、米国では所得の上昇が、かえって幸福度の低下を招くようになった。

このパラドクスについてイースタリンは、1995年の論文(*3)でさらに検討した。米国と欧州9カ国と日本(計11カ国)を対象に、所得と幸福度の長期的な関係を調べた。すると、米国と日本では、所得が増えても幸福度は上昇していないことが分かった。米国と日本では、所得の上昇は、統計的に有意なかたちで幸福度に影響を与えていなかった。

また欧州では、五つの国で同様の結果となり、二つの国で正の相関(あるデータの値が高くなると、もう一方のデータの値も高くなる傾向があるとき、「正の相関」があるという)がみられ、残り二つの国では負の相関がみられた。以上の結果から、イースタリンは、世界の長期的なトレンドとしては、所得が増えても幸福度は上昇しない、と結論づけた。これがイースタリンのパラドクスである。

(*2)Easterlin, Richard A.(1974) “Does economic growth improve the human lot? Some empirical evidence,” In P. A. David and Melvin W. Reader eds. Nations and Households in Economic Growth, New York: Academic Press, pp. 89-125.

伊藤正憲(2013)「幸福のパラドックスについてのノート」『京都女子大学現代社会研究』第16号、119-130頁

(*3)Easterlin, Richard A.(1995) “Will raising the incomes of all increase the happiness of all?,” Journal of Economic Behavior and Organization, 27(1), pp. 35-47.

■地域によっては所得と幸福の関係があるとされたが…

しかし、この仮説は、本当に正しいのだろうか。本当に、所得が増えても幸福度は上がらないのだろうか。イースタリンは、米国と欧州11カ国と日本のデータを用いて分析したが、1995年以降、イースタリンの説明に挑戦するさまざまな研究が現れた。

所得と幸福度の関係は、地域によって異なるのではないか。M・オプフィンガーの研究は、次のような結果を導いた。東欧諸国、中東・北アフリカ諸国、およびラテンアメリカ諸国では、所得と幸福度のあいだに正の相関関係がある。これに対して西ヨーロッパ諸国とアジア諸国では、所得と幸福度の関係は見出せない。

米国およびカナダ、オセアニア諸国、サブサハラ(サハラ砂漠より南の地域)・アフリカ諸国では、所得が幸福度に与える効果はマイナスになる(*4)。このように、世界の諸地域で、異なる傾向があることが分かった。

R・ヴェーンホーヴェンとF・ファアグンストは、67カ国のデータを調べた。すると世界全体で、所得(1人当たりGDP)の伸びと幸福度の上昇には正の相関があることが明らかになった。諸国の傾向を平均すると、1人当たりの所得が年率で1%増加すれば、0〜10段階評価の平均的な幸福度は、0.00335上昇する(*5)。所得と幸福度のあいだには、わずかな正の相関関係がある、という結果が出た。

(*4)Opfinger, Matthias (2016) “The Easterlin paradox worldwide,” Applied Economics Letters, 23(2),pp. 85-88. この研究は、2005年の所得と幸福度のデータのみを用いている。

(*5)Veenhoven, Ruut and Floris Vergunst (2014) “The Easterlin illusion: economic growth does go with greater happiness,” International Journal of Happiness and Development, 1(4), pp 311-343.

■「所得と幸福度のパラドクス」が存在しない国もある

しかしイースタリンは、こうした研究に反論した。イースタリンは、2017年に新しい論文を発表し、新たなデータを用いて自身の仮説を検証した(*6)。所得と幸福度のパラドクスは、存在するのかしないのか。やはり存在するというのが、イースタリンの主張である。

幸福度の指標にはいろいろあるので、どの指標を使うかによって分析の結果は異なるだろう。イースタリンが用いた指標は、一般的に用いられている主観的なウェルビーイングの諸指標(カントリルラダー(*7)を含む)である(*8)。そして所得は、1人当たりの実質所得である。イースタリンは、現在用いることができる指標のなかで、最もポピュラーなものを使っている。

イースタリンによれば、短期的には、所得と幸福度は相関する場合がある。また、経済がひどく落ち込んだのちに回復する局面では、所得と幸福度のあいだに正の相関を認めることができる。例えば、社会主義から資本主義に移行した東欧諸国では、所得と幸福度のあいだに、正の相関関係がみられる。スロヴェニアでは、資本主義に移行した後、約20年にわたって、所得と幸福度のあいだに正の相関がみられた。

しかし、こうした状況に置かれていない国はどうか。

(*6)Easterlin, Richard A.(2017)“Paradox lost?” Review of Behavioral Economics, 4(4), pp. 311-339.

(*7)考えうる最良の生活を10、最悪の生活を0として、現在の生活を0から10までの11段階の尺度で評価することを求める質問。

(*8)Easterlin(2017)。イースタリンは、さまざまな幸福度指標を調整した長期の指標を用いている。

■所得と幸福度が関係していたのは旧社会主義国だけだった

イースタリンの最初の論文は、1946年から70年までの米国のデータを用いた分析であった。では、1971年以降の米国の幸福度は、どのように推移したのか。

2014年までのデータを分析すると、主観的な幸福度はほぼ一定で、やや下降ぎみであることが明らかになった。米国以外の国はどうか。イースタリンは、43カ国を対象に、幸福度(生活満足度、0〜10の評価尺度)の年率変化と、1人当たり実質GDPの成長率の関係を調べた。すると、長期的な視点でみると、経済の成長は、幸福度の上昇に結びついていないことが分かった。ここで長期というのは、各国の幸福度調査の平均期間(23年間)である(調査の対象期間は各国によって12年間から32年間までの開きがある)。

ただし、ここで分析の対象となった43カ国に、社会主義から資本主義へ移行した15カ国(*9)のデータを加えると、異なる結果が得られる。世界全体として、所得の上昇は幸福度の上昇に結びつくことが明らかになった。つまり、所得とともに幸福度が上昇したのは、社会主義から資本主義に移行した国々だったのである。

旧社会主義諸国を除けば、イースタリンのパラドクスは、先進国と開発途上国を含めた世界全体の傾向として実証された。つまりイースタリンのパラドクスは、正しかったのである。

(*9)アルバニア、アルメニア、アゼルバイジャン、ボスニア、ブルガリア、クロアチア、チェコ、ジョージア、マケドニア、モルドバ、ポーランド、セルビア、スロヴェニア、スロバキア、ウクライナ、以上の15カ国である。

■年収と年齢の意外な関係性

では私たちは、幸福になるために、高い所得を求めて懸命に働く必要はないのだろうか。最後に紹介したいのは、D・トシュコフの研究である(*10)。

私たちの幸福度は、所得の長期的な成長率には影響されないとしても、それぞれの社会でみると、低所得者よりも高所得者のほうが、幸福度が高い。そして、幸福度と年齢の関係を調べてみると、先進諸国では一般に、U字型のカーブになるという。つまり、若いときは幸福度が高く、年齢とともに幸福度は下がっていくが、50代の半ばごろから幸福度は再び上昇する傾向がある。

このように、幸福度を年齢に則してみると、U字型になる。さらにトシュコフの研究は、二つの興味深い事実を発見した。一つは、所得の高い人の幸福度は、年齢とともに少し下がるものの、概して高いということである。これに対して所得の低い人の幸福度は、若いときは高いものの、50代半ばにかけてかなり低くなり、その後は少し持ち直すということである(図表1を参照)。

(*10)Toshkov, Dimiter(2022) “The relationship between age and happiness varies by income,” Journal of Happiness Studies, 23(9), pp. 1169-1188.

■幸福度は「所得以外のもの」によって左右されている

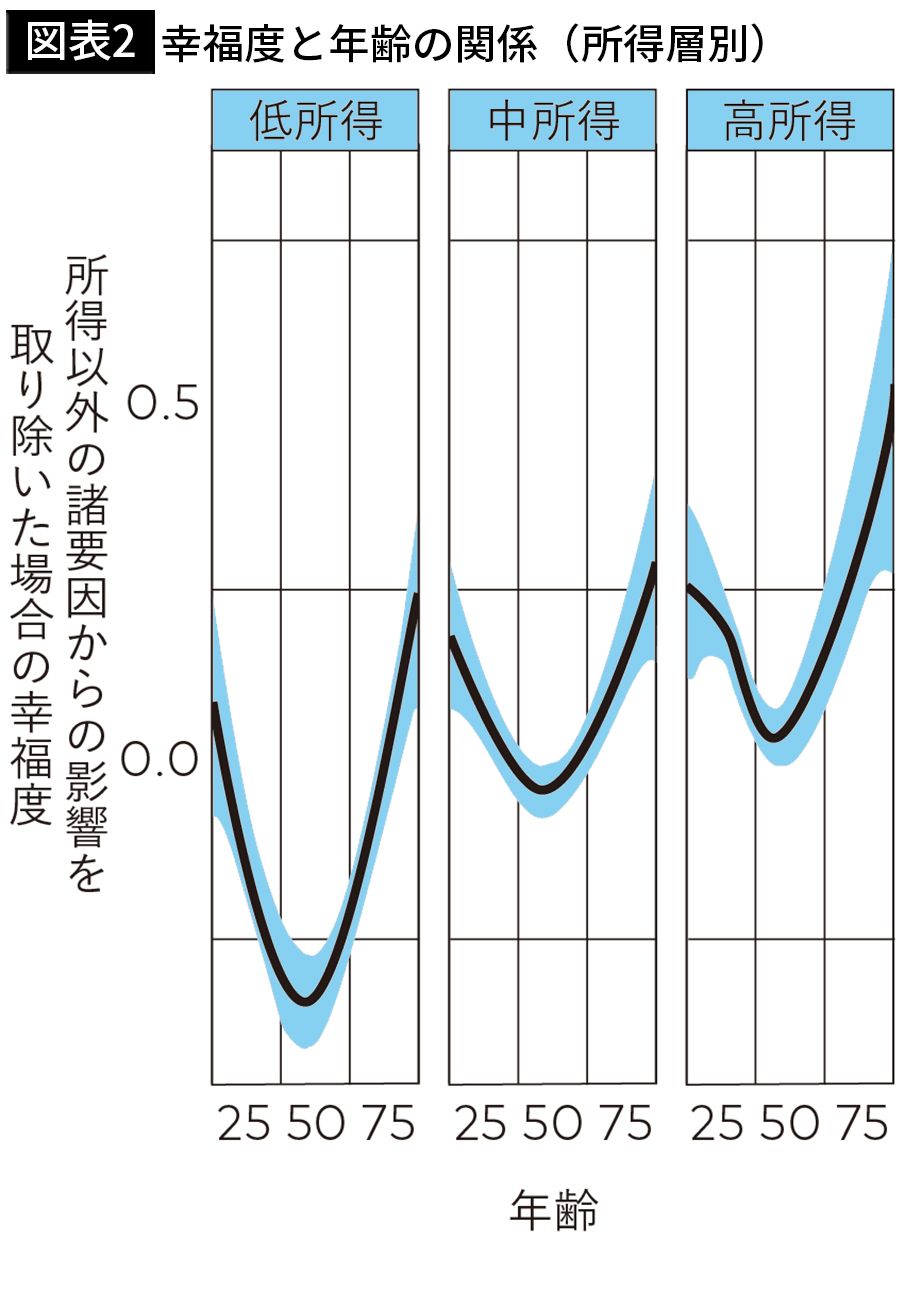

もう一つ、幸福度を説明する諸要因について、トシュコフは興味深い発見をした。幸福度は、所得だけでなく、健康状態、教育水準、職業、結婚の有無、住んでいる地域、宗教などからも影響を受けている。そこで、こうした要因を取り除いて、所得と幸福度の関係だけを取り出してみると、図表2のような結果が得られた。

これはつまり、所得の高い人も低い人も、いずれも幸福度はU字型になるということである。所得の高い人は、比較的高い幸福度を維持できるが、それはなぜかといえば、所得以外の健康や教育、職業、結婚などからも幸福感を得ているからである。幸福度は、さまざまな要因によって決まるというのは、当たり前の結論であるかもしれない。

しかし、トシュコフの研究が明らかにしたのは、幸福度と年齢の関係がU字型になるとして、このU字型を克服するためには、所得以外のさまざまな要因が重要であるということである。

■50代の不幸期は所得だけでは乗り切れない

冒頭で私は、幸福の損益分岐点について触れた。どの程度働いて、どの程度の年収を得れば、私たちは最も幸福になれるのかと問うた。けれども、トシュコフの研究を踏まえて言えば、問うべき問題は、次のようになる。

人生の幸福度は、50代の半ばに最低レベルを迎える可能性が高いとして、所得はこれを克服するためには役立たない。では、どのように克服すべきなのか。幸福の損益分岐点は、健康や教育などにどれだけ投資するかという問題でもある。所得と労働時間の関係にとらわれていると、真に幸福な人生を送ることはできないだろう。

・イースタリンのパラドクスは、所得が増えても幸福度は上がらないという法則である。批判もいろいろあるが、まだ反証されていない。

・幸福度と年齢の関係を調べてみると、先進諸国では一般にU字型となり、50代半ばで最も不幸になる。これを克服するには所得以外の要因(例えば健康)が大切である。

----------

北海道大学大学院経済学研究科教授

1967年、東京都に生まれる。横浜国立大学経済学部卒業。東京大学大学院総合文化研究科博士課程単位取得退学。博士(学術)。シノドス国際社会動向研究所所長。社会経済学、社会哲学。主な著書に、『自由原理 来るべき福祉国家の理念』(岩波書店)、『解読 ウェーバー『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』』『経済倫理=あなたは、なに主義?』(ともに、講談社選書メチエ)、『自由の論法 ポパー・ミーゼス・ハイエク』(創文社)、『帝国の条件 自由を育む秩序の原理』(弘文堂)、『自由に生きるとはどういうことか 戦後日本社会論』『学問の技法』(ともに、ちくま新書)、『消費ミニマリズムの倫理と脱資本主義の精神』(筑摩選書)、『「人生の地図」のつくり方』(筑摩書房)など多数。

----------

(北海道大学大学院経済学研究科教授 橋本 努)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

財務省の信用を失墜させかねない「一枚の資料」 これこそが「日本経済凋落」を招いた真因だ

東洋経済オンライン / 2024年5月9日 10時0分

-

米国と中国、より支持を得ているのはどちらか―独メディア

Record China / 2024年5月8日 8時0分

-

韓国・金持ち生活満足度…資産30億ウォンまで↑、50億ウォンに近づけば↓、100億ウォン↑↑

KOREA WAVE / 2024年5月4日 9時0分

-

日本の選択「年収の壁の廃止」か「移民に参政権」か 「扶養控除」をなくし「子ども支援」を徹底すべき

東洋経済オンライン / 2024年4月19日 10時0分

-

国歌のテンポが遅いと平和……でも自殺率が高く幸福度が低い? バングラデシュの研究者らが調査

ITmedia NEWS / 2024年4月19日 8時5分

ランキング

-

1EVが売れると自転車が爆発する...EV大国の中国で次々に明らかになる落とし穴

ニューズウィーク日本版 / 2024年5月17日 12時5分

-

2クルマの価格はまだまだ上がる? 下がる要素がとても少ないワケ

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年5月17日 6時5分

-

3《告発スクープ》周富徳さんの弟・周富輝氏の中華料理店で長年にわたる食品偽装が発覚、元従業員が明かした調理場の実態

NEWSポストセブン / 2024年5月17日 11時15分

-

4住みたい街の特徴 3位「交通の便がいい」、2位「治安がいい」、1位は?

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年5月17日 17時15分

-

5庶民は買えない!?マンション高騰は続くのか? 今後のインフレで日本の不動産はどうなるのか

東洋経済オンライン / 2024年5月17日 19時30分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください