寝たきりの心を救う「分身ロボ」を作る男

プレジデントオンライン / 2018年11月12日 9時15分

■“生駒のエジソン”に高校で弟子入り

【田原】吉藤さんは小学5年生から中学の途中まで不登校だったそうですね。どうして学校に行かなくなったんですか?

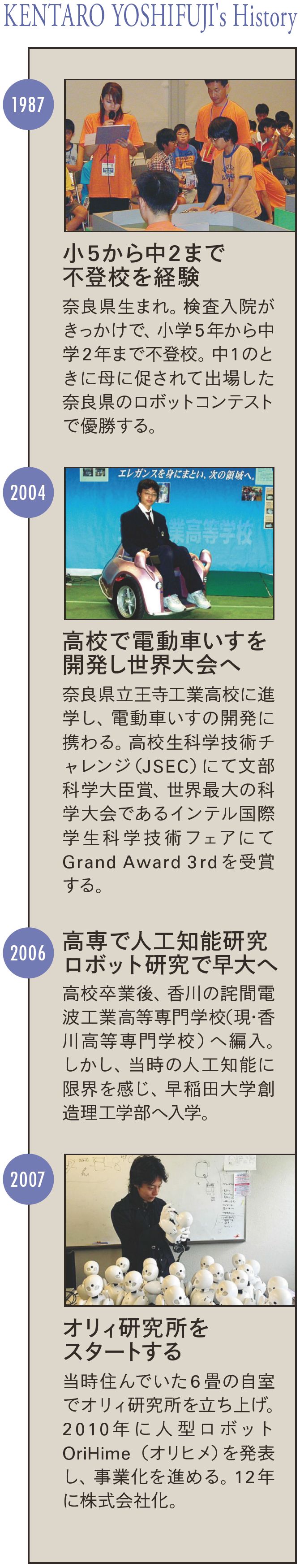

【吉藤】私は「健太朗」といいますが、この名前が嫌いでして。というのも、人と比べてよく体調を崩していたんです。小5のときもお腹にガスがたまって、2週間検査入院をしました。

【田原】不登校は入院がきっかけ?

【吉藤】じつはそれまではそこそこクラスの人気者でした。変わり者なので集団からは浮いていましたが、ものをつくるのが好きで、工作でおもちゃをつくるとみんなに遊んでもらえた。学校のお楽しみ会でも準備を任されるほどでした。しかし、入院で準備を投げ出す形になって、戻りづらくなってしまった。一応、学校に行こうとしたけれど、かつての友人たちも冷たいと感じてしまって。それでストレスを感じて休むことが多くなり、結局3年半、ほぼ不登校状態を続けました。

【田原】吉藤さんが学校に行かないことに対して、お母さんやお父さんはどうしたのですか?

【吉藤】教師の家系で、初めのころはなんとかして学校に行かせようとしていました。お腹が痛くて「行きたくない」と泣きわめいている私を、担任の先生と一緒に無理やりパジャマ姿のまま担いで車に乗せ、学校に連れてったこともありました。

【田原】中3でまた学校に行くようになる。何か変化があったの?

【吉藤】私は小さいころから折り紙が好きでした。休み時間や給食の時間にみんなと同じことをするのが苦手だったので、1人で折り紙ばかりやっていたんです。ただ、「折り紙は紙を机の上に置いて、端と端を合わせて図の通りに丁寧に折るものだ」と言われると反抗したくなるタイプ。だから小3のころから創作折り紙をつくっていました。最初、くしゃくしゃと丸めて「山」といったときには誰にも理解されませんでしたけど(笑)。でも、不登校のときにひたすら折り紙を折っていたら、こういうものもできるようになった。いま折ったのは「吉藤ローズ」といって、私のオリジナルです。

【田原】おお、すごい。くしゃくしゃやってるから何かと思ったら、きれいなバラになった。器用だね。

【吉藤】奈良文化折紙会の会長をやっていました。社名に入っている「オリィ」も、折り紙のオリィです。

【田原】おもしろい。でも、それがどう学校に戻ることとつながるの?

【吉藤】ごめんなさい。そうでしたね。中1のとき、折り紙ばかりやっている私を見て、母が近所の科学館のロボットコンテストに勝手に申し込みました。「あなた、折り紙折れるんだから、ロボットもつくれるでしょ」と。ロボットで迷路を解くコンテストでしたが、半ば強引に参加させられて、まさかの優勝です。

【田原】どうして優勝できたの? 初参加でしょう。

【吉藤】じつは私以外が全員ゴールできないという奇跡の優勝でした(笑)。ただ、その大会は予選。中2のときに大阪で全国大会があって、そこにはプログラミングを一生懸命勉強して臨みました。そこで準優勝したんです。

【田原】準優勝でもすごい。自信がついたでしょう?

【吉藤】頑張ったことが報われた喜びはありましたが、悔しさもありました。優勝するとコーラ1年分をもらえたのですが……。

【田原】それでどうなった?

【吉藤】大会ではロボットの展示も行われていました。私が注目したのは、一輪車に乗るロボット。それをつくったのは、“生駒のエジソン”と呼ばれる王寺工業高校の久保田憲司先生でした。ロボットに興味を待ち始めていた私は、「この人を“師匠”にすれば自分もこんなロボットをつくれるんじゃないか」と思って、受験のために学校に戻ったわけです。

【田原】王寺工業高校に合格して、無事に弟子入りできたの?

【吉藤】はい、そこから3年間、師匠の下でロボットづくりを学びました。

【田原】実際につくったのは、電動車いすだそうですね。

【吉藤】3年生が卒業研究でロボットを積んで走る車をつくったのですが、そのプロジェクトに入らせてもらって、モビリティはおもしろいなと。私は昔から車いすに興味があったので、次は電動車いすだと。

■オープンカー仕様の電動車いすをつくる

【田原】いままでの車いすと、どう違うんですか。

【吉藤】まず、見た目がかっこいい。車いすは長い歴史がありますが、障害者の乗り物だとされてきたから、デザインが洗練されていませんでした。メガネだっておしゃれでかけるのだから、本当は車いすだって健常者が乗って楽しめばいい。だから誰もがうらやましがるオープンカーみたいな車いすをつくろうと。機能的には、傾きを自動で検知してタイヤを上下させ、乗っている人が傾かないようにするスタビライズ機構を搭載しています。

【田原】この車いすは売れたんですか。

【吉藤】残念ながら製品化はできませんでした。当時はどこか大企業にやってほしいと思っていて、自分で売るという発想はありませんでしたね。

【田原】でも、賞をいろいろ取った。

【吉藤】科学技術フェアで文部科学大臣賞をもらって、ISEFという世界大会にも行きました。世界の天才高校生が集まる科学オリンピックのような大会ですが、ここでチーム研究部門の3位になりました。

【田原】そのまま電動車いすの研究を続けた?

【吉藤】帰国したら有名になっていて、全国から「こんなものをつくってくれないか」という要望が来るようになりました。その1つに、広島のおばあちゃんから、ローラーのついた座布団をつくってほしいという話があった。「家のなかで使える車いすがなくて、普段は座布団に乗って娘が引っ張ってくれている。名だたる大企業にも電話で相談したが、どこもお応えできないという返事。藁にもすがる思いであなたに電話した」と言うんです。そのとき、世の中には体が不自由なことで孤独感を持っている人が多いことに気づきました。振り返ると、自分も不登校の3年半は、世の中から必要とされていないんじゃないかという孤独感に苛まれていた。そこから、ロボットで孤独感を解消することが私のテーマになりました。

【田原】高校を卒業して、2006年に高専に編入した。

【吉藤】孤独を解消する手段として、人間以外で自分を必要としてくれる存在をつくれないかと考えました。人工知能なら、それが可能かもしれない。そう思って、近い研究をしている先生に弟子入りしようと香川の高専に行きました。結局、師匠にはなってもらえなかったし、1人で勉強していくうちに人工知能では人を癒やせないという結論に達した。遠回りでしたね。

【田原】なぜ人工知能はダメなの。

【吉藤】たとえば人工知能を搭載した犬型のロボットがいれば、なんとなく癒やされる気はします。ただ、それが本当の癒やしなのかなと考えたんです。不登校だった私が学校や社会に戻れたのは、師匠という人間に出会ったから。人工知能とコミュニケーションすることで社会に戻るモチベーションを得られたかどうかを考えると、私はそれをイメージできませんでした。

【田原】落合陽一は、人工知能はそこまで行くと言っているけどね。

【吉藤】いつかは行きます。すでに初音ミクのライブで人々が熱狂するところまではきているので。ただ、まだキャズム(一般化するまでの隔たり)は越えていないし、12年前はなおさら遠かった。当時は私が人工知能の研究をしても、いまいる人たちを救えないなと。

【田原】なるほど。高専の後は早稲田大学に行く。これはどうしてですか。

【吉藤】孤独の解消の鍵を握るのは人工知能ではないものの、まだテクノロジーには可能性がある。それで当時ロボティクスで有名だった早稲田に進学しました。ただ、これも失敗でしたね。いざ入学して研究室を回ってみたら、私のやりたい研究がない。仕方がないので、自分で「オリィ研究室」をつくりました。

■分身ロボがいれば、社会参加できる

【田原】そこで遠隔人型分身コミュニケーションロボット「オリヒメ」の研究を始める。なぜ分身ロボットなんですか。

【吉藤】孤独は悪循環します。人と会うのが怖いから、近寄れなくなる。人と会わないと、話すこともできなくなって、自分に劣等感を抱きます。そして劣等感を抱きたくないから、さらに人を避けるようになる。このスパイラルをどこかで断ち切らないと、孤独の解消は困難です。では、どこで切るのか。劣等感を持たないように「俺はいける」と自己暗示するんです。でも現実的に難しい。となると、人がいる環境に導いて人と話すところから始めたほうがいいんじゃないかと。

【田原】その手段が、分身ロボット?

【吉藤】外に体を運べない人も、自分の分身があればそこに心を運んで社会参加することができる。そういうツールをつくろうと思いました。

【田原】オリヒメは具体的に何ができますか。

【吉藤】初めてつくったのは、そこにある人型でした。これを私の代わりに学校に置いてもらうと、ロボットが見ている映像をここで見られて、話すこともできる。動かしてダンスをすれば、先生や友達はロボットを見て私がダンスしていることがわかる。「いる」という感覚は、自分がそこにいるという実在感と、まわりが自分をそこにいると認識すること、この2つが一致して生まれます。それを実現するロボットです。

【田原】このロボットがあれば、寝たきりのまま外国へも行けますか。

【吉藤】行けます。このロボットを米国の友人のところに置いておけば。

【田原】いろんな国に行くとなると、たくさん置かなきゃいけない?

【吉藤】はい。ただ、オリヒメは自分しか入れないようにすることもできるし、ボディシェアリングしてみんなで使ってもいい。各地に置いても、みんなでシェアすればお金はそれほどかかりません。

【田原】オリヒメに性別はありますか。パッと見、よくわからない。

【吉藤】中から聞こえるのは本人の声なので、男性が使えば男性に、女性が使えば女性です。オリヒメの顔が能面のような無機質なデザインなのは、人間には豊かな想像力が備わっているから。たとえばモニターをつけて顔を表示するなど本人の情報をたくさん示すやり方もありますが、そこにいる感じを出すには、過剰に見せることより間違った情報を与えないことのほうが大事。あとは人間の想像力で補ってもらえばいいと思っています。

【田原】オリヒメができたのはいつですか?

【吉藤】最初の人型は、10年7月に早稲田学内の広報誌で初めて発表しました。人型は高コストで壊れやすいデメリットがあったので、少しずつ改良して2年目には、いまのデザインに近いものになりました。さらに翌12年の9月に研究室を株式会社化して、オリィ研究所にしました。

【田原】吉藤さんはものづくりが好きで、事業には興味がなさそうに見える。どうして会社にしたの?

【吉藤】いま副社長を務めている結城(明姫)に詰められまして。じつは彼女は病気を持ちつつも、それを突破してISEFに出たり、ロンドン大学に留学した秀才。その彼女に「吉藤が死んだら、残された人たちはどうなるのか。あなたの死後も孤独な人は生まれてくる。そういった人を救うには、孤独の解消を社会のシステムに組み込まなくちゃいけない。社会システムとはお金の循環だから、ビジネスにしなさい」と指摘されて、たしかにそうだなと。

【田原】事業化にはお金がかかります。

【吉藤】ビジネスコンテストに片っ端から応募して、約500万円稼ぎました。そのお金をもとに、墨田区の町工場に間借りしてロボットをつくってました。

【田原】順調に売れたんですか。

【吉藤】いや、最初は1台も。14年に20台を実験的に売って、16年からようやく少しずつ売れ始めました。あ、売るといっても、オリヒメはレンタルで提供しています。いまは約300台がレンタルに出ています。

【田原】改良は続けているんですか。

【吉藤】はい。その過程で派生したテクノロジーを製品化したりもしています。たとえば視線入力のコンピューターとか。

【田原】何ですか、それは。

【吉藤】ALS(筋萎縮性側索硬化症)という病気がありますよね。13年に、あるALS患者がオリヒメを使ってくれるというのでお会いしました。ALSは全身の筋肉が動かなくなっていく病気で、呼吸器をつければ延命ができます。でも、その方は「呼吸器はつけない」と言った。この先、話すことも笑うこともできなくなって、私は社会のお荷物になるから死ぬんだと。人間にとっては、ただ生きているだけでなく、生きて何をするのかが大事なのだという現実を突きつけられました。逆にいえば、何かできることがあれば、その方も生きるという選択肢を選ぶかもしれない。そう考えて、ALS患者が比較的最後まで動かせる目でコンピューターに入力するシステムの開発に取り組みました。

【田原】完成したんですか。

【吉藤】残念ながら、その方には間に合いませんでした。ただ、メリルリンチ日本証券の元会長でALSを発症した藤沢(義之)さんが協力してくださり、目の動きを解析してオリヒメを動かせるようになりました。その方がエンジェルになって出資してくれ、国際特許を申請して、いまはオリヒメと組み合わせて実用化されています。同じようなシステムで、目で絵を描けるツールもつくりました。そこの壁にかかっているのは、ALS患者さんが描いた絵です。その方はいまもオリヒメで出社して働き、給料をもらっています。

■育児・介護してても「オリヒメ」で出社

【田原】すごいな。本人が出社しなくても、そこにいるかのように仕事ができるわけだ。

【吉藤】なので難病患者だけでなく、テレワークしたい人にも使っていただけます。育児や介護で自宅から出られない人も、ある意味では引きこもり。かつての私と同じように、休んでいるうちに戻りづらくなってしまう人も多いのですが、オリヒメで会社に居場所をつくれば辞めなくて済む。パジャマのまま働けるし、お化粧もしなくていいから、日本人女性にはフィットするんじゃないかと。

【田原】それは可能性があるね。会社にとっても優秀な女性社員をつなぎとめるツールになる。そういう使い方をしている会社はあるんですか。

【吉藤】いま約70社が導入していて、NTT東日本さんだけで約60台入っています。もちろんわが社も導入済みで、毎日オリヒメで出社している社員が3人います。じつはこの対談の窓口になった秘書も、難病で実際にはまだ1度も出社したことがありません。それでも病院から仕事ができる。メールをやりとりしていた編集部の方は、秘書が社内にいないと気づかなかったんじゃないですか。

【田原】海外展開はどうですか。

【吉藤】まずデンマークを考えています。デンマークは各国からいろんなものを輸入して、実験的に使って評価するビジネスをやっています。デンマークで導入されて効果を実証できれば、ほかの国にも説得力ある形で展開ができるだろうと。

【田原】ヨーロッパで広がる可能性はありますか。少し違うかもしれないけど、ヨーロッパでは生命科学への抵抗が強くて、ES細胞の研究にローマ法王も反対した。

【吉藤】宗教観の違いからは、日本やアジアに比べると、人間をサイボーグ化することに対しての抵抗は強いですね。でも、寝たきりの人が笑顔で働いて給料をもらい、そのお金で親に服を買ってあげる姿などを見たら、きっと彼らも寝たきりの生を否定できないと思います。

【田原】ただテクノロジーで延命するだけなら「神への冒涜」というかもしれないけど、オリヒメが手助けするのは、その人らしく生き続けるということだからね。いいと思う。

【吉藤】最後に1つ宣伝させてください。11月に人型のオリヒメ5台が働くカフェを期間限定でオープンします。操作するのはALS患者さんで、オリヒメを通してオーダーを聞いたりコーヒーを出したりします。寝たきりで天井ばかり見ていた人が、事務作業だけでなくサービス業でも働けるって、すごいことだと思いませんか。機会があれば、ぜひコーヒーを飲みに来てください。

【田原】わかりました。ぜひがんばってください。

■吉藤さんから田原さんへの質問

Q. 田原さんが寝たきりになったらどうしますか?

最近、理想の死に方についてよく質問されます。そのときは、「『朝まで生テレビ』の放送中に、急に田原が静かになって、まわりが気づいたときには死んでいたという去り方が理想だ」と答えてきました。つまり、死の瞬間まで現役で働くことが僕の願いです。ただ、その死に方は自分で外出できることが前提。考えてみると僕も寝たきりになる可能性があって、そのときの死に方は深く考えていなかった。

でも、今日の対談でオリヒメを知ったから心配ありません。もし寝たきりになっても、インタビューしたい人のところにオリヒメを送りこめばいい。そのうちに、向こうも寝たきりで、オリヒメ同士で対談なんて時代がくるかもしれませんね(笑)。

田原総一朗の遺言:分身ロボットでインタビューするよ

(ジャーナリスト 田原 総一朗、オリィ研究所 代表 吉藤 健太朗 構成=村上 敬 撮影=宇佐美雅浩)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

「賞味期限切れ間近」青年革命家・ゆたぼん復活のカギは“意外性のある逆張り”しかない

週刊女性PRIME / 2024年4月25日 10時0分

-

身体を動かすことが難しくても参加出来る、新たなスポーツイベント「2024 バイオジェンカップリモートスポーツ大会」2024年9月8日(日) 開催決定!

@Press / 2024年4月23日 15時0分

-

ALS患者の29歳、訪問看護起業し「支える」側に…「病気や障害ある人に希望を」

読売新聞 / 2024年4月21日 9時48分

-

クラスター(cluster)が協力を行なった『Project Cybernetic Being(※)の実証実験』における研究論文がHCI分野のトップカンファレンスであるCHIに採択されました

PR TIMES / 2024年4月16日 10時45分

-

IEEEメンバーが提言 アフェクティブ コンピューティングの専門家 はこだて未来大学システム情報科学部 角 薫 教授

@Press / 2024年3月28日 14時30分

ランキング

-

1【解説】円安どこまで進む? 深刻…家計にも影響、為替介入の可能性は

日テレNEWS NNN / 2024年4月25日 20時5分

-

2なぜ歯磨き粉はミント味? ヒット商品の誕生には「無駄」が必要なワケ

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年4月26日 8時0分

-

3濃口醤油と淡口醤油、塩分が高いのはどっち?…醤油の「色の濃さ」と「味の濃さ」の知られざる関係

プレジデントオンライン / 2024年4月26日 8時15分

-

4英郵便局の冤罪事件、会計システム原因の富士通社長「申し訳ない」と謝罪…1月にドラマ化され批判強まる

読売新聞 / 2024年4月25日 23時0分

-

5突然現場に現れて「良案」を言い出す上司の弊害 「気になったら即座に直したい」欲求への抗い方

東洋経済オンライン / 2024年4月26日 8時0分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください