ブラジャーの「四条河原の決戦」で圧勝…ベンチャー企業だったワコールが天下とりのためにやった秘策

プレジデントオンライン / 2023年8月10日 9時15分

■ブラジャーへの本格的進出を試みる

(前回からつづく)

「和江さん、申し訳ないが、おたくのブラパットはもういいよ」

取引先の半沢商店から、突然告げられたのは、ブラパットとコルセットの売れ行きが共に好調で、会社の収支がようやく黒字に転じたときだった。

理由を聞けば、ラテックス(ゴム原料)製ブラパットが出回り始めたからだという。それを手に取ってみた瞬間、幸一ははっきりと悟った。

(こらあかん……)

柔らかくて、針金の入った従来のブラパットとは比べものにならない装着感だ。値段は高いのだが、それでも従来品はあっという間に駆逐されていった。

これでブラパットを卸すことはなくなり、コルセットの仕入れだけが残った。

コルセットの売上げは順調だったが、幸一は物足りないものを感じていた。それは女性下着を扱っていながら、肝心のブラジャーの品ぞろえがなかったことだ。

そしていよいよ、ブラジャーへの本格的進出を試みることとなるのである。

そもそもブラパットは洋服の裏に縫い付けるため手間がかかる。それに比べブラジャーは着けやすく、すでに中島(なかじま)武次(たけじ)という人物が昭和23年(1948)に大阪の高槻で中島商事を設立し(設立の翌年にはニュールックと社名変更)、ブラジャーの製造を始めていた。

■八幡商業時代の人脈で「端切れ」を入手

負けてはいられない。自分でも作ってみようと考え、シアーズ・ローバックのカタログの中のブラジャーの写真を手本に、見よう見まねで型紙作りから始めることにした。

モデルが必要だ。妻の良枝に声をかけた。

「ちょっと胸貸してくれるか?」

最初は驚いていたが、こころよく協力してくれた。

仕事が終わってから採寸を始め、深夜までかかってボール紙で型紙を起こした。これを縫製業者に出して第1号自家製ブラジャーが完成したが、良枝が試着するまでもなかった。洋裁の知識のない幸一は、型紙に縫い代を入れることさえ知らず、おもちゃのようなものができあがってしまったのだ。

気を取り直し、縫い代も考えた型紙でいざ生産に入ろうかと思ったが、今度は肝心の生地が足りない。衣料品はこの当時、統制品だったからなかなか手に入らなかったのだ。

ここでまたも八幡商業時代の人脈が生きた。

同級生が京都の浜口染工という会社の経営者一族だったつてを頼り、反物の端切れを手に入れたのだ。ブラジャーは小さなパーツを縫い合わせてできているから端切れでも縫製できる。それに端切れは統制の対象外だ。

こうしてようやく和江商事オリジナルのブラジャーができあがり、新商品第1号であることから「101号」と命名された。カップのサイズは同じだったが、脇布の長さでSMLの3段階にして売り出した。

■信頼できる専属の契約縫製工場

ところが発売早々、壁にぶつかる。和江商事のブラジャーをつくっていた下着工場が、幸一の苦心して作った型紙を利用して横流しを始めたのだ。その先は、よりによってライバル会社の青星社(旧青山商店)だった。

(信頼できる専属の契約縫製工場が欲しい……)

そう痛感していた折も折、出入りしていた京都産業新聞の記者から、木原縫工所(旧京都被服)社長の木原(きはら)光治郎(みつじろう)を紹介された。

幸一より33歳も年上の62歳である。

「商品は神様なり!」

という木原の言葉が残されているが、職人かたぎで真面目を絵に描いたような人物だ。

かつて高島屋呉服部に勤務し、外商部を経て独立。「古代屋(こだいや)」という屋号で呉服商を営んでいたが、戦争中は軍服製造に転じ、戦後も細々とではあるが仕事を続け、信頼できる人だと評判であった。

早速、木原の事務所で専属契約交渉に臨むこととなった。

木原の工場(木原縫工所)は、表から見ると典型的な京町家にしか見えないが、奥に洋館の事務所があり、中庭を挟んで裏に地下1階、地上3階のビルが建っていた。

会ってみると、和服の似合う大柄な人物であった。

「木原さんにお会いできて本当に嬉しい。誠実に製造してくれる方を探していたところだったのです。うちは資金力はありませんが販売には自信があります。貴社で作ってもらった製品はすべて買い取らせていただきます」

■幸一が出した「虫のいい取引条件」

威勢のいいことを口にしたが、幸一は資金力のないのを裏付けるように、極めて虫のいい条件を出した。

「そのかわり木原さんには、うちの注文した製品の材料を仕入れていただくのに50万円の資金をご用意いただく必要があります。当社は貴社の全製品の代金を60日間の手形で支払います」

簡単に言えば、“材料の仕入れはそちらでしてください。そのかわり、できあがった製品はすべて買い取ります。ただし支払いは60日後になります”ということだ。

木原はしばし腕組みして考えていたが、

「わかりました」

と静かにうなずいた。すべての条件をのんで和江商事と専属縫製工場契約を結んでくれたのである。

条件を出した幸一の方が驚いたが、これにはある事情があった。

実はタイミングが絶妙だったのだ。たまたま木原は今後の事業展開に行き詰っており、何か新しいことに取り組まねばと焦っていたところだった。そこへ現れた塚本幸一という青年実業家は、自分の失いつつあった若さと強烈な事業意欲を全身にみなぎらせていた。

(この男に賭けてみよう!)

そう思ったのだ。

幸一の情熱が、運をぐいっと引き寄せたのである。

木原は和江商事からの受注に備え、ミシン16台を整備し、新たに縫製工の募集までしてくれた。幸一も木原の熱意に応え、販路拡大に努めていった。

■幸一が幹部たちに語った思い

東京に定期的に出張して半沢商店からコルセットを仕入れる“東京飛脚”は続けている。相変わらずこれは売れたが、彼は抜け目なく次の一手を探っていた。

「また“偵察”に行ってくるわ」

いつからか彼は“東京飛脚”をこう表現するようになっていた。

半沢商店からコルセットを仕入れながらも、彼らがパーツをどこに作らせているかといった情報収集を行っていたのである。時には半沢商店の店内の伝票を盗み見ることさえした。

「いつまでも半沢はんの風下についているわけにはいかん。これからは半沢はんに代わって、うちが直接、百貨店にも納入していきたいんや!」

幹部たちには自分の思いを正直に語った。

■最初のターゲットは「地の利」のある京都

(なんと豪胆な。しかし、社長はすでに商売の世界を戦場と心得ているのだ。弾は飛ばずとも、命をとるかとられるか。“偵察”という軍隊用語を使ったのも、そうした気持ちの表れだろう)

彼らは今更のように、幸一の強い覚悟を知ったのである。

半沢商店を仲介しない百貨店への直接納入先として、最初に狙いを定めたのは、四条河原町にある高島屋京都店だった。東京に本拠を持つ半沢商店の目が届きにくく地の利のある京都から攻略していこうと考えたのだ。

戦災でも焼け残った堂々たる構えの難波の高島屋大阪店(実質的な本店)とは違い、京都店は“マーケットセンター”という名の鉄筋3階建て地下1階のこじんまりとした店舗だ。それでも百貨店としての格式は十分ある。

たまたま遠縁にあたる岡田和子がここで働いており、店内の様子を教えてくれたが、まだ女性下着を置く様子はないという。売れ筋商品として認識していない証拠だった。

■幸一に訪れたまたとないチャンス

そうこうするうちにチャンスがやってくる。

昭和25年(1950)6月、京都円山公園内の東観荘でファッションに関する京都産業新聞主催の座談会が開かれ、高島屋京都店の中川次郎課長とともに幸一も呼ばれたのだ。

メンバーはそのほか、有名デザイナーの藤川(ふじかわ)延子(のぶこ)(京都造形芸術大学創立者)、復員してきた日に伯父の家で模造真珠のアクセサリーを教えてくれた五十鈴の井上早苗社長、戦前から幸一がお世話になってきた婦人雑貨店の花房吉高という顔ぶれ。

主催者には申し訳ないが、幸一の関心は完全に中川課長に向いていた。座談会で話した内容も、中川が女性用下着の可能性に目覚めるよう仕向けるものだったのだ。後に幸一を応援してくれることになるデザイナーの藤川も援護射撃をしてくれたのはありがたかった。

■高島屋京都店の大規模な増築

座談会が終わるのを待って、中川を呼び止めるとこう切り出した。

「先ほどお話ししましたように、これからは体のラインをきれいに見せる女性用下着が必ず売れます。高島屋さんでも扱われませんか?」

こうなるともう、中川は幸一の術中にはまっている。

「今のスペースでは無理ですが、今年の10月頃に売り場拡張が完了する予定です。その時には是非置きたいですね」

と言ってくれた。

売り場拡張と一概に言っても大規模な増築であり、高島屋京都店は“新規開店”と銘打って大々的なセールスをする構えだった。その後の交渉で、納入日も聞き出し、間違いなく商品を置いてもらえるという感触を得ることができ、鋭意準備を進めていった。

「10月には高島屋と取引できるぞ!」

あんまり嬉しくて、社員だけでなく家族や親戚にまで話してしまった。そして四条通の高島屋の前を通るたび、増築が終わるのを今や遅しと眺めていた。

■「驚愕の報せ」で幸一は家を飛び出した

ところが9月27日の夜、驚愕(きょうがく)の報せが届く。

「お兄さん、あの話あかんようになったみたいよ!」

仕事帰りに家に寄ってくれた和子が教えてくれたのだ。

知らない間に、ライバルの青星社が巻き返していたのである。難波の高島屋大阪店の推薦により、京都店への商品納入を決めていた。

複数社が納入できるはずはない。幸一の顔色が変わった。

「中川課長の家はどこや?」

と尋ねると、すぐさま家を飛び出していった。

中川の家を訪ねあてた時には、もうすでに夜の10時を回っていた。家の明かりも消えている。しかし、そんなことはおかまいなしに、戸をたたいて中川を起こした。

「こんな時間にどうしました?」

けげんな顔の中川に、幸一は真っ赤な顔で詰め寄った。

「聞けばほかに納入先が決まったというではないですか。一体どうなってるんです?」

激しい口調で不誠実を責めた。

幸一の勢いにたじたじとなりながら、中川はやっとの思いでこう口にした。

「上層部の判断だよ」

だが、そんな常套句の言い訳で納得できるはずもない。

「うちはお約束の日に納入できるよう一生懸命商品を作ってきたんです! それを商品も見ずに取引しないとは、あまりにひどい話じゃないですか?」

納得のいく説明をしてくれなければ、その場をてこでも動かない構えだ。

中川にも約束をたがえた後ろめたさがある。翌日、上司で雑貨第2部長の花原愛治に会わせようと言って、その場は引き取らせた。

■一発逆転、ライバルとの決戦へ

だが幸一は知らなかったのだ、翌日、中川から事情を聞いた花原が、よしわかったと引き受けた上で、

「例によって、うまく断っておくから」

と告げていたことを。

雑貨第2部の担当範囲は、婦人雑貨のほかに靴、鞄、文具、玩具、時計、眼鏡、家庭用品、家具等と幅広かった。売れ筋は、傘、ショール、ハンドバッグなどである。初めて扱うことになった婦人下着は試しに置いてみるだけで、さほど期待してはいない。

まして新規開店のドタバタだ。どこの会社のものがいいとか吟味する暇もなく、たまたま本店から推薦があったのをもっけの幸いと、納入業者は青星社に決めてしまったというわけだった。

幸一は高島屋側の事情を知っていたわけではないが、絶体絶命のピンチから一発逆転を狙わねばならない状況であることは理解していた。

そして臆することなく一世一代の大演説をぶった。

花原は話を聞きながら思い始めた。

(この人はどんな商品でも売ってみせるという迫力がある。一旦決めた青星社を断ることは本店からの推薦があった手前できないが、両者を競争させてみるというのはありかもしれん)

そして思案した揚句、

「では1週間だけテスト販売の期間をさしあげよう」

と譲歩案を示してくれたのである。

要するに青星社と販売競争をやってみろというのである。

「望むところです!」

幸一は深々と頭を下げた。

■社運を賭けた戦いを任せられるのは内田しかいない

「内田しかおらんのや!」

与えられたのは10月1日からの1週間。スペースの関係で、両社ともに商品を陳列できるのはショーケース一つだけ。

何が何でも勝たねばならない。

さすがに女性下着の販売を男性がやるわけにはいかないが、腹は決まっていた。

内田美代に任せようとしたのである。

9月29日、いつものように市内のセールスをして帰ってきた後、幸一は内田を呼んだ。

「あさって午後から、高島屋さんで新築開店セールをやる。青星社と競争や。その結果でうちが納入できるかどうかが決まる。ついては君に販売員として立ってほしいんや」

ところが内田は、簡単に引き受けてはくれなかった。

内田に取材した際、彼女は当時の心境を思い出したらしく、興奮気味にこう早口にまくし立てた。

「だって売り子ってね、私らの時代、水商売みたいなイメージやったんです。だから絶対無理やって言うたんです!」

60年以上前の出来事だというのに、そう語る彼女の表情は、本当にいやだったことがリアルに伝わってくるものだった。

だが幸一は、では他の女性にやらせようとは言わなかった。

「内田しかおらんのや!」

この一点張りであった。

幸一の強みは人を見抜く力である。社運を賭けた戦いに、すべてを任せられるのは彼女しかいないと確信していたのだ。

内田は必死に固辞したものの、最後には折れた。

「あの時の塚本さんは、“断れない雰囲気”を持ってはりました」

内田はさっきまでの興奮気味な口調とは一転して、いかにも懐かしそうな表情をしながらしみじみとそう語った。

■現在価値にして4万円はする高級品

こうして昭和25年(1950)10月1日、青星社と対決する日の朝を迎えた。

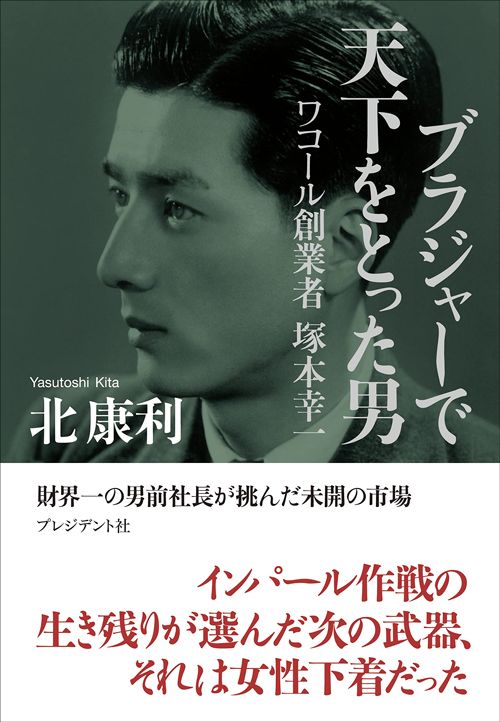

![高島屋京都店の売り場[昭和26年(1951)頃)]](https://president.ismcdn.jp/mwimgs/5/5/1200wm/img_551ebba886d8447f030d7d7a84915fa8136777.jpg)

高島屋京都店1階の入ってすぐのロビーに両社の売り場が設けられている。今で言えば宝飾品や香水・化粧品などが並んでいる場所である。いかに高級品扱いだったかわかるだろう。実際、当時の商品は高いものだと1000円ほどもした。公務員の初任給が5000円という時代だから、現在価値にして4万円はする計算だ。

商品の扱い方も違う。今のようなワゴン販売やつり下げられているのではなく、ショーケースの中にうやうやしく並べられていた。

売り場には内田が立っている。高いハイヒールを履いて背筋をピンと伸ばし、凛としたいでたちだ。

一方の幸一は目立たないよう背後に控えている。男性がいると女性は下着が買いにくいからだ。女性客の眼に極力触れないようにしているため、こそこそした動きになるのはやむを得なかった。

■後にワコールの伝説となる「四条河原の決戦」

販売が開始されると、初めて取り扱いが始まったことに加え、2社が競争で売っているというので評判となり、大変な人だかりとなった。

内田は接客に専念し、幸一に売れた商品とお客からもらった代金を渡す。すると彼がレジへ行って包装し、おつりとともに内田に戻す。二人三脚の連係プレーが始まった。

内田は抜け目ない。自分の商品を売りながら、横目で青星社の売上げをチェックしていた。

(うちのほうがずっと売れてる……)

おつりを受け取るとき、そっとささやいた。

「社長、いけてまっせ!」

幸一はそれまでの緊張した表情を緩めて破顔した。

店が閉まってから当日の売上げを計算していく。内田は予想以上の好調に思わず泣き出してしまった。

「あれほど嫌がってたのに、ほんまに良くやってくれた。ありがとうな、内田のお陰や。よし、帰りにとんかつをごちそうしてやろう!」

当時のとんかつは大ご馳走だ。今まで泣いていた内田の顔に笑顔がこぼれ、大きくうなずいた。

こうして1週間はあっという間に過ぎていった。

後に“四条河原の決戦”と呼ばれ、ワコールの伝説となるこの勝負、結果は売上高ベースで5対1。和江商事の圧勝に終わった。

この時の和江商事の売上げは一日平均1万5000円。現在の60万円ほどにあたる。一つのショーケースの売上げだと考えれば、大健闘と言うべきだろう。

青星社には、新参者の和江商事に負けるはずがないというおごりもあったのだろう。販売員が売り場でたばこを吸っているところを高島屋の幹部に見つかり、こっぴどく叱られるおまけまで付いた。

「おたくに決まりました」

花原部長からそう告げられたとき、幸一は戦地から帰ってきて初めて男泣きに泣いた。

----------

作家

1960年、愛知県名古屋市生まれ。富士銀行入行。資産証券化の専門家として富士証券投資戦略部長、みずほ証券財務開発部長等を歴任。2008年にみずほ証券退職、本格的に作家活動に入る。著書に『白洲次郎 占領を背負った男』(第14回山本七平賞受賞)『福沢諭吉 国を支えて国を頼らず』『吉田茂 ポピュリズムに背を向けて』(以上講談社)、『松下幸之助 経営の神様とよばれた男』『小林一三 時代の十歩先が見えた男』『稲盛和夫伝 利他の心を永久に』(以上PHP研究所)、『陰徳を積む 銀行王・安田善次郎伝』(新潮社)、『胆斗の人 太田垣士郎 黒四(クロヨン)で龍になった男』(文藝春秋)、『乃公出でずんば 渋沢栄一伝』(KADOKAWA)、『本多静六 若者よ、人生に投資せよ』(実業之日本社)などがある。

----------

(作家 北 康利)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

【2024/5/2 debut】ウンナナクールから猫柄のアイテムが登場!

PR TIMES / 2024年5月2日 16時15分

-

娘の“初ブラ”いつごろが目安? コミュニケーションとりづらい思春期の発育「令和になっても親子ともに戸惑いや悩みは尽きない」

ORICON NEWS / 2024年4月17日 9時10分

-

初ブラジャーや初経とどう向き合う? シンパパが明かす娘の発育 一番の原因は“成長の証”を隠す風潮

ORICON NEWS / 2024年4月12日 12時10分

-

ゴルフ専用のブラジャー「ゴルフブラ」誕生! パーリーゲイツ とワコールCW-Xが共同開発

マイナビニュース / 2024年4月9日 16時39分

-

大田嘉仁・日本産業推進機構特別顧問「行革審・日米21世紀委員会を引き受けた稲盛さんが京商会頭に携わった動機」

財界オンライン / 2024年4月8日 11時30分

ランキング

-

1ドンキの“固すぎる”Tシャツがじわじわ売れている 開発者が生地の厚みにこだわったワケ

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年5月6日 8時0分

-

2「中国市場に頼りすぎていた」資生堂1500人早期退職募集で見えた"名門ブランド企業"3つの低迷理由

プレジデントオンライン / 2024年5月6日 8時15分

-

3アングル:インドIT企業、地方都市へ相次ぎ進出 人材確保やコスト削減狙い

ロイター / 2024年5月6日 8時3分

-

4「認知症にだけはなりたくない」高齢者が多いが…実は「恐れる必要はない」と和田秀樹氏が断言する“これだけの理由”

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年5月6日 10時0分

-

5なぜラスクをギフト菓子に変えられたのか…ガトーフェスタハラダが「王様のおやつ」で年商200億円を築くまで

プレジデントオンライン / 2024年5月6日 10時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください