なぜイギリスの「貴族政治」は廃れたのか…大金持ちの特権階級を苦しめた「戦争」と「税金」の中身

プレジデントオンライン / 2024年4月3日 10時15分

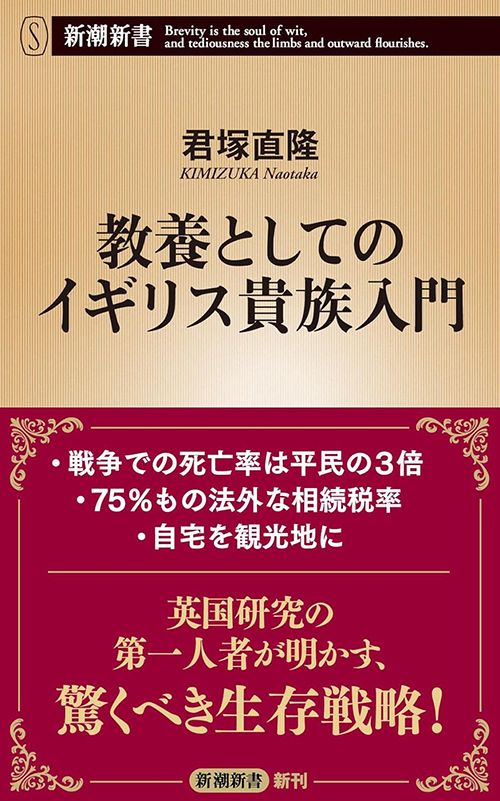

※本稿は、君塚直隆『教養としてのイギリス貴族入門』(新潮新書)の一部を再編集したものです。

■他国と比べて大金持ちだったイギリス貴族

イギリスに限らず、ヨーロッパが貴族政治によって支配されていた19世紀。大陸には大勢の貴族たちが跋扈(ばっこ)していた。プロイセン(ドイツ帝国の中核を担った)には2万人、イタリアには1万2000人、オーストリアには9000人の貴族がおり、ロシアにいたっては100万人以上の貴族がひしめいていたとされている。

当時のロシアの人口(約1億2500万人)と比較しても、その数は多すぎた。もし19世紀末のロシアと同じ人口比の貴族がイギリスにいたとしたら、その数は30万人以上にも達する。

ところが、当時のイギリスには爵位貴族は580人、准男爵(バロネット)も856人という具合に、貴族の数は人口のなかでもきわめて少ない比率しか占めていなかったのである。それにもかかわらず、彼ら爵位貴族だけで国土の実に半分ほどの土地を占有していたのであるから、イギリス貴族はヨーロッパの貴族たちと比べても桁違いの大金持ちであった。

■イギリス貴族にもおとずれた「たそがれどき」

しかし、そのイギリス貴族にもついに「たそがれどき」がおとずれることになる。まずは1870年代から本格化した「農業不況」である。

アメリカ南北戦争(1861~65年)が終結するや、交通手段の急速な発達により、南北アメリカ大陸やオセアニアから大量の安い穀物がヨーロッパ大陸へと流れてきた。それはロシア、プロイセン、フランスの地主階級に大打撃を与えるとともに、イギリスにもその余波は及んだ。

さらに、19世紀末からジェントルマン階級に襲いかかってきたのが、不動産を対象とする「相続税」であった。

それまでは、動産を対象とする相続税はあったものの、不動産はお目こぼしにあずかっていた。それが1894年の自由党政権の政策により、100万ポンド以上の価値をもつ土地を所有する地主には8%の相続税が課せられるようになったのである。このときでさえ、特に保守党系の貴族らが牛耳る貴族院では大きな反発の声があがったが、20世紀に入るやこの税率はさらに高まっていく。

■貴族院の大反対で予算案が廃案に

その契機となったのが、やはり自由党政権が進めた「人民予算」と呼ばれる予算案であった。当時の財務大臣デイヴィッド・ロイド=ジョージが、社会福祉政策の一環として、老齢年金を導入しようと試み、その財源に相続税や所得税を増税して充てようとしたのだ。これにより不動産への相続税は倍に近い15%に跳ね上がることになった(1909年)。

20世紀初頭、イギリスでは労働者階級みずからが政党を立ち上げ、「労働党」が結成された(1906年)。それまで労働者階級の票を自党に引きつけてきた自由党としては、ここでひるんでいてはおしまいである。そこで彼ら庶民を引き寄せる政策として、老齢年金の支給など、社会福祉政策が次々と進められることにつながったわけである。

しかしこの予算案には、保守党と貴族院が猛反発した。特に貴族院では、日頃は審議に出席することもなかったような貴族たちが次々と押し寄せてきた。そして、庶民院を通過した予算案がなんと貴族院で圧倒的多数により否決され(賛成75票、反対350票)、予算案は廃案とされてしまう。

■大地主の貴族の相続税率が60%に

イギリスでは、18世紀末までに立法権における庶民院の優位が確立されて以来、国民のお金の使い方について、その国民から選挙で選ばれる庶民院を通過した法案が、選挙の洗礼をいっさい受けない貴族院で否決された前例はなかった。マスメディアはこの予算案に「人民予算」というあだ名をつけ、貴族たちがこれを阻止していると、連日新聞雑誌で彼らを批判し、ある種の「階級闘争」を煽ることとなった。

最終的には、与党自由党(庶民院で優位)と野党保守党(貴族院で優位)のあいだで、国王を媒介役として調整が図られ、翌1910年に人民予算は議会を通過することとなる。しかもこののち、100万ポンド以上の土地を有する大地主に対する相続税率は、40%(1919~30年)、50%(1930~34年)、という具合に急激に増加し、1939年には、ついに60%にまで上昇してしまうのである。

■第一次世界大戦で多くの貴族が戦死

こうした情況にさらに追い打ちをかけたのが、人民予算の成立からわずか4年後に生じた第一次世界大戦(1914~18年)であった。当初は、バルカン半島をめぐるオーストリアとセルビアの衝突に過ぎなかったものが、様々な問題が重なり、ついにヨーロッパ五大国のすべてを巻き込む大戦争へと発展した。

これら五大国が参戦した最後の戦争は、これより1世紀前のナポレオン戦争(1800~15年)にまでさかのぼることができる。このときも戦争は断続的にヨーロッパ全土で生じ、多大なる犠牲者を出していた。しかしこの時代の戦争は、各国の貴族や上流階級からなるプロの陸海軍人(将校)と義勇兵が主体であり、極端な言い方をすれば、国民の数%程度しか実際の戦闘には関わっていなかった。

ところが時代は大きく変わっていたのだ。この100年ほどのあいだに兵器の殺傷能力は比べものにならない程までに上がっていた。機関銃、速射砲、毒ガス、装甲艦(鋼鉄で覆われた戦艦)、潜水艦、魚雷、飛行機など、戦場に駆けつけた兵士たちはあっという間に命を失い、本国にさらなる兵力を要求してきた。

両軍は戦場に塹壕を掘り、敵軍が疲弊するのを待ってから前進した。戦闘は長期化・泥沼化した。「今年(1914年)のクリスマスまでには終わるだろう」などと楽観視していた将校も兵士たちも、4度のクリスマスを塹壕で過ごさなければならなくなった。

■「華やかな甲冑をまとった騎士道精神」などなかった

ただし、それは運がよければの話である。戦争が開始したばかりのとき、多くの将兵らは機関銃や砲弾で命を落とした。特に最初の4カ月(1914年8~12月)だけで、イギリスは爵位貴族6人、准男爵16人、貴族の子弟95人、准男爵の子弟82人を失った。それは戦場に駆けつけた地主貴族階級の成年男子の18.95%にも及んだのである。

彼らジェントルマン階級の成年男子らは、中世以来の「高貴なるものの責務(ノブレス・オブリージュ)」の精神を信じ、大戦勃発と同時に真っ先に戦場に駆けつけた。しかし、彼らを待ち受けていたのは、中世以来の華やかな甲冑(かっちゅう)を身にまとった騎士道精神などではなく、相手を無情にも大量に殺戮できる機関銃や砲弾だったのだ。

■生き延びた貴族に降りかかる相続税

ジェントルマン階級の子弟は士官学校の出身者も多くいたため、従軍時には年齢に応じて陸軍では中佐以下の将校クラスとなり、彼らは前線で自ら隊を率いて、突撃する場合が多かった。

1914年の数字では、一般兵士の死亡率が17人に1人(5.9%)であったのに対し、貴族出身の将校の死亡率は7人に1人(14%)にも達していた。4年にもわたった大戦全体では、イギリス軍の全体の平均が8人に1人という戦死者の比率であり、貴族とその子弟に限るとそれは5人に1人という数字になったのである。

第一次世界大戦はイギリス側の勝利で終わったものの、帰国した爵位貴族出身の将校らを待ち受けていたのが、いまや40%にも達していた莫大(ばくだい)な相続税であった。特に当主や世継ぎに戦死者を出した貴族には大変な災禍をもたらした。

■「地主貴族=大富豪」の構図が崩れた

大戦後には、土地価格の高騰とも相まって、多くの地主貴族階級が自身の土地を手放すことにつながった。大戦をはさんだ1910年から22年にかけての時期だけで、国土の半分近くにも及ぶ土地の所有者が変わってしまったといわれている。もはや地主貴族階級は大富豪の代名詞ではなくなった。

19世紀(1809~79年)までは百万長者のうち実に88%が地主貴族で占められていたのが、1914年までにそれは33%にまで減少し、大戦とともにその比率はさらに下がっていった。

貴族たちが影響力を減退させたのは経済の側面だけではなかった。第一次世界大戦は、先にも述べたとおり、ナポレオン戦争のときのような職業軍人と義勇兵だけの戦争では済まされなくなっていた。イギリスでも史上初めて「徴兵制」を導入して(1916年)、18歳から41歳までの五体満足な成年男子はすべて戦場に向かわされた。さらに彼らの多くがこれまで担ってきた工場等での労働は、女性たちに託されることになった。

■国を守った対価として与えられた選挙権

第一次世界大戦は、人類が初めて本格的に「総力戦(Total War)」に乗り出した瞬間であった。国民の数%ではなく、すべての国民がまさに国家総動員体制で戦わなければ勝てない戦争になっていたのである。そして「国を守る」という最大の責務を果たしたのであるから、戦後には最大の権利も与えられてしかるべきであろう。

それが選挙権であり、被選挙権であった。大戦終結の年(1918年)には21歳以上の男子と30歳以上の女子に国政選挙での選挙権が付与されることになった。さらに10年後の1928年には女子の選挙権も21歳に引き下げられた。

こうした状況はなにもイギリスだけに特異な現象ではなかった。世界大戦は、勝った側でも負けた側でも、男女普通選挙権をもたらす重要な契機になっていったのである。

さらに大戦に敗北した側では「帝国」まで崩壊した。それまでのヨーロッパ国際政治に500年以上にわたって君臨してきたハプスブルク帝国、戦前にはヨーロッパの中核的な位置にあったドイツ帝国、さらに一時はヨーロッパ全体を恐怖に陥れたオスマン帝国が、それぞれ消滅していった。さらに大戦の緒戦でドイツ側に連敗し、ついには国内の革命で倒壊させられたのが、ロマノフ王朝のロシア帝国であった。

■ジェントルマン階級の終焉

大国のなかで唯一、帝国と君主制とが維持されたのがイギリスだったのである。しかしそのイギリスでも、もはやかつてのヴィクトリア時代とは異なり、貴族政治(aristocracy)から大衆民主政治(mass democracy)へと政治の主体は大きく変わっていた。大戦の終結から6年後(1924年1月)には、ついに労働党の単独政権が樹立されるにいたる。

イギリス貴族の性質自体も大きく変わった。1922年の時点で、イギリスにいた680家の爵位貴族のなかで、由緒正しき地主貴族は242家だけとなり、数のうえでは実業界出身の貴族(272家)に抜かれてしまったのだ。この他の貴族は、弁護士や医師、高級官僚や海陸の軍人など専門職(プロフェッション)階級で占められるようになり、もはやジェントルマン階級が上流階級を支配したような時代は終焉(しゅうえん)を迎えつつあった。

----------

関東学院大学国際文化学部教授

1967年東京都生まれ。立教大学文学部史学科卒業。英国オックスフォード大学セント・アントニーズ・コレッジ留学。上智大学大学院文学研究科史学専攻博士後期課程修了。博士(史学)。東京大学客員助教授、神奈川県立外語短期大学教授などを経て、関東学院大学国際文化学部教授。専攻はイギリス政治外交史、ヨーロッパ国際政治史。著書に『立憲君主制の現在』『悪党たちの大英帝国』(新潮選書、前者は2018年サントリー学芸賞受賞)、『エリザベス女王』(中公新書)、『王室外交物語』(光文社新書)、『イギリスの歴史』(河出書房新社)、『貴族とは何か』(新潮選書)他多数。

----------

(関東学院大学国際文化学部教授 君塚 直隆)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

【実話】愛人が掃いて捨てるほどいたから、あだ名は「ホウキ」。日本の初代総理の“濃すぎる素顔”

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年4月30日 8時0分

-

オルテガが警告した「大衆の反逆」は日本では起こらないのか、それともすでに始まっているのか?

ニューズウィーク日本版 / 2024年4月17日 11時10分

-

「SHOGUN 将軍」の時代背景&文化を解説 より楽しむための5つのポイント

映画.com / 2024年4月15日 17時0分

-

2022年に没した〈エリザベス女王〉の「王位継承権」保持者は4,000人超…!イギリス王室の“跡取り候補”が豊富すぎる「特殊な事情」【世界史】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年4月11日 7時30分

-

「エジプト」現地在住・世界史講師が語る深い魅力 一度は訪れたい「世界史的絶景の宝庫」

東洋経済オンライン / 2024年4月4日 19時0分

ランキング

-

1“15年間フルーツしか食べない人物”に起きた驚きの変化。「ラーメンもお菓子も食べたいとは思わない」

日刊SPA! / 2024年4月30日 8時52分

-

2「パパ活不倫で辞職」宮澤元議員が許された"なぜ" 「記憶にございます」回答で好感度も上がった?

東洋経済オンライン / 2024年4月30日 19時0分

-

3ニトリが布団「Nクール」を自主回収 「中綿」表面に出てくる恐れ……「深くお詫び」

ねとらぼ / 2024年4月30日 12時20分

-

4キッチンの水切りカゴのヌメリ汚れがきれいに取れる!捨てる前のジップロックを使った裏ワザ

まいどなニュース / 2024年4月30日 11時55分

-

5「初デートでサイゼリヤはアリか・ナシか論争」はなぜ起こる? 男性側の落ち度だけじゃない

日刊SPA! / 2024年4月30日 15時52分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください