野村克也「日本人よ、いい加減、明智光秀を許しなさい」

プレジデントオンライン / 2020年4月19日 11時15分

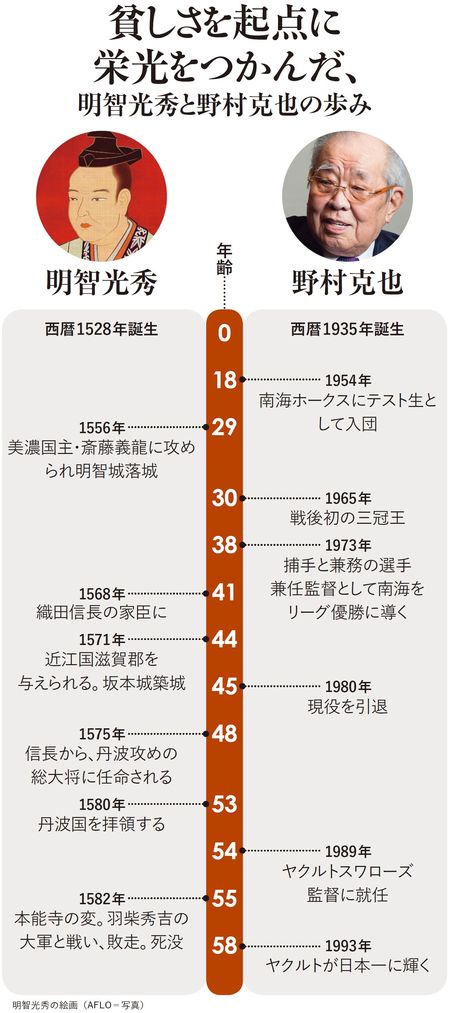

野村克也●野球評論家。1935年生まれ。54年、プロ野球の南海に入団。70年からは選手兼任監督。その後、選手としてロッテ、西武に移籍し45歳で現役引退。ヤクルト、阪神、楽天で監督を歴任。野球評論家としても活躍。2020年2月11日、虚血性心不全により死去。

■私も光秀も貧しさと向き合った

英傑ではあったが、英雄にはなれなかった男、それが明智光秀である。

光秀の前半生は史料でうかがい知ることができず、その多くは謎に包まれている。歴史の表舞台に登場するのは、信長の家臣となる永禄11(1568)年で、光秀41歳のときだった。

若き日の光秀は流浪の日々を過ごし、貧困にあえいでいた時期もあったと聞く。美濃国の守護・土岐氏の一族と言われる明智氏のもとに生まれたとされるが、それさえも定かではない。光秀が29歳の頃に美濃国守護代・斎藤義龍の侵攻により明智城が陥落したので、その際に美濃を逃れたという。

美濃国では名門と言われている土岐氏の末裔として高い教養を身につけた光秀は、室町幕府13代将軍・足利義輝に仕えたが、将軍・義輝は松永久秀に攻められ闘死してしまう。主君を失った光秀は浪人となり、各地を転々とした。『當代記』という歴史書によると、朝夕の食事にも事欠く貧しい生活が何年も続いたというのである。

貧しさと隣り合わせの生活を、私もまた送った。私が3歳のときに父親は日中戦争で戦死し、母親が女手一つで兄と私を育ててくれたのである。貧しい暮らしだった。父親がいないこと、貧乏なこと、10代の私はずっとその劣等感を持って生きていた。

光秀の生きざまを知り、私なりに思い至った結論は、光秀は弱者の道を歩み続けたということだ。光秀の心には、私たちと同じように挫折、苦悶、羨望、光明、絶頂、苦悩が横たわっていた。最後には、誰もが知るところの「本能寺の変」を起こして謀反、敗北という形で己の生命を終えた。

勝負の世界は、敗者となる人間にしろ、勝者となる人間にしろ、一瞬に全エネルギーを注ぎ込むものだ。野球選手たちは日々、「試合」という勝負の連続の中で、チームの成績、個人の成績を競い合っている。その厳しさは、戦国時代の武士たちの気概に通じるものがあるかもしれない。

そして、勝負の世界も、歴史も、人間の極限から生まれるものならば、そこにはドラマがあるはずだ。光秀は敗者だったが、信長、秀吉、家康らの勝者たちよりもドラマチックで生々しく生きた。

光秀は弱者であり、敗者だった。つまり、私たちもまた光秀になる可能性を持ち合わせている。だから私は、「人はみな明智光秀である」と思うのだ。

■よきライバルだった豊臣秀吉の存在

越前の朝倉義景を頼り、その家臣となっていた光秀は、40歳のときに足利義昭に出会う。次期将軍を目指していた義昭は、永禄10(1567)年に朝倉氏を頼った。このとき、義昭と織田信長との橋渡し役となったのが光秀だった。当時の信長は、隣国美濃を手に入れ、天下統一を視野に入れていた。

光秀の才能を高く評価した信長は、光秀を自身の家臣とし、京都奉行に任命する。こうして光秀は、義昭の近臣でありながら信長の家臣にもなり、2人の主君に仕える立場となった。

信長の家臣、義昭の近臣という光秀の二股宮仕えには同情する。私が野球人生で体験してきたキャッチャーというポジションと打者というのも、二股宮仕えに似ている気がするからだ。

キャッチャーという仕事は重労働だ。相手チームの打者の情報を分析し、理解するのには時間がかかる。その仕事に追われるため、打者としての技術を磨く時間が残らない。違う立場を見事に両立させた光秀は、並々ならぬ胆力があったのだろうと想像する。

2人の主君に仕えていた光秀だが、信長からの信頼を高め、徐々に信長の家臣として生きることを決意していく。義昭の時節に対する観察眼は自己中心で、客観的ではなかった。天下統一による時代の安寧がどちらに現実味があるかを徹底的に考え抜いたとき、光秀は信長を選んだというわけだ。

当時の光秀のよきライバルといえば、豊臣秀吉だろう。ライバルとはありがたい存在だと思う。王貞治というライバルがいたおかげで、私は657本ものホームランを打つことができた。喜びと悔しさを味わうことができる存在は、自分自身を成長させることができるものだ。

江戸時代に書かれた書物の中に、光秀と秀吉を比較したものがあり、2人は対照的に描かれていた。光秀は謹厳実直でいつも慇懃な姿勢を崩さなかった。一方、秀吉は豪放磊落で、それゆえ傲慢だったと書かれている。

光秀と秀吉の共通点は、織田家臣団の中では転職組だったことだ。雑用係から出世した秀吉と、優秀な人物としてスカウトされた形で家臣となった光秀。信長は、転職組として同期の光秀と秀吉を競わせた。2人は互いに競いながら、信長の「天下布武」を実現させようとしたのである。ライバル意識をうまく利用したわけだが、もし信長が門閥主義、年功序列の人使いをしていたら、光秀と秀吉は早く出世することはなかっただろう。ここに信長の人使いの妙を見ることができる。

信長に認めてもらうために、光秀はさらに実績を上げる必要があった。そのために、己の家臣団を早急につくり上げなくてはいけない。家臣団をまとめ上げるために奔走する光秀の気持ちは、1989年にヤクルトスワローズの監督を引き受けた際の私の気持ちに通じるものがあるように思う。

当時のスワローズは、決して強い野球チームではなかった。私はこのとき、どうすれば強いチームに勝てるかを真剣に考えた。

野球はチームで戦う。必要なことは主役と脇役のバランスがとれたチームづくりだった。だから、選手たちも決して4番やエースになれないからといってやる気をなくす必要はない、と説いた。自分の勝てる場所を見つけて、そこで勝負することだと語った。これだけは誰にも負けないという自分自身の強みをつくれと勇気づけた。

光秀の家臣団であれば、鉄砲隊の充実である。織田軍団の中で、鉄砲隊の強さは、光秀軍と滝川一益軍が群を抜いていた。こうした強みをつくれば、チームも個人も道が開けていく。こうして光秀の家臣団は、5年にわたる丹波攻略を通じてチームワークを発揮し、天下を狙う軍団に育っていった。

■川上哲治に見るリーダーの資質

はたして、光秀はどんなリーダーだっただろうか。秀吉のように派手な立ち回りをするパフォーマンスに優れたリーダーではない。沈思黙考で思慮深いタイプのリーダーである。

監督時代に私が得た教訓は、リーダーが考えていることは、言葉に出さなくても、知らず知らずのうちに選手たちに伝わるものだということだ。真のリーダーとは、一時も気が抜けないし、抜いてはいけないのである。

リーダーの本質は業界や時代を問わず、一緒だと思っている。私が尊敬しているのが、巨人の監督としてV9(1965~73年)を達成した川上哲治さんだ。彼はどんなに連覇が続いても油断せず、気を抜かず、そして自分の気持ちを体現していた。王貞治、長嶋茂雄という「ON」を育て上げた力量は、すごいとしか言いようがない。さらにほかの選手たちが、常にONの姿から学び、一層奮起するように仕向けた。戦国という時代状況を考えると、光秀という武将はもちろん私以上に、場合によっては川上さん以上に器の大きなリーダーだったのではないか。

一方、リーダーとしての信長に注目してみよう。信長は天才と言われている。天才であるがゆえに、信長は基本的に家臣からの意見を聞かない。常に一方的に、家臣たちに指示・命令を出した。家臣は大変な思いをしたに違いない。野球でも天才選手が監督を務めると、指示が極端すぎて選手がついていけないことがある。この点に、天才がリーダーになったときの悲劇が内在している。

ここで「監督の何によって、組織は変わるか」という1つの設問を用意したい。その解答は「説得力」だろうと私は思う。そして、この説得力は最終的には「信」につながる。

「信は万物の基を成す」という言葉があるが、リーダーに信用、信頼があると、同じことを言われてもその受けとめ方が全然違うのである。そこそこ戦力となる選手が揃っていれば、「信」のある監督が就任すると、すぐさま強豪チームに早変わりできる。「信」があって、正しい采配を当たり前のように振り、選手たちが全員チームプレーに徹すると組織が強くなるものだ。これは野球に限らず、すべての組織に共通する定理だと思う。

信長はどうだったかといえば、政権ビジョン、そのための戦略、戦術から見れば、家臣たちの信長への「信」は厚かっただろう。しかし、それだけでは、本当のリーダーにはなれない。信長には、家臣の言葉にならない思いを受けとめる胆力がなかった。あるいは、弱かったのではないかと想像する。

■「本質」に立ち返れ! 早まるな、光秀!!

光秀の心に、信長に対する疑心暗鬼の思いが芽生えたのは、織田軍が武田勝頼を天目山の戦いで滅ぼしたことで天下統一へ大きく前進した、その勝利の宴が開かれたときだろう。

その宴で光秀は、「上様、我らも年来骨を折り、ご奉公した甲斐がござった」と言った。普通であれば、「光秀の申す通りじゃ」と信長が答えて終わりというところだが、信長は「いつどこで骨を折ったと申すのじゃ」と激しく怒り、厳しい折檻を与えた。この出来事が光秀の信長に対する心境を大きく変えるきっかけとなり、本能寺の変へとつながっていったと言われている。

疑心暗鬼が生まれ始めた光秀に対して、語りたいことがある。疑心暗鬼という邪悪な気持ちに打ち勝つには、「本質と原理原則」に立ち返るのが重要だということだ。

どんな仕事、職業、役割にも、「本質」というものは存在する。たとえば野球であれば、「野球とは『間』のスポーツである」「その『間』は準備する時間であり、考える時間」ということだ。この本質を理解すると、「ベンチは攻撃の際に休憩する場所ではなく、準備をする場所」という原理原則が見えてくる。本質、理屈を考え、原理原則を知ることで、より深い思考ができるようになる。深い思考ができるようになることで、勝利は確実になっていく。

■「本質」を考える作業をしていない人が多い

こうして、「本質と原理原則」を見つけることができれば、進むべき道が見えてくるはずなのだが、案外、この「本質」を考える作業をしていない人が多い。光秀もそうだったのではないか。たとえ信長との間に齟齬があったとしても、「信長が掲げる天下布武による新しい世の中は、自分にとって生きにくい世の中になるのか」という本質を再度、確かめてほしかった。

本能寺の変を起こした際の光秀に対する私の思いは一貫して、「早まるな」というものだ。「迷ったら物事の本質を見極めよ」というのも、「早まるな」という気持ちから出たものだ。

また、光秀ほどの武将ならば、感覚を鋭敏にして「感じる力」を強く持っていただろう。そうであるならば、信長の小さな変化にも気づくことができたはずだ。もう1度、信長と向き合い、その変化を確かめてから決断しても遅くはなかったと思う。

私には、信長の心の奥底では、以前と変わらぬ光秀への信頼があった気がする。四国討伐の総大将の任を解いたのも、光秀にはもう少し大きな仕事をしてほしかったからではないかと思うのだ。

光秀は謀反がひとまず成功したものの、湧き上がる喜びはわずかだった。ただ、信長の重圧から解放された気持ちが胸いっぱいに広がっていた。それは、忘れかけていた若き日の気概だった。41歳で信長の家臣になる以前の、貧しかったが胸に野望を秘めて生き抜こうとしていた20代、30代の頃の気概を思い出したのである。

これは、私なりに考えた「本能寺の変」直後の光秀の心情である。

しかし、本能寺の変が終わったあとでは、「光秀よ、いまさら後悔しても遅い。賽は投げられてしまった。残念ながら、お主は滅びよ」としか言えない。

敗者は、私たちにとって人生の教科書である。勝者になれなかった光秀の人生から、私たちは多くのことを学べるだろう。そして、光秀から何かを学び、人生で役立てることができたなら、私たちは光秀を許してやってもいいのではないだろうか。

----------

野球評論家

1935年、京都府生まれ。54年、プロ野球の南海に入団。70年からは選手兼任監督。その後、選手としてロッテ、西武に移籍し45歳で現役引退。ヤクルト、阪神、楽天で監督を歴任。野球評論家としても活躍。

----------

(野球評論家 野村 克也 構成=鮫島 敦 撮影=村上庄吾 写真=AFLO、時事通信フォト)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

織田信長、征夷大将軍に! 電撃コミックスNEXT『本能寺から始める信長との天下統一』第5巻、2024年4月26日(金)発売!

PR TIMES / 2024年4月27日 2時45分

-

【岐阜県高山市】飛騨の町並みを築いた戦国武将「金森長近」のマンガ本を製作しました

PR TIMES / 2024年4月18日 12時45分

-

「丹波は歴史の裏舞台」 明智光秀ゆかりの丹波の城をテーマに講演会

京都新聞 / 2024年4月15日 18時50分

-

本人だけでなく弟・秀長も超優秀…豊臣秀吉が「百姓から天下人」という異例の出世を遂げられた謎を推理する

プレジデントオンライン / 2024年4月13日 11時15分

-

川勝知事で話題「細川ガラシャ」壮絶な辞世の句 辞任の心情を問われて引用し、注目が集まる

東洋経済オンライン / 2024年4月11日 15時30分

ランキング

-

1スバル、山崎製パン、キリン……相次ぐ“事故” 問題の根っこに何がある?

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年4月24日 8時35分

-

2蹴飛ばされて全治1ヵ月の“腰椎圧迫骨折”。貯金4,000円・借金800万円の61歳DV夫の死で、妻が決断…じつは日本で増えている「死後離婚」の壮絶な実態【行政書士が解説】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年4月27日 11時30分

-

3テスラ失速、マスク氏は活路を見出せるか?【播摩卓士の経済コラム】

TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年4月27日 14時0分

-

4「外車の車検」は高いのか 費用の相場や内訳…国産車と違いを比較

まいどなニュース / 2024年4月27日 8時2分

-

5祝日という"官製のみんな一斉休日"が日本人を苦しめる…精神科医警鐘「連休でストレスが増強される」本末転倒

プレジデントオンライン / 2024年4月27日 8時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください