「100円で買い取った怪談話」で日本トップ10の音声番組に…尼崎で「怪談売買所」を開く男性店主の半生

プレジデントオンライン / 2023年10月8日 12時15分

■商店街の脇道の先にある「怪談売買所」

思わず、足がすくんだ。買い物客でにぎわう兵庫県尼崎市の「三和本通商店街」から脇道に入ってすぐのところにある、三和市場。ほとんどの店が閉まっていて、昼間なのに暗い。唯一の光源である蛍光灯は市場の途中で途切れていて、その先は暗闇で見通せない。

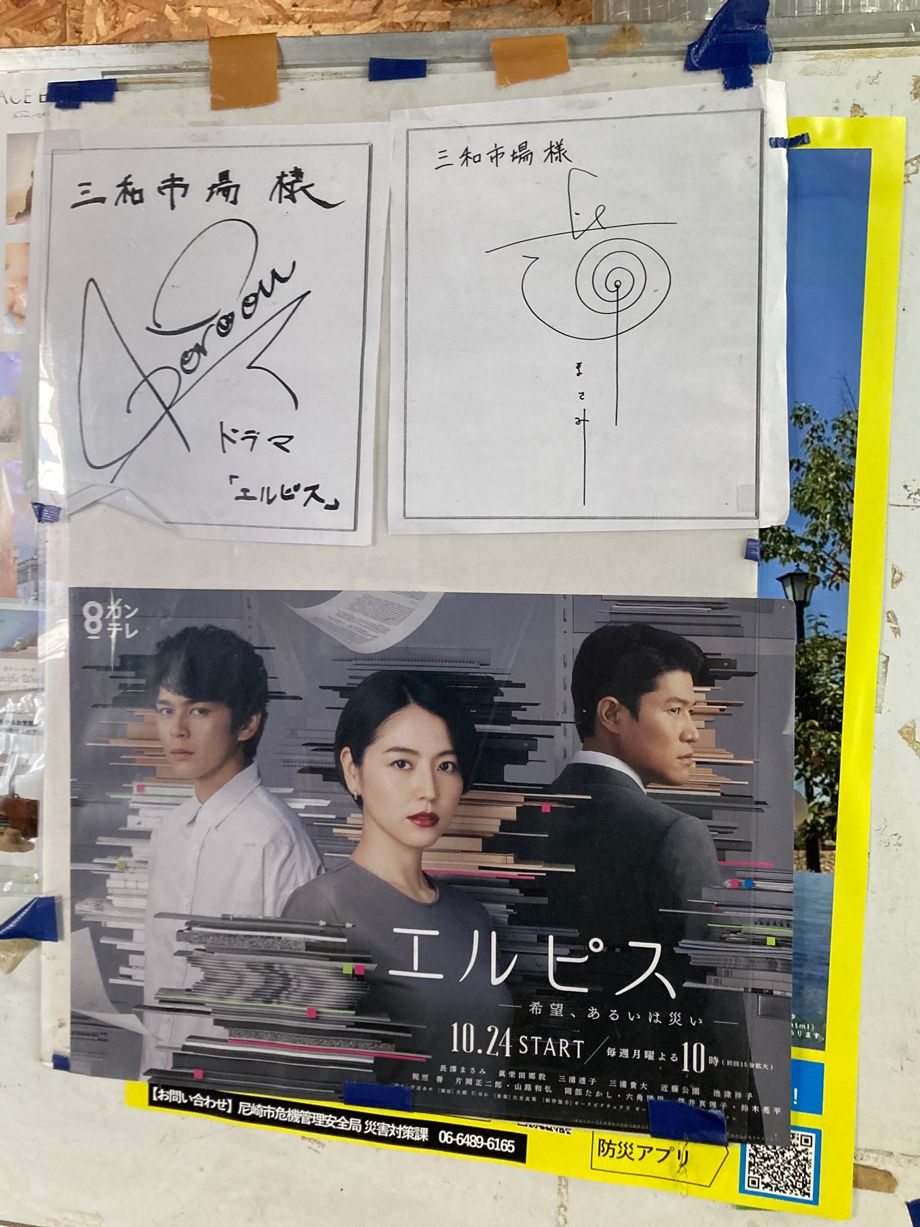

通りの向こう側から人が歩いてくると、得体のしれない濃い影が迫ってくるようで、その人が老人でも、若者でも、男でも、女でも、思わず踵を返したくなる。なにも用事がなければ、まず足を踏み入れようと思わない雰囲気だ。三和市場は、長澤まさみ主演のドラマ『エルピス―希望、あるいは災い―』(カンテレ)に登場する、怪しげなシャッター商店街の舞台として使われた。あれはドラマの演出ではなく、日常の風景なのだ。

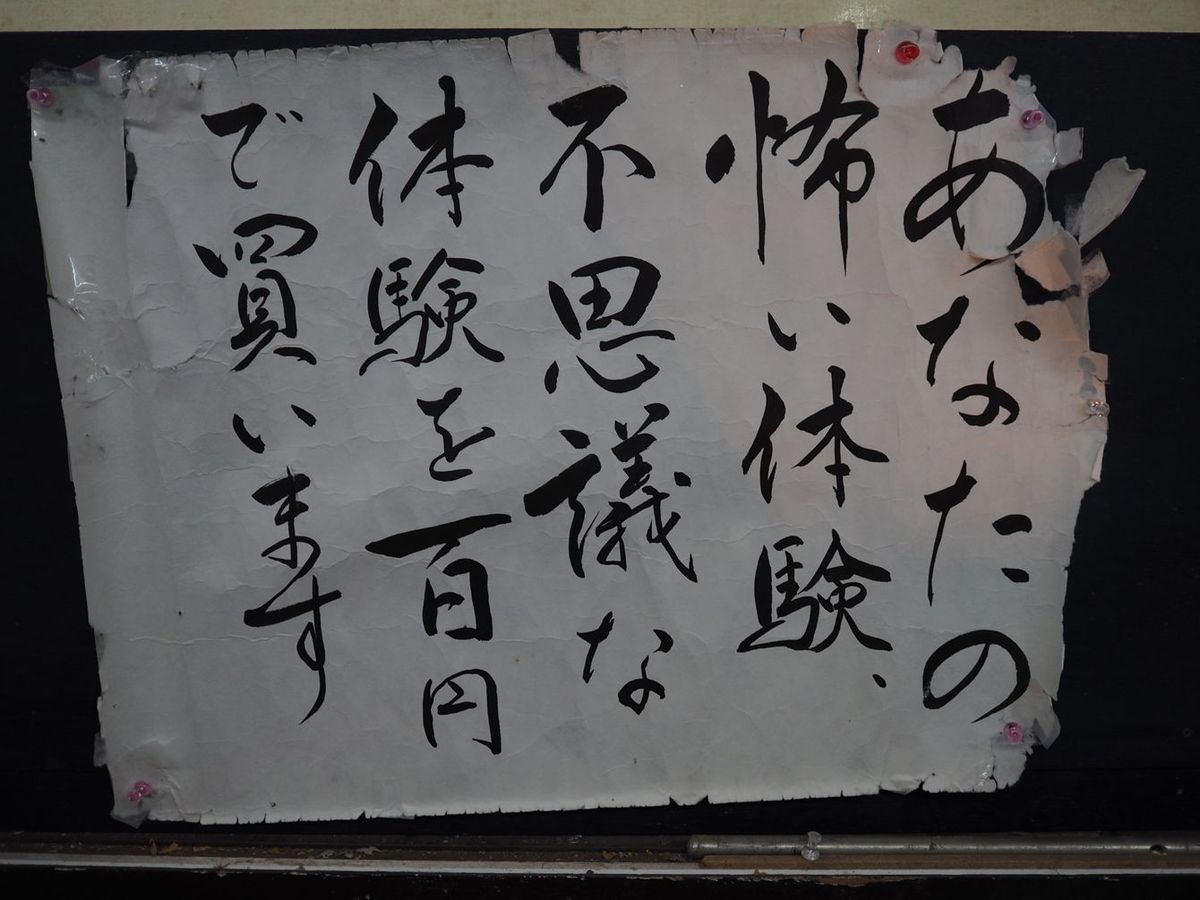

その一角にあるのが、怪談売買所。2013年にオープンして以来10年間、店主で怪談作家の宇津呂鹿太郎さんが、訪問客から実際に起きた怖い出来事、奇妙な体験を100円で買い取っている。お客さんが希望すれば、一話100円で宇津呂さんが手持ちの怪談を話すのだが、「自分の話を聞いてほしいという人が9割です」。

今回の取材に合わせ、普段は週末に不定期開催している怪談売買所を平日の夜、特別に「開店」してくれた。前日の告知だったにもかかわらず、女性ふたり組、カップル、母親に連れられてきた女子中学生が、体験談を語りに来ていた。そこに同席させてもらいながら、僕は思った。

「宇津呂さんの人生もまた、不思議……」

■子どもの頃から、幽霊、妖怪、UFO、超能力が大好きだった

宇津呂さんは1973年、尼崎市の北部にある住宅街で生まれた。子どもの頃から、幽霊、妖怪、UFO、超能力などの話に目がなかった。当時はテレビでも関連番組がよく放送されていて、かぶりつくように観ていたという。

「たしか『スタジオ2時』という情報番組が毎週月曜日、『2時のワイドショー』と『3時にあいましょう』が毎週水曜日に心霊特集をしていて、毎週めちゃくちゃ楽しみにしていました。『スタジオ2時』に心霊現象の専門家として出演していた中岡俊哉さんは大ベストセラーになった『恐怖の心霊写真集』とかたくさん本を出していて、買い揃えました。中岡さんにはすごく影響されましたね」

両親や一緒に暮らしていた祖母は宇津呂さんの「怪奇趣味」に寛容で、「欲しい」と言えばどんなオカルト本でも買い与えてくれたし、怖そうな番組や映画が放送される日は、「今日の夜、こんな怖いテレビやんで」と教えてくれた。宇津呂さんを自分の息子のようにかわいがってくれた近所の夫婦も理解者で、よくオカルト本をプレゼントしてくれたそうだ。

「子どもの頃に買ってもらった本は、今もぜんぶ取ってあります。プレミアがついて1冊2万円、3万円になっているものもありますけど、もはや自分の一部ですから、売ったりできません」

■小学生の時のヒーローは殺人鬼・ジェイソン

身近な人から否定されることなく伸び伸びと育った少年は、親せきの集まりがあるたびに「なにか怖い話をして!」とせがみ、学校では学級文庫にオカルト本を置いて、興味を持つ仲間たちと怪奇トークに花を咲かせた。ホラー映画も大好きで、小学生の時のヒーローは映画『13日の金曜日』シリーズに登場する殺人鬼、ジェイソンだった。

「スプラッター映画はたくさんありますけど、ジェイソンは殺しのバリエーションが豊富で突出していましたね。テレビで放映される時は必ず録画して、殺しのシーンをコマ送りで観てました」

このエピソードを聞いて思わず、「そんなもんばっかり見てたらダメとか言われませんでしたか?」と尋ねると、宇津呂さんは飄々とした表情で、「言われなかったですね」と首を振った。

「怖いものを見るのを止められたことはないですね。あんまり人前で言うなみたいなのはありましたけど、うちの親は寛容だったんです。友だちにも恵まれていました。僕ほど興味を持っていなくても、ホラー映画や矢追純一さんのイベントに一緒に行ってくれたりして。僕の趣味趣向を育んでくれる環境じゃなかったら、今の自分はなかったと思います」

■鬱々とした社会人生活

小中高とどん欲に趣味を追求した宇津呂さんだったが、追手門学院大に通っていた学生時代、演劇に目覚めて役者を志す。

大学卒業後、大阪で役者の勉強を1年してから、上京。土地勘もなく、家賃が安かった埼玉県川越市にアパートを借り、医療機器の製造をしている工場でアルバイトをしながら、演劇に情熱を傾けた。半年後には工場に就職し、会社員として勤めながら夢を追う生活だった。

しかし、納得いく成果を出せず、4年で役者の道を諦め、尼崎に帰郷。失業中の職業訓練でパソコンインストラクターの資格を取り、1年ほどアルバイトをしてから、大阪のパソコン教室で働き始めた。安月給で、拘束時間も長く、上司からは「残業するのは仕事ができてへんからや」「仕事はこれが当たり前や。自分で責任持ってやりなさい」と責められる。

鬱々とした毎日を送っていたある2007年のある日、当時付き合っていた彼女が「こんなんあるよ」と教えてくれたのが、「実話怪談コンテスト【超-1】」だった。新しい書き手による「本当に起きた怖い話」を求めていて、トップ10に入る評価を得た書き手のストーリーをまとめて書籍化するという内容に、宇津呂さんの心は動いた。

社会人になってからも「怪奇趣味」は変わらず、書籍を買い集め、オカルト番組を録画していた。彼女がコンテストの話をしたのも、それを知っていたからだ。しかし、この時は仕事があまりにも忙しく、「とてもじゃないけど、怪談を集めて書くなんてできない」と、参加を見送った。日を経るにつれて、この決断を悔やむようになった。

「やっぱり、参加したらよかった。これはえらいことしたな……」

■「実話怪談コンテスト」のために仕事を辞める

実は、宇津呂さんの彼女もオカルトファンで、このコンテストに応募していた。「こんなの書いてみたから、読んでほしい」と頼まれて原稿に目を通すと粗が目立ち、まったく怖くなくて、あれこれとダメ出しをした。それもそうだろう。数えきれないほどの怪談を見聞きしてきた宇津呂さんを、素人が満足させるのは難しい。

ところが、彼女が応募した作品のうちいくつかは審査で高評価を得た。それを知り、「自分ならもっと面白い怪談が書けたのに……」とますます後悔を募らせた宇津呂さんは、2008年、同じコンテストが再び開催されることを知ると、「今度こそ、参加せなあかんわ」と、いきなり退職。身近な人たちから怖い話をかき集め、22本の原稿を書いて送った。

結果は、6位。コンテスト上位10人の傑作選として出版が決まり、宇津呂さんの原稿は4話収録されることになった。傍から見れば小さな成果かもしれないが、幼い頃からずっと「怪談」を愛してきた彼にとって、野球少年が甲子園でホームランを打ったような晴れやかな気分だった。

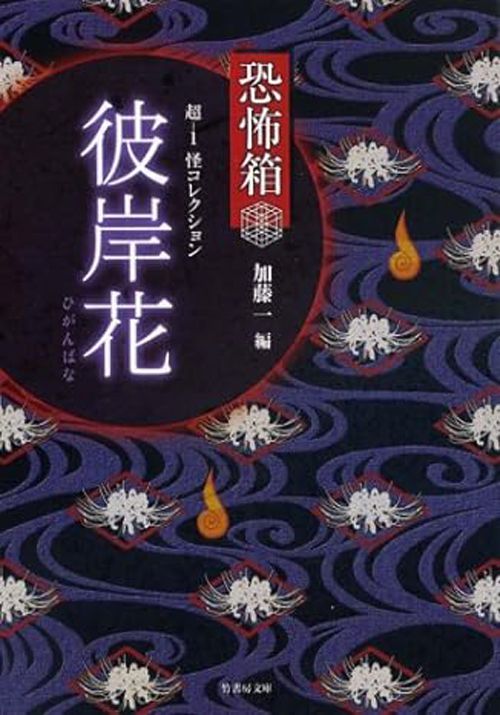

同年9月には、傑作選が書籍『恐怖箱 超1-怪コレクション 彼岸花』(竹書房)として発売され、わずかながら印税も振り込まれた。

自分の怪談が書籍に載り、書店に並ぶ。初めて、怪談でお金を得る。これに手応えを得た宇津呂さんは同年、新たな一歩を踏み出す。

■36歳で怪談師デビュー

「2007年頃から、怪談社というユニットが稲川淳二さんみたいな怪談ライブを関西で始めていました。それがすごく質が高くて面白かったので、毎月一度の公演を観に行くようになったんです。そこで、怪談師のオーディションをやるということを知りまして。怖い話ってね、人に聞かせたくなるんですよ。それまで、自分の知り合いを呼んで話して聞かせるっていうのをよくやっていたんで、『これは自分のためにやってくれるようなもんや』と思ってすぐに申し込みました」

2008年末、自信を持って臨んだオーディションに、見事合格。しばらくして、主催の怪談社から「4月にあるライブに出ないか?」とオファーを受けた。断る理由はない。

「実話怪談コンテスト【超-1】」にも、もう一度参加することを決めていた宇津呂さんは、ここからなにかにとり憑かれたかのように、怒涛(どとう)の勢いで怖い話の収集を始めた。なりふり構わないその姿はまるで、怪しげなビジネスに手を染めたようだ。

「小中高大学までの名簿を見て、全員に電話をかけました。久しぶり、これこれこういう事情で怖い話を集めてて、なんかそういう体験ない? って。事情は正直に話しましたけど、やっていることはねずみ講の勧誘みたいなもんです(笑)。でも、なかには面白い話を聞かせてくれたり、知り合いを紹介してくれたりした人もいました」

2009年4月19日、36歳で怪談師デビュー。初舞台は、散々だった。

「お客さんは50人ぐらいいました。もう思い出したくもないですね、舞い上がってしまって。後から振り返ったら恥ずかしいことばっかりしてて、あちゃーですよ」

本人としては納得いかない出来だったが、その姿からなにかを感じた人たちもいたようだ。同じ舞台に立った落語家で、毎月奈良で怪談ライブをしている笑福亭純瓶さんからは、「うちにも来て」と誘いを受けた。さらに当日、観客としてきていた京都の怪談師、雲谷斎さんとも知り合い、「うちにも出て」と声をかけられた。

こうして怪談社、笑福亭純瓶さん、雲谷斎さんの舞台に呼ばれるようになり、宇津呂さんは怪談師としてのキャリアを歩み始めた。

■「怖い経験、ありませんか?」と声をかけ続ける

怪談師デビューの同年、「実話怪談コンテスト【超-1】」に再び入選し、傑作選に収録。しかし、大好きな怪談の世界にどっぷりと浸かって幸せいっぱい……とはいかなかった。怪談ライブはコアなファンが多いので、何度も同じネタを使いまわすわけにはいかない。どんどん新しいネタを仕入れないと、追いつかない。

すでに家族、親せき、友人からひと通り話を聞いていた宇津呂さんは、大胆な行動に出た。名刺を作り、自身の作品が掲載された『恐怖箱 超1-怪コレクション 彼岸花』を持ち歩きながら、道行く人に声をかけ始めたのだ。

名刺を渡し、本を見せて自己紹介して、「なにか怖い体験、ありませんか?」。当然のように大半の人に眉を顰められ、イヤな顔をされる。しかし、新人怪談師も必死だ。公園でのんびりしている人、土手を散策している人、銭湯でくつろいでいる人などあらゆる人に話しかけた。

「嫌な顔をされるのが、もう辛くて。だから、最初のひとりに声かけるのが、すごく勇気いるんですよ。でも、そのひとり目に逃げられると吹っ切れて、ゾーンに入るんですよね(笑)」

突然、見知らぬ人から「怖い体験をしていたら教えてほしい」と言われて話す人がいるのだろうか? それが意外にもいるらしく、「例えばこんな話がありました……」と、犬の散歩をしていた老人から聞いたという話を披露してくれた(気になる方は、怪談売買所へ)。

こうして綱渡りをするように新しいネタを仕入れながら、年に4、5回ほど怪談ライブに出演した。生計を立てられるような収入はなかったから、収入の柱はアルバイトだ。

「完全に怪談の方に意識を振り切っているんで、仕事は二の次、三の次なんですよね。人生設計なんて、なにもないんですよ。怪談ができたらそれでいい、と思っていました」

■怪談ライブでつながった大学教授との縁

怪談師を名乗り始めて2年、仕事にも慣れた宇津呂さんは「自分でもやってみよう」と思い立ち、怪談ライブを主催した。これが想像以上にうまくいき、「夢想」を現実にするきっかけになる。

イベントを主催する側になると、企画、告知、集客、当日の運営などを担うため、必然的に複数の人と仕事をするようになる。また、イベント当日は主催者として来場者と挨拶を交わす機会も多く、自然と交友関係が広がっていく。

怪談ライブを始めてから知り合ったのが、尼崎にある園田学園女子大学の教授で、怪談が大好きな大江篤さん(現学長)。大学で「シャッター通りの三和市場を再生するにはどうしたらいいか」というテーマで授業をしていた大江教授の提案で、2010年から2カ月に一度、屋台を並べたイベントを開くことになった。1年目の夏は大江教授と学生たちが怪談を披露したのだが、2年目の夏、「プロを呼ぼう」ということで、宇津呂さんに声がかかった。

当日は宇津呂さんも驚くほどのお客さんが集まり、三和市場の通路で怪談を披露した。その盛り上がりを見て大いに喜んだのが、三和市場で精肉店を経営している森谷壽さん。森谷さんはシャッターが下りた店ばかりで寂しくなった三和市場を盛り上げようとイベントスペース「とらのあな」を開き、森谷さんが好きな映画や特撮に関係したイベントを定期的に開いていた。

映画好きな宇津呂さんは森谷さんと意気投合し、月に一度、国内外のホラー映画などについて語るイベントに登壇するようになった。迎えた2013年の春、「ここでまた屋台村のイベントをやるから、宇津呂さんもお店出しませんか?」とオファーを受けた。

その瞬間、「あっ!」と閃いた。新ネタを集めるのに苦悩しながら、いつしか夢想するようになったのが、「怪談を売り買いするお店」。お客さんが自ら怖い体験を売りに来てくれたら、どんなに楽だろう……と考えていたのだ。でもまさか実現するとは思っていなかったので、森谷さんに冗談半分で「怪談を売り買いするお店なんてどうですか?」と提案したところ、「面白そうですね! やりましょう」という乗り気の答えが返ってきた。

■冗談半分で提案した「怪談売買所」が口コミで話題に

2013年6月某日、三和市場の「とらのあな」の隣りにあった空き店舗で「怪談を売ってください」という張り紙をしてイスに腰掛けた宇津呂さんの表情はさえなかった。自ら提案したものの、お客さんが来るとは思えなかった。「なにあれ?」と好奇の目に晒され、「アホやろ」と指さされながら、イベントのある2日間を過ごすのは憂鬱(ゆううつ)だった。

その心配は、杞憂(きゆう)だった。森谷さんが積極的に呼び込みをしてくれたおかげで、初日からたくさんのお客さんが訪ねてきたのだ。しかも、自分の話を聞いてほしいという人が大半で、思いのほか収穫が多かった。2日目も客足が絶えることなく、イベントが終わる頃にはすっかり開店前の暗い気持ちを忘れて、「これ、いける!」と胸のうちでガッツポーズをしていた。

森谷さんに「また機会があったら、ぜひ出させてください」と伝えると、尼崎で最も大きな貴布禰神社の夏祭りが行われる8月1日、2日に再び出店することになった。その2日間も大勢のお客さんがやって来て、それまでの苦労が嘘のようにネタが集まった。

「もうほんまに夢のようでした。こんなことがあるのかと」

それから、三和市場でイベントが行われる春、夏、秋の年に3回、怪談売買所を開くようになると、宇津呂さんは業界注目の存在になった。数冊の怪談本に寄稿した後、2014年12月には初の書籍『FKB怪幽録 異怪巡り』(竹書房文庫)を発売している。

新聞やテレビにも取り上げられ、それを観た人たちから三和市場に「次はいつあるのか?」という問い合わせが増えて、毎月第2、第4週の土日にオープンすることに。ここでもっと有名になろうとか、もっとたくさんネタが欲しいとギラギラしないのが、宇津呂さんらしい。「準備して片づけるのが大変」という理由で、後に毎月第2週の土日だけにした。

■食い扶持は別の仕事で稼ぐ

こう書くと、2013年に怪談売買所を始めてから順風満帆に思われるかもしれないが、食い扶持は別の仕事で稼いでいた。

ここで、ほとんど公表されていない宇津呂さんの副業歴(本業は怪談師)を振り返ろう。怪談師として活動を始めた2009年は、臨時職員として兵庫県庁で働いていた。その後、県庁職員の紹介で尼崎のNPO法人に就職。そこではパソコンインストラクターとして、職業訓練にきた生徒30人から40人ほどに授業をした。宇津呂さんは、怪談師をしていると明かしたうえで、3カ月の授業期間が終わる時、生徒全員に「なにか怖い体験があったら教えてください」と書いたアンケート用紙を配った。その頃にはすでに生徒と打ち解けているので、回答してくれる生徒も多かった。

そのNPOが経営不振に陥ると、知人のツテで障害者施設のヘルパーになった。そこでもほかの職員から話を聞いて、ネタを集めた。「インストラクターやヘルパーは副業で、怪談師をするためにやってる仕事」と考えていたから、本業のために話を聞くことに躊躇はなかった。

2015年、怪談好きの女性と結婚。妻が住む長野に移住し、現地でヘルパーの仕事をしながら、関西に通って怪談ライブを続けていた。しかし、7月から9月の間は毎週末、怪談ライブが入り、行き来がハードになる。

次第に身体に堪えるようになってきて、「もうこんなん嫌や」と2019年、妻を連れて尼崎へ。長野に移住する前に働いていた会社に復帰させてもらい、ここでもヘルパーの仕事に就いた。同年、「怪談で世界平和を目指す」という理念を掲げ、NPO法人宇津呂怪談事務所を設立する。

「人ってなかなか死ぬことについて考えないじゃないですか。でも、人はいつか死ぬんですよ。ひょっとしたら明日死んじゃうかもしれないですよってなった時に、もっと死を身近に考えましょうねと。死を身近に考えることは、生きることを考えることにも繋がります。生きることを考えたらその人の生活は変わってくるし、人生良くなるはずやっていうのが根底にあるんですよ。そのきっかけとして怪談はぴったりなんです」

■「ほんとに生きててよかった」と思える瞬間

尼崎に戻って4年、宇津呂さんは今年3月いっぱいでヘルパーの仕事を辞めるはずだった。怪談ブームもあって昨今は一年中、日本各地で怪談ライブが行われている。2021年にはポットキャストの音声番組「100円で買った怪談話」

現在は職場から求められて週2、3回働いているが、来年3月には退職予定。「怪談で食べていくって、子ども時代からしてみたら、想像つかないのでは?」と尋ねると、大きくうなずいた。

「僕もそれが仕事になるとは、みじんも思っていませんでした。やっぱり、怪談が好きっていう気持ちが大きいのかなと思ってまして。ほんまに自然と、怪談って面白いな、好きやなっていう思いが心の奥の方から溢れ出してくるんですよ。それに衝き動かされて今までやってきたので」

振り返れば、「なにか怖い話をして!」と親戚に求めた幼少期から40年以上、同じことをしている。オープンしてから10年が経った怪談売買所ではすでに700以上の怪談を集めた。それでもまだ、「怪談が好き」と思う瞬間があるという。

「売買所にお客さん来るでしょ。そう多くはないんですけど、年に1、2回、すごく怖い話する人がいるんですよ。それを聞いてぞーっとして、えーっ! と思う瞬間がもう最高ですよね。だから僕の場合、怖いって思わされた瞬間にすごく笑っちゃうんですよ。嬉しくて。そういう話に巡り合えた時は、ほんとに生きててよかったって思えますね」

怪談売買所にいる時の宇津呂さんはきっと、ヘルパーをしている時とまるで違う顔をしているだろう。冒頭に記したように、取材の日は女性ふたり組、カップル、女子中学生が訪ねてきた。5人とも自分の体験談を話していたが、事前に「短い話なんですよ」「オチがないんですよ」と伝えられても、「大丈夫です」「構いません」とすべての話に真剣に耳を傾けていた。その姿勢からは、語り手への感謝とリスペクトを感じた。

■「誰にも言えなかったこと」を語れる場所になっている

怪談売買所を開く時、宇津呂さんは語り手に許可を得て録音し、それを怪談ライブで話したり、書籍に収録しているが、そうしないこともある。

宇津呂さんには忘れられない訪問客がいる。閉店時間の21時を過ぎて、片付けを始めた時に訪ねてきた女性。「もうお店は終わりですか?」と聞かれ、「まあ、いいですよ」と答えた。しかし、その女性は入り口で立ち止まったまま。「どうぞ」と呼び入れても、もじもじしたまま入ってこない。

その様子を見て、「怪談を語りに来られたんですか?」と尋ねると、女性は胸の内を打ち明けた。1年少し前に大親友が自殺してしまったこと、その出来事がいまだに受け止めきれず、思い出すたびに泣いてしまうこと。その大親友の死にまつわる不思議な体験があり、どうしていいかわからないまま、誰にも話していないこと。赤の他人になら話せるんじゃないかと思って、怪談売買所に足を運んだこと。

話を聞いた宇津呂さんは、その女性の横に立って「準備ができたら話していただいてもいいし、無理やったらもう話さなくてもいいですよ」と伝えた。15分ほど互いに無言の時間が過ぎた頃、その女性はおもむろに語り始めた。その話を聞き終えた後、宇津呂さんは「本にも書かないし、人にも話しません。僕の心の中だけにしまっときます」と約束をした。それは、どんな体験でもその人の人生の一部であり、「あくまでそれをお預かりしている立場」だと考えているからだ。

■取材中に「ガシャーンッ」と金物が落ちる音がした

取材に行くまで、この女性のパターンのように重苦しい空気のなか、一対一で訪問客の深刻な告白がなされるのかと思っていた。しかし僕が訪ねた日、宇津呂さんはその場に居合わせた訪問客を全員店内に招き入れて、みんなで誰かひとりの体験を聞いた。

友人同士が車座になって、雑談しながら怖い話をしているようなイメージだ。二十代の女性ひとりと女子中学生が宇津呂さんの熱烈なファンだったこともあり、どちらかといえばその場はとても朗らかな雰囲気だった。

ただ、一度だけ気になったことがあった。

夜の帳が下り、

しばらくしてから、宇津呂さんに「あの音、聞こえましたよね? なんの音ですか?」と聞いたら、「え、川内さんがなにか落としたのかと思いました」と言われて固まった。僕はなにもしていない。

気づけば夜も更け、三和市場を包む闇の深さが増していた。母親の迎えを待つ女子中学生をひとり残し、遠方から来ていた女性ふたり組と一緒に尼崎駅へ向かうことにした。

宇津呂さんが「近道はこちらです」と指さしたのは、蛍光灯の明かりすらない、三和市場の奥へ進む真っ暗な通り。僕は決して怖がりではないが、どうしても足が前に進まなかった。その時、怪談売買所のなかにいた女子中学生がひょっこりと顔を出して、笑顔でこう言った。

「そっちは、出ますよ」

----------

フリーライター

1979年生まれ。ジャンルを問わず「世界を明るく照らす稀な人」を追う稀人ハンターとして取材、執筆、編集、企画、イベントコーディネートなどを行う。2006年から10年までバルセロナ在住。世界に散らばる稀人に光を当て、多彩な生き方や働き方を世に広く伝えることで「誰もが個性きらめく稀人になれる社会」の実現を目指す。著書に『1キロ100万円の塩をつくる 常識を超えて「おいしい」を生み出す10人』(ポプラ新書)、『農業新時代 ネクストファーマーズの挑戦』(文春新書)などがある。

----------

(フリーライター 川内 イオ)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

義両親が養女を殺してバラバラに…「当時の新聞に当たってみると、報道もされていた」2000人以上に聞き込みをして出会った“川の怪談”

文春オンライン / 2024年5月19日 6時0分

-

【インタビュー】草なぎ剛、高倉健さんに思い馳せ「碁盤斬り」で新境地

映画.com / 2024年5月16日 20時0分

-

“4人の妻”と共同生活する「北海道の一夫多妻男」を直撃。夫人たちに本音を聞いてみた

日刊SPA! / 2024年5月11日 15時53分

-

水が引くまで病院に1週間、いかだから川に転落も 話の肖像画 落語家・桂文枝<5>

産経ニュース / 2024年5月5日 10時0分

-

人気講談師・神田伯山、海外映画賞アニメ主演声優をつとめるも「自分じゃなく人気声優のほうがよかった」

女子SPA! / 2024年4月27日 8時45分

ランキング

-

1飲むヨーグルトが「乳酸菌バブル」でジリ貧の理由 市場は逆転寸前、かつての人気を取り戻せるか

東洋経済オンライン / 2024年5月19日 7時20分

-

2東京から新幹線…「新神戸」よりも、一駅先の「西明石」まで買った方がおトク!? JR往復割引「601キロ」のカラクリ

まいどなニュース / 2024年5月19日 8時2分

-

3消えゆく「回転レストラン」…80年代には全国50店→再開発・老朽化で数店舗に

読売新聞 / 2024年5月18日 15時0分

-

4ローソン、コーヒーなどの「濃さ」選べる仕様に 背景に“客離れ”回避

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年5月19日 8時0分

-

5都内「自転車が命がけ!」危険スポット5選 「左折車こわっ!」「マジで、ここ進むの…?」

乗りものニュース / 2024年5月19日 8時12分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください